- •21. Ширина области объемного заряда резкого p-n перехода.

- •22. Особенности плавных p-n переходов.

- •23. Прямое смещение p-n перехода. Граничные концентрации носителей в p-n переходе. Инжекция носителей. Случай тонкой базы.

- •24. Обратное смещение р-n-перехода. Граничные концентрации носителей в р-n- переходе. Экстракция носителей.

- •25. Уравнение статической вольт-амперной характеристики идеализированного р-n перехода.

- •26. Зависимость вах перехода от материала p- и n- областей и температуры.

- •27. Особенности вах реальных p—n - переходов.

- •28. Пробой p-n - перехода. Виды и механизмы пробоя p-n перехода.

- •29. Частотные и импульсные характеристики p-n - переходов. Барьерная и диффузионная емкость.

- •30. Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки.

- •32.Омический контакт.

- •33. Гетеропереходы.

- •34. Полупроводниковые диоды. Система условных обозначений п/п приборов. Выпрямительные диоды. Стабилитроны.

- •35.Варикапы. Светоизлучающие диоды. Туннельные диоды.

- •36. Импульсные диоды. Переходные процессы при работе от генератора.

- •37. Импульсные диоды. Переходные процессы при работе от генератора напряжения.

- •39. Составляющие токов в структуре биполярного транзистора. Коэффициент передачи тока эмиттера и его зависимость от конструктивных параметров транзистора.

- •40. Особенности структуры и параметров дрейфовых транзисторов.

33. Гетеропереходы.

Гетеропереходом

называют переход, образующийся на

границе двух полупроводников с различной

шириной запрещенной зоны. Гетеропереход

может быть образован как двумя

монокристаллическими (аморфными)

полупроводниками, так и монокристаллическим

и аморфным полупроводниками. На границе

гетероперехода происходит изменение

свойств полупроводника, в частности,

меняется структура энергетических зон,

ширина запрещенной зоны, подвижности

и эффективные массы носителей заряда.

Различают анизотипные

и изотипные

гетеропереходы. Анизотипные

переходы

создаются в результате контакта

полупроводников с дырочной и электронной

типами проводимости. Изотипные

переходы

возникают в результате контакта

полупроводников одного типа проводимости.

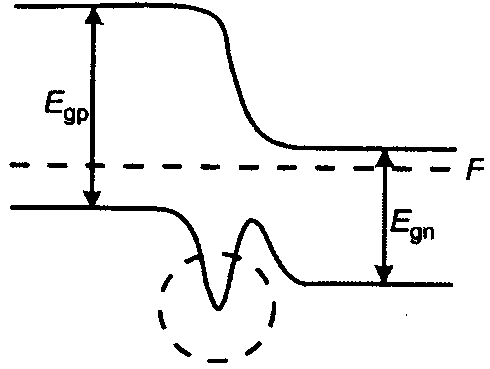

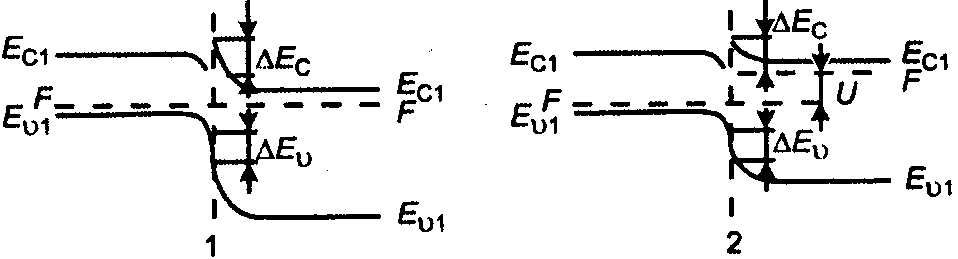

На рис. 8.1 представлены зонные диаграммы

для идеального p—n-гетероперехода.

Структура гетероперехода, у которого

материал p

– типа имеет большую ширину запрещенной

зоны, чем материал n – типа, т. е.

![]() представлен на рис. 8.1. (слева). Это

идеальный гетеропереход в условиях

термодинамического равновесия.

представлен на рис. 8.1. (слева). Это

идеальный гетеропереход в условиях

термодинамического равновесия.

Энергетическая диаграмма для p—n-гетероперехода в случае равновесия (слева) и положительного смещения (справа)

Контактная разность потенциалов, возникающая на гетеропереходе, определяется относительным смещением потолка верхней свободной зоны полупроводников, образующих гетеропереход. Если к нему приложить прямое внешнее напряжение U, то потенциальный барьер, который должны преодолеть дырки при переходе из p- в n-область, уменьшится (рис. 8.1, справа). С увеличением напряжения барьер может практически исчезнуть, что приведет к резкому возрастанию дырочного тока. Потенциальный барьер для электронов, которые желают преодолеть барьер при переходе из n- в р-область в этом случае достаточно велик и поэтому электронный ток в прямом направлении мал. При создании гетеропереходов из полупроводников с различными параметрами (ширина запрещенной зоны, диэлектрическая проницаемость е, работа выхода электронов и электронное сродство х) формируется зонная диаграмма, представленная на рис. 8.2.

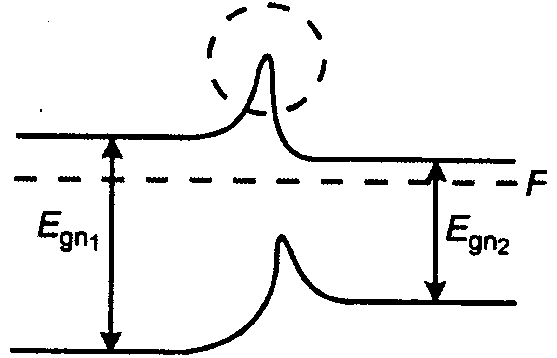

Здесь

структура, расположенная слева,

соответствует состоянию термодинамического

равновесия. Электрическое поле на

границе раздела имеет разрыв, который

обусловлен различием диэлектрических

проницаемостей. Ширина энергетических

зон различных полупроводников различна.

Поэтому на границе раздела двух

полупроводников (на металлургическом

контакте гетероперехода) получается

обычно разрыв дна зоны проводимости.

Разрыв дна зоны проводимости определяется

различием энергий сродства к электрону

двух контактирующих полупроводников

(энергия сродства к электрону есть

разница энергий потолка верхней свободной

зоны и дна зоны проводимости). Разрыв

потолка валентной зоны зависит как от

разницы энергий сродства, так и от

различия ширины запрещенных зон

контактирующих полупроводников.

Энергетические зоны, поэтому имеют

разрыв на границе раздела, образуя

ступени

![]() и

и

![]() .

В результате разрывов дна зоны проводимости

и потолка валентной зоны высота

потенциальных барьеров для электронов

и дырок в гетеропереходе оказывается

различной. Это является особенностью

гетеропереходов, обусловливающей

специфические свойства гетеропереходов

в отличие от p-n-переходов, которые

формируются в монокристалле одного

полупроводника. При подаче прямого

внешнего электрического поля барьер

для электронов будет меньше, чем барьер

для дырок (рис. 8.1, справа). В этом случае

доминирующим будет ток электронов.

.

В результате разрывов дна зоны проводимости

и потолка валентной зоны высота

потенциальных барьеров для электронов

и дырок в гетеропереходе оказывается

различной. Это является особенностью

гетеропереходов, обусловливающей

специфические свойства гетеропереходов

в отличие от p-n-переходов, которые

формируются в монокристалле одного

полупроводника. При подаче прямого

внешнего электрического поля барьер

для электронов будет меньше, чем барьер

для дырок (рис. 8.1, справа). В этом случае

доминирующим будет ток электронов.

Рис. 8.2. Энергетическая диаграмма для резкого р—n-гетероперехода в случае равновесия (слева) и положительного смещения (справа)

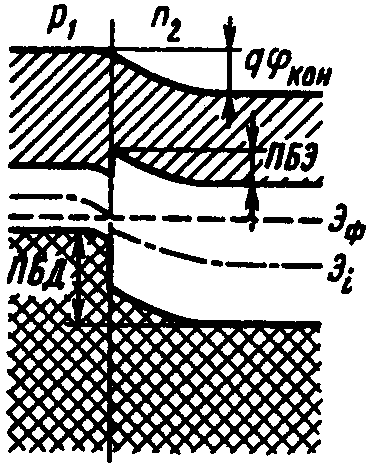

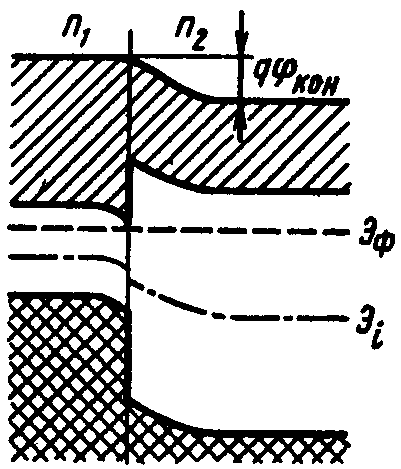

На рис. 8.3, а представлена структура p—n- гетероперехода, которая позволяет эффективно инжектировать дырки в материал n-типа, не требуя намеренно сильного легирования области р-типа. Область p- типа с широкой запрещенной зоной прозрачна для рекомбинационного излучения из области р-типа. В этой же области не наблюдается поглощение света свободными носителями заряда. Такие гетеропереходы используются при создании, например, полупроводниковых лазеров. Штрихом показана область — так называемый квантовый колодец, в котором находится двумерный электронный газ.

а) |

б) |

Рис. 8.3. Зонная диаграмма гетероперехода с квантовыми колодцами

Двумерный электронный газ (ДЭГ) представляет собой систему электронов, энергетические уровни которых дискретны и их движение финитно. Другими словами, в поперечном направлении потенциальная энергия электронов не позволяет им покинуть потенциальную яму, а их соответствующие энергетические уровни дискретны. Таким образом, движение электронов возможно только в плоскости ДЭГ. Если гетеропереход получен из веществ с различной постоянной решетки, то на границе двух полупроводников могут возникнуть механические дефекты, которые будут играть роль ловушек для дырок и электронов. Со стороны n-типа появится подъем зон, в то время как со стороны р-типа возникнет их понижение (рис. 8.3, а). В таких гетероструктурах формируются квантовые колодцы для обоих типов носителей заряда. Если вблизи границы раздела двух полупроводников, образующих гетеропереход, возникают обедненные основными носителями слои (слои с повышенным удельным сопротивлением), то основная часть внешнего напряжения, приложенного к структуре с гетеропереходом, будет падать на обедненных слоях. Высота потенциального барьера для основных носителей заряда будет изменяться: уменьшаться при полярности внешнего напряжения, противоположной полярности контактной разности потенциалов, и увеличиваться при совпадении полярностей внешнего напряжения и контактной разности потенциалов. Таким образом, гетеропереходы могут обладать эффектом выпрямления (рис. 2.18).Из-за различия по высоте потенциальных барьеров для электронов и для дырок прямой ток через гетеропереход связан в основном с движением носителей заряда только одного знака. Поэтому гетеропереходы могут быть как инжектирующими неосновные носители (рис. 2.18, а), так и неинжектирующими (рис. 2.18, б). Инжекция неосновных носителей заряда происходит всегда из широкозонного в узкозонный полупроводник. В гетеропереходах, образованных полупроводниками с одним типом электропроводности, выпрямление происходит без инжекции неосновных носителей заряда. Обычно полупроводники различного химического состава отличаются друг от друга работой выхода электронов, шириной запрещенной зоны, шириной разрешенных зон и другими параметрами. В идеальном гетеропереходе не должно быть механических напряжений, структурных и других дефектов, которые могут создать условия для интенсивной рекомбинации и генерации носителей заряда — рекомбинационные ловушки. При наличии в гетеропереходе большого числа рекомбинационных ловушек механизм прохождения тока через такой реальный гетеропереход может существенно отличаться от механизма прохождения тока через идеальный гетеропереход. Такой гетеропереход может и не обладать эффектом выпрямления.

а) |

б) |

Рис. 2.18. Энергетические диаграммы гетеропереходов: а — выпрямляющий гетеропереход между полупроводниками с электропроводностью р и n типа с преимущественной инжекцией электронов в узкозонный полупроводник, б — выпрямляющий гетеропереход между полупроводниками с электропроводностью n типа без инжекции неосновных носителей заряда. Наиболее широкое применение в полупроводниковых приборах имеют гетеропереходы между полупроводниками типа AIII'ВIV и их твердыми растворами на основе арсенидов, фосфидов и антимонидов галлия и алюминия. Благодаря близости ковалентных радиусов галлия и алюминия изменение химического состава полупроводников в гетеропереходе происходит без изменения периода кристаллической решетки. Гетеропереходы создают также на основе многокомпонентных (четверных и более) твердых растворов, в которых при изменении состава в широких пределах период решетки не изменяется. Основным методом формирования гетероструктур является метод эпитаксиального наращивания полупроводниковых кристаллов. Все рассмотренные ранее виды электрических переходов (p-n - переход, n-n+- переход, p-р+- переход, переход Шоттки) можно считать частными случаями общего вида электрических переходов — гетероперехода.