- •21. Ширина области объемного заряда резкого p-n перехода.

- •22. Особенности плавных p-n переходов.

- •23. Прямое смещение p-n перехода. Граничные концентрации носителей в p-n переходе. Инжекция носителей. Случай тонкой базы.

- •24. Обратное смещение р-n-перехода. Граничные концентрации носителей в р-n- переходе. Экстракция носителей.

- •25. Уравнение статической вольт-амперной характеристики идеализированного р-n перехода.

- •26. Зависимость вах перехода от материала p- и n- областей и температуры.

- •27. Особенности вах реальных p—n - переходов.

- •28. Пробой p-n - перехода. Виды и механизмы пробоя p-n перехода.

- •29. Частотные и импульсные характеристики p-n - переходов. Барьерная и диффузионная емкость.

- •30. Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки.

- •32.Омический контакт.

- •33. Гетеропереходы.

- •34. Полупроводниковые диоды. Система условных обозначений п/п приборов. Выпрямительные диоды. Стабилитроны.

- •35.Варикапы. Светоизлучающие диоды. Туннельные диоды.

- •36. Импульсные диоды. Переходные процессы при работе от генератора.

- •37. Импульсные диоды. Переходные процессы при работе от генератора напряжения.

- •39. Составляющие токов в структуре биполярного транзистора. Коэффициент передачи тока эмиттера и его зависимость от конструктивных параметров транзистора.

- •40. Особенности структуры и параметров дрейфовых транзисторов.

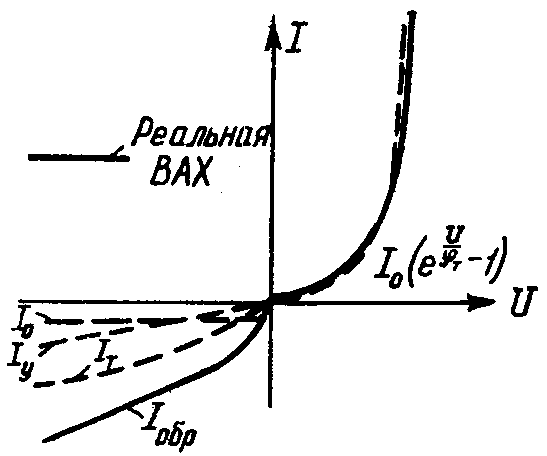

27. Особенности вах реальных p—n - переходов.

При

выводе уравнения

не учитывался ряд явлений, имеющих место

в реальных р—n-

переходах. Поэтому ВАХ реальных переходов

лишь приближенно описываются этими

уравнениями. Основные отличия заключаются

в следующем. В области объемного заряда

p—n

-

перехода, как и в любом другом объеме

полупроводникового материала, происходят

генерация и рекомбинация носителей,

причем реальная ширина этой области

такова, что генерация или рекомбинация

носителей в ней во многом определяет

параметры ВАХ p—n

-

перехода в области относительно

малых токов через переход. Как известно,

для большинства полупроводниковых

материалов справедливы ловушечные

механизмы генерации и рекомбинации

носителей, а интенсивность этих процессов

определяется концентрацией свободных

носителей и ловушек. При обратном

смещении концентрация свободных

носителей тока в области объемного

заряда мала и рекомбинация носителей

здесь маловероятна. В связи с этим

большинство ловушек в этой области

оказывается свободным, что приводит

к увеличению скорости генерации

носителей. Появляющиеся здесь

электроны и дырки под действием сил

электрического поля перехода выносятся

из области объемного заряда, не успевая

прорекомбинировать. При этом электроны

перебрасываются в область n,

а дырки в область p,

создавая

дополнительную составляющую обратного

тока — ток термогенерации

![]() .

Очевидно, что количество генерированных

в переходе носителей пропорционально

объему области объемного заряда, т. е.

ее ширине l.

Так как l

изменяется с изменением U,

то

с увеличением обратного напряжения ток

растет пропорционально

.

Очевидно, что количество генерированных

в переходе носителей пропорционально

объему области объемного заряда, т. е.

ее ширине l.

Так как l

изменяется с изменением U,

то

с увеличением обратного напряжения ток

растет пропорционально

![]() для

резкого и

для

резкого и

![]() для плавного перехода. Поверхностные

токи утечки также влияют на обратный

ток p—n

-

перехода. Ток поверхностной утечки

для плавного перехода. Поверхностные

токи утечки также влияют на обратный

ток p—n

-

перехода. Ток поверхностной утечки

![]() обусловлен

тем, что в месте выхода p—n

-

перехода на поверхность кристалла

всегда имеются посторонние примеси,

пленки окислов, влага и т. д., которые

повышают поверхностную проводимость

полупроводника и шунтируют p—n

-

переход. При повышении напряжения ток

утечки

обусловлен

тем, что в месте выхода p—n

-

перехода на поверхность кристалла

всегда имеются посторонние примеси,

пленки окислов, влага и т. д., которые

повышают поверхностную проводимость

полупроводника и шунтируют p—n

-

переход. При повышении напряжения ток

утечки

![]() увеличивается примерно по линейному

закону.

В

результате при обратном смещении полный

ток через переход оказывается равным

увеличивается примерно по линейному

закону.

В

результате при обратном смещении полный

ток через переход оказывается равным

![]() .

Причем

.

Причем

![]() растет

с ростом обратного напряжения. В

случае германиевых переходов доминирующим

среди этих составляющих является

тепловой ток

растет

с ростом обратного напряжения. В

случае германиевых переходов доминирующим

среди этих составляющих является

тепловой ток

![]() ,

а для кремниевых p—n

-

переходов

определяется током термогенерации

,

а для кремниевых p—n

-

переходов

определяется током термогенерации

![]() .

При достаточно больших обратных

напряжениях

резко возрастает за счет пробоя перехода.

.

При достаточно больших обратных

напряжениях

резко возрастает за счет пробоя перехода.

Рис. 2.11. ВАХ идеализированного и реального p—n-переходов

Прямое

смещение p—n

перехода сопровождается повышением

концентрации подвижных носителей в

области объемного заряда за счет

протекания прямого тока. Увеличение

концентрации носителей в переходе

повышает степень заполнения ими

ловушек, что повышает вероятность

рекомбинации. При прямом смещении

перехода крутизна потенциального

барьера уменьшается, и носители, не

способные преодолеть барьер, приникают

в переход гораздо глубже. При этом в

переходе могут рекомбинировать не

только те носители, которые имеют

энергию большую, чем потенциальный

барьер, и проходят область объемного

заряда, но и носители с меньшей

энергией. Последние, проникая в область

объемного заряда, попадают в ловушку,

которая затем захватывает носитель

противоположного знака. В результате

такой рекомбинации оказывается, что

прямой ток через p—n

-

переход переносят и те носители, энергия

которых меньше высоты потенциального

барьера

.

Т.е.

в области малых прямых токов (сравнимых

с

)

ВАХ перехода идет круче, чем это следует

из экспоненциальной формулы

![]() .

.

С ростом прямого тока ловушки заполняются носителями, и рекомбинация в области объемного заряда становится незаметной на фоне тока инжекции основных носителей. При дальнейшем увеличении прямого тока начинает сказываться падение напряжения на объемах p- и n- областей, которое складывается с падением напряжения на самом переходе. ВАХ вновь отклоняется от экспоненты, переходя почти в прямую линию.