- •21. Ширина области объемного заряда резкого p-n перехода.

- •22. Особенности плавных p-n переходов.

- •23. Прямое смещение p-n перехода. Граничные концентрации носителей в p-n переходе. Инжекция носителей. Случай тонкой базы.

- •24. Обратное смещение р-n-перехода. Граничные концентрации носителей в р-n- переходе. Экстракция носителей.

- •25. Уравнение статической вольт-амперной характеристики идеализированного р-n перехода.

- •26. Зависимость вах перехода от материала p- и n- областей и температуры.

- •27. Особенности вах реальных p—n - переходов.

- •28. Пробой p-n - перехода. Виды и механизмы пробоя p-n перехода.

- •29. Частотные и импульсные характеристики p-n - переходов. Барьерная и диффузионная емкость.

- •30. Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки.

- •32.Омический контакт.

- •33. Гетеропереходы.

- •34. Полупроводниковые диоды. Система условных обозначений п/п приборов. Выпрямительные диоды. Стабилитроны.

- •35.Варикапы. Светоизлучающие диоды. Туннельные диоды.

- •36. Импульсные диоды. Переходные процессы при работе от генератора.

- •37. Импульсные диоды. Переходные процессы при работе от генератора напряжения.

- •39. Составляющие токов в структуре биполярного транзистора. Коэффициент передачи тока эмиттера и его зависимость от конструктивных параметров транзистора.

- •40. Особенности структуры и параметров дрейфовых транзисторов.

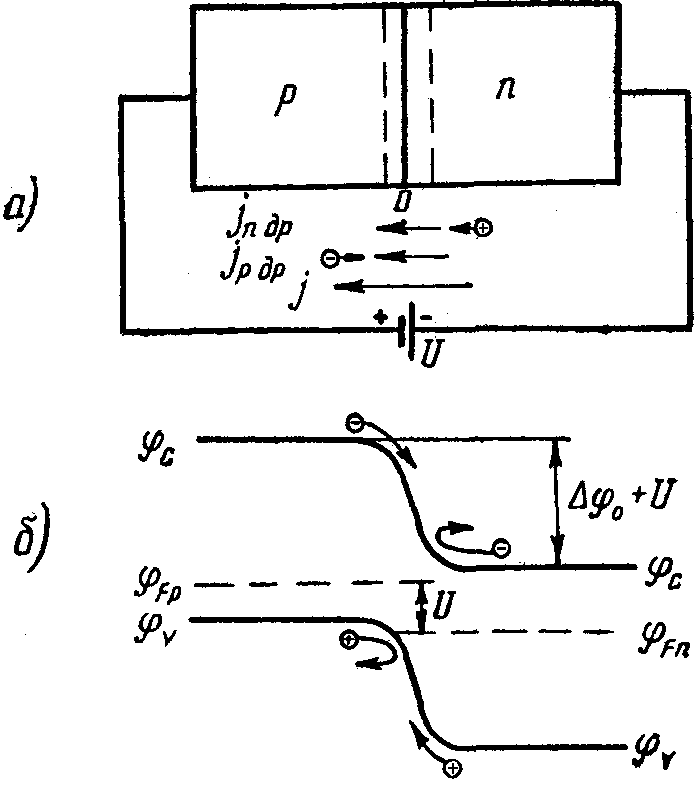

24. Обратное смещение р-n-перехода. Граничные концентрации носителей в р-n- переходе. Экстракция носителей.

При

обратном смещении р—n-

перехода источник внешнего напряжения

U

подключается

плюсом к области n,

а минусом— к области р

(рис.

2.6,а). При такой полярности внешнего

напряжения электрическое поле источника

увеличивает поле в переходе. В результате

потенциальный барьер обратно

смещенного р—n

-

перехода увеличивается на величину

внешнего

напряжения и становится равным (рис.

2.6,б)

![]() (2.14)

(2.14)

Увеличение

высоты потенциального барьера приводит

к резкому уменьшению диффузионной

составляющей тока основных носителей.

Электроны в области п

и

дырки в области

р

не

имеют достаточной тепловой энергии для

преодоления барьера, превышающего

на величину, даже меньшую

1 В, и отражаются от барьера назад. В то

же время для неосновных

носителей потенциального барьера не

существует,

и они, попадая на границу области

объемного заряда, захватываются

его полем и перебрасываются в

противоположные

области. Т. е. при обратном смещении ток

через р—n-

переход определяется только неосновными

носителями. Концентрация

неосновных носителей на границе

перехода,

как и при прямом смещении, определяется

высотой потенциального

барьера

![]() ,

т. е. для области n

,

т. е. для области n

Рис. 2.6. Структура (а) и зонные диаграммы (б) р—n- перехода при обратном смещении

![]() .

(2.15,a)

.

(2.15,a)

Аналогично для области р

![]() . (2.15,б)

. (2.15,б)

При

![]()

![]() .

Поэтому, если к р—n

-

переходу приложено даже небольшое

обратное напряжение, например

.

Поэтому, если к р—n

-

переходу приложено даже небольшое

обратное напряжение, например

![]() ,

то можно считать, что

,

то можно считать, что

![]() и

и

![]() .

Т.е. в широком диапазоне обратных

напряжений

.

Т.е. в широком диапазоне обратных

напряжений

![]() ,

,

![]() ,

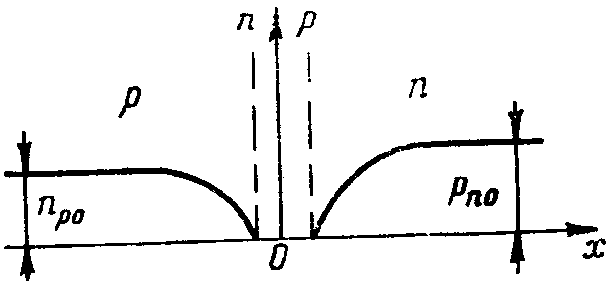

и распределение концентрации неосновных

носителей на границе р—n-

перехода соответствует рис. 2.7. При

обратном смещении происходит как бы

отсасывание неосновных носителей

от границ перехода. Такой процесс

удаления носителей от перехода называется

экстракцией

носителей.

,

и распределение концентрации неосновных

носителей на границе р—n-

перехода соответствует рис. 2.7. При

обратном смещении происходит как бы

отсасывание неосновных носителей

от границ перехода. Такой процесс

удаления носителей от перехода называется

экстракцией

носителей.

Рис. 2.7. Распределение концентрации неосновных носителей в пограничных областях обратносмещенного р—n- перехода

Обратное смещение увеличивает электрическое поле в области объемного заряда перехода, что вызывает увеличение ширины р—n- перехода. Например, для резкого р—n- перехода

.

.

25. Уравнение статической вольт-амперной характеристики идеализированного р-n перехода.

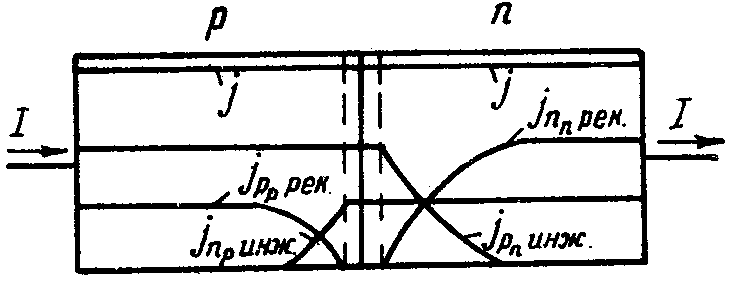

Статическая ВАХ р—n- перехода устанавливает связь между постоянными или медленно меняющимися значениями тока I через переход и напряжением U на нем. Вид этой характеристики определяется совокупностью ряда физических процессов в окрестности контакта р- и n- областей. Строгий анализ этих процессов для реальных p—n - переходов достаточно сложен. Для упрощения задачи обычно рассматривают идеализированную одномерную модель p—n - перехода без учета влияния поверхности, внешних омических контактов, процессов генерации и рекомбинации носителей в области объемного заряда перехода и др. Учет этих эффектов проводится дополнительно, путем коррекции полученного уравнения ВАХ идеализированного p—n - перехода.

Рис. Составляющие прямого тока р—п - перехода

Полный

ток, протекающий через p-n

-

переход, можно условно разбить на

несколько составляющих. Неравновесные

неосновные носители, появляющиеся около

р-n-перехода

за счет инжекции, диффундируют вглубь

р-

и

n-

областей и там рекомбинируют. Ток

инжекции, переносимый этими носителями,

имеет чисто диффузионный характер, и

его величина определяется законом

распределения носителей. Закон

распределения инжектированных носителей

описывается уравнениями

,

Тогда

плотность диффузионного тока, переносимая

инжектированными дырками, в n-

области![]() а

плотность тока, переносимая инжектированными

электронами в р-

области:

а

плотность тока, переносимая инжектированными

электронами в р-

области:![]()

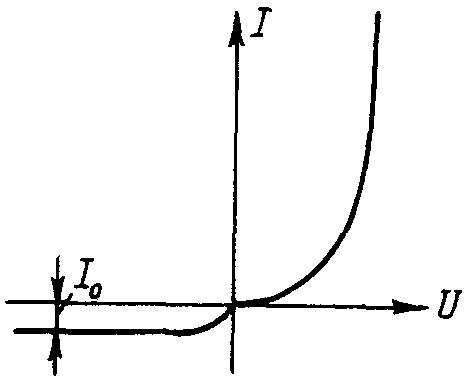

Уменьшение инжектированного тока с расстоянием является следствием рекомбинации неравновесных неосновных носителей по мере диффузии их от перехода. Исчезновение основных носителей за счет рекомбинации их с неравновесными неосновными носителями восполняется внешним источником через контакты к р- и n- областям. Составляющая тока основных носителей, идущих на рекомбинацию, называется рекомбинационным током Рекомбинационный ток изменяется обратно инжектированному. Кроме этих двух составляющих тока, в каждой из областей протекают постоянные токи основных носителей, которые идут на инжекцию в противоположные области. Сумма всех этих токов и определяет полный ток через p-n - переход. На границе перехода ( , рис. 2.8) полный ток имеет только две составляющие: инжектированный ток электронов и дырок. Следовательно, умножая плотность тока в этом месте на площадь перехода S, получим уравнение ВАХ p—n - перехода в виде

![]() где

где

![]() называют обратным или тепловым током

p—n

-

перехода.

Уравнение

показывает, что при прямом смещении p—

n

-

перехода U>0

и ток имеет экспоненциальную зависимость

от напряжения, а при обратном смещении

U<0

и при

называют обратным или тепловым током

p—n

-

перехода.

Уравнение

показывает, что при прямом смещении p—

n

-

перехода U>0

и ток имеет экспоненциальную зависимость

от напряжения, а при обратном смещении

U<0

и при

![]()

![]() и

почти не зависит от напряжения (рис.

2.9). Прямые токи переходов могут на

несколько порядков превышать их обратные

токи. Поэтому p—n

-

переход обладает вентильными

свойствами:

имеет высокую проводимость

при прямой полярности

приложенного напряжения и высокое

сопротивление при обратной полярности

напряжения.

и

почти не зависит от напряжения (рис.

2.9). Прямые токи переходов могут на

несколько порядков превышать их обратные

токи. Поэтому p—n

-

переход обладает вентильными

свойствами:

имеет высокую проводимость

при прямой полярности

приложенного напряжения и высокое

сопротивление при обратной полярности

напряжения.

Рис.2.9. Статическая вольт-амперная характеристика p—п - перехода