- •Введение

- •Общие принципы проектирования информационных систем (ис)

- •Системный подход к проектированию. Описание объекта управления. Общие принципы построения и структура систем управления технологическими процессами.

- •Автоматные таблицы. Назначение. Правила составления. Примеры применения.

- •Графы переходов. Назначение. Правила составления. Примеры применения.

- •Автоматы Мура, Мили.

- •Схемы алгоритмов. Назначения. Правила составления. Примеры применения.

- •Распределение алгоритма процесса управления на подсистемы.

- •Декомпозиция алгоритма подсистемы на частные алгоритмы

- •Технология проектирования ис Основные понятия и определения

- •Жизненный цикл (жц) ис

- •Системный анализ

- •Системный синтез

- •Внедрение проекта

- •Эксплуатация и сопровождение проекта

- •Состав стадий и этапов канонического проектирования ис

- •Состав и содержание работ на предпроектной стадии

- •Состав и содержание работ на стадии технорабочего проектирования

- •Состав и содержание работ на стадии внедрения, эксплуатации и сопровождения проекта

- •Методы неканонического проектирования ис Проектирование как трехступенчатый процесс

- •Выбор стратегий и методов проектирования.

- •Описание некоторых неканонических методов проектирования.

- •I. Методы дивергенции.

- •II. Методы трансформации.

- •III. Методы конвергенции.

- •Особенности проектирования некоторых подсистем информационной системы Проектирование системы питания ис

- •Проектирование системы связи в управляющих системах

- •Проектирование информационной базы при различных способах реализации

- •Проектирование экранных форм электронных документов

- •Специфика управления проектированием ис

- •Типы схем организации проектирования

- •Построение структуры су процессами и производством. Назначение, цели и функции асу тп

- •Структура управляющей системы и ее вычислительных средств

- •Основные типы структур асу

- •Оценка деления системы на части

- •Иерархический принцип построения систем управления производством.

- •Системы диспетчерского управления (Scada-системы)

- •Функциональная структура Scada

- •Особенности Scada как асутп

- •Основные требования к Scada-системе

- •Область применения

- •Оперативное управление в реальном времени Определение и виды систем реального времени (срв)

- •Комплекс технических средств (ктс) срв

- •Устройства связи с оперативным персоналом (усоп)

- •Датчики

- •Исполнительные устройства (механизмы)

- •Специфика и свойства операционных систем реального времени (осрв)

- •Параметры осрв

- •Краткий обзор и классификация осрв

- •Требования к языкам рв

- •Структура программ срв

- •Последовательное программирование и программирование задач рв

- •Задачи, процессы, потоки в рв

- •Основные свойства задач

- •Планирование задач в срв

- •Циклический (круговой) алгоритм

- •Разделение времени

- •Кооперативная многозадачность

- •Приоритетная многозадачность с вытеснением

- •Синхронизация задач в осрв

- •Связанные задачи

- •Общие ресурсы

- •Синхронизация с внешними и внутренними внештатными событиями

- •Синхронизация по времени

- •Применение сетей Петри для проектирования в рв.

- •Заключение

- •Список рекомендуемой литературы.

III. Методы конвергенции.

1) Метод упорядоченного поиска.

Цель: решить задачу проектирования с логической достоверностью.

План действий:

- выявить компоненты задачи (задающие переменные, независимые переменные, выходные переменные) и назначить целям решения (целевым функциям) веса в соответствии с их относительной важностью

- выявить зависимости между переменными

- спрогнозировать вероятные значения независимых переменных (факторов окружающей среды и т.п.)

- выявить граничные условия по переменным

- присвоить числовые значения каждому из факторов решения (т.е. проверить ряд вариантов решения) и вычислить значения выходных переменных

- выбрать те решения, при которых достигается наилучшее или хотя бы приемлемое решение для всех целевых функций с учетом их веса.

Применение: метод применим только для задач проектирования, в ходе которых не могут измениться исходные зависимости, основные факторы четко определены, структура системы устойчива

Обучение: для использования метода необходима значительная математическая подготовка проектировщика и знания теории систем

Стоимость и время: метод имеет смысл применять только при использовании ЭВМ на всех этапах обработки информации.

2) Метод переключения стратегий.

Цель: добиться минимального времени разработки проектного решения путем использования достоинств различных проектных методов.

План действий:

- приступить к работе по стратегии, которая по замыслу проектировщиков соответствует задаче

- действуя в соответствии с этой стратегией фиксировать все существенные варианты проектировщиков, которые не укладываются в рамки данной стратегии

- не возобновлять работу по выбранной стратегии, пока не будет уверенности, что каждый из вариантов в достаточной мере исследован

- когда накоплено достаточно промежуточных результатов, проверить сходимость направлений плановой стратегии проектирования и исследованных смежных вариантов

- если эти два направления противоречат друг другу, принять решение об оставлении первоначальной стратегии проектирования или переходе к новой, непротиворечивой, стратегии

- повторять до реализации проекта.

Применение: метод может применяться для решения практически любой задачи проектирования.

Обучение: метод требует умения мыслить на двух уровнях, абстрагируясь от основной проектной стратегии, что требует определенной квалификации проектировщика.

Стоимость и время: метод позволяет существенно сократить затраты на разработку проекта.

Особенности проектирования некоторых подсистем информационной системы Проектирование системы питания ис

Система питания ИС состоит из распределительного устройства, вторичных источников питания, токопроводящих шин, схем защиты и устройств управления для включения и отключения питающих напряжений. Система питания получает энергию от внешнего источника, называемого первичным источником. Эта энергия обеспечивает выработку и подачу требуемых напряжений и токов на вторичные источники питания. Она имеет определенное время восстановления напряжения при скачкообразном изменении нагрузки. Кроме того, в системе питания должна быть предусмотрена защита от помех первичной сети и подавление помех, генерируемых аппаратурой ИС.

Для ряда ИС система питания должна обеспечивать бесперебойную подачу питающих напряжений на устройства от резервированных источников первичного питания со специальным управлением резервированием.

Устройства защиты и управления для включения и отключения питающих напряжений вторичных источников должны соблюдать определенный порядок подключения источников питания при включении и отключении. Одно из важнейших требований, предъявляемых к устройству защиты, — минимальное время срабатывания защиты, т.е. отключение питания по сигналу защиты и указание места неисправности, а также выдача сигнала нарушения питания в вычислительную машину для исключения потери информации. Кроме того, питание не должно включаться, если нет одного из его номиналов, установленных для работы схем.

Сигналы защиты системы питания предусматриваются нескольких видов, каждый из которых обеспечивает устранение определенных аварийных ситуаций. В зависимости от условий работы ИС и особенности ее технических решений определяется состав сигналов защиты.

Сигналы защиты условно разделены на две группы. Первая группа обеспечивает защиту источников питания от нарушений у потребителя. Вторая группа защищает потребителей от нарушений параметров источников питания, которые могут вызвать выход из строя элементов устройств ИС. К первой группе относятся сигналы, которые появляются в результате:

- превышения тока потребляемого устройством по отношению к допустимому. Обычно предусматривается выдача сигнала при превышении тока на 20-30% относительно допустимого значения;

- превышения температуры источника напряжения против допустимой более чем на 5-10°С.

К сигналам второй группы относятся сигналы, которые связаны с:

- повышением напряжения питания элементов, которое вырабатывает источник. Увеличение напряжения питания выше предельно допустимого для используемых микросхем приводит либо к их выходу из строя (выгоранию), либо к понижению их надежности;

- понижением напряжения питания источника. Уменьшение напряжения питания также может приводить к выходу элемента из строя, особенно в тех случаях, когда для работы элемента используется несколько номиналов питания;

- повышением выше допустимого значения температуры элемента. Оно либо приведет к выходу из строя элемента (выгоранию), либо к значительному понижению надежности (повышению интенсивности выхода из строя).

Основные принципы построения системы питания.

Система питания получает и преобразовывает первичную электроэнергию в энергию с параметрами, требуемыми для работы ИС. В качестве первичного источника электроэнергии могут использоваться:

- промышленная сеть трехфазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц;

- двухфазная сеть постоянного тока напряжением 27, ПО и 220В;

- сеть переменного тока напряжением 220 В, частотой 427 Гц как двухфазная, так и трехфазная.

Возможны и другие источники первичного питания, однако перечисленные находят более широкое применение в ИС.

Для ИС используются специальные средства, чтобы исключить влияние помех первичной сети, особенно импульсных. Проблема защиты от импульсных помех, которые появляются при релейном подключении и отключении нагрузки и получили название коммутационных, решается несколькими путями. Широкое распространение (главным образом, для стационарных АСУ) имеют развязки для постоянной составляющей и коммутационных помех, реализуемые мотор-генераторной установкой, которые также повышают стабильность первичного напряжения. Для подвижных объектов с ИС используются специальные устройства, развязывающие по постоянной составляющей, и различные фильтры для ослабления коммутационных помех.

Ввиду несоответствия между параметрами напряжения первичной сети и напряжения питания устройств необходимо применение между ними специальных устройств, которые преобразовывают высокое переменное или постоянное первичное напряжение для питания полупроводниковых схем и микросхем с требуемыми характеристиками стабильности и точности. Эти устройства получили название вторичных источников питания (ВИП).

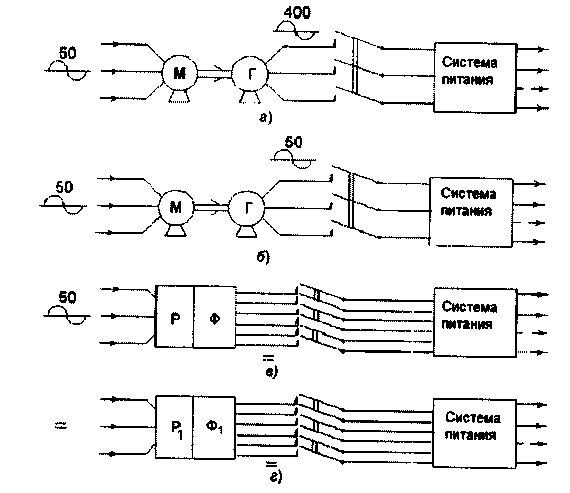

На Рисунке 26 приведены варианты схем системы питания:

а) структурная схема питания с мотор-генераторной развязкой для разных частот переменного тока;

б) та же схема для одинаковых частот первичной сети и системы;

в) система для переменного напряжения с устройством развязки Р по постоянной составляющей со схемой повышения стабильности первичного питания и фильтрами защиты Ф от коммутационных помех по постоянному напряжению;

г) система для постоянного напряжения с устройством развязки Р1 по постоянной составляющей и фильтрами защиты Ф1 от коммутационных помех по постоянному напряжению.

Рисунок 26 – Варианты схем системы питания.

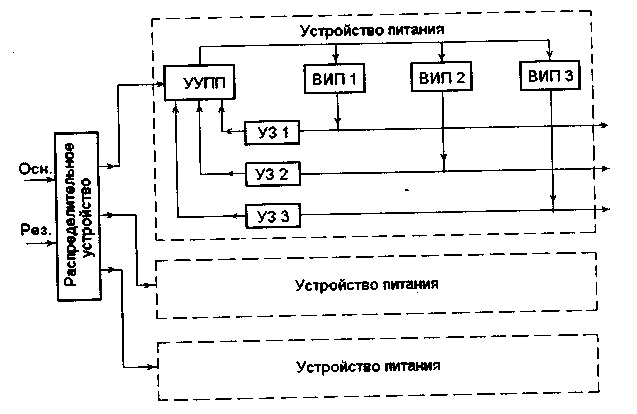

Система питания (Рисунок 27) состоит из двух частей. Первая часть включает распределительное устройство и кабели для передачи энергии. Распределительное устройство принимает первичное питание и распределяет его между отдельными частями ИС — приборами. Кроме того, распределительное устройство осуществляет резервирование первичных источников питания и производит управление (при необходимости — бесперебойное) подачей питания на вторую часть системы питания.

Рисунок 27 – Структурная схема системы питания.

В системах питания ВМ получили распространение устройства непрерывного питания, которые выполняют функции фильтра коммутационных помех и стабилизатора первичного напряжения, а также некоторое время поддерживают выходное напряжение при пропадании первичного, что важно при переключении основного питания на резервное.

Вторая часть системы питания включает ВИП, устройства, защиты (УЗ) и устройство управления питанием прибора (УУПП).

Количество устройств питания в большинстве случаев определяется количеством приборов или групп приборов в системе питания. Устройство питания практически выполняет все функции, связанные с обеспечением питания элементов, управлением подачей питания и защитой. Система питания должна обеспечивать управление и подачу напряжения в различных режимах работы ИС. При работе системы питания можно выделить три режима: Профилактический режим работы собственно системы питания. Он нужен для проверки работы всех частей системы питания и проводится по соответствующим документам эксплуатации системы.

Режим обеспечения профилактической работы ИС является штатным режимом ее работы. В этом режиме обычно предусматриваются возможности местного и централизованного управления включением и выключением устройств питания отдельных частей ИС.

При местном управлении включение и отключение каждого устройства питания производится автономно и независимо от других устройств. Это дает возможность проводить профилактические работы с частями ИС параллельно и независимо от других частей.

Централизованное управление предусматривает одновременное включение всех устройств питания с одного места, а также выполнение операций, связанных с переключением при резервировании как устройств питания, так и частей ИС в соответствии с подаваемыми сигналами из устройства управления резервированием. Для перехода на централизованное управление системой питания необходимо, чтобы все устройства питания были переключены операторами с местных цепей на централизованную цепь управления. При этом отключаются цепи местного управления питания.

В основном (штатном) режиме работы ИС система питания всегда находится в состоянии централизованного управления. В этом режиме для включения и отключения ИС требуется нажатие соответственно на кнопку «Включение» и «Отключение».

Определим требования к отдельным частям системы питания. Эти требования связаны как с характеристиками первичного питания, так и с требованиями элементов и схем устройств к источникам вторичного питания. Главной частью устройства питания является ВИП, который преобразует подаваемое первичное напряжение в напряжение, требуемое для питания элементов схем, т.е. выдает постоянное напряжение требуемой стабильности, величины и мощности.

Характеристики первичного питания определяются ГОСТом. Первичное напряжение обычно имеет стабильность ± 10% и допускает кратковременные отклонения до 25%. Вторичное напряжение требуется с суммарной стабильностью 2-3% от номинального значения при изменении как первичного напряжения, так и нагрузки от 0,2 - 0,3 до 1. ВИП, кроме выработки напряжения требуемой величины, стабильности и мощности, должен иметь такую нагрузочную характеристику, чтобы при коротком замыкании на выходных клеммах он не выходил из строя, а только происходило значительное снижение выходного напряжения.

Важное значение при импульсной нагрузке на ВИП имеет его динамическая характеристика, которая определяет время реакции ВИПа на изменение нагрузки.

Принципы построения ВИПа, кроме рассмотренных выше характеристик, оцениваются коэффициентом полезного действия (КПД):

КПД ВИПа в значительной мере зависит от требуемой стабильности выходного напряжения, мощности и времени реакции. КПД оказывает большое влияние на тепловой режим работы ВИПа в аппаратуре. Чем ниже КПД, тем больше надо отводить тепла от ВИПа. КПД у отдельных ВИПов достигает более 90%, однако в среднем оценивается в 80 - 90%.

Необходимо отметить, что все ВИПы должны иметь развязанные от корпуса выходные клеммы, которые допускали бы, в зависимости от подключения нулевой шины (земли), получать как положительное, так и отрицательное значение номинала напряжения питания. Кроме того, желательно предусматривать возможность организации напряжения, состоящего из нескольких номиналов напряжения питания нескольких ВИПов.

Необходимо обращать особое внимание на подключение к каждому ВИПу устройств защиты для обеспечения их надежной работы. Выходы устройств защиты подключаются к устройству управления, в котором реализуется определенная логика реакции на эти сигналы.