- •1.Биохимия в решении проблем лечения и диагностики заболеваний.

- •2.Аминокислотный состав белковых молекул.

- •3.Структурно-функциональная организация клетки и функции ее компартментов.

- •4.Методы изучения обмена веществ.

- •5.Понятие об обмене веществ и энергии.Второй закон термодинамики и обмен веществ.

- •6.Переваривание углеводов пищи в ротовой полости.

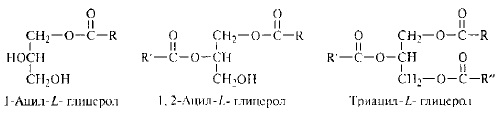

- •7.Жирные кислоты важнейших липидов тканей человека.

- •1.Нобелевкие лауреаты.

- •2.Физико-химические свойства белков.

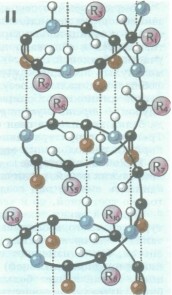

- •3.Структурная организация и функция клеточных мембран.

- •4.Состав пищи человека. Орг. И мин. Компоненты.

- •6.Переваривание углеводов в тонком кишечнике.

- •7.Структура и функции фосфолипидов тканей человека.

- •1.Объекты,цели и задачи статической биохимии.

- •2.Методы определения белков.

- •3.Механизмы действия и особенности ферметативного катализа.

- •5.Катаболические реакции.

- •6.Общая схема путей превращения глюкозы.

- •7.Состав и биологические функции транспортных липидов.

- •1. Объекты, цели и задачи динамической биохимии.

- •2. Уровни структурной организации белковых молекул.

- •3. Зависимость скорости ферментативных реакций от температуры и рН среды.

- •4. Незаменимые компоненты пищи (полиненасыщенные жирные кислоты).

- •5. Специфические и общие пути катаболизма.

- •6. Общая схема источников и путей превращения глюкозы в тканях.

- •7. Состав и биологические функции транспортных липидов.

- •1. Объекты, цели и задачи функциональной биохимии.

- •2. Зависимость биологических функций от структуры белков.

- •4. Регионарные патологии, связанные с недостатком микроэлементов.

- •5. Общие принципы регуляции метаболизма.

- •6. Химизм аэробного дихотомического пути распада глюкозы.

- •7 . Резервные и структурные липиды.

- •1. Биохимия в расшифровке механизмов физиологических функций клеток.

- •2. Классификация белков по их биологическим функциям.

- •8.Белки - биокатализаторы (ферменты).

- •3. Коферментные функции витамина в1. Витамин в1 (Тиамин)

- •4. Витамины – механизм их биологических эффектов.

- •5. Основные конечные продукты метаболизма у человека и пути их выведения.

- •6 . Челночные механизмы транспорта водорода надн в митохондрии.

- •7 . Переваривание жиров и всасывание продуктов переваривания липидов.

- •Единицы измерения активности и количества ферментов.

- •Пищевые источники и биологические функции витамина а.

- •Оксидазный тип катаболизма субстратов.

- •Химизм анаэробного пути распада углеводов.

- •Желчные кислоты. Строение и функции.

- •2. Строение и функции сложных белков

- •3.Влияние концентрации фермента и субстрата на ферментативный катализ.

- •6. Распространение и биологическая роль анаэробного гликолиза.

- •Место бх среди других наук в изучении материальных объектов.

- •Полиморфизм и гетерогенность белков в популяции человека

- •4.Полноценные и не полноценные белки

- •5. Макроэргические соединения – строение и функции.

- •6. Анаэробный гликолиз. Цикл кори.

- •7. Ресинтез липидов в кишечной стенке

- •2. Изменение белкового состава в онтогенезе и при болезнях.

- •3. Регуляция активности ферментов. Активаторы и ингибиторы.

- •5. Понятие о тканевом дыхании и биологическом окислении.

- •6. Химизм глюконеогенеза.

- •7. Бета-окисление как специфический путь катаболизм жирных кислот.

- •5. Структурная организация митохондриальной цепи переноса электронов и протонов.

- •6. Химизм и использование лактата сердечной мышцей.

- •7. Особенности метаболизма полиненасыщенных жирных кислот.

- •1. Роль биохимии в подготовке врача.

- •3. Характеристика ферментов класса оксидоредуктаз.

- •5. Анаэробные дегидрогеназы и первичные акцепторы водорода – над и надф.

- •6. Биологическая роль пентозофосфатного пути катаболизма глюкозы.

- •7. Карнитиновый челночный механизм транспорта жирных кислот в митохондрии

- •Структурная организация живого, свойства живых систем.

- •Структурная организация и функции хромосом и рибосом.

- •Характеристика ферментов класса трансфераз.

- •Строение, пищевые источники и биологические функции витамина рр.

- •Источники

- •Действие

- •Окислительное фосфорилирование, коэффициент р/0 и адф/0

- •Механизм резервирования и мобилизации жиров.

- •Билет14

- •Важнейшие этапы истории биохимии. Разделы биохимии.

- •Строение и функции генетического кода: код, кадон и антикадон.

- •Характеристика ферментов класса гидролаз.

- •Строение, пищевые источники и биологические функции витамина в12.

- •Разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования.

- •Механизм мобилизации гликогена. Биологическая роль этого поцесса.

- •Синтез, использование и физиологическое значение кетоновых тел.

- •Формирование представлений о белках как о классе соединений и важнейшем компоненте организма.

- •3. Характеристика ферментов класса изомераз.

- •4. Строение, пищевые источники и биологические функции витамина к.

- •5. Терморегуляторная функция тканевого дыхания. Гипоэнергетические соединения.

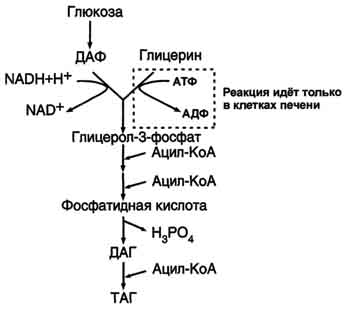

- •7. Биосинтез жиров в жировой ткани.

- •2) Механизм репликации

- •Ферменты класс лиаз.

- •Витамин н-биотин, биос 2

- •5 ) Химизм окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты.

- •7) Синтез жирных кислот в печени (на схеме сверху)

- •Важнейшие этапы развития биохимии. Разделы биохимии.

- •2) Процесс транскрипции

- •4) Витамин в3 – пантотеновая кислота

- •5) Гипо– и авитаминозы подразделяют на:

- •6) Наследственные нарушения обмена дисахаридов

- •7) Стероиды организма человека и их биологические функции.

- •3) Изоферменты. Органоспецифические ферменты

- •5) Причины и последствия вторичных авитаминозов.

- •6) Представители и биолог роль глюкозамингликанов

- •18Б, 7 вопрос

- •1. Структурная организация живого.

- •2. Зависимость биологических функций от структуры белков.

- •3. Типы транспорта веществ через клеточные мембраны.

- •4. Причины и последствия гипервитаминоза.

- •6. Структура и биологическая роль хондротинсульфатов.

- •7. Гиперхолестеринемия, причины и последствия.

- •1.Жизнь как существование белковых тел.

- •2.Химические связи и структура белковых молекл.

- •3.Наследственные энзимопатии.

- •4.Незаменимые органические компоненты пищи.

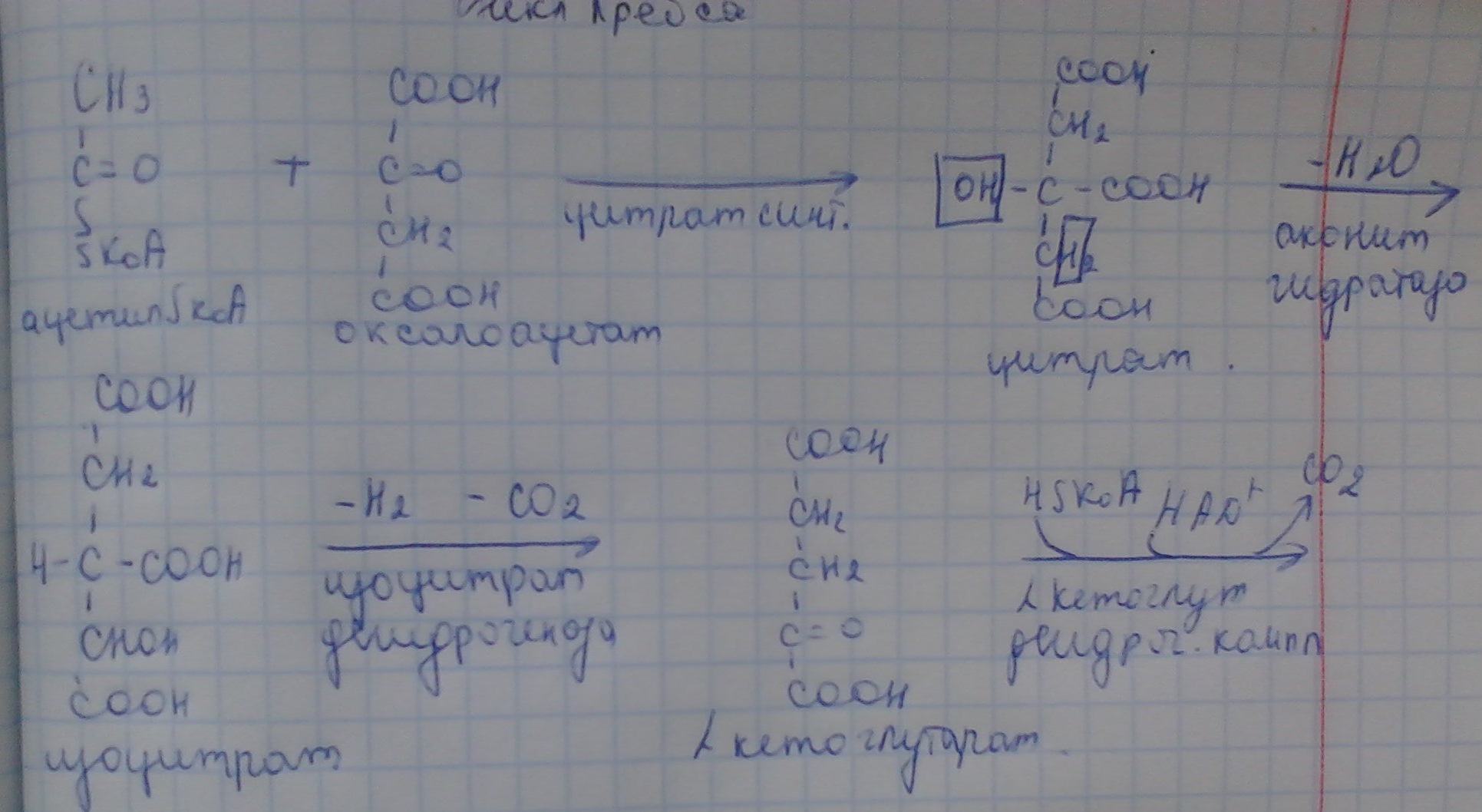

- •5.Химизм цтк.

- •6.Гиалуроновая кислота.

- •7.Биосинтез фосфолипидов.

- •2. Строение и функции рнк

- •4) Причины гипервитаминоза витамина д

- •1. Основные биохимические функции ж.В.

- •2. Понятия код, кодон, антикодон.

- •4 Гиповитаминоз pp -причины и последствия

- •5Механизмы трансформация энергии в клетке

- •6. Химизм метаболизма лактата в печени.

- •7. Понтие о сфонголипидозах.

- •Билет23

- •1)Функциональная биохимия

- •2. Типы генов днк и их функции

- •4. Гиповитаминоз с -причины и последствия

- •6)Состав и функции протеогликанов

- •Билет27

- •1. Основные биохимические функции ж.В.

- •2. Понятия код, кодон, антикодон.

- •3. Клеточные механизмы регуляции активности ферментов

- •4 Гиповитаминоз pp -причины и последствия

- •5Механизмы трансформация энергии в клетке

- •6. Химизм метаболизма лактата в печени.

- •7. Понтие о сфонголипидозах.

- •Билет23

- •1)Функциональная биохимия

- •2. Типы генов днк и их функции

- •4. Гиповитаминоз с -причины и последствия

- •5 Биоэнергетика митохондриального окисления дегидрогеназами

- •6)Состав и функции протеогликанов

- •1)Цели и задачи динамической биохимии.

- •2)Изоэлектрическое состояние и изоэлектрическая точка белков

- •7)Биохимические основы атеросклероза

- •Билет27

- •2. Уровни структурной организации

- •3, Особенности ферментативного катализа

- •2.Ферментативная реакция идет более "чисто", т.К. Фермент катализирует только одну реакцию не влияя на другие.

- •4,Строение, пищевые источники и биологические функции витамина к.

- •Билет31

- •6. Мобилизация гликогена.

- •Билет32

- •6. Фермент синтеза гликогена гликогенсинтетаза "а" (активная форма ), под воздействием цАмф-зависимой протеинкиназы переходит в неактивную гликогенсинтетазу "b".

- •Билет33

- •Объекты и методы статической биохимии

- •Т ретичная структура белка. Факторы, повреждающие третичную структуру белка

- •Коферменты алифатического ряда

- •Строение, пищевые источники и биологические функции витамина в6

- •Аденилатциклазный каскадный механизм мобилизации гликогена

- •Ресинтез триглицеридов в стенке кишечника. Значение. Химизм

- •Объекты и методы динамической биохимии

- •Четвертичная структура белка. Дайте определение и приведите примеры

- •Химизм и биоэнергетика реакции окисления изоцитрата в цтк

- •Билет42

- •Гидролазы –

- •Витамины группы е (токоферолы)

- •Билет43

- •6. Ключевая реакция апатомического пути катаболизма глюкозы

- •Билет44

- •1) Решение проблем сохранения здоровья человека;

- •2) Выяснение причин различных болезней и изыскание путей их эффективного лечения.

- •2. Химические связи в построении молекулы тетра- и пентопептидов.

- •6. При переходе в аэробные условия анаэробный гликолиз и накопление лактата прекращается, а скорость потребления глюкозы резко угнетается. Это явление носит

- •7. К стероидам относятся углеводороды производные циклопентан-пергидро-фенантрена, метилированные в положении 13 (эстран) или в положениях 10 и 13 (андростан)

6. Фермент синтеза гликогена гликогенсинтетаза "а" (активная форма ), под воздействием цАмф-зависимой протеинкиназы переходит в неактивную гликогенсинтетазу "b".

Донором глюкозных остатков для синтеза гликогена служит УДФ-глюкоза, которая образуется из УТФ и глюкозо-1-фосфата под воздействием фермента глюкозо-1-фосфат-уридилтрансферазы:

глюкозо-1-фосфат + УТФ ® УДФ-глюкоза + Н3РО4.

Далее, под воздействием гликогенсинтетазы (1,4-гликозилтрансферазы) происходит перенос остатков глюкозы с УДФ-глюкозы на олигосахаридный фрагмент (гликоген - затравка).

Синтезируется линейная цепь гликогена, где остатки глюкоза соединяются друг с другом 1-4 альфа-гликозидной связью:

УДФ-глюкоза + n(глюкоза) ® УДФ + (1,4)-гликоген

Ветвления в молекуле гликогена возникают в результате действия фермента ветвления:

- амило-1,4-->1,6 гликозилтрансферазы.

(1,4)-гликоген (1,4)-(1,6)-гликоген

Гликоген — главная форма запасания углеводов у животных и

7. Гпиколипиды (3) содержатся во всех тканях, главным образом в наружном липидном слое плазматических мембран. Гликолипиды построены из сфингозина, остатка жирной кислоты и олигосахарида. Заметим, что в них отсутствует фосфатная группа. К наиболее простым представителям этой группы веществ относятся галактозилцерамид и глюкозилцерамид (так называемые цереброзиды). Соединения с сульфогруппой на углеводных остатках носят название сульфатидов.

Гликолипиды участвуют также в иммунных реакциях, активном транспорте ионов натрия, передаче нервного импульса.

Билет33

1.Главной целью биологической химии является формирование системных знаний о закономерностях и химическом строении основных веществ организма и молекулярных основах биохимических процессов, лежащих в основе жизнедеятельности организма в норме и патологии.

2. После установления химической природы наследственного материала проблема самовоспроизведения (репликации) хромосом, а точнее — генотипа превратилась в проблему репликации ДНК. Первостепенное значение для решения этой проблемы имела разработка модели строения ДНК Ф. Криком и Дж. Уотсоном в 1953 г. Структура двойной спирали позволяла представить простой механизм репликации ДНК: двойная спираль сначала раскручивается, цепи расходятся, а затем каждая одноцепочечная половина молекулы ДНК достраивается до целой, двухцепочечной молекулы:Последовательность нуклеотидов вновь синтезирующихся цепей определяется правилом комплементарности оснований и последовательностью нуклеотидов имеющейся цепи. Иначе говоря, имеющиеся нуклеотидные цепи служат матрицей для синтеза новых цепей; в результате получаются две двухцепочечные молекулы ДНК, идентичные исходной молекуле. Такой способ репликации получил название полуконсервативного (в принципе возможен и другой механизм — консервативный, при котором вновь синтезируемая нуклеотидная цепь образуется прямо на двойной спирали ДНК, без ее раскручивания). Полуконсервативный механизм репликации ДНК нашел подтверждение в экспериментах с клетками кишечной палочки. Культуру Е. coli на протяжении нескольких поколений выращивали на среде, содержащей в качестве единственного источника азота 15NH4C1. После этого все вещества клеток Е. coli, в которые входит азот, содержали не обычный изотоп азота 14N, а тяжелый 15N. ДНК с 15N имеет большую плотность, чем ДНК с 14N, и это можно обнаружить методом центрифугирования (рис. 4.3). Если культуру, содержащую 151Ч-ДНК, пересеять на среду с немеченым азотом (14NH4C1), то ДНК клеток первого поколения имеет плотность, промежуточную между плотностями 15№ДНК и 14№ДНК; в клетках второго поколения обнаруживается два типа ДНК: с промежуточной плотностью и легкая (141Ч-ДНК). Эти результаты легко объясняются, если исходить из полуконсервативного механизма репликации ДНК (см. рис. 4.3). Позднее было установлено, что в клетках эукариот репликация ДНК происходит также полуконсервативным способом.

3. Ингибиторами ферментов называют вещества, снижающие их активность. Наибольший интерес представляют ингибиторы, взаимодействующие с активным центром фермента. Такие ингибиторы чаще всего являются структурными аналогами субстрата и, следовательно, комплементарны активному центру фермента. Поэтому они подавляют активность только одного фермента или группы ферментов с очень сходным устройством активного центра. Различают ингибиторы конкурентные и неконкурентные, обратимые и необратимые. Активаторы – вещества, которые повышают скорость ферментативных реакций, увеличивают активность ферментов. Они бывают органической и неорганической природы.

Активаторы органической природы: желчные кислоты (активируют поджелудочную ли пазу), энтерокиназа (активирует трипсиноген), глутатион, цистеин, витамин С (повышают активность оскидоредуктаз).

Активаторы неорганической природы: например, HCl активирует пепсиноген, ионы ме таллов (Na, Cl, K, Mg, Mn, Zn) активируют очень многие ферменты. Ионы металлов: а) спо собствуют образованию ферментсубстратного комплекса; б) служат донорами и акцептора ми электронов; в) принимают участие в образовании активного центра ферментов (Zn в со ставе карбангидразы, Fe – в составе цитохромов, каталазы, пероксидазы); г) выступают в ро ли аллостерических регуляторов.

4. Незаменимые аминокислоты — необходимые аминокислоты, которые не могут быть синтезированы в том или ином организме, в частности, в организме человека. Поэтому их поступление в организм с пищей необходимо.

Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треони́н, триптофан и фенилалани́н;

Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. полноценность белковых продуктов во многом определяется содержанием в них незаменимых аминокислот. Если в молекуле присутствуют все восемь незаменимых аминокислот, белки называются полноценными, они наиболее необходимы организму. Источники полноценных белков – это в основном продукты животного происхождения: молоко, яйца, рыба, мясо. Особенно ценны три незаменимые аминокислоты – триптофан, лизин, метионин. Повышенное количество триптофана содержится в молоке, мясе, зерновых продуктах; лизина – в мясе и продуктах из крови убойных животных, рыбе, твороге, яйцах; метионина – в твороге, мясе, горохе, фасоли, сое.

5. ХЕМИОСМОТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ учение о механизме преобразования энергии в биол. мембранах при синтезе аденозинтрифосфорной к-ты (АТФ). Разработана П. Митчеллом в 1961—66. Согласно исходным представлениям Митчелла, запасание энергии в АТФ происходит вследствие предварительного, накопления зарядов на стенках мембраны, создания мембранного потенциала и разности концентраций протонов. Разность электрохимических. потенциалов ионов водорода на сопрягающих мембранах (внутренней мембраны митохондрий, тилакоиды хлоропластов, мембраны бактерий) возникает за счёт энергии, выделяемой при деятельности цепи окислит.-восстановит, ферментов, или за счёт поглощённых квантов света. Трансмембранные электрохимич. потенциалы ионов могут служить источником энергии не только для синтеза АТФ, на и для транспорта веществ, движения бактериальных клеток и др. энергозависимых процессов.

6. В организме человека и животных при недостаточном поступлении кислорода в клетки возможен, так называемый, анаэробный дихотомический путь катаболизма глюкозы (анаэробный гликолиз).

В интенсивно работающих скелетных мышцах, когда мощность механизма доставки кислорода в клетки оказываются недостаточными,

включаются анаэробные механизмы синтеза АТФ происходящие вне митохондрий и без участия митохондриальных ферментов.

В эритроцитах, где вообще отсутствуют митохондрии, потребность в АТФ удовлетворяется только за счет анаэробного гликолиза.

Интенсивный анаэробный гликолиз характерен и для опухолевых клеток.

7. Гиперлипопротеинемия - общее наименование пяти различных типов нарушений обмена веществ, при которых в крови больных обнаруживают жиры. Заболевание может быть наследственным. При некоторых формах гиперлипопротеинемий симптомы выражены слабо, от них можно избавиться, соблюдая диету. Тяжелое течение заболевания может привести к смерти.

Гиперлипопротеинемия обнаруживается примерно у каждого пятого человека с повышенным содержанием липидов и липопротеинов в крови. Это нарушение может быть также связано с наличием другого заболевания, например, диабета, болезни почек или поджелудочной и щитовидной желез.

Билет37

Роль биохимии в медицинской практике

Практически любое заболевание начинается с повреждения (нарушения) одной реакции в метаболизме клетки, а затем оно распространяется на ткань, орган и целый организм. Нарушение метаболизма ведет к нарушению гомеостаза в биологических жидкостях организма человека, что сопровождается изменением биохимических показателей.

Большое значение клинико-биохимических методов исследования биологических жидкостей велико в медицине и важно для подготовки медицинских лабораторных техников. Достаточно напомнить, что только в крови человека можно определить современными методами биохимических исследований около 1000 показателей метаболизма.

Вторичная структура белка. Связи, стабилизирующие вторичную структуру белка

В торичная

структура —полипептидная нить

закручена в спираль и образуются

водородные связи между СООН одного

виткаи NH2 другого витка, образуя

достаточно прочную структуру. Водородная,

пептидная связи

торичная

структура —полипептидная нить

закручена в спираль и образуются

водородные связи между СООН одного

виткаи NH2 другого витка, образуя

достаточно прочную структуру. Водородная,

пептидная связи

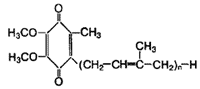

Коферменты ароматического ряда

Убихинон Химическое строение: Убихинон имеет бензольное кольцо, связанное с различными группами (2, 3-диметокси-метил-1,4-бензохинон с изопреновой цепью в шестом положении):

Убихинон — очень важный кофермент процессов биологического окисления питательных веществ и образования энергии в клетках. Входя в состав компонентов дыхательной цепи в митохондриях, он осуществляет перенос водорода через мембраны к цитохромам. Кофермент Q включен во многие пищевые смеси, которые используются для коррекции массы тела, повышения физической работоспособности, а также в растирочные препараты для улучшения энергообразования в суставах и мышцах.

Убихинон — весьма распространенный кофермент, отсюда его название — "вездесущий хинон". Он обнаружен во всех живых клетках. Внутри клеток убихинон локализован, по-видимому, только в митохондриях.

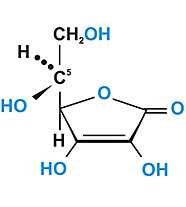

Строение , пищевые источники и биологические функции витамина С

А СКОРБИНОВАЯ

КИСЛОТА , С6Н8О6, водорастворимый

витамин. Синтезируется растениями (из

галактозы), животными (из глюкозы), за

исключением человека и приматов и

некоторых других животных, которые

получают аскорбиновую кислоту с пищей.

Биологическая роль аскорбиновой кислоты

связана с участием в окислительно-восстановительных

процессах клеточного дыхания.

СКОРБИНОВАЯ

КИСЛОТА , С6Н8О6, водорастворимый

витамин. Синтезируется растениями (из

галактозы), животными (из глюкозы), за

исключением человека и приматов и

некоторых других животных, которые

получают аскорбиновую кислоту с пищей.

Биологическая роль аскорбиновой кислоты

связана с участием в окислительно-восстановительных

процессах клеточного дыхания.

Влияет на различные функции организма: проницаемость капилляров, рост и развитие костной ткани, повышает иммунобиологическую сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям, стимулирует продукцию гормонов надпочечников, способствует регенерации. Отсутствие аскорбиновой кислоты в пище человека понижает сопротивляемость к заболеваниям, вызывает цингу, или скорбут (язва во рту).

Суточная потребность в аскорбиновой кислоте составляет 60 мг — величина, не характерная для витаминов

Общие пути катаболизма. Окислительное декарбоксилирование альфа-кетоглутарата

- общие пути катаболизма - единые пути катаболизма для различных классов веществ, являющиеся продолжением специфических путей. С общими путями катаболизма, в основном, связаны главные биоэнергетические процессы, сопряженные с высвобождением и накоплением энергии в клетке.

Химизм и биологическое значение процесса резервирования гликогена

Механизм синтеза жиров в жировой ткани

В жировой ткани для синтеза жиров

используются в основном жирные кислоты,

освободившиеся при гидролизе жиров ХМ

и ЛПОНП (рис. 8-22). Жирные кислоты поступают

в адипоциты, превращаются в производные

КоА и взаимодействуют с глицерол-3-фосфатом,

образуя сначала лизофосфатидную кислоту,

а затем фосфатидную. Фосфатидная кислота

после дефосфорилирования превращается

в диацилглицерол, который ацилируется

с образованием триацилглицерола.

жировой ткани для синтеза жиров

используются в основном жирные кислоты,

освободившиеся при гидролизе жиров ХМ

и ЛПОНП (рис. 8-22). Жирные кислоты поступают

в адипоциты, превращаются в производные

КоА и взаимодействуют с глицерол-3-фосфатом,

образуя сначала лизофосфатидную кислоту,

а затем фосфатидную. Фосфатидная кислота

после дефосфорилирования превращается

в диацилглицерол, который ацилируется

с образованием триацилглицерола.

Кроме жирных кислот, поступающих в адипоциты из крови, в этих клетках идёт и синтез жирных кислот из продуктов распада глюкозы. В адипоцитах для обеспечения реакций синтеза жира распад глюкозы идёт по двум путям: гликолиз, обеспечивающий образование глицерол-3-фосфата и ацетил-КоА, и пентозофосфатный путь, окислительные реакции которого обеспечивают образование NADPH, служащего донором водорода в реакциях синтеза жирных кислот.

Молекулы жиров в адипоцитах объединяются в крупные жировые капли, не содержащие воды, и поэтому являются наиболее компактной формой хранения топливных молекул. Подсчитано, что, если бы энергия, запасаемая в жирах, хранилась в форме сильно гидратированных молекул гликогена, то масса тела человека увеличилась бы на 14-15 кг.

392

Билет38