- •1. Свойства электрических зарядов

- •2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля

- •3. Принцип суперпозиции электрических полей

- •4. А существует ли электрическое поле?

- •5. Силовые линии электрического поля

- •6. Поток вектора напряженности электрического поля Теорема Гаусса

- •7. Работа электрических сил при переносе заряда

- •8. Разность потенциалов. Потенциал электрического поля

- •9. Связь между напряженностью электрического поля

- •10. Потенциалы некоторых систем зарядов

- •11. Энергия системы зарядов

- •12. Проводники в электрическом поле

- •13. Электрическая емкость

- •14. Энергия заряженного конденсатора

- •15. Энергия электрического поля

- •16. Электрический диполь

- •17. Диэлектрики

- •18. Пьезоэлектрический эффект.

- •19. Сегнетоэлектрики

- •2.Электрический ток

- •3.Магнитное взаимодействие токов

- •1.Индукция магнитного поля

- •2.Закон Био-Савара_Лапласа

- •3.Закон Ампера.

- •4. Магнитное поле движущегося заряда.

- •5. Сила Лоренца

- •6. Ускорители заряженных частиц

- •7. Контур с током в магнитном поле.

- •9.Магнитный поток.

- •10.Магнитное поле в веществе.

- •11. Магнетики.

- •1. Явление электромагнитной индукции

- •2. Энергия магнитного поля.

- •5. Электронная теория электропроводности

- •1.Природа носителей заряда в металлах.

- •2. Сверхпроводимость.

- •3. Электрический ток в газах.

- •4.Электрический ток в электролитах.

- •5.Термоэлектрические явления.

- •6.Термоэлектронная эмиссия.

- •8. Эффект Холла.

- •9. Полупроводниковые приборы.

- •1.Электромагнитные колебания.

- •2. Переменный электрический ток.

- •7. Электромагнитное поле

- •2. Электромагнитные волны.

- •8. Персоналии

2. Энергия магнитного поля.

Магнитное

поле обладает энергией. Подсчитать эту

энергию можно из следующих соображений.

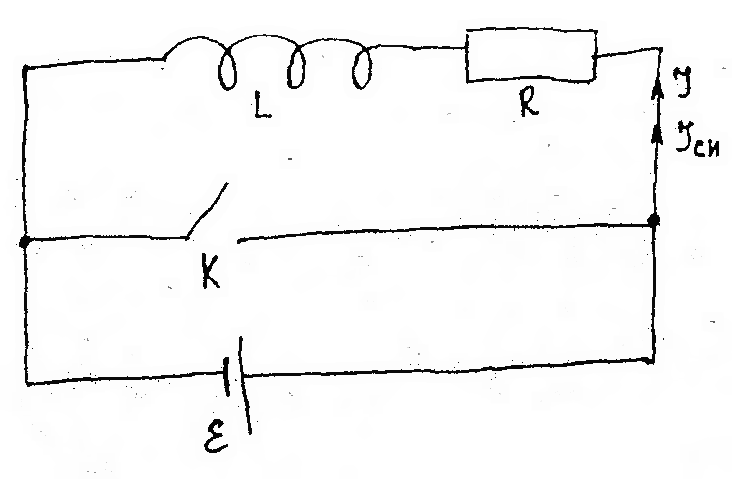

Рассмотрим электрическую цепь,

изображенную на (рис.). Пока ключ К

разомкнут, через резистор и катушку

индуктивности протекает ток I,

создаваемый источником эдс

![]() .

В момент замыкания ключа уменьшающийся

ток, протекающий через катушку

индуктивности, вызывает в ней появление

тока самоиндукции Iси,

который по правилу Ленца, поддерживает

уменьшающийся ток I.

Так как источник тока уже отключен,

то энергию ток Iси

может получать только от магнитного

поля. За счет убыли энергии магнитного

поля ток Iси

нагревает резистор теплом Джоуля –

Ленца. Все тепло, выделившееся на

резисторе R,

получено за счет убыли энергии магнитного

поля катушки индуктивности.

.

В момент замыкания ключа уменьшающийся

ток, протекающий через катушку

индуктивности, вызывает в ней появление

тока самоиндукции Iси,

который по правилу Ленца, поддерживает

уменьшающийся ток I.

Так как источник тока уже отключен,

то энергию ток Iси

может получать только от магнитного

поля. За счет убыли энергии магнитного

поля ток Iси

нагревает резистор теплом Джоуля –

Ленца. Все тепло, выделившееся на

резисторе R,

получено за счет убыли энергии магнитного

поля катушки индуктивности.

Рис.

Таким

образом,

![]() .

Энергия магнитного поля катушки прямо

пропорциональна ее индуктивности и

квадрату силы протекающего по ней тока.

Энергию поля принято характеризовать

объемной плотностью энергии

.

Энергия магнитного поля катушки прямо

пропорциональна ее индуктивности и

квадрату силы протекающего по ней тока.

Энергию поля принято характеризовать

объемной плотностью энергии

![]() ,

т. е. энергией единицы объема поля. Для

магнитного поля

,

т. е. энергией единицы объема поля. Для

магнитного поля

![]() ,

где В – индукция, а Н – напряженность

магнитного поля.

,

где В – индукция, а Н – напряженность

магнитного поля.

5. Электронная теория электропроводности

1.Природа носителей заряда в металлах.

Носителями заряда в металлах являются электроны, слабо связанные с ионами кристаллической решетки металлов, – свободные электроны. На основе этого представления создана классическая электронная теория электропроводности металлов (П.Друде, Х.Лоренц), а впоследствии зонная теория электропроводности (Ф.Блох, Л.Брюллюэн). Для выяснения природы носителей были предприняты многие эксперименты. К.Рикке выяснил роль ионов в процессе электропроводности. В течение года электрический ток пропускался через три последовательно соединенных цилиндра, изготовленных из различных металлов. Перенос вещества (изменение массы цилиндров, проникновение ионов одного металла в другой) не был обнаружен. Это свидетельствовало о том, что ионы в переносе заряда не участвуют. Единственными частицами, переносящими заряд, могли быть электроны, открытые Д.Томсоном. Для проверки этого предположения рядом физиков была предложена идея экспериментов с использованием инерции носителей. Металл должен быть разогнан до некоторой скорости, а затем резко остановлен. При этом носители заряда по инерции должны были продолжать двигаться и во внешней цепи проходил электрический ток, совпадающий по направлению со скоростью носителей при их положительном заряде и направленный против скорости – при отрицательном. Эксперименты, базирующиеся на этой идее, были осуществлены российскими физиками С.Л.Мандельштамом и Н.Д. Папалекси, американским физиком Р.Толменом и английским Б.Стюартом, Результаты всех опытов свидетельствовали об отрицательном знаке носителей. В опытах Р.Томсона и Б.Стюарта кроме направления тока был измерен проходящий во внешней цепи в процессе торможения заряд, что позволило вычислить удельный заряд носителей. Для всех металлов результаты оказались практически одинаковыми. Определенный в этих опытах удельный заряд носителей оказался очень близок к удельному заряду свободного электрона, определенному незадолго до этого Д.Томсоном. Это окончательно убедило физиков в том, что носителями заряда в металлах являются электроны.

Классическая электронная теория электропроводности металлов считает, что при образовании кристаллической решетки металла валентные, слабо связанные с ядрами электроны отрываются от атомов и могут перемещаться по объему металла. В узлах кристаллической решетки располагаются ионы металла, а свободные электроны хаотично движутся между ними, образуя своеобразный электронный газ, который теория считает похожим по свойствам на одноатомный идеальный газ. Электроны сталкиваются с ионами, образуется термодинамическое равновесие. При наложении внешнего электрического поля в металле кроме хаотического теплового движения электронов возникает их упорядоченное движение – электрический ток. Разогнанные полем электроны сталкиваются с ионами кристаллической решетки. За счет этих столкновений возникает электрическое сопротивление металлов. Отданная электронами ионам в процессах столкновений энергия идет на нагревание вещества. Классическая электронная теория хорошо объясняет выполнение для металлов законов Ома и Джоуля-Ленца, связь между электропроводностью и теплопроводностью металлов, на качественном уровне объясняет температурную зависимость сопротивления металлов. Вместе с тем при объяснении некоторых явлений классическая электронная теория испытывает трудности: она завышает длину свободного пробега электрона, проходимого им без столкновений с ионами, дает существенно завышенную оценку вклада электронного газа в теплоемкость металла (парадокс теплоемкостей).

Это и ряд других обстоятельств вынудили физиков отказаться от многих классических представлений и прибегнуть к квантовомеханическим представлениям. На этой основе была создана первая квантовомеханическая модель электропроводности твердых тел, получившая название зонной теории электропроводности. В рамках этой теории многоэлектронная задача движения и взаимодействия с решеткой сводится к задаче о движении одного электрона во внешнем периодическом поле – поле всех ядер и электронов. Зонная теория успешно справилась с задачей классификации твердых тел на диэлектрики, проводники и металлы. Решила многие задачи, с которыми не справилась классическая теория. Вместе с тем эта теория, как и классическая электронная теория, не учитывает взаимодействия электронов между собой, что, естественно, не позволяет теории объяснить эффекты, базирующиеся на взаимодействии электронов. В частности, зонная теория не объясняет явления сверхпроводимости, при котором перенос зарядов осуществляется не одиночными электронами, а так называемыми спаренными куперовскими электронами.