- •1. Свойства электрических зарядов

- •2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля

- •3. Принцип суперпозиции электрических полей

- •4. А существует ли электрическое поле?

- •5. Силовые линии электрического поля

- •6. Поток вектора напряженности электрического поля Теорема Гаусса

- •7. Работа электрических сил при переносе заряда

- •8. Разность потенциалов. Потенциал электрического поля

- •9. Связь между напряженностью электрического поля

- •10. Потенциалы некоторых систем зарядов

- •11. Энергия системы зарядов

- •12. Проводники в электрическом поле

- •13. Электрическая емкость

- •14. Энергия заряженного конденсатора

- •15. Энергия электрического поля

- •16. Электрический диполь

- •17. Диэлектрики

- •18. Пьезоэлектрический эффект.

- •19. Сегнетоэлектрики

- •2.Электрический ток

- •3.Магнитное взаимодействие токов

- •1.Индукция магнитного поля

- •2.Закон Био-Савара_Лапласа

- •3.Закон Ампера.

- •4. Магнитное поле движущегося заряда.

- •5. Сила Лоренца

- •6. Ускорители заряженных частиц

- •7. Контур с током в магнитном поле.

- •9.Магнитный поток.

- •10.Магнитное поле в веществе.

- •11. Магнетики.

- •1. Явление электромагнитной индукции

- •2. Энергия магнитного поля.

- •5. Электронная теория электропроводности

- •1.Природа носителей заряда в металлах.

- •2. Сверхпроводимость.

- •3. Электрический ток в газах.

- •4.Электрический ток в электролитах.

- •5.Термоэлектрические явления.

- •6.Термоэлектронная эмиссия.

- •8. Эффект Холла.

- •9. Полупроводниковые приборы.

- •1.Электромагнитные колебания.

- •2. Переменный электрический ток.

- •7. Электромагнитное поле

- •2. Электромагнитные волны.

- •8. Персоналии

11. Магнетики.

Опыт показывает, что все вещества в магнитном поле намагничиваются, т.е. становятся источниками магнитного поля. Результирующее магнитное поле в веществе является суммой полей, создаваемых электрическим током и намагниченной средой. Все вещества, способные намагничиваться, называются магнетиками.

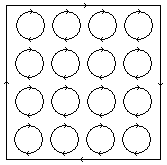

Гипотеза о причинах намагничивания веществ была выдвинута в XIX веке Ампером. По Амперу, во всех веществах существуют мельчайшие электрические токи, замыкающиеся в пределах каждого атома. Их называют молекулярными токами. Если магнетик не намагничен, он не создает магнитного поля, молекулярные токи ориентированы в нем беспорядочно, их примерное действие равно нулю. При намагниченности в ориентацию молекулярных токов вносится упорядоченность, молекулярные токи ориентируются внешним магнитным полем. На рис.49 изображено упорядоченное расположение молекулярных токов.

|

Внутри объема в каждой точке магнетика соседние молекулярные токи компенсируют друг друга, нескомпенсированными остаются лишь токи, обтекающие магнетик по поверхности. Наличие этого тока и приводит к возникновению дополнительного магнитного поля, создаваемого веществом. Количественно намагни- |

|

чивание магнетиков принято характеризовать величиной, называемой вектором намагниченности I. Вектор намагниченности, по определению, равен магнитному моменту единицы объема вещества:

.

.

Для

большинства магнетиков вектор

намагниченности пропорционален

напряженности магнитного поля, в которое

магнетик помещен:

![]() .

Коэффициент пропорциональности

является индивидуальной характеристикой

магнетика и носит название его магнитной

восприимчивости. Наряду с магнитной

восприимчивостью принято характеризовать

магнетики величиной, называемой их

магнитной проницаемостью

.

Коэффициент пропорциональности

является индивидуальной характеристикой

магнетика и носит название его магнитной

восприимчивости. Наряду с магнитной

восприимчивостью принято характеризовать

магнетики величиной, называемой их

магнитной проницаемостью

![]() .

По величинам

и

классифицируют магнетики. Вещества с

.

По величинам

и

классифицируют магнетики. Вещества с

![]() называют диамагнетиками, вещества с

называют диамагнетиками, вещества с

![]() – парамагнетиками, а вещества с

– парамагнетиками, а вещества с

![]() – ферромагнетиками. Отрицательное

значение

в диамагнетиках означает, что в этих

веществах вектор намагниченности

направлен против намагничивающего

поля. При помещении диамагнетика в

неоднородное магнитное поле он

выталкивается в область более слабых

полей. Образцы пара- и ферромагнетиков

втягиваются в более сильное магнитное

поле.

– ферромагнетиками. Отрицательное

значение

в диамагнетиках означает, что в этих

веществах вектор намагниченности

направлен против намагничивающего

поля. При помещении диамагнетика в

неоднородное магнитное поле он

выталкивается в область более слабых

полей. Образцы пара- и ферромагнетиков

втягиваются в более сильное магнитное

поле.

Природа

молекулярных токов стала понятной после

выяснения строения атомов. Вращающийся

по орбите в своем атоме электрон и

создает ток, который Ампером был назван

молекулярным. Такой электрон обладает

совокупностью магнитных и механических

свойств. Поскольку электрон, вращающийся

по орбите, может быть уподоблен круговому

току, он обладает магнитным моментом

![]() за счет вращения он обладает механическим

моментом (моментом импульса) L.

Эти моменты получили название

орбитальных моментов. Из-за отрицательности

заряда электрона его магнитный момент

и момент импульса направлены в

противоположные стороны. Для характеристики

взаимосвязи электрических и магнитных

свойств электрона вводят величину,

называемую гиромагнитным отношением

Г, которая представляет из себя отношение

моментов электрона

за счет вращения он обладает механическим

моментом (моментом импульса) L.

Эти моменты получили название

орбитальных моментов. Из-за отрицательности

заряда электрона его магнитный момент

и момент импульса направлены в

противоположные стороны. Для характеристики

взаимосвязи электрических и магнитных

свойств электрона вводят величину,

называемую гиромагнитным отношением

Г, которая представляет из себя отношение

моментов электрона

![]() .

Для орбитальных моментов

.

Для орбитальных моментов

![]() ,

где е – заряд электрона, а m

– его масса. Взаимосвязь магнитных и

механических свойств электрона была

обнаружена экспериментально в

гиромагнитных (магнитомеханических)

явлениях. Одно из этих явлений (явление

Эйнштейна и де Хааса) заключается в том,

что если намагнитить стержень из

магнетика, то орбитальные магнитные

моменты электронов установятся по

направлению магнитного поля, а

механические моменты - против поля. В

результате стержень начнет вращаться.

,

где е – заряд электрона, а m

– его масса. Взаимосвязь магнитных и

механических свойств электрона была

обнаружена экспериментально в

гиромагнитных (магнитомеханических)

явлениях. Одно из этих явлений (явление

Эйнштейна и де Хааса) заключается в том,

что если намагнитить стержень из

магнетика, то орбитальные магнитные

моменты электронов установятся по

направлению магнитного поля, а

механические моменты - против поля. В

результате стержень начнет вращаться.

Второе гиромагнитное явление (явление Барнетта) обратно первому – быстро вращающийся стержень из магнетика намагничивается. Гиромагнитные явления позволили экспериментально определить величину гиромагнитного отношения. Для ферромагнетиков результат оказался больше ожидаемого в два раза. Объяснить такой результат вначале пытались, рассматривая электрон как заряженный шарик, вращающийся вокруг своей оси. Соответствующие моменты получили название спиновых (to spin – вращаться). Вскоре однако обнаружилось, что представление о вращающемся электроне приводит к некоторым противоречиям, и от него пришлось отказаться. В настоящее время физики считают, что наряду с орбитальными моментами электрон имеет собственный механический момент и связанный с ним собственный магнитный момент, которые являются «врожденными», неотъемлемыми свойствами электрона, как его масса и заряд.

Электрон помимо орбитальных и собственных моментов может обладать еще одной парой моментов, которые получили название индуцированных, или наведенных. Причиной возникновения этих-моментов является действие внешнего магнитного поля на вращающийся по орбите электрон. Сила Лоренца приводит к прецессии электронной орбиты, что и вызывает появление этой пары моментов.

Наличие трех пар моментов электрона в веществе и приводит к описанному многообразию свойств магнетиков. Парамагнитные свойства веществ связаны с орбитальными моментами электронов. Внешнее магнитное поле стремится установить магнитные моменты электронов вдоль поля, тепловое движение стремится разбросать их по всем направлениям. В результате устанавливается ориентация магнитных моментов вдоль поля тем большая, чем больше внешнее поле, и тем меньшая, чем выше температура. Наведенные моменты присущи всем веществам, но диамагнетиками являются лишь те вещества, у которых векторная сумма орбитальных и собственных моментов электронов атомов равна нулю и нескомпенсированными остаются лишь наведенные моменты.

Ферромагнетики (названы по наиболее распространенному представителю – железу), образуют особый класс магнетиков, которые способны обладать намагниченностью даже в отсутствии внешнего магнитного поля. К числу ферромагнетиков относятся железо, никель, кобальт, некоторые лантаноиды и др. В ферромагнетиках магнитные поля могут превосходить намагничивающие поля в огромное число раз. Теория ферромагнетизма создана в 1928 г. Я.И. Френкелем и В. Гейзенбергом. Ответственными за магнитные свойства ферромагнетиков являются собственные магнитные моменты электронов. В определенных условиях в кристаллах могут возникать силы, которые заставляют магнитные моменты электронов выстраиваться параллельно друг другу. В результате возникают области спонтанного (самопроизвольного) намагничивания, которые называют ферромагнитными доменами. Образец ферромагнетика, как правило, разбивается на множество таких доменов. В соседних доменах направления магнитных моментов различны. Размеры доменов порядка 106 – 105 м. Наличие доменов приводит к нелинейной зависимости поля внутри магнетика от внешнего поля. Эта зависимость называется петлей ферромагнитного гистерезиса. Побывавший во внешнем магнитном поле ферромагнетик после снятия этого магнитного поля обладает остаточной намагниченностью, что позволяет использовать его в качестве постоянного магнита. Для размагничивания ферромагнетика его надо поместить в поле противоположного направления, величину которого, необходимую для размагничивания, называют коэрцитивной силой.

Ферромагнитные свойства веществ исчезают при температурах, индивидуальных для каждого магнетика и называемых ферромагнитной температурой Кюри. При этой температуре происходит разрушение доменов. При охлаждении ниже температуры Кюри ферромагнитные свойства веществ восстанавливаются.

|

|

|

|

4.ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ