- •Первичная кора

- •Эндодерма

- •34.Оптические свойства древесины

- •35. Влажность

- •36,(38). Гигроскопичность

- •37. Связанная и свободная вода

- •1. Метод определения влажности древесины для приведения показателей испытаний к показателям при стандартной влажности

- •(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

- •2. Метод определения влажности древесины

- •41.Усушка

- •42.Разбухание

- •43((((Трещины)))

43((((Трещины)))

Трещины

Этот порок представляет собой более или менее протяженные продольные разрывы древесины, образующиеся под действием внутренних напряжений, которые достигают предела прочности древесины при растяжении поперек волокон. Различают метиковые, отлупные и морозные трещины, появляющиеся в растущем дереве, и трещины усушки, возникающие в срубленной древесине.

Метиковые трещины представляют собой одну или несколько внутренних радиальных трещин в стволах растущих деревьев всех пород. Чаще всего такого вида трещины встречаются в перестойных древостоях. Трещина начинается от комля, идет вверх по стволу и иногда доходит до кроны; таким образом, протяженность ее по стволу достигает 10 м и более. В круглых лесоматериалах метиковые трещины наблюдаются только на торцах (лучше на комлевых), так как, начинаясь от сердцевины, они до коры не доходят и на боковой поверхности не видны. В пиломатериалах они обнаруживаются как на торцах, так и на боковых поверхностях. В зависимости от расположения в круглых сортиментах различают простые и сложные метиковые трещины.

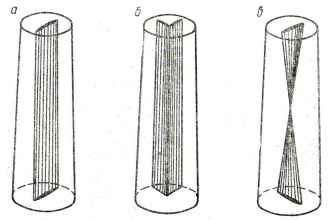

Рис. 80. Схема расположения метиковых трещин в круглых лесоматериалах: а — простая метиковая трещина; б и в — сложные метиковые трещины.

Простой называется такая метиковая трещина (или две трещины, направленные по одному диаметру торца), которая расположена в одной плоскости по длине сортимента (рис. 80, а), сложной — две или несколько трещин, направленных на торце под углом друг к другу, а также одна или две трещины, направленные по одному диаметру, но располагающиеся по длине сортимента не в одной плоскости (рис. 80, б, в). Последняя разновидность метиковой трещины наблюдается при спиральном расположении волокон (наклон волокон, см. ниже).

Метиковые трещины, скорее всего, возникают в растущем дереве, однако существует мнение, что трещины образуются при валке дерева от ударов о землю. По наблюдениям, проведенным на шпалах, подвергавшихся специальной распиловке, метиковые трещины представляют собой не сплошные по длине шпалы, а прерывистые разрывы, разделенные перемычками цельной древесины и имеющие различную протяженность и ширину на поперечных разрезах.

Рис. 81. Отлупная трещина в дубовом брусе.

Отлупные трещины представляют собой отслоения (по годичному слою) древесины внутри стволов растущих деревьев всех пород. Эти трещины имеют некоторую протяженность по высоте ствола; снаружи ствола они не видны. Отлуп на торцах круглых лесоматериалов можно обнаружить в виде дугообразных (не заполненных смолой) или кольцевых трещин, на торцах пиломатериалов в виде трещин-луночек, а на боковых поверхностях в виде продольных трещин или желобчатых углублений (рис. 81). До сих пор причина появления отлупных трещин точно не установлена. Наблюдения показывают, что эти трещины образуются в местах резкого перехода мелкослойной древесины в крупнослойную. Такого рода изменения в строении древесины возникают в результате светового прироста при сильных прореживаниях древостоев или при вырубке первого яруса в сплошных древостоях.

Морозные трещины представляют собой наружные продольные разрывы древесины стволов растущих деревьев лиственных (реже хвойных) пород. Распространяются они в глубь ствола по радиальным направлениям (рис. 82). Морозные трещины образуются при резком снижении температуры зимой. Подобного вида трещины возникают также от удара молний.

На поверхности ствола они наблюдаются в виде длинной открытой трещины с валиками или гребнями разросшейся древесины и коры по краям. Иногда трещины не сопровождаются такими вздутиями. В круглых лесоматериалах морозные трещины хорошо заметны на боковой поверхности и торцах; снаружи они имеют наибольшую ширину, уходя в глубь древесины (часто до сердцевины), постепенно суживаются. В пиломатериалах они обнаруживаются в виде длинных радиальных трещин с уширенными около них годичными слоями. Стенки трещин — темные или засмоленные (у хвойных пород).

Рис. 82. Морозная трещина в кряже черной ольхи.

Трещины усушки возникают в лесоматериалах под действием внутренних напряжений при сушке. Они распространяются от боковой поверхности в глубь сортимента по радиальным направлениям. От метиковых и морозных трещин эти трещины отличаются меньшим протяжением по длине сортимента (обычно не более 1 м) и меньшей глубиной. Трещины могут появляться на торцовых поверхностях круглых сортиментов и пиломатериалов из-за неравномерности просыхания их по длине. В конечной стадии сушки пиломатериалов крупного сечения (чаще лиственных пород) иногда появляются внутренние трещины (свищи), которые обнаруживаются при раскрое. В зависимости от расположения в сортименте трещины делятся на торцовые, боковые и кромочные. Торцовые трещины расположены на торцах и на боковые (пластевые) стороны сортимента не выходят.

Боковые трещины расположены на боковых (пластевых) сторонах сортимента и могут выходить на торцы, кромочные — на кромках пиломатериалов и могут выходить на торцы. Кроме того, в пиломатериалах различают односторонние и сквозные трещины. Односторонними называются трещины, выходящие на одну боковую сторону (пласть или кромку) сортимента, сквозными — трещины, выходящие на две боковые стороны или на два торца сортимента. К ним же относятся отлупные трещины, выходящие в двух местах на одну сторону сортимента (могут образовать желобок).

Трещины измеряются по глубине сортимента в миллиметрах и длине в сантиметрах или соответственно в долях толщины и длины сортимента. Для измерения глубины используется тонкий стальной щуп. Метиковые, отлупные и морозные трещины в круглых лесоматериалах измеряются по наименьшей толщине сердцовой доски, в которую они могут быть вписаны (у пиловочных бревен) или в долях диаметра торца; учитывается выход трещин на второй торец. В пиломатериалах торцовые трещины измеряются по протяженности на торце в миллиметрах или в долях той стороны сортимента, на которой их проекция больше.

Трещины нарушают целостность древесины и в связи с этим снижают показатели ее механических свойств. Однако степень влияния трещин на механические свойства существенным образом зависит от относительных размеров и характера трещин, их направления по отношению к действующим усилиям и вида нагрузок. Наименьшее снижение прочности из-за трещин наблюдается при сжатии вдоль или поперек волокон (сквозная трещина при сжатии вдоль волокон может снизить сопротивление на 5 — 10%), наибольшее — при растяжении поперек волокон, если трещина расположена в плоскости, перпендикулярной действующему усилию, а также при скалывании, если трещина совпадает с плоскостью скалывания. При изгибе наибольшее отрицательное влияние оказывает трещина, расположенная в нейтральной зоне, если она находится в плоскости, перпендикулярной изгибающему усилию; наименьшее влияние — трещина, расположенная в плоскости, совпадающей с направлением действующего усилия. В первом случае величина снижения прочности оказывается пропорциональной уменьшению площади, работающей на скалывание под действием максимальных касательных напряжений (в нейтральной зоне). Трещины не оказывают влияния на модуль упругости при растяжении в сжатии вдоль волокон, но сильно снижают модуль упругости при статическом изгибе в том случае, если плоскость трещины перпендикулярна изгибающему усилию. В некоторых сортиментах ограничения в допуске трещин объясняются не только снижением механической прочности, но и тем, что трещины способствуют проникновению влаги и спор грибов в глубь сортимента.

44.плотность ((+45)

Плотность древесины.

Плотность материала характеризуется отношением массы тела к объему, поэтому плотность древесины должна представлять собой именно объемную массу, а не объемный вес (как это до сих пор встречается в справочной и учебной литературе). Дело в том, что значение «веса» не может быть постоянным для разных географических точек Земли (зависит от ускорения свободного падения). Следовательно, принципиально неправильно характеризовать свойство древесины переменным показателем.Плотность (раньше применялся термин «удельный вес») древесинного вещества, которое образует оболочки клеток, мало зависит от породы; это объясняется практически одинаковым химическим составом древесины различных пород. Относительная плотность древесинного вещества представляет собой безразмерную величину, равную отношению плотности рд совокупности веществ, слагающих клеточную оболочку, к плотности воды при 3,98° С:

![]() Имеются

различные способы определения величины

d. Например, этот показатель можно

установить путем погружения очень

тонких (микротомных) срезов древесины

в раствор азотнокислого кальция разной

концентрации; плотность раствора, в

котором срезы останутся во взвешенном

состоянии, будет равна плотности

древесинного вещества. В зависимости

от способа определения значения d

несколько различаются. По данным

различных авторов, d находится в пределах

1,499—1,564 и в среднем принимается равной

1,54. Плотность древесины определяется

по формуле:

Имеются

различные способы определения величины

d. Например, этот показатель можно

установить путем погружения очень

тонких (микротомных) срезов древесины

в раствор азотнокислого кальция разной

концентрации; плотность раствора, в

котором срезы останутся во взвешенном

состоянии, будет равна плотности

древесинного вещества. В зависимости

от способа определения значения d

несколько различаются. По данным

различных авторов, d находится в пределах

1,499—1,564 и в среднем принимается равной

1,54. Плотность древесины определяется

по формуле:![]()

где pw — плотность древесины при данной влажности W, кг/см3; mw — масса образца древесины при влажности W, кг; Vw — объем древесины при влажности W, м3.

Для экспериментального определения плотности древесины используют образцы в виде прямоугольной призмы основанием 20X20 мм и высотой (вдоль волокон) 30 мм. Массу образца можно установить единственным методом — взвешиванием на рычажных весах. Взвешивание проводится на весах с точностью до 0,001 г. Объем образца может быть определен двумя способами: по трем линейным измерениям (ширине, толщине и высоте) и специальным прибором — объемомером. Кроме того, необходимо установить влажность образца в момент испытаний и иногда коэффициент объемного разбухания. Для этого приходится образец доводить в сушильном шкафу до абсолютно сухого состояния и измерять его массу (иногда объем).

Для определения объема по первому методу ширину и толщину образца измеряют посередине высоты, а высоту — между центрами оснований. Измерение проводят каким-либо мерительным инструментом (микрометром, штангенциркулем, прибором с индикаторами часового типа и т. д.) с точностью до 0,01 мм. Объем образца равняется произведению полученных трех величин и выражается в долях кубического метра. Вполне очевидно, что точность определения объема образца по описанному способу зависит от тщательности изготовления образца и может снижаться, если образец по форме отличается от прямоугольного параллелепипеда. При использовании объемомера образец может иметь любую форму, так как прибор основан на измерении объема несмачивающей древесины жидкости после погружения в нее образца. Объем образца вычисляется с точностью 0,01 см3 по формуле:

![]()

где п — цена одного деления круговой шкалы на обойме.

Подставив найденные значения mw и Vw в формулу, плотность вычисляют с точностью до 1 кг/м3. Плотность существенно зависит от влажности древесины. В справочной литературе обычно приводятся данные о плотности древесины при влажности 15% (p15). Иногда в расчетах участвуют значения плотности древесины в абсолютно сухом состоянии. Часто приходится оперировать данными о плотности и при других значениях влажности. Указанные показатели можно определить непосредственно экспериментальным путем по массе и объему образца, соответствующей заданной влажности.

Однако часто бывает достаточно определить плотность при любой влажности ниже или выше предела гигроскопичности, а затем, используя пересчетные формулы, получить сначала значение р15, а затем искомую величину плотности при заданной влажности. Если в момент испытаний влажность образца находилась в диапазоне от нуля до предела гигроскопичности (т. е. до 30%) по любому найденному значению плотности можно вычислить плотность при влажности 15% по формуле:

![]()

где p15 — плотность древесины при влажности 15%; pw — плотность древесины в момент испытаний; W — влажность образца, изменяющаяся в диапазоне от 0 до 30%; Кр.об — коэффициент объемного разбухания, %. Принимая в среднем для древесины белой акации, березы, бука, граба и лиственницы Kр.0б , равным 0,6, получим из формулы следующее выражение:

![]()

Для остальных пород при Кр.об, равном 0,5, плотность р15 можно вычислить но формуле:

![]()

Формулы используются в том случае, если в процессе испытаний не определяется точного фактического значения коэффициента разбухания. Если влажность древесины в момент испытаний составляет более 30%, для пересчета найденной плотности к p15 используют следующие формулы: для древесины белой акации, березы, бука, граба и лиственницы:

![]()

для древесины остальных пород:

![]()

Для многих расчетов очень удобно иметь характеристику плотности древесины, не зависящую от ее влажности,— условную плотность древесины. Условная плотность древесины определяется по формуле:

![]()

где mо — масса образца древесины в абсолютно сухом состоянии, кг; Vmax — объем образца при влажности выше предела гигроскопичности, м3.

Экспериментальным путем условную плотность древесины определяют на образцах (20X20X30 мм), выпиленных из предварительно выдержанных в воде (до приобретения максимального объема) заготовок. Измеряют длину, ширину и толщину каждого образца и на основании этих данных определяют Vmax. Затем образцы сушат и устанавливают массу в абсолютно сухом состоянии— mо. Подставив найденные значения в формулу, вычисляют русл с точностью до 1 кг/м3. Величина условной плотности очень близка к величине плотности древесины в абсолютно сухом состоянии. Соотношение между этими показателями выражается формулой:

![]()

где У — полная усушка. Условную плотность древесины белой акации, березы, бука, граба и лиственницы можно вычислить также, если известно значение p15 по формуле:

![]()

Условную плотность остальных пород — по формуле:

![]()

Величина плотности древесины различных пород изменяется в очень широких пределах: среди наших пород древесину с очень малой плотностью имеет пихта сибирская (380), ива белая (420) и др., а наиболее плотную — самшит (970), береза железная (980), саксаул (1050) и ядро фисташки (1110). По плотности древесины при 15% -ной влажности все наши породы можно разделить на три группы:

породы малой плотности (плотность 550 и менее); к этой группе из хвойных пород относятся сосна, ель (все виды), пихта (все виды), кедр (все виды), можжевельник обыкновенный, из лиственных — тополь (все виды), липа (все виды), ива (все виды), осина, ольха черная и белая, каштан посевной, орех белый, серый и маньчжурский, бархат амурский;

породы средней плотности (плотность 560—750); в эту группу входят из хвойных пород лиственница (все виды) тисс, из лиственных — береза бородавчатая, пушистая, желтая и черная, бук восточный и европейский, вяз, груша, дуб летний, восточный, болотный, монгольский, ильм, карагач, клен (все виды) , лещина, орех грецкий, платан, рябина, хурма, яблоня, ясень обыкновенный и маньчжурский;

породы высокой плотности (плотность 760 и выше): акация белая и песчаная, береза железная, гледичия каспийская, глоговина, гикори белый, граб, дзельква, дуб каштанолистный и араксинский, железное дерево, земляничное дерево, кизил, маклюра, саксаул белый, самшит, фисташка и хмелеграб.

Среди иноземных пород есть как с очень малой (например, бальза из тропической зоны Южной Америки, 100—130), так и с очень высокой плотностью (например, бакаут с плотностью 1350). Средние значения плотности p15 и русл для наиболее распространенных пород приведены в табл. 19.

Таблица 19. Средние значения плотности р15 и русл.

Порода |

Плотность p15кг/м3 |

Условная плотность Русл кг/м3 |

Порода |

Плотность p15кг/м3 |

Условная Руслкг/м3 |

Лиственница |

670 |

520 |

Клен |

700 |

550 |

Сосна обыкновенная |

510 |

400 |

Ясень обыкновенный |

690 |

550 |

Ель |

450 |

360 |

Бук |

680 |

530 |

Кедр (сосна кедровая) |

440 |

350 |

Вяз Береза |

660 640 |

520 500 |

Пихта сибирская |

380 |

300 |

Орех грецкий |

600 |

470 |

Граб |

810 |

630 |

Ольха |

530 |

420 |

Акация белая |

810 |

630 |

Осина |

500 |

400 |

Груша |

720 |

570 |

Липа |

500 |

400 |

Дуб |

700 |

550 |

Тополь |

460 |

360 |

Есть более подробные таблицы плотности древесины с указанием вида древесной породы и района ее произрастания. Приводимые в них данные представляют собой средние показатели, вычисленные по сильно изменчивым величинам.

Иногда необходимо определить пористость древесины, характеризующую объем внутренних пустот (полостей клеток, межклеточных пространств), выраженный в процентах от объема древесины в абсолютно сухом состоянии. Зная относительную плотность древесинного вещества (1,54) и плотность древесины в абсолютно сухом состоянии ро, можно подсчитать величину пористости П по формуле:

![]()

С увеличением плотности от 300 до 800 кг/м3 пористость снижается от 81 до 55%.