- •1.Основные понятия метрологии. Измерения, истинное значение величины, абсолютная и относительные погрешности. Проблемы метрологии. Методы измерений.

- •2.Классификация погрешностей. Математические модели погрешностей.

- •3.Законы распределения случайных величин, при оценке погрешностей.

- •4.Математическая модель случайной погрешности. Числовые характеристики погрешности.

- •5.Определение случайной погрешности при известной функции распределения и ее параметров.

- •6.Определение доверительного интервала и доверительной вероятности по статистическим данным при интервальной оценке погрешности.

- •7.Модель систематической погрешности. Не исключенные систематические погрешности. Пример.

- •8.Метрологические характеристики. Нормированные метрологические характеристики.

- •9.Индивидуальные и типовые метрологические характеристики.

- •10.Нормирование инструментальной погрешности пределом допустимой погрешности. Достоинства и недостатки. Пример.

- •11.Расчет инструментальной погрешности в рабочих условиях. Пример.

- •12.Однократные измерения. Порядок проведения.

- •13.Расчет погрешности измерений с учетом методической погрешности.

- •14.Многократные измерения. Порядок выполнения многократных измерений с равноточными значениями отсчета. Оценка доверительного интервала доверительной вероятности.

- •15.Оценка инструментальной погрешности при многократных измерениях.

- •16.Погрешность измерения от вариации.

- •17.Погрешность косвенных измерений. Пример.

- •18.Расчет погрешности косвенных измерений по погрешностям прямых измерений. Пример.

- •19.Нормируемая метрологическая характеристика измерительных систем.

- •20.Оценка полной погрешности измерительных систем по характеристикам

- •21.Метрологическая служба. Меры обеспечения единства измерения.

- •22.Передача информации о размерах единиц рабочим средствам измерений.

- •23.Схема передачи информации о размерах и единицах. (Поверочная схема)

- •24.Стандартизация. Виды стандартов. Нормативные документы по

- •25.Гармонизация стандартов. Порядок разработки стандартов.

- •26.Стандарты качества.

- •27.Сертификация. Цели сертификации.

- •28.Схемы сертификации. Обязательная и добровольная сертификация.

- •29.Методы оценки соответствия при сертификации.

- •30.Виды контроля при сертификации продукции.

- •31.Методы проведения измерений при сертификации.

- •32.Система обеспечения качества на предприятиях.

- •33.Обеспечения качества в жизненном цикле продукции.

- •34.Методология управления качеством.

- •35.Качество сертификации. Исторические аспекты развития ксукп.

- •36.Автоматизированные системы в измерениях.

15.Оценка инструментальной погрешности при многократных измерениях.

Если экспериментатор выбрал средство измерений случайным образом, то ему неизвестно конкретное значение систематической погрешности, и эту погрешность можно рассматривать как случайную величину. Ее конкретное значение остается неизвестным, но она подчиняется закону распределения, который можно определить для совокупности средств измерений данного типа. Систематическую погрешность характеризуют числовыми значениями, например математическим ожиданием θ и средним квадратическим отклонением σθ.

В

нормальных условиях общая инструментальная

погрешность средств измерений данного

типа

.

Определив математическое ожидание от

правой и левой частей равенства, получим:

.

Определив математическое ожидание от

правой и левой частей равенства, получим:

,

поскольку

,

поскольку

.

Это значит, что среднее значение

погрешностей, полученных при измерениях

с многократными наблюдениями с помощью

разных экземпляров средств измерений

данного типа, приближается к

.

Это значит, что среднее значение

погрешностей, полученных при измерениях

с многократными наблюдениями с помощью

разных экземпляров средств измерений

данного типа, приближается к

.

.

Среднее

квадратическое отклонение погрешности

зависит не только от среднего квадратического отклонения случайной погрешности, но и от рассеяния систематических погрешностей разных экземпляров средств измерений.

Заметим, что случайные величины ε и θ имеют разный характер. Погрешность ε проявляется в виде случайной величины при измерениях с многократными наблюдениями, выполненных определенным экземпляром средств измерений. Случайный характер погрешности θ проявляется при рассмотрении всей совокупности средств измерений данного типа, ее характеристики нельзя определить по одному экземпляру средств измерений.

Случайную

погрешность средств измерений делят

на три составляющие: собственную

погрешность

,

погрешность

,

погрешность

,

обусловленную гистерезисом, и погрешность

квантования

,

обусловленную гистерезисом, и погрешность

квантования

,

зависящую от цены деления μ младшего

разряда показания средств измерений:

,

зависящую от цены деления μ младшего

разряда показания средств измерений:

.

.

Собственная

погрешность характеризует рассеяние

результатов многократных наблюдений

при отсутствии вариации показаний или

тогда, когда влияние гистерезиса

исключено. Погрешность, обусловленную

вариацией показаний, считают распределенной

по равномерному закону СКО

.

Третья составляющая характеризует

погрешность дискретизации, ее СКО

.

Третья составляющая характеризует

погрешность дискретизации, ее СКО

.

.

Полагая составляющие случайной погрешности независимыми, получаем:

,

,

.

.

Значения

и Н

для разных экземпляров средств измерений

данного типа несколько различаются, и

для расчета общей инструментальной

погрешности берут их предельные значения

и Н

для разных экземпляров средств измерений

данного типа несколько различаются, и

для расчета общей инструментальной

погрешности берут их предельные значения

и НП, которые приводят в паспортных

данных.

и НП, которые приводят в паспортных

данных.

Верхняя

и нижняя

и нижняя

границы интервала, в котором с заданной

вероятностью

границы интервала, в котором с заданной

вероятностью

находится инструментальная погрешность,

определяются соотношениями:

находится инструментальная погрешность,

определяются соотношениями:

, (8)

, (8)

, (9)

, (9)

где

– коэффициент, зависящий от выбранного

значения вероятности

и закона распределения погрешности

– коэффициент, зависящий от выбранного

значения вероятности

и закона распределения погрешности

.

.

Точное

значение

,

соответствующее заданной вероятности

,

можно определить, только зная закон

распределения погрешности

– композицию законов распределения

всех составляющих общей погрешности.

Если композиция неизвестна, то согласно

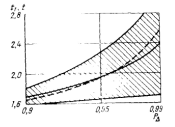

ГОСТ 8.009 – 84 значение

можно приближенно определить графически

(сплошная линия на рис. 6). Штриховой

линией на рис. 6 показано значение t,

определенное для гауссовского закона

распределения погрешностей. Как следует

из графика, приближенно можно считать

.

.

Из-за неопределенности реального вида закона распределения погрешностей найденное по графику значение является приближенным.

Соотношение между СКО различных составляющих общей погрешности зависит от вида рассматриваемых средств измерений. Если некоторые составляющие мало влияют на общую погрешность, то их можно не нормировать. Так, иногда не нормируют случайную погрешность ε или ее составляющие и . Числовые характеристики систематической погрешности нормируют всегда.

Рис. 6

Пример

1. Определим границы инструментальной

погрешности при

для вольтметра в нормальных условиях

эксплуатации.

для вольтметра в нормальных условиях

эксплуатации.

Метрологические

характеристики вольтметра:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Как следует из (8) и (9):

.

Как следует из (8) и (9):

;

;

.

.

Заметим,

что с учетом неопределенности коэффициента

,

найденного по рис. 6, эти границы могут

быть несколько шире. Так, при предельном

значении

для заданной вероятности

;

для заданной вероятности

;

;

;

.

.

В данном примере вклад в общую погрешность погрешностей из-за вариации показаний и конечной цены деления оказывается очень малым, поэтому эти две составляющие можно было бы не нормировать.