- •Часть II деформация

- •Часть II деформация 1

- •§1.6. Неустойчивость и локализация течения 50

- •§1.7. Двойникование 58

- •Часть II деформация 1

- •§ 2.3. Диаграмма деформации поликристалла 89

- •§2.4. Текстура и анизотропия деформации 97

- •Часть II деформация 1

- •Часть II деформация 1

- •Часть II деформация 1

- •§4.2. Деформация интерметаллидов 185

- •Часть II деформация 1

- •§1.1. Неу пру гость и микропластичность

- •§1.2. Текучесть

- •§1.3. Геометрия скольжения

- •§1.4. Наблюдение и измерение пластического течения

- •§1.5. Диаграмма деформации и дислокационная структура

- •§1.6. Неустойчивость и локализация течения

- •§1.7. Двойникование

- •§1.8. "Мартенсит напряжения", сверхупругость и память формы

- •Глава 2. Деформация поликристалла

- •§2.1. Совместность деформаций

- •§2.2. Границы зерна и упрочнение

- •§ 2.3. Диаграмма деформации поликристалла

- •§2.5. Субструктурное упрочнение

- •Глава 3. Температура и время деформации

- •§3.1. Термическая активация скольжения

- •§3.2. Скоростные аномалии течения

- •§3.3. Изменение диаграмм деформации с температурой

- •§3.4. Горячая деформация

- •§3.5. Сверхпластичность

- •§3.6. Ползучесть

- •§4.1. Соединения металлов

- •Ooototototto

- •Сверхструктура СизАи CuAu CuZn РезА1

- •§4.2. Деформация интерметаллидов

- •§4.3. Соединения металл-металлоид

- •Или разлагаемые водой СаС2 и a1n.

- •Арсенида [626]. Выше 3500°с плавятся только 4 соединения: NbC, HfN, нас, ТаС (3985°с), и все они - гцк фазы внедрения.

- •Зет на 5...6 порядков медлен

- •.3 Раза [626]. Течение TiC0)95 силы Пайерлса контролируют ниже 1580 к, a TiCo,86 ниже 1310 к (хотя температура плавления TiC0,86 почти на

- •§4.4. Аморфные сплавы и квазикристаллы

- •§5.2. Сегрегации на дислокациях

- •§5.3. Упрочнение упорядочением

- •§5.4. Растворы внедрения: строение

- •§5.5. Растворы внедрения: упрочнение

- •§5.6. Растворы водорода

- •§5.7. Гидриды

- •§5.8 Радиационное упрочнение и разупрочнение

- •Глава 6. Двухфазные системы

- •§6.1. Морфология и упругость

- •§6.2. Дислокации и границы фаз

- •§6.3. Перерезаемые частицы

- •§6.4. Неперерезаемые частицы

- •§6.5. Зерна двух фаз

- •§6.6. Пластинчатые структуры

- •§6.7. Упрочнение волокнами

- •§6.8. Ползучесть двухфазных структур

- •§6.9. Фазовые превращения при деформации

- •§6.10. Пористые структуры

§6.8. Ползучесть двухфазных структур

Ползучесть двухфазных структур, как и однофазных, контролируется аннигиляцией дислокаций - их переползанием от потоков вакансий (через объем, либо по границам зерна, либо по ядру дислокаций - см. §3.6). Вторая фаза тормозит дислокацию почти так же, как и при низких температурах (§6.3). Специфика горячей деформации заключается в участии границ фаз в переползании и аннигиляции дислокаций.

Одноосные структуры. Простейшая структура - система бесконечных нитей или пластин вдоль оси растяжения. Если нити достаточно толстые поликристаллы, то процессы ползучести фаз независимы, а связывает их только условие совместности течения. Если в однофазном компоненте скорость ползучести г = 8 о(с1о0)п, то в композите напряжения а' и а" в компонентах перераспределяются между ними так, чтобы уравнять скорости их стационарной ползучести:

Ё = б 'o(a7a'o)n' = s "0(а'7а"0)п". (6.8.1)

Напряжение а = т/а'+ vb”, и если показатели п' = п " то 6 = {vb'old 'o)Vn+v"o"ol(e "o)‘V. (6.8.2)

Если же п'*п"то степенная зависимость не сохраняется (но аппроксимация дастп'<п <п", зависящее от интервала а).

Когда волокна короткие, нагрузка ниспадает к их концам (§6.7), так что напряжения в матрице неоднородны. Усреднение мгновенных скоростей по объему дает среднюю мгновенную скорость ползучести (Милейко, 1970 г), а если известно само поле, как для одиночного волокна в стержне (§6.7) или элемента объема с недеформируемой частицей [1609], то и скорость перераспределения напряжений [1610]. Соответствующая скорость стационарной ползучести 8 (v)l г (0) = [ofJ{Lfd)]n зависит не только от объемной доли волокна, но и от его относительной длины [1578].

Если матрица полностью разгрузится, упругая деформация волокна будет olvBEB. Пока общая деформация менее этой величины, ползучесть неустановившаяся: матрица течет быстрее и сбрасывает свою нагрузку на волокно. Поскольку внешнее напряжение а= vbgb + vmgm постоянно, напряжения в волокне и в матрице перераспределяются со скоростью с м = - vB с J vu, пока не сравняются скорости стационарной ползучести: s b(gb) = s м(ам). Численное решение системы этих трех уравнений позволяет оценить время достижения постоянной скорости и деформацию за это время [1611]. Но иногда надо еще учесть потерю несущей способности волокон от дробления: статистическая металлография показывает, что в алюминиевом сплаве с 15%(объемн.) волокон А1203 (длиной 200 мкм при диаметре 3 мкм) III стадия ползучести при 0,67 Гпл и о/Е = 6 10-4 наступила уже после деформации 0,5 % - когда 73 волокон сломалась [1612]. На I стадии ползучести нагрузка переносится с матрицы на волокно, а ускорение на III стадии от разрушения волокон [1613].

Армирующие волокна полезны, если при равном напряжении они ползут медленнее, чем матрица. Для этого они должны быть тугоплавкими, чтобы находиться при низкой сходственной температуре. Когда алюминий достигнет 0,7 Гпл, волокна SiC в нем будут при 0,2 Тпл. Когда для никеля температура соответствует 0,80 ТШь для вольфрама она составляет 0,38 Гпл, (и тогда 11 % (объемн.) вольфрамовой проволоки поднимают сточасовую длительную прочность никелевого сплава с 6 до 80 МПа [1614]). В пределе, когда матрица полностью разгружена (ам->0), в волокне ов = а/ vB, и композит будет ползти в (т/в)_п раз быстрее, чем армирующая нить одна (здесь польза от композиции заклю- чактся в защите нити от окисления или от холодного хрупкого разрушения).

Течение труднее в приграничном слое матрицы толщиной 6~х, сравнимой с пробегом дислокаций х (и во всяком случае не меньше расстояния между дислокациями 1/^

в матрице или высоты шероховатости поверхности волокна). При диаметре нитей d приграничный слой объемом vT- vB[(d+2b)2lcP-\]*4vBb/d можно учитывать как "третью фазу" [1611]. Его "внутреннее сопротивление" о\ IE > ЫЪ входит в тот же закон ползучести, что для матрицы, в виде £ 0м(а - <*)” и существенно при тонком волокне: d-b. Поэтому, например, утонение от 2,2 до 0,7 мкм волокон Q7C3 в никелевом у/у' сплаве замедлило в 40 раз ползучесть при малых деформациях (е<0,5 %) [1611].

При растяжении поперек волокон они равноценны балласту изолированных равноосных частиц (единственное их преимущество перед сферическими: дислокация не может обойти волокно переползанием).

Пороговое напряжение. В эвтектиках ’’внутреннее сопротивление” gJE * ЫА задано межпластиночным расстоянием А (§6.6). При сжатии вдоль пластин одноосной эвтектики у/p (ГЦК у-раствор Fe-Ni-Al и р- NiAl) для всех толщин (А = 2,7... 15 мкм) и напряжений о/£ = (0,5...5,5)10^ скорость стационарной ползучести в диапазоне 10’9...10'4 с-1 при 0,6 Гпл меняется как s ~(а - ст;)4, а пороговое напряжение Gj/Е * ЫА. При высоком напряжении (о/Е»Ь/А) скорость практически не зависит от толщины пластин, но при меньшем - разница большая [1615]. Так же и при растяжении вдоль пластин одноосной

эвтектики Al - 0-CuA12 ползучесть при 0,67...0,77 Гпл и о/Е = (4..Л 1) 10-4 описывается для sr>a; в виде

£ ~(а - Oi)n exp(Qr/kT) (6.8.3)

с обычным показателем /I = 2,13 и энергией активации в 3/4 от активации самодиффузии (как Qv для диффузии по границам фаз) [1616]. Но попытка степенной аппроксимации ё ~оп (без учета порога сх) дает в области с разрывом около о = неправдоподобно большой показатель п, меняющийся с диапазоном измерений: для одноосных пластинчатых эвтектик п = 7,5 в Ni3Al-Ni3Nb; « = 7в Ni-Cr; п- 21 в Ni-Ni3Nb [1432]; п = 9 в композите из залитых в свинец лент никеля [1617].

При растяжении одноосных эвтектик под углом 45° к оси наибольшее касательное напряжение вдоль пластины, и пробег дислокаций ее толщиной почти не ограничен. Тогда скорость ползучести может быть и в сто раз больше, чем при продольном нагружении, как в у/p эвтектике Fe-Ni-Al [1615]. Если эвтектика выглядит одноосной на продольном шлифе, но состоит из колоний (на поперечном шлифе пластины идут вдоль разных радиусов), она быстро ползет при нагружении вдоль любого радиуса. Еще хуже сопротивляется ползучести перлитоподобный поликристалл: в пластинчатой структуре TiAl-Ti3Al при 0,6 Тш ползучесть начиналась сразу с III стадии из-за зарождения пор на границах колоний [1618].

С поликристаллами эвтектик сходны пластинчатые структуры типа "пакет мартен- сит-аустенит" (§6.6). По мере заполнения зерна р-титана тонкими (0,1 мкм) рейками а- мартенсита "дислокационная" ползучесть (л = 6 при 0,4 Гпл и о/£*5 10'3) замедляется экспоненциально: 8 ~exp(-4va) в интервале va = 0,17...0,73 падает на порядок [1619]. Так же как и в эвтектиках, толщина реек h не сказывается, если напряжения существенно выше порога сп /Е = b/h. Например, "корзиночная" структура из а2-Т1зА1 и p-Ti при 0,47 Гпл и с/Е = 3,8 10~3 ползет при тонких и толстых рейках практически с одинаковой скоростью 3 10'7 с'1, когда все b/h<3 10_3.

III стадия - ускорение ползучести - начинается с дробления пластин. В эвтектике А1-СиА12 оно прослежено in situ: сначала пакет разбивается субграницами в алюминии на блоки. Скольжение по границам такого блока постепенно срезает пачки пластин. Пластины могут и сохранять сплошность (уступ заглаживается миграцией границы фаз) [1616]. После среза пластины разрыв в Ni-NbC заполняется металлом (но в Ni-Сг, Ni-Ni3Al-Ni3Nb остаются поры [1432]). Некоторые одноосные волокнистые и пластинчатые эвтектики сохраняются неизменными сотни часов при (0,93...0,96) 7^: Сг-NiAl, Al-CuAl2, Al-Al3Pd, Nb- Nb2C, Ni3Al-Ni3Nb. Но, например, Мо-NiAl за 14 сут при 0,93 Тпп не только дробится, но и полностью сфероидизируется [1566].

Качество сопряжения фаз. При ползучести оно проявляется двояко. С одной стороны, когда эвтектика ’’тонкая" (ЫА><з/Е), при плохом сопряжении дислокации быстро кончают свою жизнь в границе, и ползучесть быстрее. Тогда выгоднее хорошее сопряжение фаз (например,

ОЦК:ГЦК с ориентировкой Курдюмова-Закса (§6.2), как р/у в Fe-Ni- А1). Но с другой стороны, сопряжение облегчает переход дислокации через границу и срез пластин. Баланс двух эффектов ищут ощупью. Поэтому, хотя одноосную пластинчатую структуру в принципе можно вырастить во всякой системе с эвтектикой, лишь немногие из них ползут достаточно медленно.

Общий недостаток одноосных эвтектик в сравнении с "искусственными" композициями - неправильности структуры: "веерность" пакета и обрывы пластин (откуда и начнется ускорение ползучести). Общее преимущество же - заведомая химическая совместимость (с самого начала компоненты в термодинамическом равновесии). В композите же состав фаз может выравниваться всю его жизнь путем взаимодиффузии компонентов со множеством побочных явлений (например, нить оксида Al203-Zr02, залитая в Fe3Al, покрывается хрупкой корочкой Fe2AlZr [1620]). И в этом отношении безопаснее композит из фаз с неограниченной взаимной растворимостью, как нить вольфрама, запеченная в лист хрома для защиты от окисления [1621]. Из-за неравенства встречных потоков диффузии растут поры, а градиенты концентрации порождают напряжения [453] и пластическую деформацию от них. А деформация от термических напряжений ускоряет распад твердого раствора Al-Si-Mg в композиции с SiC [1622].

В парах с большой энергией связи компонентов взаимодиффузия сопровождается разогревом от теплоты реакции: в Ni:Mo прослойка NiMo растет на 4...5 порядков быстрее, чем следовало бы из коэффициентов диффузии для исходной температуры [1623]. Но когда такой самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС - процесс твердофазного горения) превращает, например, пакет фольг Ni:Al в пакет Ni:NiAl, трудно добиться однородности горения и избавиться от третьих фаз и включений.

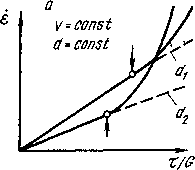

Зерна двух фаз. В структуре, где обе фазы связны, а сопротивление течению двух фаз различается не сильно, диаграмму а(е) большой горячей деформации удается предсказать сложением диаграмм компонентов: о= vaoa(e)+ ^ygy(8) для феррит-аустенитной структуры [1624]. Осложняет течение только разная скорость рекристаллизации в разных фазах: например, динамическая рекристаллизация (а+р)-латуни шла только в а-фазе [1625].

Когда обе фазы связны, стационарная ползучесть возможна лишь при неизменной конфигурации их объемов и одинаковой скорости ползучести: ё i(oj) = г 2(о2). Первая стадия ползучести в такой структуре (например, феррит-перлитной [1626]) перераспределяет напряжение между фазами, уравнивая скорости при неизменном внешнем напряжении a = v\G\+]/2<52- Деформация неустановившейся ползучести (пока мягкая фаза течет быстрее) составит 8]«(а - о\)1Е за время Ei/s i(gi) < t <si/e 2(a).

Преимущество двухфазных структур из зерен интерметаллидов по сравнению с однофазными наглядно при сопоставлении напряжений, необходимых для равной скорости ползучести (малые образцы хрупких интерметаллидов испытывают обычно на сжатие с постоянной скоростью 10 6 10"7 с"1, так что при деформации е > 0,1 устанавливается постоянное напряжение, т е. стадия стационарной ползучести). Сплав NiiTiAl- NiAl ползет при 20 МПа и 1150°С с той же скоростью, как однофазный NiAl при 1000°С С введением в CoAl 20 % (объемн ) TiB2 (частицы в 1 . 3 мкм) напряжение для равной скорости ползучести (1,710-6 с ') при 1300 К выросло с 30 до 110 МПа [1627]. Из таких различий в напряжении ст( £ = const) следует очень большая разница в скорости ползучести, поскольку £ ~ст4'5. Много карбидообразователей (по 1 % Zr, Hf, Nb, Та, Мо, Fe) в соединении с 0,01...0,03 % углерода и бора подняли температуру рекристаллизации NiAl после экструзии до 0,67 Гпл и замедлили ползучесть на 5...6 порядков [615].

САП. Особый случай - структуры типа САП ("спеченный алюминиевый порошок": А1-А1203), где более прочная и тугоплавкая фаза (пленка оксида) образует связный каркас при малой объемной доле (i/<0,l). Он удерживает от роста мелкое (2 мкм) зерно, препятствует проскальзыванию и накапливает все дислокации на границе фаз, так что выше 0,5 Гпл почти не видно дислокаций внутри зерна [1628].

Ползучесть САП "дислокационная" (/i> 1) лишь при о!Е> 1 10‘3. Ниже, при а!Е = 3 10"4 САП при v= 0,10 и 0,88 7^ имеет скорость установившейся ползучести 1 10~8 с"1 - примерно такую, как поликристалл А1203 под напряжением Ы v, и на 8 порядков меньше, чем в тех же условиях алюминий [303]. При о!Е = 2 10~3 и 0,62 Тт скорости ползучести САП и алюминия 10"4 и 1 с-1 соответственно.

Разница в 4...8 порядков от того, что всю нагрузку воспринимает тугоплавкий каркас оксида. Такая структура может работать почти до точки плавления матрицы. Более того, при сжатии напряжением dE =310^ скорость ползучести менялась без скачков в интервале 0,96... 1,04 Гпл (когда алюминий уже жидкий) [1629]. К сожалению, в сплавах типа САП рано (уже при деформации 1 %) начинается III стадия ползучести от растрескивания каркаса.

Неперерезаемые частицы. Изолированные частицы в матрице, не перерезаемые дислокациями (и не деформирующиеся) - сильное препятствие. При обходе их скольжением или переползанием сопротивление движению дислокации vJG- ЫА (при диаметре частиц d межчастичное расстояние Л»dl - в плоскости, поскольку препятствие сильное - §6.4). Если приложено напряжение x>Tj, основным остается процесс дислокационной ползучести (§3.6)

у = Db3pxlkT. (6.8.4)

В однофазной структуре (§3.6) движущую силу Gb2/L перетяжки сет- ки дислокаций переползанием определял шаг сетки L, менявшийся со скоростью dL/dt = (Gb2/L)(DblkT). В двухфазной структуре из движущей силы вычитается противодействие хх = Gbl Л, и тогда dLldt = (DGb^!кТ)(МL-МЛ), пока L<А - шаг сетки меньше межчастич- ного расстояния [1630]. При противодействии ij скорость скольжения дислокаций w = МЬ2(т-т,). При плотности дислокаций р = 1/L2 скорость

их аннигиляции переползанием р_ = dp/dr = - (2DGtfll?kT){\- LI А), а скорость размножения скольжением р +*2wp/L = (2Mb\ /L3)( 1- х{ /х). При стационарной ползучести р-н+р.^О, откуда равновесный шаг сетки L0 = [(MkT/GD)(x-x{)+\/A]'], и тогда при р = 1IL02 из (4) скорость ползучести

у kT/DGb = (x/G) ЦМкТЬЮЩх-хО+ЫА]2. (6.8.5)

Измеренный при ползучести порог х{ совпал с сопротивлением Орована GbIA (§6.3) для неперерезаемых частиц А16Мп в алюминии; Si02, А1203, Cu3Zr, Сг и Со - в меди; Y203 и ТЮ2 - в никелевых сплавах [1631, 1632]. ’’Противодействие частиц” х{ удавалось измерить прямо по укорочению образца после разгрузки: кроме мгновенного есть затем еще и медленное (в часах) Ay^x-JG [432].

Когда частиц нет, то Л->оо; Х[ ->0, и (5) переходит в соотношение Дорна (3.6.3) для ползучести однофазного монокристалла: у ~т3. При больших напряжениях х»х> можно упростить (5) до вида у ~(x-xi)\ что для А1-А1203; Ni-Cr-Th02 было найдено как эмпирическое "правило аддитивности напряжений" [432]: в двухфазной структуре под напряжением т скорость установившейся ползучести такая же, как в однофазной (матрице) под напряжением (х - xj).

Пока T>tj и все решает "перетяжка сеток" дислокаций, для двухфазных структур с не- перерезаемыми частицами диаграммы ползучести при разных температурах выше Т0 = 0,5 Гпл можно совместить, построив их в эквивалентном времени /Экв = t ехр[(#/&)(1/Г-1/Г0)] при Я, равном энергии активации объемной самодиффузии в матрице (что проверено для А1-7 % (объемн^АЬОз при 0,51...0,72 Гпл и Ni-20%Cr- 2 % ТЬОг [432]).

Плотность дислокаций р = Lo-2 растет с напряжением, если оно превышает порог ti. При т = ti сетка натянута на частицы так, что L = Л и р = Л'2. Действительно, при ползучести аустенитной стали (20%Cr, 25%Ni) с мелкими (0,12...0,17 мкм) включениями NbC плотность дислокаций при 0,65 Гпл оставалась неизменной при а1Е<3 10^, но выросла с 5 109 до 15 109 см'2, когда напряжения поднялись до а/Е =610^ [1630].

Если напряжения настолько большие (или частицы настолько крупные), что межчас- тичное расстояние А больше не только ячейки сетки дислокаций L, но и размеров субзерна dф в матрице, то размер d$, как и в чистом металле (§3.6), определяя пробег дислокации, с напряжением меняется как d$/b = G/т. Тогда скорость стационарной ползучести

У ~Cr-Tj)5. Для 10...30% (объемн.) частиц SiC в алюминии их размер 1,7...14 мкм определял величину субзерна независимо от напряжения, и п=5 при Ш2 105. При более крупных частицах (до 46 мкм) субзерно менялось с напряжением так же, как в чистом алюминии, независимо от размера частиц [1633]. Пока т>т;, частицы упрочняют тем лучше, чем они мельче ti ~ Vv Id.

Можно уточнять напряжения Орована как Ti IG = аЫА Например, а»0,4 при учете статистики межчастичных расстояний Д и "нецентральных" сечений сферических частиц плоскостью скольжения [1634]. Для очень малых частиц (сМОб) порог т; размывает термическая активация отрыва дислокации [1635].

Но в любом случае близ х = х; сменяется механизм: ниже порога х; частицы "пригвоздили" все узлы сетки дислокаций, и свободно пере- 444 страиваться она не может. Закон у ~т3 сменяется иным, и при попытке в окрестностях порога аппроксимировать скорость ползучести в виде у ~тп получаются произвольно большие п.

Если измерено у = С7(т—п)", то In у = 1 пС+п 1п(т-т0, и дифференцирование дает п = = (T-Ti)d/dt (In у ). Предполагая ц = 0, получают фиктивную величину п'- т d/dt (In у ), ее отношение к истинной п'/п = т/(т—Ti). При неизменном истинном п вычисленное я'тем больше, чем ближе порог: п'->оо, если (Одновременно получаются "нефизические" значения энергии активации, в несколько раз большие, чем для самодиффузии). Например, в никелевых сплавах с 50% КьА\ при 0,7 Гпл около о/Е~ 1 10° показатель и'увеличивался до 7... 15, а с частицами оксидов - до 20...50 [1636], тогда как при больших напряжениях п = 4...5, как и в чистом металле.

Наибольшее замедление ползучести от частиц - вблизи напряжения Орована vJG = ЫА. Например, близ oJE = 5 10~5 всего 0,03 % (объемн.) карбида NbC в феррите с 20 % Сг замедлили ползучесть на два порядка: с 10"* до 10' с~ [1637]. По сравнению с твердым раствором А1- 3 % Mg при 0,6...0,8 Гщ, и тIG ~1 ЮЛ..З 10~3 от введения несопряженных частиц А1бМп размером 0,1 мкм стационарная ползучесть ниже напряжения Орована vJG »1 10_3 почти не изменилась. Но она на порядок замедлилась выше порога (и вблизи т, вместо п = 3 получали п' = 5,0...6,8) [1451].

Смена механизмов. Если напряжение ниже порога Орована (x<ii или тfG<blA), ползучесть контролирует движение дислокаций в границах зерна либо поток вакансий (§3.6), так что ’’степенной" закон (3) не работает: /1=1.

"Дислокационную” ползучесть тормозили частицы в объеме, а более медленную - частицы на границах зерна. Они задерживают зернограничные дислокации, даже если лежат по одну сторону границы. Сопротивление проскальзыванию от природы частиц не зависит и определяется их шагом Л в плоскости границы: в меди замена включений Ge02 на Fe (с модулем сдвига в 8 раз больше) на зернограничное внутреннее трение не повлияла [1638]. Не влияет даже плавление изолированных равноосных частиц: ползучесть, например, латуни с 3% свинца выше и ниже точки его плавления одинакова [1639].

Для огибания частиц нужно напряжение ti IG - abT/A. Поскольку поле зернограничной дислокации простирается не далее А, то а«0,3 [1640]. Вектор Бюргерса ЗГД Ьг <ЫЪ. Соответствующий порог зернограничной ползучести tj IG - (4...9) 10^ наблюдался при 0,68...0,86 Гпл в сплавах никеля с 1...2% включений ТЮ2; Y2O3. В меди и золоте с 0,5...6% (объемн.) AI2O3, Si02 vx!G ~ (1...3) 10-5 при 0,60...0,87 Гпл [1640]. Порог для переползания ЗГД создают и поры tj/G~(1...3) 10”4 при 3 % пор в оксиде UO2 [1640].

Граница фаз, в отличие от границ зерна, не может быть неограниченным источником (или стоком) вакансий (и путем переползания для многих дислокаций), необходимая сопутствующая миграция границы исключена, если фазы разного состава. Поэтому зернограничная ползучесть двухфазных систем со временем затухает [432] Но возможно ускорение от изменений структуры размера или расположения частиц, образования (всюду или в избранных местах) новых частиц (и пор)

В двухфазном сплаве смена механизма произойдет при той же примерно скорости ползучести s , что и в твердом растворе, но при на

пряжении, большем на величину На карте механизмов деформации (рис. 142) границу "дислокационной" ползучести удобно сравнивать по ее конечным точкам: сходственной температуре 90, где напряжение достигает предела текучести, и напряжению оь когда она возможна близ точки плавления. Для твердого раствора Ni-20 % Сг (v= 0), структуры с 0,9 % частиц ТЮ2 в нем и сложнолегированного никелевого сплава MAR М200 (табл. 16) с 50 % у'-фазы эти точки приведены ниже [303]:

V |

0 |

0,009 |

0,5 |

00 |

0,22 |

0,35 |

0,7 |

ах!Е |

3 10'5 |

1 10-4 |

1 10 |

Почти все жаропрочные сплавы для работы при 650...1000°С никелевые, со структурой у/у'. Их рабочая температура 0,55...0,76 Гпл (для у'- Ni3Al). (Состав упоминаемых ниже сплавов и количество у'-фазы в нагружаемой структуре приведены в табл. 16). Как видно, жаропрочный сплав упрочнен настолько, что эксплуатируется (при 0,6 7Пл) ниже области дислокационной ползучести.

Размер частиц и скорость ползучести. Цель введения неперерезаемых частиц в жаропрочный сплав: подняв порог Орована, подавить "дислокационную" ползучесть. Но не безразлично, какой же из механизмов ползучести остается. Ниже порога Орована нет отрыва дислокаций от частиц. Если поперечник зерна L, а межчастичное расстояние А, то границы могут достичь лишь дислокации из прилегающего к ним слоя не толще 2А. Тогда по механизму Кобла (§3.6), где лимитирует поглощение и движение дислокаций в границах зерна, может течь лишь приграничная сетка объемом v = 2АJL.

Диффузионная "перетяжка" неизменной сетки дислокаций (§3.6) по Харперу-Дорну идет при плотности дислокаций р~104 см , т. е. р<< 1/А2, когда нет сетки, натянутой на частицы. После переползания на высоту h~d над частицей диаметром d дислокация освободится от нее и пройдет скольжением путь А до остановки у следующей. По-

Таблица

16. Состав

некоторых жаропрочных никелевых

сплавов, %

Сплав

Cr

Co

w

Mo

Al

Ti

Nb

Та

vy

Rene

95

14

8

3

3

4

2

3

-

нет

св.

IN

939

23

20

2

-

2

4

1

1

0,35

SRR

99

8

.

5

9

-

5

2

-

3

0,60...0,70

MAR

M247

9

-

10

1

6

2

-

3

0,68

MAR

M200

9

10

12

-

5

2

1

-

0,50...0,68

NASAIR

100

10

-

3

1

12

2

-

-

0,56...0,80

скольку переползание много медленнее

скольжения,

скорость такой деформации у

= = pbvn(Aid).

Под

напряжением х

при сходственной температуре 0 = =

Т/Тпп

скорость переползания (§3.6) = =

(0/атЩ(тЮ).

Тогда скорость ползучести у

= (DlannQ)(x(G)fAd

или

у

=(D/annQ)(

k!/V)(t/G).(6.8.6)

скольжения,

скорость такой деформации у

= = pbvn(Aid).

Под

напряжением х

при сходственной температуре 0 = =

Т/Тпп

скорость переползания (§3.6) = =

(0/атЩ(тЮ).

Тогда скорость ползучести у

= (DlannQ)(x(G)fAd

или

у

=(D/annQ)(

k!/V)(t/G).(6.8.6)

Она растет с напряжением линейно, пока не будет достигнуто напряжение Орована vx IG = ЫА, где добавится еще и "дислокационная" ползучесть (4).

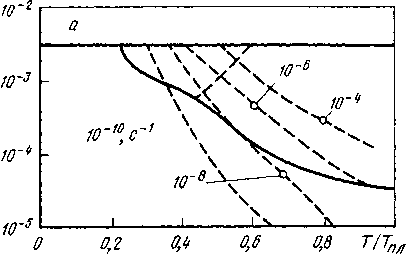

Рис.

142. Карты механизмов ползучести сплавов

на основе никеля [303]:

а

- твердый раствор Ni

-

20%(ат.)Сг, зерно 100 мкм; б -

Ni-20%Cr-0,9%(o6beMH.)Th02

,

зерно 200 мкм (то - напряжение Орована),

в - сплав MAR

М200

( 50%(объемн.) у'-фазы, зерно 10 мкм). Нанесены

линии постоянной скорости ползучести

Температуры отнесены к температуре

плавления никеля

неоднородности структур надежнее рабочее напряжение немного ниже порога.

Действительно, область рабочих напряжений x/G = 1 Ю”4..^ 10“3 при 0,5...0,6 Тпп двухфазного у/у' жаропрочного сплава MAR М200 (см. табл. 16) лежит немного ниже порога Орована [303]. Скорости ползучести Ю'10...Ю"8 с"1 в крупнозернистом (100 мкм) поликристалле и менее 10' 0 с'1 в монокристалле (по сравнению с 10 с1 в однофазном сплаве-матрице, где закон ползучести в этом диапазоне уже степенной) Переписав для напряжения близ порога Орована х\ скорость ползучести (6) в виде у (т*) = = (Dla»nQbd)(x\/G)2, получим (задача 190) как раз 10"п с-1 при x\IG = 2 10“3 и 0 = 0,5 или 10~9 с 1 - при 0 = 0,6 для размера частиц d~ 1 мкм [коэффициент самодиффузии (ч 1,с.39) D = D0eWQ, D0~10“2 см2/с и апл *0,03].

Дислокация может не только обходить, но и увлекать за собой частицы. Если к равноосному включению диаметром d приложить извне силу F, то давление включения на матрицу p~F/d2 с разных его сторон разного знака, и есть градиент grad р ~ p/d ~ F/d3. Тогда через объем матрицы со "стороны растяжения" к "стороне сжатия" течет поток вакансий (§3.6) j = (DQJkT) grad р (Q - объем атома), отчего включение перемещается со скоростью W2 = j * (DQJkT)(F/d3) (точное решение задачи о диффузии в матрице с таким полем напряжений [453] содержит еще коэффициент Y2/n). Для увлечения частиц нужно достаточно плохое сопряжение фаз (для испускания и поглощения вакансий их границей), а частицы - много меньше среднего расстояния между дислокациями, чтобы до независимых источников вакансий было далеко.

Если дислокация закреплена цепочкой частиц с шагом А, то сила F= xbA, и дислокация движется вместе с частицами со скоростью \\>г = (Л/апл0)(Л^2/<^3)(т/бг). В сравнении со скоростью w>i = v„(AJd) скольжения, контролируемого переползанием, это составит wi/w] = (b/d)2« 1. Таким образом, хотя предельно мелкие частицы (d/b -10) дислокация может увлекать (со скоростью до W2~10 мкм/с близ точки плавления и 0,01 мкм/с около 0,7 Гпл), бусы частиц всегда движутся много медленнее дислокаций.

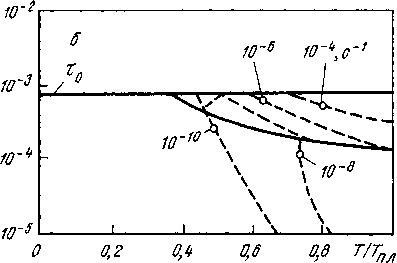

Рис.

143. Изменения скорости стационарной

ползучести при постоянной температуре:

а

-

с напряжением при неизменной объемной

доле второй фазы (размер частиц 6i>d^,

стрелки указывают порог Орована); 5- с

размером частиц </при неизменном

напряжении; в - с объемной долей частиц

i/при

неизменном их размере d

никелевом сплаве IN939 (см. табл. 16) с vi = 0,35 при 0,7 Тпп и низком на-пряжении (а/Е = 3,5 10"4) частицы у'-фазы размером 180 нм к деформации 8 = 2% успевали вырасти в пять раз, при g/E = 6 10-4 вдвое, а при о/Е = 1410-4 почти не изменились (при высоких напряжениях мало времени). Соответственно в первом случае не было стационарной стадии и скорость ползучести непрерывно нарастала. Если же до испытания укрупнить частицы до 400 нм, то вторая стадия ползучести - больше половины жизни образца (крупные частицы медленнее растут) [1642].

Для паропроводов электростанций [1643] допустимая деформация не более 1% за 100000...200000 ч при 530°...575°С (0.45...0,47 Тт) и а/Е = Г10~3; в них скорость ползучести стали ё -ПО"11 с"1 - на 7 поряд- ков медленнее, чем в тех же условиях в железе [303]. Ее замедляют карбиды: при объемной доле v4),02 и размере */«0,06...0,08 мкм они вносят сопротивление а^/ЕмЫЛтб'МУ4 - сравнимое с приложенным напряжением, и главная задача - легированием воспрепятствовать их укрупнению. При 2 % Сг, 1 % Мо и 0,5 % V в стали цементит при 540°С исчезает уже через 5000 ч, последовательно превращаясь в СГ7С3, Сг23С6, Мо2С и VC. Укрупнение этих карбидов контролирует диффузия уже не углерода, а металла, так что и после 50000 ч при 570 С размер карбидов 0,06...0,08 мкм (но 0,4...0,6 мкм - в зернограничных цепочках).

Неоднородность структуры. Для медленной ползучести необходима однородность структуры. Коалесценция частиц по границам создает быстро ползущие каемки, особо опасные своей связностью даже при малой объемной доле. Неоднородность размещения и укрупнения карбидов зависит и от исходной структуры, несмотря на последующий высокий отпуск. Неприемлемы смешанные структуры: с мягкими пятнами феррита в бейните или бейнит-мартенситные. В стали одной плавки с увеличением объема свободного феррита скорость ползучести вырастала почти втрое [1643]. Неоднородность порождена дендритной ликвацией и разной по сечению резкостью закалки.

Неоднородность размещения частиц характеризуют старшие моменты и энтропия распределения: межчастичных расстояний, числа частиц на больших площадках или объема полиэдров Вороного с частицей в центре. Чтобы при цифровой обработке изображений оконтурить "белые поля", "расширяют" все частицы на половину среднего межчастичного расстояния А/2 во всех направлениях (и мелкие щели закрасятся), а затем этот контур на А/2 сжимают, отчего останутся лишь большие белые поля [1644]. Когда в получаемом жидкой штамповкой композите из алюминия с 10...30 % (объемн.) коротких волокон AI2O3 вариацию диаметра таких "белых полей" сузили с 70 % до 35 %, длительная прочность (за 1000 ч при 0,45 Гпл) выросла почти в три раза [1644].

Перерезаемые частицы. Хорошее сопряжение изоморфных фаз у: у' позволяет ввести в никелевые сплавы много y'-Ni3Al (vY* >0,5) в виде кубиков с огранкой {100} или шаров, сохраняя связной матрицу. Это поднимает горячий предел текучести за счет сопротивления перерезаемых у'-частиц и аномальной температурной зависимости их упрочне- ни я (в эвтектике у: у' такой же максимум предела текучести около 700°С, как и в y'-Ni3AI [1645]). В сложнолегированных у/у' сплавах при 0,67 Гщ, и напряжении о/Е = 1,1 10 3 с ростом содержания у'-фазы от vr - 0,35 до 0,65 скорость установившейся ползучести снизилась на два порядка [1646]: с 1 10 8 до 1 Ю~10 с1; (в растворе же Ni-Cr с несопряженными частицами ТЮ2 (т/= 0,01) в этих условиях е -10 3 с 1 [303]). Но при 0,80 Гпл и о/Е = 7'Ю"4 скорость ползучести практически не менялась с количеством у'-фазы [1646].

Хорошее сопряжение замедляет укрупнение частиц (и третью стадию ползучести). До сих пор не ясно, различаются ли лучшие у/у' сплавы между собой лишь количественно или также и вариантом механизма ползучести. И не сменяется ли сам механизм прямо в диапазоне рабочих напряжений и температур.

Задача осложнена тем, что обычно в у/у' сплавах одновременно и в сравнимых объемах присутствуют у'-частицы трех совсем разных размеров: 1...2мкм - не растворившиеся при температуре закалки; 0,05...0,20 мкм - выпавшие в процессе закалки и 0,01...0,02 мкм - при старении. Регулируя способом охлаждения размер преобладающих "средних” частиц в сплаве Rene 95, резко меняли скорость установившейся ползучести [1647].

При укрупнении у'-частиц эта скорость возросла скачком с переходом через точку тДт«0,86/Л - от (0,4...1)Т0“10 до (3...6)10 10 с 1 при тех же 0,55 Гпл и x/G - 6 10“3. При у'- частицах размером 50 нм дислокации были расщеплены в 6 раз шире частиц (образуя в частицах антифазную границу, а в матрице дефект упаковки). Такие дислокации размножаются трудно, их мало и ползучесть медленная. При d>50 нм дислокации нерасщепленные, петли Орована охватили каждую частицу и сопротивление ползучести упало [1647].

Напротив того, при высокой температуре 0,76Гпл и низком напряжении а/Е = 1 I0 3 в сплаве MAR М200 наилучшая структура из возможно более крупных (0,5 мкм), но еще правильных, не "слипшихся" кубиков. Для нее скорость установившейся ползучести 8 10“8 с"1 - в 9 раз меньше, чем при мелких (0,04 мкм) частицах-шариках [1648].

Степень сопряжения. Частицы у'-фазы перерезаются, если сопряжение решеток полное: несоответствие периодов решетки фаз еа = = (ау - ау)/ау столь мало, что при размере частиц d/b<z.а~1 эпитаксиальных дислокаций на их поверхности нет. При очень хорошем сопряжении ([£а|<0,1 %) ползучесть слабо зависит от размера частиц. Когда сопряжение решеток хуже (|sa|>0,5 %), ползучесть тем медленнее (в несколько раз), чем частицы мельче.

Если у'-фаза при ползучести меняет конфигурацию, ползучесть ускоряется. Стадии неустановившейся и стационарной ползучести у/у' сплавов короткие, основное время жизни составляет третья стадия (с пере

менной структурой). Для стабильности структуры нужна низкая энергия границы - малое несоответствие еа.

Желательны еще и близкие модули упругости, чтобы не было притяжения дислокаций к границе фаз, а также несоответствия ее = (ЫЕу - а1Еу>) их упругой деформации под нагрузкой. В многокомпонентном сплаве можно добиться еа * 0, регулируя состав фаз, но баланс нужен при рабочей температуре и напряжении, а модули Еу и Еу' по разному меняются с температурой так, в сплаве NASAIR 100 модуль Юнга у'-фазы при 20°С на 16% ниже, чем у, а при 1000°С - на 12% выше [1649]. Разные и коэффициенты теплового расширения фаз.

Эволюция структуры. Когда структуру регулируют резкостью закалки (числом центров роста) и режимами старения, самые мелкие частицы (0,04 мкм) - сферические, с полным сопряжением решеток. По мере роста они приобретают огранку по плоскостям наилучшего сопряжения {100}: начиная от 0,3 мкм при несоответствии |еа|<0,1 % и от 0,13 мкм - при 8а = - 0,17%. Кубики крупнее 0,5...0,7 мкм образуют правильную решетку, а затем сливаются [1648] в рисунок из прямоугольников и пластин по трем плоскостям {100}.

Эта исходная структура важна не столько своим сопротивлением ползучести, сколько маршрутом дальнейшей эволюции. Так, в монокристалле сплава NASAIR 100 при 0,76 Гпл под напряжением а/£ = 2* 10_3 система правильно размещенных вдоль <100> кубиков превращается в пачку пластин у'-фазы вдоль оси сжатия (но поперек оси - при растяжении) [1649]. При изгибе: на стороне сжатия пластины вдоль оси, а на стороне растяжения поперек [1650].

Ориентировку пластин определяет конкуренция двух факторов, разницы модулей упругости фаз Е\ и Е2 и периодов решетки а\ и а2. Если пластины лежат вдоль оси деформации, то модуль упругости двухфазной структуры (§6.1) <E>i = v\E\ + vzE2, а если поперек, то <Е>т = {v\!E\ + vjJEjy1. Отношение <E>J<E>j = v\2 + vt + у\^{Е21Е\ + + Е\1Ег) * \ + v\vb\(E\ - E2)!E\f>\ У изотропной структуры из у'-кубиков в у-матрице модуль <Е>т < Е < <Е>ь При той же нагрузке упругое удлинение <у/<Е>т наибольшее. Поэтому когда причина - разность модулей, пластины вырастают перпендикулярно оси растяжения

Иное расположение - когда вмешивается разность периодов решетки еа = = («1 - а2)1<а> В равновесии пластина покрыта эпитаксиальными дислокациями с шагом hlb~eа-1. Они увеличивают энергию границы фаз на величину Г~еа (аналогично субграницам - см §6.2, поскольку Еа «1). При растяжении вдоль пластин появляется разность деформаций фаз ее = g(\/E\ -\1Е2) и равновесный шаг эпитаксиальных дислокаций задает сумма Еа+£Е, т е. Г~(Еа+£Е)- Если Еа и ее разного знака, сжатие вдоль пластин дает выигрыш в энергии их поверхностей, а растяжение проигрыш Действительно, при е„ = -0,3 % и ее^0,05 % (период у'-фазы меньше, чем у, а модуль Е выше), ползучесть при сжатии создавала у'-пластины вдоль оси образца, а при растяжении - поперек [1649]

Толщина пластин h примерно такая же, как исходных кубиков (что соответствует кратчайшему пути диффузии), а время образования примерно то же, что для роста кубиков (без напряжения) до размера h (/j~/1/3). Так, я! сплаве MAR М200 при 1000°С кубики вырастают до 1 мкм за 1000 ч. Под напряжением же а/£«1,5 10~3 за 100 ч из кубиков 0,13...0,91 мкм образовались пластины толщиной 0,23...0,70 мкм, соот- 15* 451 ветственно [1648]. Так же и в сплаве NASAIR 100 (ва = -0,36%) при 1000°С и напряжении g/Е = 2 10~3 через 24 ч формируются у'-пластины поперек оси растяжения, но при 925°С и том же напряжении их нет вплоть до разрушения [1651].

С образованием пластин начинается стационарная ползучесть. Чем крупнее исходные кубики, тем дольше они сливаются в пластины и тем медленнее структура из пластин ползет. Но если разнонаправленные пластины были уже в исходной структуре, она ползет быстро (в ней много стыков пластин - мест перегрузки). Поэтому вряд ли полезны у'-

пластины в поликристалле.

При ползучести монокристалла сплава SRR99 с толстыми (1 мкм) неперерезаемыми стержнями у'-фазы вдоль оси растяжения на I стадии (до 6=1,9% при 0,75ГПЛ и а/Е = 110"3) все дислокации накапливаются только на у : у' границе, образуя сетку. Угол разворота от нее рос до стационарного ш*0,5° [1652]. При а/Е - 1,8 10_3 уже после деформации 1 % дислокации покрыли у'-пластины сеткой с таким шагом, что сняли несоответствие решеток [1653]. Далее дислокации двух систем скольжения аннигилируют, переползая в границе [1652]. При 0,60 Гпл и а/Е~(Ъ...5) 10~3 дислокации накапливались на у : у' границах и угол рос до 0,3° при деформации б = 11 % [1654]. Чем гуще сетка (и больше угол со), тем короче в границе путь х = Ыа переползания поступающих из объема дислокаций и меньше время их аннигиляции t~x~<o~l. Если ш~е, то контролируемая аннигиляцией скорость скольжения дислокаций в матрице растет как v~t _1~б. Тогда скорость деформации de/d/ = pbv~ б или t ~1п е, т. е. е~ецХ -* ползучесть ускоряется экспоненциально с накоплением дислокаций на у: у' границах даже при неизменной форме частиц.

Угол о«б, и, значит, большинство дислокаций перерезали у'-частицы (иначе было бы ю»б). Сдвиги в у'-пластине на III стадии превращали ее в пилу [1653]: зубья очерчены плоскостями {111}.

Срез частиц уменьшает площадь их сопротивления пропорционально деформации. Соответственно скорость ползучести растет как е = г ц (1+Се), что опять-таки дает экспоненциальное ускорение, заметное уже при б = 1 %. Для монокристаллов разной ориентировки из сплава MAR М200 скорости ползучести удавалось предсказать, разложив сдвиги и пропорциональный им срез частиц на действующие системы скольжения [1655].

Задержка дислокаций в частицах. Преимущество сопряженных фаз - в ’’проницаемости” частицы. Главное для сопротивления ползучести: если частицы перерезаются, то даже небольшие объемы прочной фазы используются эффективно (ее частицы не могут оказаться балластом, обтекаемым матрицей). Если дислокации легко войти в частицу, но трудно выйти, упрочняют даже и "мягкие” сопряженные частицы в более прочной матрице, например включения неупорядоченного раствора в интерметаллиде (от того, что в них распадаются, вздуваются "пузырем" пары дислокаций).

Так, твердость (3-Со(А1, Ni) от выделения тонких (30 нм ) мягких y-(Ni, Со) пластинок выросла с 440 до 580 HV. Упрочняют NiAl и округлые сопряженные включения хрома размером до 20 нм [510].

От 4 % (объемн.) сопряженных шариков неупорядоченной у-фазы (10...30 нм ) в монокристалле y'-Ni3(AL, Ti) предел текучести при 200 К вырос на Дт/б = 8 10”4. В у'-матрице пара дислокаций лежала в плоскости (100) с наименьшей энергией АФГ, в у-частицах же она вздувалась в {111} - обычную для ГЦК металлов плоскость скольжения, что хорошо различимо на снимках "с ребра” вдоль одной и другой плоскости. Теперь выйти из частицы дислокация может только в "худшую" плоскость {111} матрицы, и это упрочняет. Вмешиваясь в поперечное скольжение пар {111 }<->{ 100} в у'-матрице, мягкие у-частицы не только упрочняют, но и сдвигают вверх температурную аномалию предела текучести (§4.2).

Сопротивление скольжению соединений металл-металлоид круто падает с нагревом (§4.3). Поэтому их частицы могут стать перерезаемыми при достаточно высокой температуре. Так, если в Ni3Al растворить углерод [можно до 4,8 % (ат.)С], а часть никеля заместить на хром, то старение дает частицы карбида Сг23С6 размером 50 нм с той же ориентировкой кубической решетки [510]. При 0,32 Гпл дислокации эти частицы обходят, оставляя петли Орована, а при 0,66 Тт перерезают (и пары в них распадаются) [510].

Ниже порога Орована важно, что проницаемость частиц исключает и обход их переползанием: застряв внутри частицы, дислокация не может обойти ее по поверхности. При частичном сопряжении дислокация в частицу не проникает, но переползание по ее границе много медленнее, чем для несопряженных фаз.

Еще одно, косвенное преимущество: если при распаде твердого раствора частицы сопряженные, то и при большой объемной доле они могут заполнить объем равномерно. Попутно этим отключается и механизм Харпера-Дорна (§3.6) - перетяжка трехмерной сетки дислокаций. Наконец, низкая энергия поверхности раздела при сопряжении - это малая движущая сила коалесценции частиц и медленное изменение структуры при длительной работе.

По перечисленным причинам во многих системах наибольшее сопротивление ползучести получают при сопряжении фаз. В частности, сопротивление ползучести композиций металл-интерметаллид при оптимальной структуре много больше, чем самих интерметаллидов. Скорость стационарной ползучести 10-7с-1 при 800 С (0,56 Гщ,) достигается в NiAI около 120 МПа. Это напряжение немного выше, чем для лучшего из легированных однофазных сплавов на основе y'-Ni3Al-B, но в несколько раз хуже, чем для многофазной сложнолегированной композиции МА6000 на основе у/у' [558]. При 1000°С со скоростью 10~7 с-1 NiAI ползет при 10 МПа, Ni2TiAl - при 20 МПа, а многофазный у/у' никелевый сплав MAR М200 (см. табл. 16) - при 200 МПа. Очевидно, и разработки жаропрочных систем из нескольких интерметаллидов или соединений с металлоидами должны пройти тот же долгий путь оптимизации структуры.