- •Вопрос 2. Резервная дифференциальная защита блока

- •Вопрос 3 Устройство компаундирования с электромагнитным корректором напряжения.

- •Вопрос 1.Зашита от к. З. Между фазами является основной защитой электродвигателей, и установка ее обязательна во всех случаях.

- •Вопрос 1. Перечень элементов схем реле рсн14

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

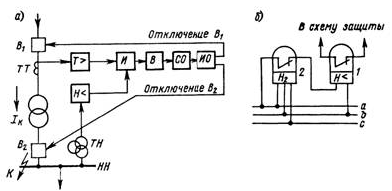

17 1) Рис 1. Схема защиты асинхронного двигателя от КЗ и перегрузок

2)Время-импульсный принцип основывается на анализе длительности пауз, появляющихся в кривой дифференциального тока. При апериодическом броске тока намагничивания паузы tп между моментами, когда мгновенные значения тока намагничивания превышают ток срабатывания реагирующего органа защиты (РО), велики. При синусоидальном токе (режим КЗ в защищаемой зоне) паузы между мгновенными значениями выпрямленного тока КЗ, превышающими ток срабатывания РО, малы. Таким образом , оценивая с помощью специальной схемы продолжительность пауз , защита может отличить режим броска тока намагничивания (блокировка защиты ) от режима КЗ в зоне (срабатывания защиты).

3)

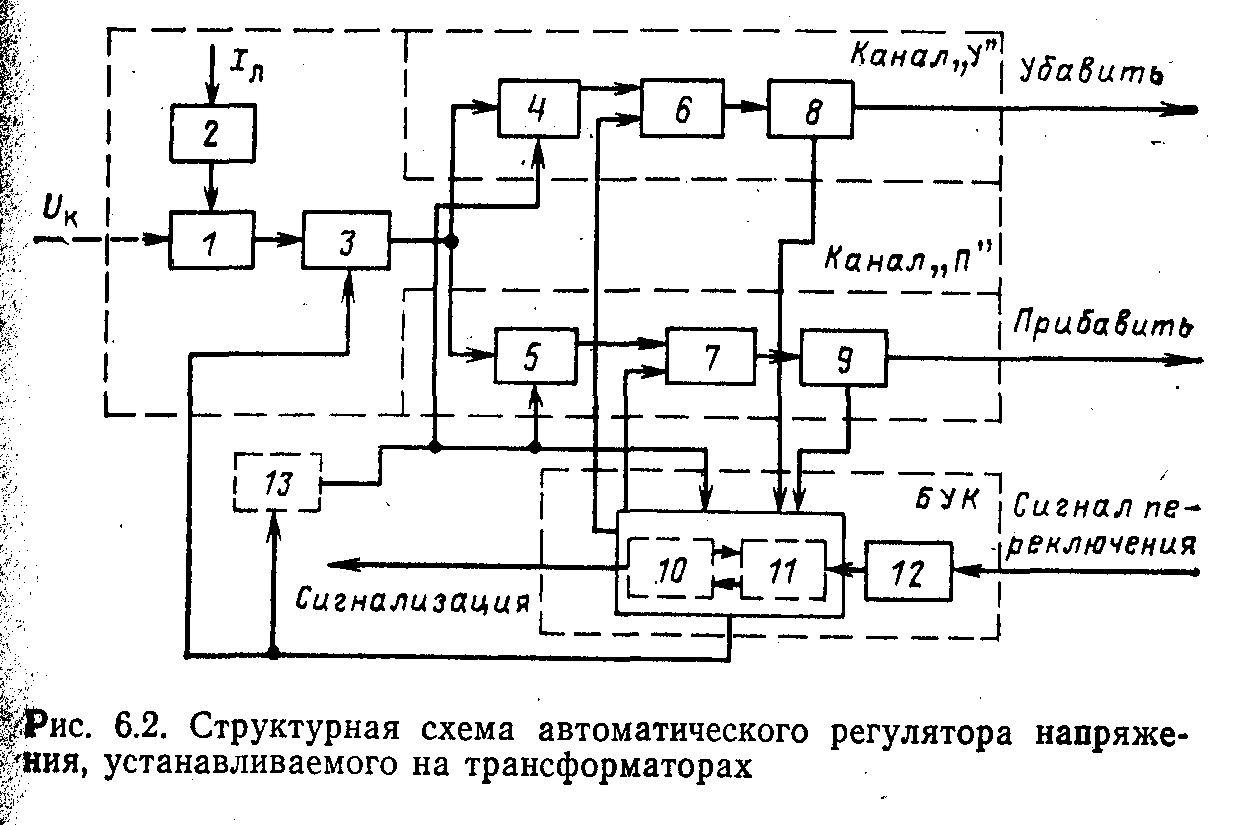

Структурная схема устройства,

представленная на рис. 6.2, содержит три

основных функциональных звена: тракт

регулирования с двумя каналами управления

(Убавить

—

на понижение напряжения, Прибавить

—на повышение

напряжения), блок управления и

контроля БУК,

генератор

тактовых импульсов ГТИ

с

элементом изменения периода следования

тактовых импульсов. В состав тракта

регулирования входят следующие элементы:

сумматор 1,

датчик

тока 2,

элементы

формирования и изменения зоны

нечувствительности и уставки АРНТ,

измерения и разделения каналов с

преобразователями 3,

элементы

времени 4

и

5,

элементы

запрета 6

и

7, исполнительные элементы 8

и

9.

Структурная схема устройства,

представленная на рис. 6.2, содержит три

основных функциональных звена: тракт

регулирования с двумя каналами управления

(Убавить

—

на понижение напряжения, Прибавить

—на повышение

напряжения), блок управления и

контроля БУК,

генератор

тактовых импульсов ГТИ

с

элементом изменения периода следования

тактовых импульсов. В состав тракта

регулирования входят следующие элементы:

сумматор 1,

датчик

тока 2,

элементы

формирования и изменения зоны

нечувствительности и уставки АРНТ,

измерения и разделения каналов с

преобразователями 3,

элементы

времени 4

и

5,

элементы

запрета 6

и

7, исполнительные элементы 8

и

9.

18 1) Реле состоит из следующих основных частей (деталей): электромагнита 1 с обмоткой 2, состоящей из двух катушек, расположенных на верхнем и нижнем стержнях электромагнита; стального якоря 3, жестко укрепленного на оси 10; подвижных контактных мостиков 5, укрепленных на якоре с помощью изоляционной ко¬лодки; спиральной противодействующей пружины 4, связанной внутренним концом с осью якоря; неподвижных контактов 7, 8 и упорных винтов в, ограничивающих ход якоря.На якорь действуют электромагнитная сила F, [см. (3.1)] и противоположная по направлению механическая сила пружины F,,p. Якорь притягивается к электромагниту, и реле, срабатывая, раз¬мыкает контакты 7 и замыкает контакты & при токе в реле, при ко¬тором F3 > Fnp.При прохождении по обмоткам электромагнита тока электромагнит стремится притянуть якорь к полюсам, т. е. повернуть его вместе с осью по часовой стрелке. Этому препятствует спиральная пружина. Усилие, воздействующее на якорь от -электромагнита (электромагнитный момент), зависит от числа витков рбмотки, значения тока в обмотке и угла поворота якоря (см. формулу (3.1)1, а усилие от пружины (противодействующий момент) — от начальной затяжки пружины, угла и поворота якоря.При отсутствии тока в обмотке или его малом значении якорь под воздействием пружины находится в крайнем левом положении. С увеличением тока электромагнитный момент возрастает и, когда он превысит противодействующий момент пружины, якорь втягивается под полюсы и поворачивает ось с подвижным контактным мостиком, который при этом замыкает неподвижные контакты. Л1омент замыкания контактов называется моментом срабатывания реле. Наименьший ток, при котором реле срабатывает, называется током срабатывания /п>1,, а наибольший ток, при котором реле возвращается в исходное положение,—током возврата /„, р.ОтношениеК=Iв.р/Iс.р так же, как у реле прямого действия, называется коэффициентом возврата.Уставки срабатывания токовых реле РТ-40 регулируются изменением натяжения пружины с помощью поводка 14 (рис. 3.16) и изменением соединения катушек обмотки реле (последовательно или параллельно), что изменяет пределы шкалы в 2 раза. Нанесенные на шкале уставки соответствуют последовательному соединению катушек. При параллельном соединении уставки шкалы удваиваются. Коэффициент возврата у максимальных реле не менее 0,8, у минимальных— не более 1,2.Для гашения вибрации контактов при ударах якоря об упоры у токовых реле РТ-40 имеется специальное механическое устройство—гаситель вибрации 18 (рис. 3.16). Гаситель вибрации представляет собой небольшой полый цилиндр, укрепленный на одной оси с якорем и заполненный песком. При срабатывании реле песок поглощает энергию удара якоря об упоры, чем предотвращается его отскакивание и вибрация контактов.

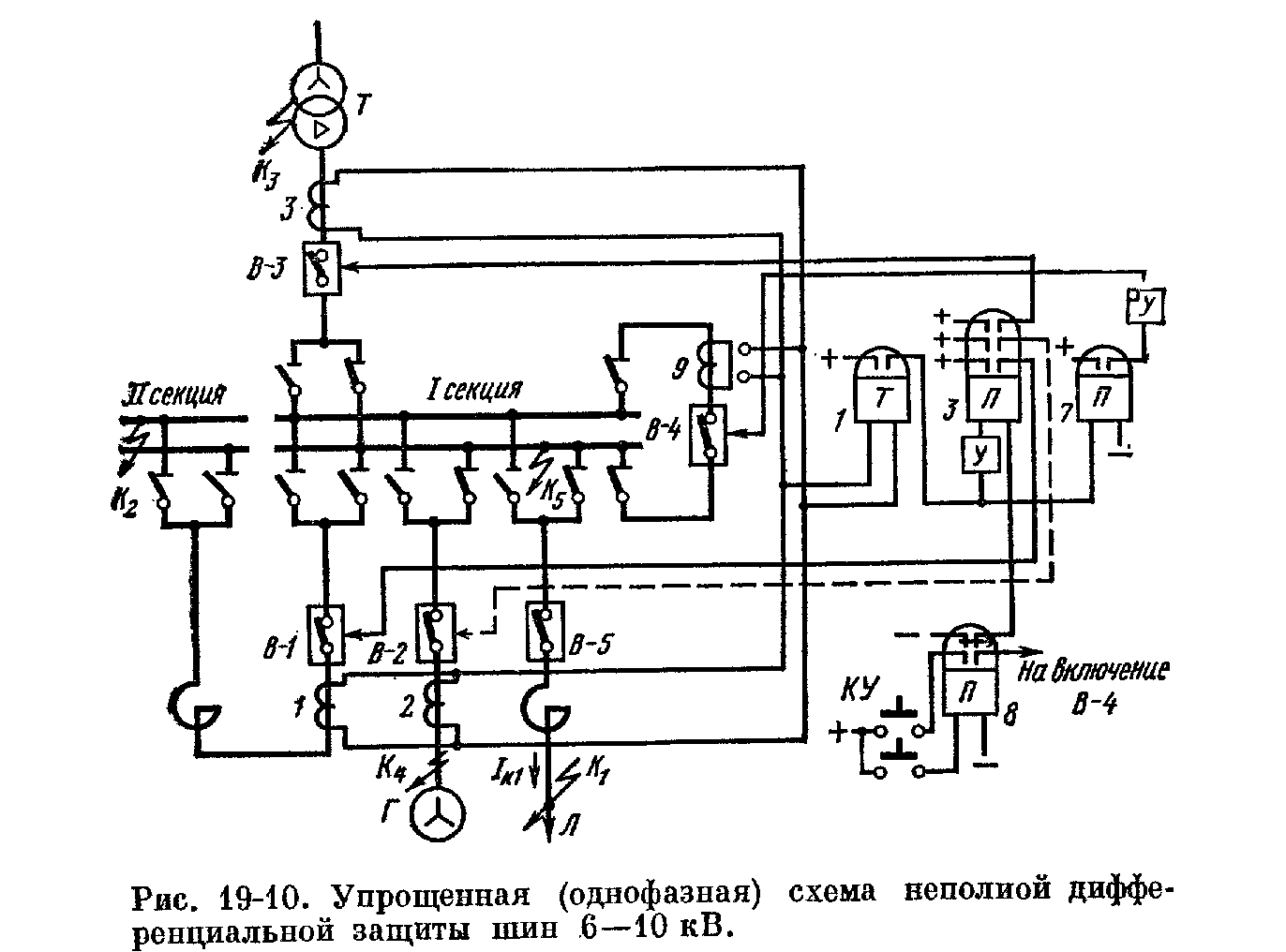

2)На

электростанциях и подстанциях с

реактивными линиями и несколькими

источниками питания применяется

неполная дифференциальная защита по

схеме, изображенной на рис 19-10.

Дифференциальное токовое реле 1

включается на сумму токов всех источников

питания, т. е. генератора Г, трансформатора

Т и секционного выключателя В-1.

Трансформаторы тока линии Л, не имеющей

источников питания, к защите не

подключается, что упрощает схему и

является преимуществом неполной диф.

защиты по сравнению с полной. Коэффициенты

трансформации ТТ, питающих неполную

диф. защиту, должны быть одинаковыми.

При кз на отходящих линиях Л ( например,

в точке К1

) токи кз и нагрузки, поступающие в

реле1, не балансируются, т. к. токи,

проходящие по линиям, не попадают в

защиту, поэтому в реле 1 проходят сумма

токов кз , притекающих к месту повреждения

от источников питания, и суммарный ток

нагрузки линий. Для того чтобы защита

в этом случае не действовала, её ток

срабатывания должен удовлетворять

условию

![]() где

Кн- коэффициент надёжности, равный

1,2-1,3.При кз на соседней секции , в

генераторе или за трансформатором ( в

точках К2, К3 и К4) токи кз, притекающие

и утекающие от шин, поступая в реле 1,

уравновешиваются благодаря

дифференциальному принципу соединения

ТТ источников питания, поэтому защита

не действует, В нормальном режиме токи

нагрузки , проходящие по отходящим

линиям, не попадают в реле 1. В результате

этого токи в реле не балансируются и в

нем появляется остаточный ток, равный

сумме нагрузочных токов линий, Однако

защита не действует, поскольку суммарный

ток нагрузки меньше тока Iк1,

от которого отстроена защита.

где

Кн- коэффициент надёжности, равный

1,2-1,3.При кз на соседней секции , в

генераторе или за трансформатором ( в

точках К2, К3 и К4) токи кз, притекающие

и утекающие от шин, поступая в реле 1,

уравновешиваются благодаря

дифференциальному принципу соединения

ТТ источников питания, поэтому защита

не действует, В нормальном режиме токи

нагрузки , проходящие по отходящим

линиям, не попадают в реле 1. В результате

этого токи в реле не балансируются и в

нем появляется остаточный ток, равный

сумме нагрузочных токов линий, Однако

защита не действует, поскольку суммарный

ток нагрузки меньше тока Iк1,

от которого отстроена защита.

При

кз на защищаемых шинах ( точка К5) в реле

проходит сумма токов кз, поступающих

к месту повреждения от источников

питания (ƩIк=

Iк5).

Если Iк5>Iсз

защиты, то она приходит в действие,

отключая все источники питания,

связывающие шины с системой ( т. е.

трансформаторы и секционный выключатель

генераторов). По своему принципу работы

защита не действует при внешних кз и

поэтому может выполяться без выдержки

времени. Рассмотренная схема по существу

является токовой отсечкой, включееной

на сумму токов всех источников питания.

Достоинствами защиты являются её

быстрота действия и большая простота

схемы по сравнению с полной дифференциальной

защитой.

При

кз на защищаемых шинах ( точка К5) в реле

проходит сумма токов кз, поступающих

к месту повреждения от источников

питания (ƩIк=

Iк5).

Если Iк5>Iсз

защиты, то она приходит в действие,

отключая все источники питания,

связывающие шины с системой ( т. е.

трансформаторы и секционный выключатель

генераторов). По своему принципу работы

защита не действует при внешних кз и

поэтому может выполяться без выдержки

времени. Рассмотренная схема по существу

является токовой отсечкой, включееной

на сумму токов всех источников питания.

Достоинствами защиты являются её

быстрота действия и большая простота

схемы по сравнению с полной дифференциальной

защитой.

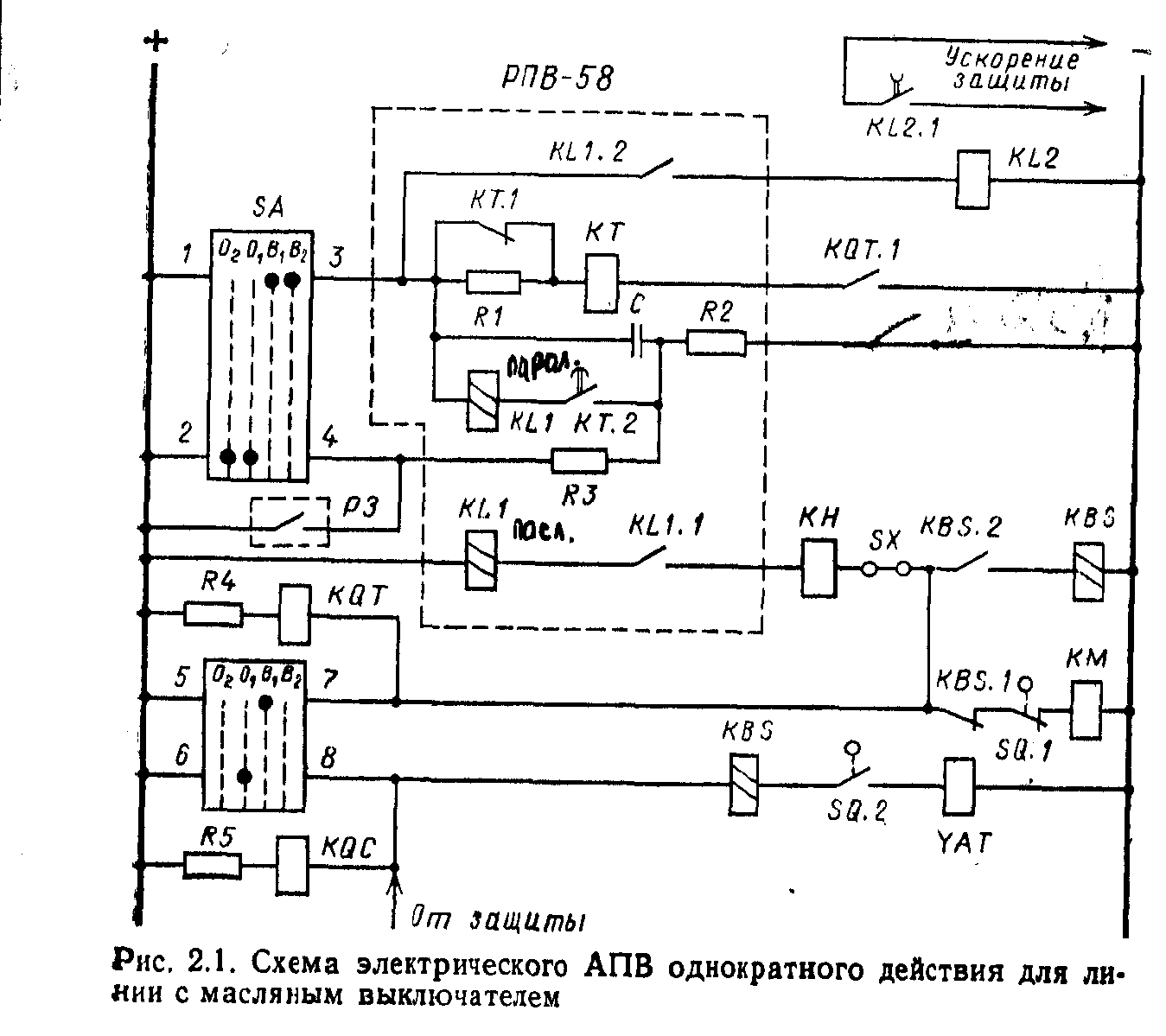

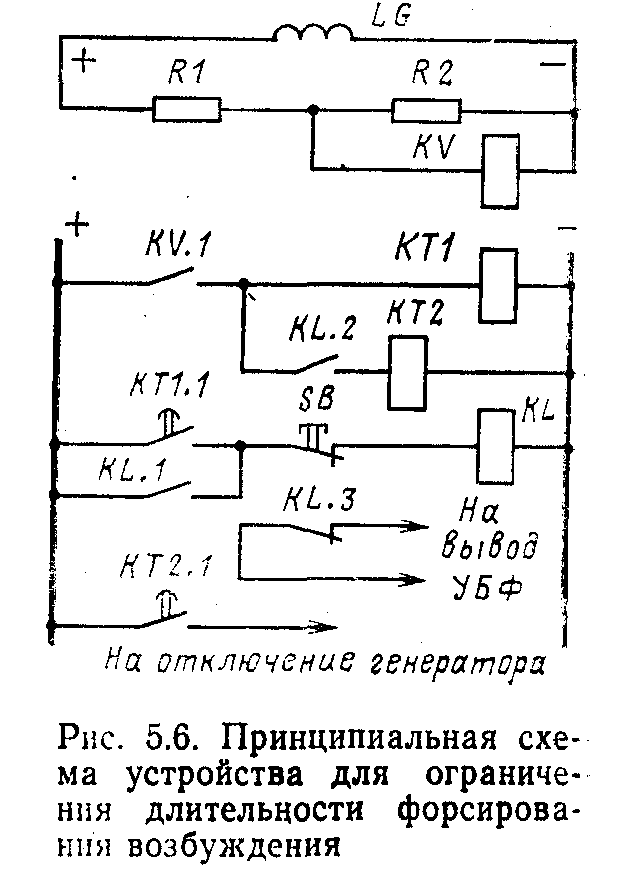

3)

входят:

реле времени КТ

типаЭВ-133

с добавочным резистором К1

для

обеспечения термической стойкости

реле; промежуточное реле КЬ1

с

двумя обмотками — параллельной и

последовательной; конденсатор С

(20

мкФ), обеспечивающий однократность

действия АПВ; зарядный резистор Я2

(1,1

МОм) и разрядный резистор КЗ

(510

Ом). В рассматриваемой схеме дистанционное

управление выключателем производится

ключом управления ЗА,

у

которого предусмотрена фиксация

положения последней операции. Поэтому

после операции включения ключ управления

остается в положении «Включено» (В2),

а

после операции отключения — в

положении «Отключено» (О2).

Когда выключатель включен и ключ

управления находится в положении

«Включено», к конденсатору С подводится

плюс оперативного тока через контакты

ключа, а минус — через зарядный

резистор Я2.

При

этом конденсатор заряжен и схема АПВ

находится в состоянии

готовности

к действию.

входят:

реле времени КТ

типаЭВ-133

с добавочным резистором К1

для

обеспечения термической стойкости

реле; промежуточное реле КЬ1

с

двумя обмотками — параллельной и

последовательной; конденсатор С

(20

мкФ), обеспечивающий однократность

действия АПВ; зарядный резистор Я2

(1,1

МОм) и разрядный резистор КЗ

(510

Ом). В рассматриваемой схеме дистанционное

управление выключателем производится

ключом управления ЗА,

у

которого предусмотрена фиксация

положения последней операции. Поэтому

после операции включения ключ управления

остается в положении «Включено» (В2),

а

после операции отключения — в

положении «Отключено» (О2).

Когда выключатель включен и ключ

управления находится в положении

«Включено», к конденсатору С подводится

плюс оперативного тока через контакты

ключа, а минус — через зарядный

резистор Я2.

При

этом конденсатор заряжен и схема АПВ

находится в состоянии

готовности

к действию.

При включенном выключателе реле положения «Отключено» КЯТ, осуществляющее контроль исправности цепей включения, током не обтекается и контакт его в цепи пуска схемы АПВ разомкнут. Пуск схемы АПВ происходит при отключении выключателя релейной защитой.в результате возникновения несоответствия между положением ключа управления, которое не изменилось, и положением выключателя, который теперь отключен. Несоответствие положений ключа и выключателя характеризуется тем, что через контакты ключа /—3 на схему АПВ по-прежнему подается плюс оперативного тока, а ранее разомкнутый вспомогательный контакт выключателя 5(?./ переключился и замкнул цепь обмотки реле К, которое, сработав, подало контактом КЯТ.1 минус «а обмотку реле времени КТ. При срабатывании реле времени размыкается его мгновенный размыкающий контакт КТ.1 и вводится в цепь обмотки реле дополнительное сопротивление (резистор Я1). Это приводит к уменьшению тока в обмотке реле, благодаря чему обеспечивается его термическая стойкость при длительном прохождении тока. По истечении установленной выдержки времени реле КГ подключает замыкающим контактом КТ.2 параллельную обмотку реле КЬ1 к конденсатору С; Реле (при этом срабатывает от тока разряда конденсатора и, самоудерживаясь через свою вторую обмотку, включенную последовательно с обмоткой контактора КМ, подает команду на включение выключателя. Благодаря использованию у реле КЫ последовательной обмотки обеспечивается необходимая длительность импульса для надежного включения выключателя, поскольку параллельная обмотка этого реле обтекается током кратковременно при разряде конденсатора. Выключатель включается, размыкается его вспомогательный контакт 5. Если повреждение на линии было неустойчивым, она останется в работе. После размыкания контакта реле времени КТ.2 конденсатор С начнет заряжаться через зарядный резистор R2, сопротивление которого выбирается таким, чтобы время заряда конденсатора С составляло 20—25 с. Таким образом, спустя указанное время схема АПВ будет подготовлена к новому действию. Если повреждение было устойчивым, то включившийся под действием схемы АПВ выключатель вновь отключится релейной защитой и вновь сработают реле КОТ и и КТ. Реле КИ однако, при этом второй раз работать не будет, так как конденсатор С, разряженный при первом АПВ, еще не успел зарядиться. Таким образом, рассмотренная схема обеспечивает однократное действие при устойчивом КЗ на линии. При оперативном отключении выключателя ключом управления ЗА несоответствия не возникает и схема АПВ не действует, так как одновременно с подачей команды на отключение выключателя контактами ключа 6—8 размыкаются его контакты /—3, чем снимается плюс оперативного тока со схемы АПВ. Поэтому сработает только реле КЯТ, а реле КТ и КЫ не сработают. Одновременно со снятием оперативного тока контактами 1—3 ЗА замыкаются контакты 2—4 и конденсатор С разряжается через резистор КЗ. При оперативном включении выключателя ключом управления готовность схемы АПВ действию наступает после заряда конденсатора через Э—25 с. В случае отключения линии защитой РЗ, когда действия АПВ не требуется, через резистор R3 производится разряд конденсатора. Для предотвращения многократного включения выключателя на устойчивое КЗ, что могло бы иметь место в случае застревания контактов реле КЫ в замкнутом состоянии, в схеме управления устанавливается специальное промежуточное реле КВ5 типа РП-232, имеющее две обмотки— рабочую последовательную и параллельную удерживающую. Реле КВ8 срабатывает при прохождении тока по катушке отключения выключателя и удерживается в сработавшем положении до снятия команды на включение. Цепь обмотки КМ при этом размыкается контактом КВ3.1, благодаря чему предотвращается включение выключателя.

19 1)нету

2) Электромагнитные; реле типов РТ-40 и РН-50 выполнены на электромагнитной системе с поперечным движением якоря. Принцип устройства реле РТ-40, РН-50 показан на рис. 3.15, а кон¬структивное выполнение — на рис. 3.16 [2, 13].Реле состоит из следующих основных частей (деталей): электро¬магнита 1 с обмоткой 2, состоящей из двух катушек, расположен¬ных на верхнем и нижнем стержнях электромагнита; стального якоря 3, жестко укрепленного на оси 10; подвижных контактных мостиков 5, укрепленных на якоре с помощью изоляционной ко¬лодки; спиральной противодействующей пружины 4, связанной внутренним концом с осью якоря; неподвижных контактов 7, 8 и упорных винтов в, ограничивающих ход якоря.Па якорь действуют электромагнитная сила F, [см.(3.1)] и противоположная по направлению механическая сила пружины F,,p. Якорь притягивается к электромагниту, и реле, срабатывая, раз¬мыкает контакты 7 и замыкает контакты & при токе в реле, при ко¬тором F3 > Fnp.При прохождении по обмоткам электромагнита тока электромагнит стремится притянуть якорь к полюсам, т. е. повернуть его вместе с осью по часовой стрелке. Этому препятствует спиральная пружина. Усилие, воздействующее на якорь от -электромагнита (электромагнитный момент), зависит от числа витков рбмотки, значения тока в обмотке и угла поворота якоря (см. формулу (3.1)1, а усилие от пружины (противодействующий момент) — от начальной затяжки пружины, угла и поворота якоря.При отсутствии тока в обмотке или его малом значении якорь под воздействием пружины находится в крайнем левом положении. С увеличением тока электромагнитный момент возрастает и, когда он превысит противодействующий момент пружины, якорь втягивается под полюсы и поворачивает ось с подвижным контактным мостиком, который при этом замыкает неподвижные контакты. Л1омент замыкания контактов называется моментом срабатывания реле. Наименьший ток, при котором реле срабатывает, называется током срабатывания /п>1,, а наибольший ток, при котором реле возвращается в исходное положение,—током возврата /„, р.Отношение К=Iв.р/Iс.р так же, как у реле прямого действия, называется коэффициентом возврата.Уставки срабатывания токовых реле РТ-40 регулируются изменением натяжения пружины с помощью поводка 14 (рис. 3.16) и изменением соединения катушек обмотки реле (последовательно или параллельно), что изменяет пределы шкалы в 2 раза. Нанесенные на шкале уставки соответствуют последовательному соединению катушек. При параллельном соединении уставки шкалы удваиваются. Коэффициент возврата у максимальных реле не менее 0,8, у минимальных— не более 1,2.Для гашения вибрации контактов при ударах якоря об упоры у токовых реле РТ-40 имеется специальное механическое устройство—гаситель вибрации 18 (рис. 3.16). Гаситель вибрации представляет собой небольшой полый цилиндр, укрепленный на одной оси с якорем и заполненный песком. При срабатывании реле песок поглощает энергию удара якоря об упоры, чем предотвращается его отскакивание и вибрация контактов.

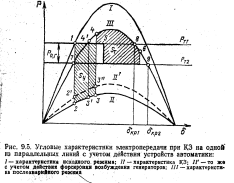

3)Под

статической устойчивостью понимается

способность энергосистемы сохранять

синхронную параллельную работу

генераторов при малых возмущениях и

медленных изменениях параметров режима.

Под динамической устойчивостью

понимается способность энергосистемы

сохранять синхронную параллельную

работу генераторов при значительных

внезапных .возмущениях, возникающих в

энергосистеме (КЗ, аварийное отключение

генераторов, линий, трансформаторов).

Одним из эффективных средств повышения

статической устойчивости является

применение АРВ генераторов (см. гл.

5). На рис. 9.4 показаны сравнительные

угловые характеристики электропередачи

без автоматического регулирования

возбуждения генераторов (характеристика

/) и с автоматическим регулированием

(характеристика //). При действии устройств

АРВ генераторов электростанции угловая

характеристика видоизменяется: максимум

характеристики смещается в область

значений углов б, больших 90°.

Э![]() ффективными

средствами повышения устойчивости

являются все виды АПВ (см. гл. 2). Если

указанные выше средства не обеспечивают

4еобходимого запаса устойчивости,

то применяется ограничение мощности,

передаваемой в приемную часть

энергосистемы, путем разгрузки

турбин через нх системы регулирования

или. отключения части генераторов

в передающей части энергосистемы

[23].. Отключение используется и как

средство для повышения динамической

устойчивости. Для повышения

эффективности ограничения мощности

генераторов оно выполняется совместно

с делением передающей части энергосистемы

(электростанции) на две асинхронно

работающие' части. Чтобы исключить

нежелательное снижение частоты .Ы

энергосистеме, ограничение мощности

генераторов в передающей части

энергосистемы выполняется совместно

с отключением части потребителей в

приемной ее части. Такое комплексное

управление, являющееся наиболее

эффективным средством повышения

устойчивости, требует для его реализации

значительных затрат на создание

рассредоточенной системы автоматического

отключения нагрузки>(САОН). Отключение

генераторов получило наиболее широкое

применение на ГЭС, так как обратное

включение гидрогенераторов может

быть выполнено за относительно небольшое

время.

ффективными

средствами повышения устойчивости

являются все виды АПВ (см. гл. 2). Если

указанные выше средства не обеспечивают

4еобходимого запаса устойчивости,

то применяется ограничение мощности,

передаваемой в приемную часть

энергосистемы, путем разгрузки

турбин через нх системы регулирования

или. отключения части генераторов

в передающей части энергосистемы

[23].. Отключение используется и как

средство для повышения динамической

устойчивости. Для повышения

эффективности ограничения мощности

генераторов оно выполняется совместно

с делением передающей части энергосистемы

(электростанции) на две асинхронно

работающие' части. Чтобы исключить

нежелательное снижение частоты .Ы

энергосистеме, ограничение мощности

генераторов в передающей части

энергосистемы выполняется совместно

с отключением части потребителей в

приемной ее части. Такое комплексное

управление, являющееся наиболее

эффективным средством повышения

устойчивости, требует для его реализации

значительных затрат на создание

рассредоточенной системы автоматического

отключения нагрузки>(САОН). Отключение

генераторов получило наиболее широкое

применение на ГЭС, так как обратное

включение гидрогенераторов может

быть выполнено за относительно небольшое

время.

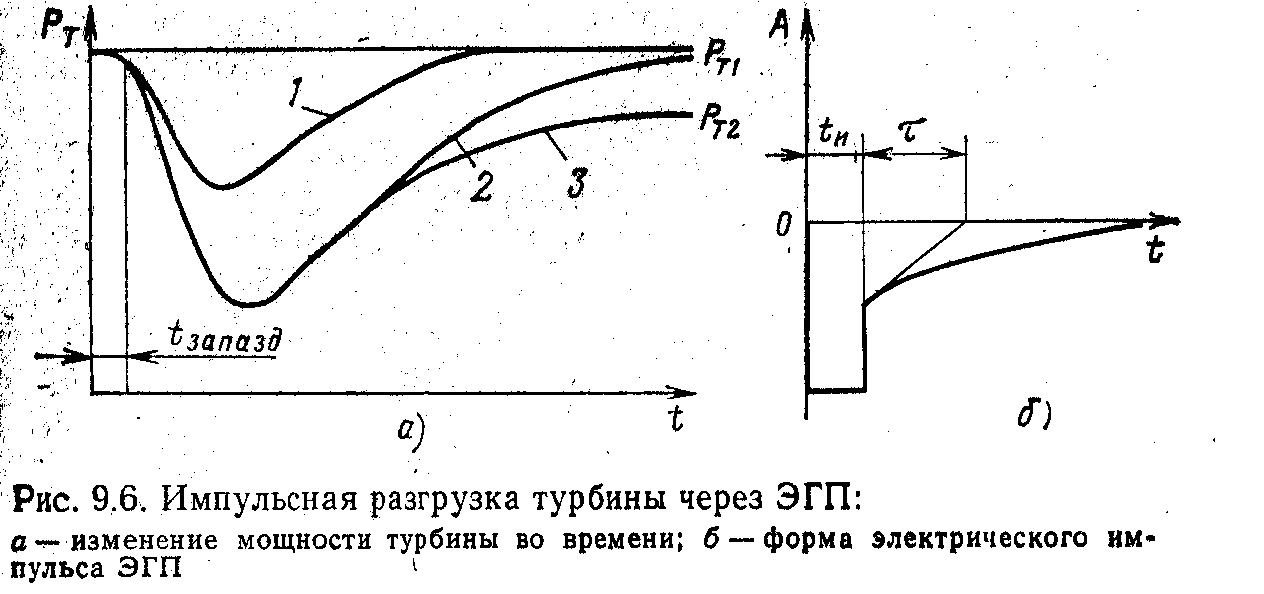

Средства повышения динамической устойчивости Кардинальным средством повышения динамической устойчивости при КЗ является снижение его длительности применением более быстродействующих защит и выключателей [8]. Эффективность этого средства показана на рис. 9.5. Точками 3 и 3' обозначены моменты отключения КЗ при различной его длительности. Ускоренное отключение КЗ в точке 3' ограничивает площадку ускорения характеристикой Р»ь характеристикой II и ординатами .t~i и 3'—4'.

Форсировка возбуждения также способствует повышению устойчивости. На рис. 9.5 показано ее влияние.

Действуя во время КЗ, она повышает ЭДС генераторов и напряжение на шинах электростанции, что приводит к уменьшению сброса электрической мощности. Угловая характеристика, соответствующая режиму КЗ, занимает положение //', площадка ускорения уменьшается: она ограничивается линиями Ptu II' и ординатами 1—2' и 3 —4. Форсировка возбуждения может быть полезной и после отключения КЗ. В этом случае она способствует увеличению площадки торможения.Автоматическое повторное включение линии как средство повышения динамической устойчивости может быть эффективным, если время бестоковой паузы АПВ меньше времени, за которое угол б достигает критического значения. В этих условиях успешное АПВ увеличивает площадку торможения и тем самым ограничивает1 увеличение угла б (см. рис. 9.3,6). Практически указанный эффект может быть получен от применения устройства быстродействующего АПВ (БАПВ) с временем бестоковой паузы не более 0,3—0,5 с.Отключение части генераторов применяется та электростанциях передающей части энергосистемы. Эффективность этого средства иллюстрируется рис. 95. Отключение генераторов общей мощностью Р0,т в момент времени, соответствующий точке 5, приводит к снижению мощности турбин от исходного значения •Pti ДоРтг, а следовательно, к увеличению максимальной площадки торможения. Одновременно происходит увеличение критического угла от бия до бдо. Положение точки 5 зависит от времени действия устройства автоматики и времени отключения выключателей генераторов. Как видно из рисунка, максимальное значение угла 6 в переходной процессе (точка 6) не превышает критического значения бКрг- Динамическая устойчивость не нарушается. Новый режим устанавливается в точке 7, характеризующейся равенством мощности турбин Рц и электрической мощности, передаваемой в энергосистему по оставшейся в работе линии.Кратковременная импульсная разгрузка тепловых турбин может оказаться достаточной для сохранения динамической устойчивости. После затухания переходного процесса мощность, турбин может бить восстановлена.Импульсная разгрузка турбин предусматривается на энергоблоках большой мощности тепловых электростанций. Импульсная разгрузка на ГЭС не применяется, так как она неэффективна из-за медленнодействующей системы регулирования частоты вращения гидравлических турбин.Для выполнения импульсной разгрузки тепловые турбины оборудуются специальными электрогидравлическими преобразователями (ЭГП), которые преобразуют электрические сигналы устройств противоаварийной автоматики в гидравлические воздействия на систему регулирования частоты вращения. Электрогидравлический преобразователь обеспечивает быстрый ввод в систему регулирования сигнала разгрузки. После снятия сигнала разгрузки система регулирования восстанавливает мощность турбины до первоначального значения. На jmc. 9.6, а показано изменение мощности турбины во |?времени при импульсном воздействии на систему регулирования турбины через ЭГП. Глубина и скорость разгрузки зависят от параметров регулирующего импульса— амплитуды А и длительности импульса ta (рис. ffi.6,б). Характеристики 1 и 2 соответствуют импульсам различной амплитуды или длительности. Чем больше \ амплитуда и длительность импульса, тем быстрее и глубже снижение мощности турбины, Снижение мощноститурбины начинается с запаздыванием 0,15—0,2 с, обусловленным инерционностью элементов гидравлической системы регулирования и наличием паровых объемов перед турбиной. Минимальное значение мощности достигается через 0,5—0,7 с после подачи импульса регулирования. Для сохранения статической устойчивости послеаварийного режима воздействие через ЭГП дополняется воздействием на ограничение мощности турбин через механизм управления турбины (МУТ) (см. § 7.2). Характеристика 3 на рис. 9.6, а показывает изменение мощности турбины при ее разгрузке через ЭГП и МУТ. В установившемся послеаварийном режиме мощность турбины Рч2 меньше мощности турбины исходного режима Импульс регулирования (рис. 9.6,6) показан в виде отрицательного сигнала (сигнала на уменьшение мощности) с экспоненциальным затуханием, характеризующимся постоянной времени т. Экспоненциальный съем сигнала создает замедление в наборе мощности турбиной и предотвращает нарушение устойчивости во втором цикле качаний [19].

20 1) Для того чтобы обеспечить самозапуск наиболее ответственных электродвигателей, устанавливается защита минимального напряжения, отключающая неответственные электродвигатели, отсутствие которых в течение некоторого времени не отразится на производственном процессе. При этом уменьшается суммарный ток самозапуска и повышается напряжение на шинах собственных нужд, благодаря чему обеспечивается самозапуск ответственных электродвигателей.

Наиболее просто защиту минимального напряжения можно выполнить с одним реле напряжения, включенным на междуфазное напряжение. Однако такое выполнение защиты ненадежно, так как при обрывах в цепях напряжения возможно ложное отключение электродвигателей. Поэтому однорелейная схема защиты применяется только при использовании реле прямого действия.

Для предотвращения ложного срабатывания защиты при нарушении цепей напряжения применяются специальные схемы включения реле напряжения. Одна из таких схем для четырех электродвигателей, [43], показана на рис. 10.6. Реле минимального напряжения прямого действия KVT1—KVT4 включены на междуфазные напряжения ab и be. Для повышения надежности защиты эти реле питаются отдельно от приборов и счетчиков, которые подключены к цепям напряжения через трехфазный автоматический выключатель SF3 с мгновенным электромагнитным расцепителем (использованы две фазы автоматического выключателя).

Фаза В цепей напряжения заземлена не глухо, а через пробивной предохранитель FV, что исключает возможность однофазных КЗ в цепях напряжения и также повышает надежность защиты. В фазе А защиты установлен однофазный автоматический выключатель SF1 с электромагнитным мгновенным расцепителем, а в фазе С — автоматический выключатель с замедленным тепловым расцепителем. Между фазами Л и С включен конденсатор С емкостью порядка 30 мкФ, назначение которого указано ниже.

При повреждениях в цепях напряжения рассматриваемая защита будет вести себя следующим образом. Замыкание одной из фаз на землю, как уже отмечалось выше, не приводит к отключению автоматических выключателей, так как цепи напряжения не имеют глухого заземления.

При двухфазном КЗ фаз В и С отключится только автоматический выключатель SF2 фазы С. Реле напряжения KVT1 и KVT2 остаются при этом подключенными к нормальному напряжению и поэтому не запускаются. Реле KVT3 и KVT4, запустившиеся при КЗ в цепях напряжения, после отключения автоматического выключателя SF2 вновь подтянутся, так как на них будет подано напряжение от фазы А через конденсатор С. При КЗ фаз А В или АС отключится автоматический выключатель SF1, установленный в фазе А. После отключения КЗ реле KVT1 и KVT2 вновь подтянутся под действием напряжения от фазы С, поступающего через конденсатор С. Реле KVT3 и KVT4 не запустятся. Аналогично будут вести себя реле и при обрыве фаз А и С.

Таким образом рассматриваемая схема защиты не работает ложно при наиболее вероятных повреждениях цепей напряжения. Ложная работа защиты возможна только при маловероятных повреждениях цепей напряжения — трехфазном КЗ или при отключении автоматических выключателей SF1 и SF2.

2) Промежуточные реле. Основным назначением промежуточных реле является:размножение контактов основного реле в тех случаях, когда при срабатывании последнего требуется одновременно замкнуть или разомкнуть несколько цепей. Одним из таких случаев является одновременное отключение от защиты нескольких выключателей;разгрузка контактов основного реле при необходимости замыкания или размыкания цепей такой мощности, на которую контакты основного реле не рассчитаны. В этих случаях основное реле замыкает цепь обмотки промежуточного реле, а последнее своими более мощными контактами замыкает или размыкает соответствующие цепи. Промежуточные реле выполняются на электромагнитном принципе для работы на оперативном постоянном и переменном токе. В зависимости от назначения промежуточные реле выполняются с обмотками напряжения или обмотками тока или теми и другими одновременно. Промежуточные реле с обмотками напряжения включаются на полное напряжение источника оперативного тока. Промежуточные реле с обмотками тока включаются последовательно в цепь обмоток других аппаратов (например, отключающих катушек выключателей) и работают от тока, проходящего по этой цепи. Реле постоянного тока изготовляются на напряжения 24, 48, 110 и 220 В, а переменного тока" — на 127, 220 и 380 В

3) Все устройства АВР должны удовлетворять следующим основным требованиям.

1. Схема АВР должна приходить в действие при исчезновении напряжения на шинах потребителя по любой причине, в том числе при аварийном, ошибочном или самопроизвольном отключении выключателей рабочего источника питания, а также при исчезновении напряжения на шинах, от которых осуществляется питание рабочего источника. Включение резервного источника часто допускается также при КЗ на шинах потребителя. 2. Для того чтобы уменьшить длительность перерыва питания потребителей, включение резервного источника питания должно производиться сразу же после отключения рабочего источника. 3. Действие АВР должно быть однократным, чтобы не допускать нескольких включений резервного источника на неустранившееся КЗ. 4. Схема АВР не должна приходить в действие до отключения выключателя рабочего источника, чтобы избежать включения резервного источника на КЗ в неотключившемся рабочем источнике. Выполнение этого требования исключает также в отдельных случаях несинхронное включение двух источников питания. 5. Для того чтобы схема АВР действовала при исчезновении напряжения на шинах, питающих рабочий источник, когда его выключатель остается включенным, схема АВР должна дополняться специальным пусковым органом минимального напряжения. 6. Для ускорения отключения резервного источника при его включении на неустановившееся КЗ должно предусматриваться ускорение защиты резервного источника после АВР. Это особенно важно в тех случаях, когда потребители, потерявшие питание, подключаются к другому источнику, несущему нагрузку.

21 1) Намагничивающий ток в нормальном режиме составляет примерно 1—5 % номинального тока трансформатора (автотрансформатора) и поэтому вызывает лишь некоторое увеличение тока небаланса. Иные явления происходят при включении холостого трансформатора (автотрансформатора) под напряжение или при восстановлении напряжения после отключения КЗ. В этих случаях в обмотке трансформатора (автотрансформатора) со стороны источника питания возникает бросок намагничивающего тока, который в первый момент времени в 5—8 раз превышает номинальный ток трансформатора (автотрансформатора), но быстро, в течение 1 с, затухает до значения порядка 20% номинального тока.

Ток Iнам,max зависит от конструкции трансформатора (автотрансформатора), момента его включения под напряжение и ряда других условий, трудно поддающихся учету. Поэтому при расчетах дифференциальной защиты ток срабатывания определяется по формуле: Iсз=КнIном, где Iном- для трансформаторов номинальный ток обмотки, имеющей наибольшую мощность; для автотрансформаторов — номинальный ток, определенный по его типовой мощности; kH—коэффициент надежности отстройки, принимаемый равным 1—4 в зависимости от типа реле, используемых в схеме дифференциальной защиты.

Наличие токов небаланса в схеме дифференциальной защиты. Токи небаланса в схеме дифференциальной защиты трансформаторов автотрансформаторов имеют место из-за. погрешностей ТТ изменения коэффициента трансформации защищаемого трансформатора (автотрансформатора) при регулировании напряжения, из-за неточного выравнивания вторичных токов.

Для отстройки дифференциальной защиты от тока небаланса при сквозном КЗ ее ток срабатывания должен удовлетворять условию: Iсз=КнIнб,расч где kH—коэффициент надежности отстройки, принимаемый равным 1,3.

Расчетный ток небаланса, определяемый погрешностями ТТ, вычисляется по формуле

I1нб,расч=КаКоднfIн,max

где Ка—коэффициент, учитывающий влияние на быстродействующие защиты переходных процессов при КЗ, которые сопровождаются прохождением апериодических составляющих в токе КЗ; принимается равным 1 для реле, имеющих БНТ с короткозамкнутыми обмотками, и равным 2 для реле без БНТ; Кодн—коэффициент однотипности условий работы ТТ. принимаемый равным 0,5 в тех случаях, когда ТТ обтекаются близкими по значению токами, и равным 1 в остальных случаях; f = 0,1 —погрешность ТТ, удовлетворяющих 10 %-ной кратности (см. гл. 4); Iн,max—наибольший ток при сквозном КЗ.

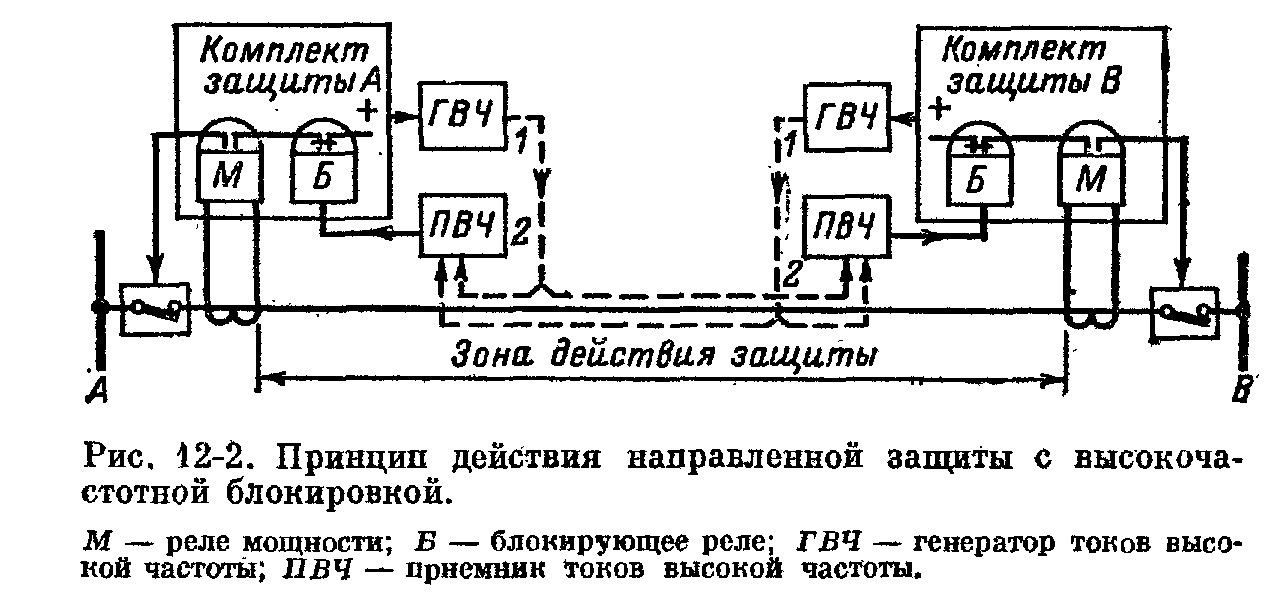

2) Направленная в. ч. защита реагирует на направление (или знак) мощности к. з. по концам защищаемой линии. Как видно из рис. 12-1, а-, при к. з. на защищаемой линии (в точке Кг) мощности

к. з. на обоих концах поврежденного участка АВ имеют одинаковый знак и направление от шин в линию.В случае же внешнего к. з, (точка К2) направление и знаки мощности по концам защищаемой линии оказываются различными. На ближайшем к месту повреждения конце линии мощность к. з. Sв отрицательна и направлена к шинам, а на удаленном положительна и направлена от шин в линию.

Из этого следует, что, сравнивая направления мощности по концам линии, можно определить,где возникло повреждение: на линии или за неё пределами.Такое сравнение осуществляется при помощи реле мощности М (рис. 12-1, б), которые устанавливаются на обоих концах линии и включаются так, чтобы при к. з. на защищаемой линии они разрешали действие защит на отключение.Поэтому при к. з. в точке К (рис. 12-1, б) подействуют на отключение только защиты 3 и 4, установленные на поврежденной линии ВС. На неповрежденной линии АВ реле мощности защиты 1 замыкает свои контакты, разрешая, ей действовать на отключение.Однако на приемном конце линии АВ реле мощности защиты 2 под влиянием мощности к. з., направленной к шинам, размыкаем свои

контакты, чем запрещает действие на отключение своей защиты и одновременно блокирует действие защиты 1 посылкой блокирующего сигнала тока высокой частоты по проводам этой же линии. Блокирующий ток посылается специальными генераторами токов высокой частоты ГВЧ (рис. 12-2), управляемыми реле мощности М, и принимается специальными приемниками токов высокой частоты ПВЧ, настроенными на ту же частоту, что и генераторы. Приняв высокочастотный сигнал, приемники выпрямляют полученный ток и подают его в обмотку блокирующего реле Б, которое размыкает цепь отключения своей защиты, не позволяя ей действовать на отключение.

При к. з. на защищаемой линии блокирующий сигнал высокой частоты отсутствует, так как реле мощности, срабатывая, не позволяют действовать передатчикам высокой частоты. В зтом случае контакты блокирующих реле остаются замкнутыми, разрешая реле мощности действовать на отключение.

Таким образом, блокирующий ток высокой частоты появляется в линии только при внешних к. з., обеспечивая селективную работу защиты. Зона действия защиты ограничивается трансформаторами тока, питающими реле мощности.

На рассмотренном принципе выполняются защиты, сравнивающие направления мощностей в фазах или мощности нулевой или обратной последовательности. Реле мощности в двух последних случаях включаются через соответствующие фильтры на токи и напряжения нулевой или обратной последовательности.

Из принципа действия направленной высокочастотной защиты следует, что защита состоит из двух комплектов (А и В на рис. 12-2), каждый из комплектов содержит релейную часть, реагирующую на направление мощности к. з., и в. ч. часть, генерирующую и принимающую токи высокой частоты.

3) По своему назначению устройства АЧР подразделяются на три основные категории. Первая категория автоматической частотной разгрузки АЧР-I с возможно малым временем действия, имеющая различные уставки по частоте, предназначена для предотвращения значительного снижения частоты. Диапазон уставок очередей АЧР-I по частоте 48,5-46,5 Гц. Очереди распределяются в этом диапазоне приблизительно равномерно, минимальная ступень между очередями 0,1 Гц. Уставка по времени АЧР-I определяется условием предотвращения неправильного действия во время переходных режимов в цепях напряжения при перерывах энергоснабжения.

Рис 2. Схема включения реле частоты а) цепи переменного напряжения; б) цепи тока.Вторая категория – АЧР-II с общей уставкой по частоте 48,5 Гц и уставками по времени на разных комплектах от 5 до 40 с, а при наличии в энергосистеме гидроэлектростанций с учетом времени, требующегося для пуска гидрогенераторов и их максимальной загрузки во время аварии, - до90с.Третья категория – дополнительная, действующая по возможности избирательно и предназначенная для увеличения разгрузки при возникновении значительного дефицита мощности ( 45% и более), вызванного отделением района от основных источников питания. После действия устройства АЧР восстановление частоты может произойти с некоторым перерегулированием, поэтому допускается, чтобы под действием АЧР частота восстановилась до 49-49,5 Гц, а дальнейшую корректировку производил диспетчер энергосистемы.

22 1) Принцип действия. Дифференциальная защита шин выполняется на тех же принципах, что и рассмотренные выше дифференциальные защиты трансформаторов и генераторов. Токовые реле

применять ТТ с высокими характеристиками намагничивания; наилучшие характеристики имеют ТТ класса Д, которые обычно и используются в схемах дифференциальных защит шин;

уменьшать вторичные токи за счет увеличения коэффициента трансформации ТТ;

уменьшать нагрузку на ТТ путем увеличения сечения и сокращения длины соединительных проводов токовых цепей.

Опыт эксплуатации показывает, что наиболее эффективным средством для повышения надежности дифференциальных защит шин является использование ТТ с вторичным номинальным током I А.

Разработана схема более совершенной дифференциальной защиты шин с торможением. Эта защита обеспечивает лучшую отстройку от токов небаланса при внешних КЗ и может применяться, когда простая дифференциальная токовая защита шин не проходит из-за больших погрешностей ТТ при внешних КЗ.

2)нету

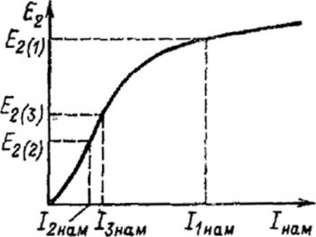

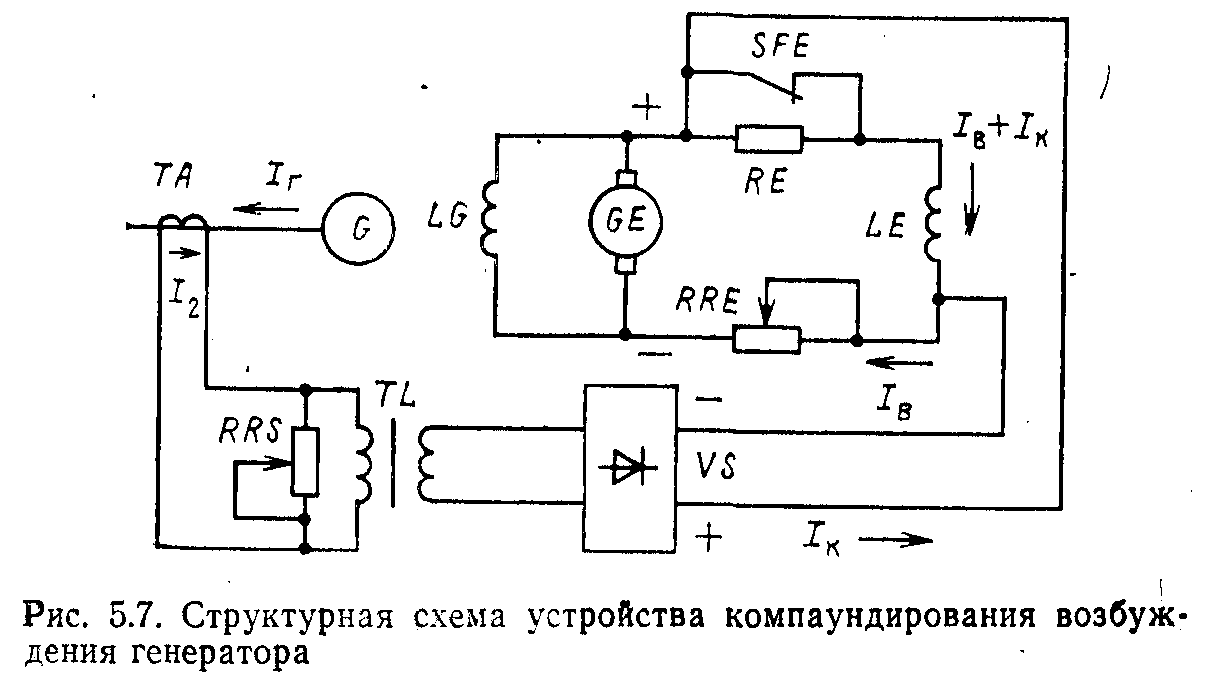

3) Структурная схема устройства компаундирования (УК) возбуждения генератора приведена на рис. 5.7. Вторичный ток /2 трансформатора тока ТА, пропорциональный току генератора /г, проходит через промежуточный трансформатор TL, выпрямляется с помощью полупроводникового выпрямителя VS и подается в обмотку возбуждения возбудителя GE. Выпрямленный ток, который называется током компаундирования,, проходит по обмотке LE в том же направлении, что и ток от возбудителя /в. Поэтому суммарный ток в обмотке возбуждения возбудителя, равный /о,в=/в+/к, зависит не только от положения реостата в цепи обмотки возбуждения RRE, но и от тока генератора /г.

Благодаря этому при увеличении тока статора генератора устройство компаундирования увеличивает ток в обмотке LE, т. е. действует аналогично регулятору нап-

ряжения, обеспечивает поддержание напряжения и форсировку при КЗ. Уменьшение тока статора генератора сопровождается уменьшением тока /к и соответственно тока /0,в, что предотвращает повышение напряжения.Основным назначением промежуточного трансформатора TL является согласование значений тока компаундирования и вторичного тока ТА, а также отделение цепей трансформатора тока от цепей возбуждения генератора. Установочный реостат RRS используется для установки степени компаундирования и для плавного увеличения или уменьшения тока /к при 'включении и выводе из работы RRS.

При подборе сопротивления реостата RRS и коэффициента трансформации трансформатора TL должна быть обеспечена, с одной стороны, возможно большая форсировка возбуждения, а с другой — устойчивая работа УК.Устройство компаундирования потребляет от трансформаторов тока значительную мощность: порядка 300—400 В-А при нормальных режимах и примерно2000—2500 В-А при форсировке. Поэтому УК подключаются к отдельному комплекту трансформатора тока. Особенностью схемы при подключении УК к основной обмотке LE возбуждения возбудителя является наличие порога компаундирования. Это явление состоит в том, что ток от УК начинает поступать в обмотку возбуждения возбудителя не сразу, а лишь пос-

ле

того, как напряжение на выходе УК станет

выше напряжения на обмотке LE,

создаваемого

током /в.

При наличии на возбудителе дополнительной

обмотки возбуждения УК включается

на эту обмотку. Такая схема не имеет

порога компаундирования и, кроме того,

создает меньшую нагрузку на

трансформаторы тока. Основным недостатком

УК является то, что оно, реагируя

только на изменение тока генератора и

не реагируя на изменение напряжения

и cos

ф генератора, не может поддерживать

постоянным напряжение на шинах

генератора, если при этом ток генератора

остается неизменным.

ле

того, как напряжение на выходе УК станет

выше напряжения на обмотке LE,

создаваемого

током /в.

При наличии на возбудителе дополнительной

обмотки возбуждения УК включается

на эту обмотку. Такая схема не имеет

порога компаундирования и, кроме того,

создает меньшую нагрузку на

трансформаторы тока. Основным недостатком

УК является то, что оно, реагируя

только на изменение тока генератора и

не реагируя на изменение напряжения

и cos

ф генератора, не может поддерживать

постоянным напряжение на шинах

генератора, если при этом ток генератора

остается неизменным.

23 1) МТЗ с комбинированным пуском по напряжению понижающих трансформаторов(сливал из нета)

Применение пускового органа напряжения позволяет не отстраивать ток срабатывания максимальной защиты от токов самозапуска и перегрузки. Пуск по напряжению делает максимальную токовую защиту значительно более чувствительной к к. з. на шинах НН (СН) и к к. з. в сети, т.- е. в основной зоне и в зоне резервирования. Комбинированный пусковой орган работает следующим образом. В нормальном режиме размыкающий контакт реле 2 замкнут и через него подано напряжение на обмотку реле 1. При несимметричном к. з. появляется напряжение обратной последовательности, срабатывает реле 2 и размыкает свой контакт в цепи реле /, в результате чего реле / теряет питание, возвращается и переключает свои контакты в положение «на складе». Этим осуществляется пуск максимальной токовой защиты. При симметричжж (трехфазном) к. з. реле 2 не срабатывает, но напряжение снижается на всех фазах, в том числе и на тех, на которые включено реле /, поэтому оно возвратится, если напряжение снизится ниже его напряжения возврата (обычно 0,5—0,6 номинального).

2) Указательные реле используются в схемах релейной защиты и автоматики в качестве указателей их срабатывания. Указательные реле бывают последовательного и параллельного включения. Обмотки реле последовательного включения включаются в цепь обмоток других реле и аппаратов (например, в цепь отключающих катушек выключателей) и, срабатывая от тока, проходящего по этой цепи, фиксируют факт замыкания этой цепи. Обмотки реле параллельного включения включаются параллельно обмоткам других реле или аппаратов и, срабатывая от напряжения, подаваемого на обмотки реле, фиксируют факт появления напряжения на данном реле.Реле включает в себя электромагнит, состоящий из сердечника с обмоткой, якорь, сигнальный флажок, контактный мостик, контактные пластины, возвратную пружину, скобу и возвратную кнопку.

3) нету

24 1) нету

2) Источники и схемы питания. Основными источниками постоянного оперативного тока являются аккумуляторные батареи с зарядными устройствами [12, 28]. Стандартными значениями номинальных напряжений постоянного оперативного тока приняты 24, 48, 110, 220 В.

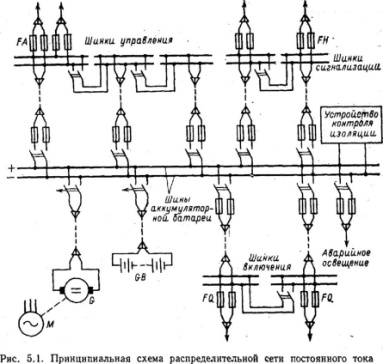

Для питания устройств релейной защиты и автоматики, управления выключателями, аварийной и предупредительной сигнализации, а также других установок, требующих питания от независимого источника постоянного тока, создается специальная распределительная сеть (рис. 5.1). Для заряда аккумуляторных батарей используются полупроводниковые или ртутные выпрямители или зарядные агрегаты, состоящие из асинхронного электродвигателя М и генератора постоянного тока G.

Для обеспечения надежного питания оперативным током ответственных устройств распределительная сеть делится на отдельные участки, чтобы повреждение на одном из них не нарушало работу других [28]. Все потребители постоянного оперативного тока делятся по степени их ответственности на несколько категорий. Наиболее ответственными потребителями являются цепи оперативного тока релейной защиты, автоматики и управления выключателями. Эти цепи питаются от отдельных шинок управления (рис. 5.1), которые для повышения надежности делятся на несколько секций. Каждая секция шинок управления питает цепи релейной защиты, автоматики и управления определенного участка, например выключателей 110, 35 кВ и т. д. Между секциями установлены рубильники, позволяющие производить питание от соседней секции при повреждении питающей линии. На каждой линии, отходящей от шин аккумуляторной батареи, установлены рубильники и плавкие предохранители, исправность которых непрерывно контролируется сигнальными лампами или специальными реле (на рис. 5.1 не показаны).иПитание от шинок управления на цепи релейной защиты, автоматики и управления подается через отдельные предохранители FA для каждого выключателя. Контроль исправности этих предохранителей осуществляется в схемах управления выключателями. Цепи сигнализации также часто питаются от отдельных шинок сигнализации. Однако ввиду меньшей ответственности они делятся на меньшее количество секций, например две. В тех случаях, когда отдельные шинки сигнализации не предусматриваются, питание цепей сигнализации производится от цепей управления через отдельные предохранители.иВ цепях управления ток проходит кратковременно во время включения или отключения выключателя и составляет примерно 5—10 А. Номинальный ток плавких вставок предохранителей выбирается по формуле (2.3) и проверяется условие, что ток при КЗ в наиболее удаленной точке в 5—10 раз превышает номинальный ток плавкой вставки. При определении значения тока, который может проходить через предохранитель, необходимо учитывать все реле защиты и автоматики, сигнальные лампы, отключающие электромагниты и контакторы включения, ток которых может одновременно проходить через предохранитель.

Отдельные шинки и цепи выполняются для питания обмоток включающих электромагнитов масляных выключателей. Ток в этих цепях проходит кратковременно, но достигает больших значений (до 400 А). Поэтому сечение жил кабелей выбирается таким, чтобы падение напряжения в них не превосходило допустимого значения и напряжение на обмотках включающих электромагнитов не снижалось ниже 70 % номинального. Предохранители FQ, устанавливаемые в этих цепях, предназначены для отделения поврежденного участка от батареи и для защиты обмоток включающих электромагнитов от длительного прохождения тока, на которое они не рассчитаны.

3)нету

Билет 25

Вопрос1.Замыкание на землю в двух точках цепи возбуждения сопровождается сильной вибрацией из-за нарушения симметрии магнитного поток.). Дуга в месте замыкания может вызвать повреждение обмотки и спали ротора.

Для предупреждении повреждений генераторов защита от замыканий на землю в одной точке цепи возбуждения гидрогенераторов должна быть предусмотрена с действием ив отключение, а турбогенераторов (с водяным охлаждением обмотки ротора любой мощности, а с другими системами охлаждения — мощностью 300 МВт и выше] —с действием на сигнал .

Защити от замыканий на землю в двух точках цепи возбуждения устанавливается только на турбогенераторах

Вопрос 2. Резервная дифференциальная защита блока

Резервные защиты блока осуществляют дальнее и ближнее резервирование основных защит блока и присоединений при однофазных и многофазных коротких замыканиях или других повреждениях электротехнического оборудования (выключателей, линий и т.д.). К таким защитам относятся:

Продольная дифференциальная защита блока.

Защита от повышения напряжения Г-1 на холостом ходу

Защита от внешних симметричных КЗ (КРС-2 на схеме-AKZ1).

Защита от потери возбуждения (КРС-2 на схеме-AKZ1).

Защита от внешних однофазных КЗ (РТ-40).

Токовая защита по току обратной последовательности (РТФ-6М).

Защита от симметричных перегрузок статора генератора (РТВК).

Защита ротора генератора от перегрузок (РЗР-1М).

Автоматика прекращения несинхронного хода (измерительный органКРС1).

Дистанционная защита ТСН (КРС-2).

11. Дуговая защита выключателей рабочих вводов ( на схеме KSP1).

12. Максимальная токовая защита трансформаторов БСВ (РТ-40).

13. Автоматика охлаждения блочного трансформатора Т-1.

Это, как правило, защиты с относительной селективностью. Относительная селективность обеспечивается выбором выдержки времени защиты и параметров срабатывания измерительных органов (при внешних КЗ).

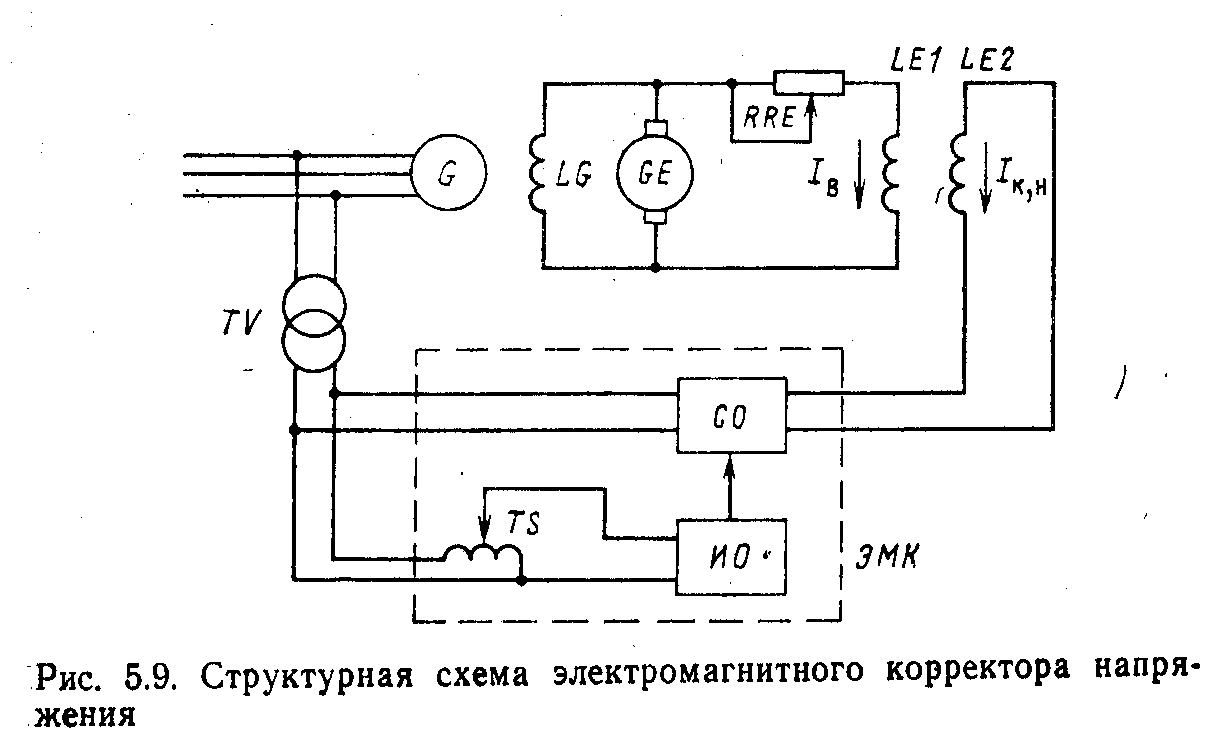

Вопрос 3 Устройство компаундирования с электромагнитным корректором напряжения.

С труктурная

схема устройства компаундирования

(УК) возбуждения генератора приведена

на рис. 5.7. Вторичный ток /2

трансформатора тока ТА,

пропорциональный

току генератора /г,

проходит через промежуточный

трансформатор TL,

выпрямляется

с помощью полупроводникового выпрямителя

VS

и

подается в обмотку возбуждения

возбудителя GE.

Выпрямленный

ток, который называется током

компаундирования,, проходит по обмотке

LE

в

том же направлении, что и ток

труктурная

схема устройства компаундирования

(УК) возбуждения генератора приведена

на рис. 5.7. Вторичный ток /2

трансформатора тока ТА,

пропорциональный

току генератора /г,

проходит через промежуточный

трансформатор TL,

выпрямляется

с помощью полупроводникового выпрямителя

VS

и

подается в обмотку возбуждения

возбудителя GE.

Выпрямленный

ток, который называется током

компаундирования,, проходит по обмотке

LE

в

том же направлении, что и ток

от возбудителя /в. Поэтому суммарный ток в обмотке возбуждения возбудителя, равный /о,в=/в+/к, зависит не только от положения реостата в цепи обмотки возбуждения RRE, но и от тока генератора /г.

Благодаря этому при увеличении тока статора генератора устройство компаундирования увеличивает ток в обмотке LE, т. е. действует аналогично регулятору напряжения, обеспечивает поддержание напряжения и форсировку при КЗ. Уменьшение тока статора генератора сопровождается уменьшением тока /к и соответственно тока /0,в, что предотвращает повышение напряжения.

Основным назначением промежуточного трансформатора TL является согласование значений тока компаундирования и вторичного тока ТА, а также отделение цепей трансформатора тока от цепей возбуждения генератора. Установочный реостат RRS используется для установки степени компаундирования и для плавного увеличения или уменьшения тока /к при 'включении и выводе из работы RRS.

При подборе сопротивления реостата RRS и коэффициента трансформации трансформатора TL должна быть обеспечена, с одной стороны, возможно большая форсировка возбуждения, а с другой — устойчивая работа УК.

Устройство компаундирования потребляет от трансформаторов тока значительную мощность: порядка 300—400 В-А при нормальных режимах и примерно2000—2500 В-А при форсировке. Поэтому УК подключаются к отдельному комплекту трансформатора тока. Особенностью схемы при подключении УК к основной обмотке LE возбуждения возбудителя является наличие порога компаундирования. Это явление состоит в том, что ток от УК начинает поступать в обмотку возбуждения возбудителя не сразу, а лишь после того, как напряжение на выходе УК станет выше напряжения на обмотке LE, создаваемого током /в. При наличии на возбудителе дополнительной обмотки возбуждения УК включается на эту обмотку. Такая схема не имеет порога компаундирования и, кроме того, создает меньшую нагрузку на трансформаторы тока.

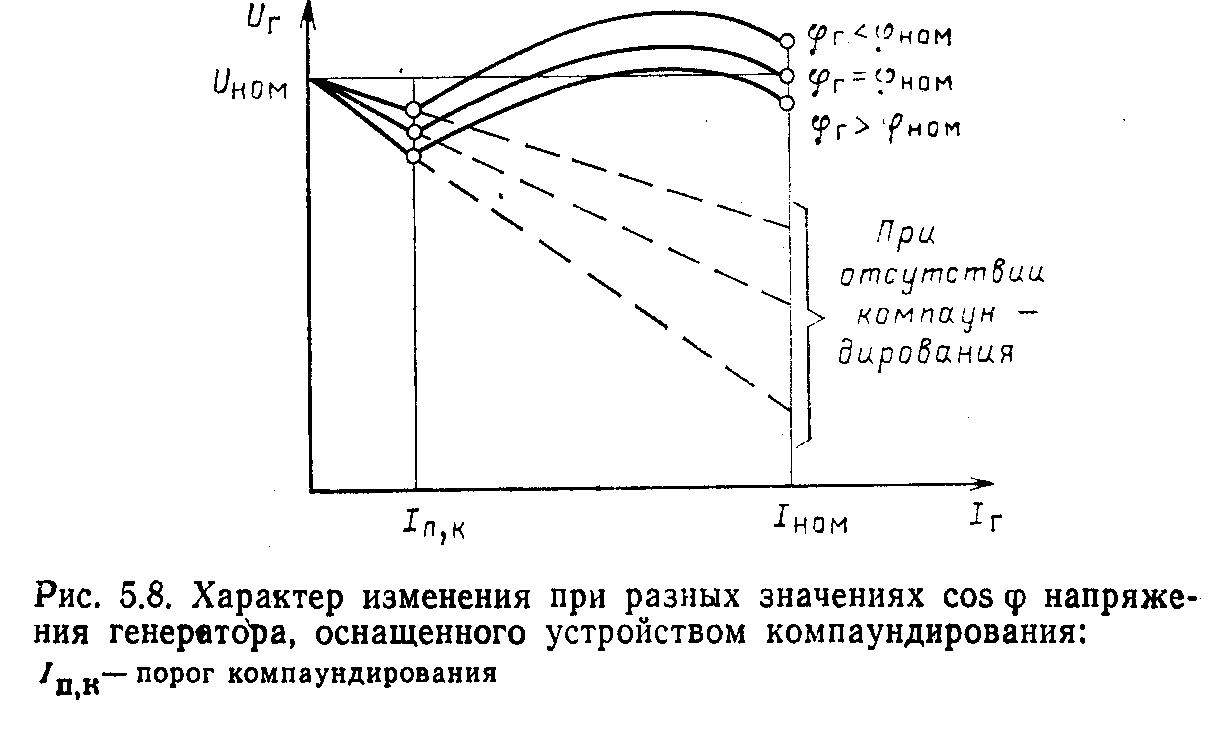

Основным недостатком УК является то, что оно, реагируя только на изменение тока генератора и не реагируя на изменение напряжения и cos ф генератора, не может поддерживать постоянным напряжение на шинах генератора, если при этом ток генератора остается неизменным. Отсюда следует, что в зависимости от cosф напряжение на выводах генератора будет изменяться, как показано на рис. 5.8, и может существенно отклоняться от нормального уровня. Пунктиром на рис. 5.8 показано изменение напряжения при отсутствии УК. Поэтому УК, как правило, дополняется автоматическим регулятором напряжения, получившим название электромагнитного корректора напряжения.

Другим недостатком УК является то, что оно не обеспечивает достаточной форсировки возбуждения при удаленных КЗ и других нарушениях нормального режима, при которых ток генератора изменяется незначительно. Этот недостаток устраняется применением УБФ.

Билет 27