- •Физико-химические особенности наноструктурированных материалов: общие сведения

- •Особенности наноструктурного состояния вещества

- •Классификация наноразмерных объектов

- •Различия свойств вещества на поверхности и в объеме

- •Процессы на поверхности и приповерхностных слоях

- •Размерные эффекты наноструктур.

- •Молекулярные кластеры.

- •Металлические кластеры.

- •9. Кластерные частицы

- •10. Газовые безлигандные кластеры

- •11. Коллоидные кластеры

- •12. Твердотельные нанокластеры и наноструктуры

- •13. Кластерные кристаллы

- •14. Фуллериты

- •18. Оптический микроскоп

- •19. Электронный микроскоп. Нейтронный микроскоп.

- •20. Сканирующая зондовая микроскопия. Сканирующий туннельный микроскоп

- •21. Атомно-силовой микроскоп. Типы кантилеверов.

- •22. Сканирующий оптический микроскоп ближнего поля.

- •23. Наноиндентор

- •24. Сканирующие зондовые лаборатории

- •25. Учебное нанотехнологическое оборудование “умка”

- •26. Нановесы

- •27. Спектроскопия. Методы радиоспектроскопии

- •28. Ядерный магнитный резонанс

- •29. Электронный парамагнитный резонанс

- •30. Квантово-химическая модель.

- •31. Расчетные методы квантовой химии. Общая характеристика.

- •32. Первопринципные методы расчета.

- •34. Применение тфп.

- •36. Основы полуэмпирических методов.

- •37. Методы mndo и mndo-pm/3.

- •16.Углеродные нанотрубки

20. Сканирующая зондовая микроскопия. Сканирующий туннельный микроскоп

Принцип "ощупывания" поверхности лежит в основе, определяющих неровность поверхности кончиком сверхтонкого зонда. СЗМ обеспечивают атомарное разрешение и работают не только в вакууме, но и газовых и жидких средах. Сегодня они являются основным аналитическим оборудованием нанотехнологов.Основные типы микроскопов: туннельный и атомно-силовой.

СТМ

Основа - очень острая игла, скользящая над исследуемой поверхностью почти касаясь ее. При этом, вследствие туннельного эффекта между острием иглы и поверхностью образца возникает туннельный ток. Сильная зависимость туннельного тока от расстояния обеспечивает высокую чувствительность. Баланс иглы на таком расстоянии обеспечивается следящей системой - управляющей пьез манипулятором по результатам измерения туннельного тока. Измеряя величины управляющих сигналов, определяют профиль поверхности с точностью до отдельных атомов. Основанные на измерении туннельного тока изображения, дают информацию о пространственном распределении плотности электронных состояний вблизи поверхности, т.е. СТМ как бы видит распределение электронных облаков вблизи пов-сти.

21. Атомно-силовой микроскоп. Типы кантилеверов.

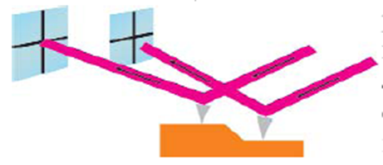

При всех плюсах у СТМ есть недостаток: с его помощью можно изучать только материалы, хорошо проводящие электрический ток. Поэтому когда с помощью СТМ принялись изучать проводящие вещества, их пришлось покрывать тонкой металлической пленкой, что было не всегда удобно. В конце 1986 Беннинг, один из изобретателей СТМ, предложил конструкцию нового сканирующего прибора, измеряющего не туннельный ток, а силу связей между атомами вещества. Новый прибор был назван атомным силовым микроскопом. В нем регистрируют изменения силы притяжения иглы к поверхности. Игла расположена на конце кантилевера, способного изгибаться под действием небольших межатомных сил, которые возникают между исследуемой поверхностью и кончи ком острия. Зонд “ощупывает” поверхность образца практически в буквальном смысле слова. Мельчайшие отклонения кантилевера детектируются с помощью лазерного луча, отражающегося от его тыльной поверхности на фотодиод. По изменению показаний фотодиода судят о рельефе исследуемого объекта.

Типы кантилеверов

Атомно-силовая микроскопия оказалась настолько эффективной, что на ее основе были созданы другие специфические методики, позволяющие получать картины не только рельефа поверхности, но и многих других показателей. В частности, на сегодняшний день наиболее распространены следующие разновидности АСМ:

Магнитно-силовой микроскоп (МСМ) в качестве зонда использует намагниченное острие. Его взаимодействие с поверхностью образца позволяет регистрировать магнитные микрополя и представлять их в качестве карты намагниченности.

Электро-силовой микроскоп (ЭСМ) - в нем острие и образец рассматриваются как конденсатор и измеряется изменение ёмкости вдоль поверхности образца.

Сканирующий тепловой микроскоп регистрирует распре деление температуры по поверхности образца. Его разрешение достигает порядка 50 нм, так как в меньших масштабах такая макроскопическая характеристика вещества как температура не применима.

Сканирующий фрикционный микроскоп “скребется” по поверхности, составляя карту сил трения.

Магниторезонансный микроскоп позволяет получать изображение спинов отдельных электронов, отслеживая реакцию поверхности на быстро изменяющееся магнитное поле зонда.

Атомно-силовой акустический микроскоп позволяет очень точно измерять модуль Юнга в каждой точке как мягких, так и твердых образцов. Одним из недостатков АСМ является невозможность изучить глубинную структуру образца – ведь зонд скользит по поверхности и не может заглянуть внутрь. Однако и это ограничение удалось обойти – ученые уже построили настоящий дизассемблер, названный трехмерным атомно-зондовым томографом, который сканирует небольшой участок, потом «выщипывает» слой толщиной в один атом и сканирует участок снова, записывая параметры каждого нового атома. Современные томографы успевают «выщипать» 20.000 атомов в секунду – т.е. 72 миллиона атомов в час.