- •Вопрос №1. Предмет и методология истории экономических учений.Основные направления современной экономической мысли

- •Среди специально-научных методов в истории экономических учений выделяются следующие приемы:

- •К современным направлениям экономической мысли относят:

- •Вопрос №2.Экономическая мысль Древнего Мира.Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока.

- •Последователи меркантилизма

- •К характерным особенностям «классической школы» экономии можно отнести следующие:

- •К характерным особенностям «классической школы» экономии можно отнести следующие:

- •Вопрос №14.А.Смит.Методология учения .

- •Смит понимал, что деньги особый товар.

- •Вопрос №16.Экономическое учение а.Смита.Заработная плата,прибыль и рента.Учение о капитале.Экономическая политика государства.

- •Экономическая политика государства согласно экономическому учению а. Смита

- •Вопрос №17.Экономическое положение Англии в конце 18-начале 19 века .Методология исследования.

- •Первоначальное накопление капитала в Англии и его методы.

- •Промышленный переворот.

- •Промышленная гегемония Англии в XIX в.

- •Сельское хозяйство.

- •Переход от протекционизма к фритредерству.

- •Вопрос №18.Теория сравнительных преимуществ.

- •Вопрос №20.Экономическая мысль начала 19 века в Англии.Т.Мальтус

- •Основные положения теории народонаселения состоят в следующем:

- •Проблему ограниченности ресурсов т.Мальтус видел в следующем:

- •Мальтус против Сэя

- •Вопрос№21.Мелкобуржуазная политическая экономия.Ж.Сисмонди.

- •Вопрос №22.Мелкобуржуазная политическая экономия.П.Ж.Прудон.

- •Экономические идеи Прудона:

- •Вопрос №23.Экономическое учение Дж.С.Милля.

- •Дж.С.Милль разделил рынки на статичные и спекулятивные.

- •Средства для создания и функционирования фаланг должны дать капиталисты.

- •Вопрос №28.Предшественники маржинализма.А.Курно,и.Г.Тюнен.

- •Вопрос №29. Предшественники маржинализма.Г.Госсен,ж.Дюпои.

- •Вопрос №35.Экономические взгляды а.С.Пигу.

- •Вопрос №37.Учение й.Шумпетера.

- •Вопрос №38.Русская экономическая мысль.А.Н.Радищев.П.И.Пестель.Н.Г.Чернышевский.

- •Вопрос№39.Экономические взгляды н.Д.Кондратьева и а.В.Чаянова.

- •Вопрос №40.Историческая школа экономической теории.Ф.Лист.В.Рошер,л.Брентано.

- •Вопрос№41. Историческая школа экономической теории.Э.Дюркгейм.В.Зомбарт.М.Вебер.

- •Вопрос №45. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон

Смит понимал, что деньги особый товар.

Он стихийно выделился из всей массы товаров. Но Смит не понял сущности денег как всеобщего эквивалента. Для него деньги ? лишь средство обращения, мимолетный посредник, облегчающий обмен товаров. Он не понял, что деньги, в отличие от всех других товаров, выступают как общественная форма богатства, воплощение общественного труда.

Взгляд меркантилистов, что деньги составляют подлинное богатство общества, Смит считал ошибочным. Золотые и серебряные деньги он сравнивал с шоссейной дорогой, которая, содействуя доставке товаров на рынок, ничего не производит. Деньги, по Смиту, это колесо обращения, и общество заинтересовано в том, чтобы издержки обращения были возможно меньше. Он не видел разницы между полноценными металлическими и бумажными деньгами, поэтому отдавал предпочтение последним. Обращение бумажных денег, по Смиту, обходится обществу дешевле, чем обращение металлических. Признавая возможность обесценивания бумажных денег, он не придавал этому значения. Чтобы избежать излишнего выпуска банкнот, необходим, по Смиту, свободный размен банкнот на золото.

В теории стоимости двойственность метода Смита и противоречивость его теоретических взглядов выступают особенно очевидно. С одной стороны, Смит значительно глубже и полнее, чем Петти, разработал теорию трудовой стоимости. Но одновременно некоторые его взгляды находятся в прямом противоречии с положением об определении стоимости рабочим временем. Он дает несколько определений стоимости.

1) С одной стороны, признавая равнозначность всех видов производительного труда с точки зрения создания стоимости, Смит приходит к выводу, что стоимость ни что иное, как количество заключенного в товаре необходимого труда. Таким образом, труд является не только источником богатства, но и мерой стоимости. К слову сказать, трудовая теория стоимости имеет и социальное содержание: определение стоимости трудом предполагает всеобщность и равенство (в качественном смысле) всех видов труда. Это можно трактовать как признание равенства всех людей: если в обмене товары равны, значит труд производителей этих товаров одинаков, и они равнозначны как личности.

2) Вторая концепция сводится к тому, что стоимость определяется тем количеством труда, которое можно купить на данный товар. Если рассматривать простое товарное производство, то принципиальной разницы между первой и второй концепцией нет. Однако если взять производство, в котором существует капитал и наемный труд, то картина складывается иная. Предприниматель получает большую стоимость, чем платит за труд. Налицо нарушение принципа эквивалентности, которое является основой трудовой теории стоимости. Уходя от этого противоречия, Смит делает вывод, что стоимость товаров определяется трудом только в "первобытном" состоянии общества.

3) В условиях же капиталистического производства стоимость, по мнению Смита, складывается из издержек, включающих заработную плату, прибыль и ренту. Он пишет, что "Заработная плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными источниками всякого дохода, равно как и всякой меновой стоимости". И цена, или меновая стоимость любого товара, сводится ко всем указанным трем частям. Эта концепция А.Смита легла в основу теории, получившей в дальнейшем название теории трех факторов производства.

Из теории стоимости А.Смита вытекает и его теория распределения продукта. И она так же двойственна, как и его теории стоимости. С одной стороны, если конечным основанием стоимости считать труд, то весь продукт труда должен принадлежать непосредственному производителю. По мнению Смита, так и было в обществе, где в одном лице соединялся и собственник факторов производства, и производитель. В условиях же капиталистического производства, когда работник отчужден от средств производства, часть созданного им продукта вычитается в пользу землевладельца (в форме ренты) и в пользу предпринимателя (в форме прибыли). По существу Смит рассматривает эти формы дохода как присвоение неоплаченного труда. Но одновременно у Смита существует и другая трактовка источника данных доходов, вытекающая из его концепции стоимости как суммы доходов. В этом случае прибыль и рента не могут быть вычетами из стоимости созданного продукта, поскольку капитал и земля как факторы производства участвуют на равных в создании стоимости продукта и соответственно претендуют на свою долю

Теория абсолютных преимуществ (absolute advantage theory) — страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками (в производстве которых они имеют абсолютное преимущество), и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками (в производстве которых преимущество принадлежит их торговым партнерам).

Какая-либо страна обладает абсолютным преимуществом, если есть такой товар, которого на единицу затрат она может производить больше, чем другая страна.

Эти преимущества могут, с одной стороны, порождаться естественными факторами – особыми климатическими условиями, наличием природных ресурсов. Естественные преимущества играют особую роль в сельском хозяйстве и в отраслях добывающей промышленности.

С другой стороны, преимущества могут быть приобретенными, т.е. обусловленными развитием технологии, повышением квалификации работников, совершенствованием организации производства. В условиях, когда внешняя торговля отсутствует, каждая страна может потреблять только те товары и только то их количество, которое она производит.

Относительные цены товаров на внутреннем рынке определяются относительными издержками их производства. Относительные цены на один и тот же товар, производимый в разных странах, различны. Если эта разница превышает затраты на транспортировку товаров, то имеется возможность получать прибыль от внешней торговли.

Чтобы торговля была взаимовыгодной, цена товара на внешнем рынке должна быть выше, чем внутренняя цена в стране-экспортере, и ниже, чем в стране-импортере.

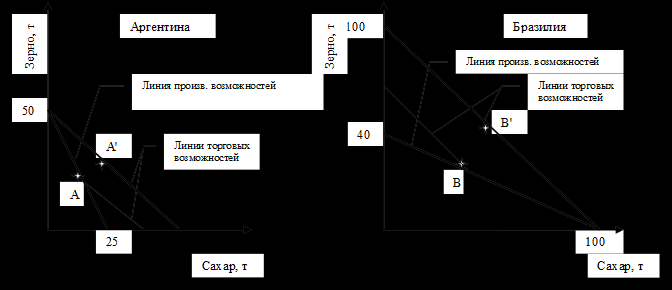

Пример 1. Аргентина и Бразилия производят 2 товара – зерно и сахар. На единицу затрат Аргентина может производить 50 т зерна или 25 т сахара, или любую комбинацию объемов этих продуктов. Бразилия на единицу затрат – 40 т зерна или 100 т сахара, или любую их комбинацию.

В этом случае максимальные объемы потребления зерна и сахара в странах будут заданы кривыми производственных возможностей (рис.2.1). Аргентина обладает абсолютным преимуществом по зерну, а Бразилия – по сахару.

Рис.2.1. Теория абсолютного преимущества

Найдем относительные цены на зерно, сопоставив издержки производства:

1 т зерна в Аргентине = 0,5 т сахара (25/ 50);

1 т зерна в Бразилии = 2,5 т сахара (100/ 40).

Относительные цены на зерно различны. Если эта разница превышает затраты на транспортировку товаров, то имеется возможность получать прибыль от внешней торговли.

В Бразилии 1 т зерна стоит дороже, чем в Аргентине в 5 раз (2,5/ 0,5).

Этот пример показывает, что после установления торговых отношений между странами направления внешнеторговых потоков будут определяться разницей в соотношениях издержек производства. Аргентине будет выгодно экспортировать зерно и импортировать сахар, а Бразилии – наоборот.

Чтобы торговля была взаимовыгодной, цена товара на внешнем рынке должна быть выше, чем внутренняя цена в стране-экспортере, и ниже, чем в стране-импортере. Допустим, что на мировом рынке цена 1 т зерна = 1 т сахара.

Выгода, получаемая странами от внешней торговли, будет заключаться в приросте потребления, который может быть обусловлен 2 причинами:

- изменением структуры потребления;

- специализацией производства.

В первом случае сложившаяся в странах структура производства, определяемая, прежде всего, структурой спроса, остается неизменной (точки А и В). Но, продавая часть продукции, по которой страна обладает абсолютным преимуществом, она в обмен получает больше других товаров. Изменяя структуру потребления, страна увеличивает его общий объем, выходя за пределы границы производственных возможностей.