- •Тема 1. Система планирования деятельности предприятия (2 часа)

- •1.1. Функции, задачи и принципы планирования.

- •1.2. Формы планирования и виды планов.

- •1.3. Факторы, влияющие на выбор формы планирования.

- •1.4. Методические основы разработки планов предприятия.

- •Тема 2. Методы планирования и нормативная база (2 часа)

- •2.1. Использование различных методов и средств в планировании.

- •2.2. Традиционные методы принятия плановых решений.

- •2.3. Новые методы обоснования рациональных решений.

- •2.4. Использование норм и нормативов в планировании.

- •Тема 3. Организация плановой работы на предприятии (4 часа)

- •3.1. Экономическая служба предприятия.

- •3.2. Квалификационные характеристики.

- •3.3. Стандартные компьютерные программы в области планирования.

- •Тема 4. Планирование производственной программы и продаж (6 часов)

- •4.1. Место и роль производственной программы в плане производства и реализации продукции предприятия.

- •4.2. Методика планирования производственной программы.

- •4.3. Цели, задачи, место и роль планирования продаж в тактическом планировании.

- •4.4. Технология обоснования плановых решений по объему продаж.

- •4.5. Принятие решений по продукту.

- •4.6. Планирование структуры ассортимента, освоения новых изделий, конкурентоспособности продукции, цены и стратегии ценообразования.

- •Тема 5. Планирование производственной мощности (4 часа)

- •5.1. Планирование годового фонда рабочего времени технологического оборудования.

- •5.2. Расчет плановой производственной мощности технологического оборудования, участка, цеха, предприятия.

- •5.3. Планирование амортизационных отчислений с основных фондов.

- •5.4. Расчет коэффициентов использования производственной мощности.

- •5.5. Планирование амортизационных отчислений от стоимости технологического оборудования.

- •Тема 6. Планирование закупок (4 часа)

- •6.1. Содержание, цели и задачи плана материально-технического обеспечения производства.

- •6.2. Планирование потребности в сырье, материалах, топливе и энергии.

- •6.3. Планирование незавершенного производства.

- •6.4. Планирование приобретения сырья и материалов

- •6.5. Планирование покрытия потребности предприятия в материально-технических ресурсах.

- •Тема 7. Планирование труда и фонда заработной платы (6 часов)

- •7.1. Цели, задачи и содержание плана по труду и персоналу предприятия.

- •7.2. Методы планирования производительности труда

- •7.3. Планирование потребности в персонале и источниках ее обеспечения.

- •7.4. Планирование подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала

- •7.5. Современные методы планирования средств на оплату труда.

- •Тема 8. Планирование себестоимости продукции (работ, услуг) (6 часов)

- •8.1. Содержание, цель и задачи планирования издержек и себестоимости продукции.

- •8.2. Планирование себестоимости продукции по калькуляционным статьям.

- •8.3. Плановая смета затрат на производство.

- •8.4. Плановый свод затрат на производство.

- •8.5. Особенности планирования издержек в различных типах производства

- •Тема 9. Планирование финансов (6 часов)

- •9.1. Содержание, цели и задачи планирования финансов.

- •9.2. Методика разработки финансового плана предприятия.

- •9.3. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.

- •9.4. Особенности планирования финансов на предприятиях различных форм собственности.

- •Тема 10. Планирование работы основных и вспомогательных цехов (4 часа)

- •10.1. Планирование утвержденных, расчетных и оценочных показателей.

- •10.2. Производственная программа основных и вспомогательных цехов.

- •10.3. Расчет внутрифирменных цен.

- •Тема 11. Планирование инноваций (4 часа)

- •11.1. Виды планов инноваций.

- •11.2. Источники финансирования инноваций.

- •11.3. Структура годового плана инноваций.

- •Тема 12. Бизнес-план развития предприятия (8 часов)

- •12.1. Виды бизнес-планирования и их особенности.

- •12.2. Основные показатели экономической эффективности бизнес-плана предприятия.

- •12.3. Основные показатели финансовой устойчивости предприятия по бизнес-плану.

- •Тема 13. Бизнес-план инвестиционного проекта (8 часов)

- •13.1. Основные задачи бизнес-плана инвестиционного проекта.

- •13.2. Описательная и расчетная части бизнес-плана.

- •13.3. Основные финансово-экономические показатели инвестиционного проекта.

- •1) Метод дисконтированного периода окупаемости.

- •2) Метод чистого современного значения (npv - метод).

- •3) Влияние инфляции на оценку эффективности инвестиций.

- •4) Внутренняя норма прибыльности (irr).

- •Тема 14. Стратегический план развития предприятия (6 часов)

- •14.1. Методы стратегического планирования.

- •14.2. Планирования стратегий предприятия.

- •14.3. Учет факторов риска в планировании.

- •Тема 15. Планирование недвижимости (4 часа)

- •15.1. Понятия недвижимости, основных средств и нематериальных активов.

- •15.2. Планирование амортизационного фонда и фонда накопления.

- •Тема 16. Планирование оборотных средств (4 часа)

- •16.1. Состав, структура и динамика оборотного капитала.

- •16.2. Основные методы нормирования оборотных средств.

- •Тема 17. Планирование инвестиций (6 часов)

- •17.1. Сущность инвестиций и инвестиционного процесса.

- •17.2. Состояние и факторы активизации инвестиционной деятельности.

- •17.3. Порядок и методика составления плана инвестиций.

- •Список рекомендуемой литературы Основная литература

- •Дополнительная литература

14.3. Учет факторов риска в планировании.

Реализация стратегии всегда связана с определенным риском.

Риск – сложная экономико-управленческая категория, при определении которой имеет место множество противоречивых характеристик. Источником риска является неопределенность, под которой понимается отсутствие полной и достоверной информации, используемой при составлении и реализации плана. По этому признаку все плановые решения подразделяются на три группы:

принимаемые в условиях определенности.

принимаемые в условиях вероятностной определенности (основанные на риске).

принимаемые в условиях полной неопределенности. Именно неопределенность ситуации в рыночной экономике и приводит к неизбежности риска.

Риск в стратегическом планировании принято называть хозяйственным, или предпринимательским. Под хозяйственным риском следует понимать угрозу, опасность возникновения ущерба в любых видах деятельности, связанные с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-технических программ.

Выделяют следующие группы рисков:

Внешние риски.

Непредсказуемые внешние риски: меры государственного воздействия в сферах налогообложения, ценообразования и т.д.; природные катастрофы; уголовные и экономические преступления; внешние эффекты.

Предсказуемые внешние риски: рыночный; операционный.

Внутренние риски.

Внутренние организационные риски: срывы работ из-за недостатка рабочей силы, материалов и т.д.; перерасход средств вследствие срыва планов работ, неэффективной стратегии снабжения и сбыта и т.д.

Внутренние технические риски: изменение технологии выполнения работ, ошибки в проектной документации, поломки техники и т.д.

Прочие риски: правовые; транспортные и таможенные инциденты; риски, связанные со здоровьем людей; повреждение имущества при демонтаже и передислокации и т.д.

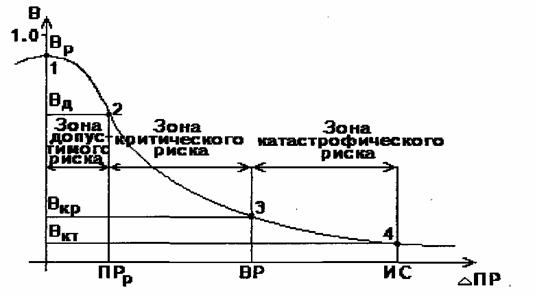

Выделяют следующие области или зоны риска в зависимости от величины потерь, возникающего в процессе реализации проекта (Рисунок 14.4):

безрисковая зон;

зона допустимого риска (операции с допустимым уровнем потерь);

зона критического риска (следующая, более опасная область);

зона катастрофического риска.

Потери, связанные с риском, могут быть:

материальные,

трудовые,

финансовые,

потери времени,

прочие потери.

Рисунок 14.4 – Схема зон риска

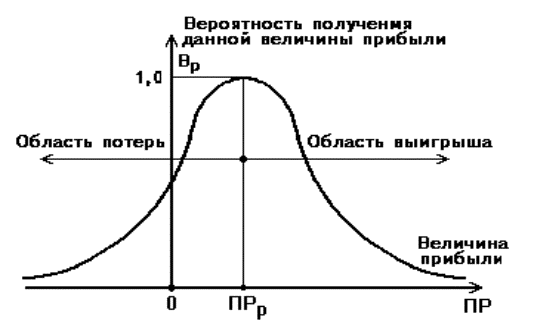

При построении кривых вероятностей возникновения потерь (Рисунок 14.5) используют статистический, экспертный и расчетно-аналитический способы.

Рисунок 14.5 – Типичная кривая вероятностей получения определенного уровня прибыли

Наиболее распространенные методы снижения риска в стратегическом планировании:

1. Страхование представляет собой систему возмещения убытков страховщиками при наступлении страховых случаев из специальных страховых фондов, формируемых за счет страховых взносов, уплачиваемых страхователями.

Кроме страхования может применяться перестрахование и сострахование.

Перестрахование – это, страхование, в соответствии с которым страховщик передает часть ответственности по рискам другим страховщикам, называемым в этом случае перестраховщиками. Сострахование – метод выравнивания и распределения крупных рисков между несколькими страховщиками.

2. Поручительство. Данный вид минимизации рисков предусматривает, что при недостаточности средств у должника поручитель несет ответственность по его обязательствам перед кредитором. При этом возможна солидарная ответственность поручителя и должника. С помощью такого приема обеспечивается возвратность кредитов, выдаваемых банками.

3. Залог. Данный метод снижения риска относится к способам обеспечения исполнения обязательств, при котором кредитор (залогодержатель) имеет право в случае невыполнения должником (залогодателем) обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение своего требования из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.

Договором могут быть предусмотрены следующие виды залога:

· залог, при котором предмет залога остается у залогодателя;

· ипотека;

· залог товаров в обороте;

· заклад;

· залог прав и ценных бумаг.

4. Распределение риска. Чаще всего этот способ снижения риска применяется в случае разработки и реализации проекта несколькими исполнителями (инвесторами, проектировщиками, строителями, заказчиком).

5. Резервирование средств. Создание резервов ресурсов на покрытие непредвиденных расходов позволяет компенсировать риск, возникающий в процессе реализации планов предприятия, и тем самым ликвидировать различные «сбои» в работе.

Ранг решения – средний выигрыш по рассмотрению всех ситуаций. В основу выбора закладывается вероятность наступления планируемой ситуации, а ее определение является достаточно сложной задачей. Совокупность этих методов и есть суть планирования риска. При планировании надо иметь ввиду, что риск связан с проблемной ситуацией. Выявление причин возникновения проблемы – условие принятия правильного решения с минимальным риском.

Для анализа риска используются следующие методы: анализ чувствительности; проверка устойчивости; корректировка параметров плана; анализ сценариев; метод «Монте-Карло», дерево решений.