- •Подача шсну. Факторы, влияющие на подачу шсн. Влияние газа и вязкости на рабочие характеристики пцэн и шгн.

- •Виды пласт. Эн. Методы осв. Скв. Пластовые давления

- •Несовершенство скважин. Влияние несовершенства на дебит скважины. Формула дебита несовершенной скважины.

- •О бщие принципы газлифтной эксплуатации

- •Конструкции газлифтных подъемников

- •Напорная харак-ка скв. Распр-е дав. Вдоль ствола скв. Для жид. И гжс.

- •Характеристикой пцэн (2), 3 - линия к. П. Д.

- •Типы газожидкостных структур.

- •Паспортная харак-ка пцн. Каким условиям должна удовлетворять харак-ка подбираемого типоразмера насоса, устанавливаемого в скважине? Как учитывается влияние вязкости на основные характеристики насоса?

Напорная харак-ка скв. Распр-е дав. Вдоль ствола скв. Для жид. И гжс.

Глубина подвески насоса определяется:

1) глубиной динамич. Ур-я жид. в скв. Нд при отборе заданного кол-ва жид.;

2)

глубиной погружения ПЦЭН под динамич.

Ур-нь Нп,

миним.

Необход-ой

для обеспеч-я нормальной работы

насоса;

3) противодав. на устье скв. Ру,

кот. необходимо преодолеть; 4) потерями

напора на преодоление сил трения в НКТ

при движении

потока hтр;

5) работой выделяющегося из жид. г.

Нг,

уменьшающего

необходимый суммарный напор.

. (11.1)

,

(11.2)![]() или

,

откуда

, (11.3)ρср

- ср. плотность ст. жид. в скв. от забоя

до ур-я; h

- высота ст. жид. от забоя до динамич.

Ур-я по вертикали.

. (11.4) φ1

- ср. угол наклона относительно вертикали

на уч-ке от забоя до ур-ня, а φ2

- ср. угол наклона относительно вертикали

на уч-ке от ур-ня

до устья, то необходимо внести поправки

на кривизну скважины.

. (11.5) Ру/ρg

есть устьевое дав., выраженное в метрах

ст. жид. плотностью ρ. Если продукция

скв. обводнена и n

- доля

в. в ед. объема продукции скв., то плотность

жид. опр-ся как средневзвешенная

.

(11.6) Величина

Ру

зависит от системы нефтегазосбора,

удаленности данной скв. от сепарационных

пунктов и в нек. случаях может составлять

значительную величину.

, (11.7)

где С - лин-я ск-ть потока, м/с,

. (11.8)Здесь Qн

и Qв

- дебит товарной н. и в., м3/сут;

bн

и bв

- объемные коэф. н. и в. для ср. термодинамич.

Усл-ий, сущ-их в НКТ; f

- площадь сеч-я

нкт.

или

,

откуда

, (11.3)ρср

- ср. плотность ст. жид. в скв. от забоя

до ур-я; h

- высота ст. жид. от забоя до динамич.

Ур-я по вертикали.

. (11.4) φ1

- ср. угол наклона относительно вертикали

на уч-ке от забоя до ур-ня, а φ2

- ср. угол наклона относительно вертикали

на уч-ке от ур-ня

до устья, то необходимо внести поправки

на кривизну скважины.

. (11.5) Ру/ρg

есть устьевое дав., выраженное в метрах

ст. жид. плотностью ρ. Если продукция

скв. обводнена и n

- доля

в. в ед. объема продукции скв., то плотность

жид. опр-ся как средневзвешенная

.

(11.6) Величина

Ру

зависит от системы нефтегазосбора,

удаленности данной скв. от сепарационных

пунктов и в нек. случаях может составлять

значительную величину.

, (11.7)

где С - лин-я ск-ть потока, м/с,

. (11.8)Здесь Qн

и Qв

- дебит товарной н. и в., м3/сут;

bн

и bв

- объемные коэф. н. и в. для ср. термодинамич.

Усл-ий, сущ-их в НКТ; f

- площадь сеч-я

нкт.

Приведем упрощенный расчет процесса движения ГЖС в НКТ. На выкиде насоса жидкость содержит в себе растворенный газ. При снижении давления газ выделяется и способствует подъему жидкости, снижая тем самым необходимый напор на величину Нг. По этой причине в уравнение (11.1) Нг входит с отрицательным знаком.

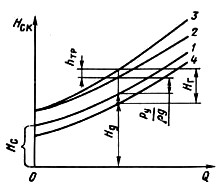

Р ис.

11.7. Напорные характеристики скважины:

1 - глубина (от устья) динамического

уровня, 2 - необходимый напор с учетом

давления на устье, 3 - необходимый напор

с учетом сил трения, 4 - результирующий

напор с учетом «газлифтного эффекта»

ис.

11.7. Напорные характеристики скважины:

1 - глубина (от устья) динамического

уровня, 2 - необходимый напор с учетом

давления на устье, 3 - необходимый напор

с учетом сил трения, 4 - результирующий

напор с учетом «газлифтного эффекта»

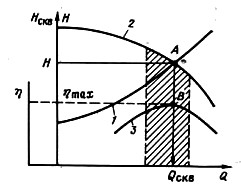

Рис. 11.8. Согласование напорной характеристики скважины (1) с Н(Q),

Характеристикой пцэн (2), 3 - линия к. П. Д.

Величину Нг можно приближенно определить по формуле, следующей из термодинамики идеальных газов, подобно тому, как это может быть сделано при учете работы газа в НКТ в скважине, оборудованной ШСН.

Однако, при работе ПЦЭН для учета большей производительности по сравнению с ШСН и меньших потерь скольжения можно рекомендовать более высокие значения коэффициента полезного действия для оценки эффективности работы газа.

при добыче чистой нефти η = 0,8;

при обводненной нефти 0,2 < n < 0,5 η = 0,65;

при сильно обводненной нефти 0,5 < n < 0,9 η = 0,5;

При наличии фактических замеров давления на выкиде ЭЦН величина η может быть уточнена.

Д ля

согласования H(Q)

характеристики ЭЦН с условиями скважины

строится так называемая напорная

характеристика скважины (рис. 11.7)

ля

согласования H(Q)

характеристики ЭЦН с условиями скважины

строится так называемая напорная

характеристика скважины (рис. 11.7) (11.9)в

зависимости от ее дебита.

На рис. 11.7

показаны кривые изменения слагаемых в

уравнении

(11.9) от дебита скважины и определяющих

результирующую

напорную характеристику скважины

Hскв(2).

Линия

1 - зависимость Нд(2),

определяемая

по формуле (11.5)

и (11.3) и строится по точкам для различных

произвольно

выбранных Q.

Очевидно, при Q

= 0 Hд

= Hст,

т. е. динамический

уровень совпадает со статическим.

(11.9)в

зависимости от ее дебита.

На рис. 11.7

показаны кривые изменения слагаемых в

уравнении

(11.9) от дебита скважины и определяющих

результирующую

напорную характеристику скважины

Hскв(2).

Линия

1 - зависимость Нд(2),

определяемая

по формуле (11.5)

и (11.3) и строится по точкам для различных

произвольно

выбранных Q.

Очевидно, при Q

= 0 Hд

= Hст,

т. е. динамический

уровень совпадает со статическим.

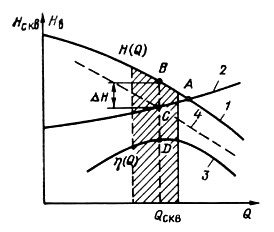

Рис.

11.9. Согласование напорной характеристики

скважины и ПЦЭН путем

снятия ступеней Прибавляя к Hд

величину буферного давления, выраженного

в

м столба жидкости (Pу/ρg),

получим

линию 2 - зависимость этих

двух слагаемых от дебита скважины.

Вычисляя по формуле

(11.7)

для разных

Q

величину

hтр

и прибавляя вычисленные

hтр

к ординатам линии

2

получим

линию 3 - зависимость первых

трех слагаемых в (11.9) от

дебита скважины. Вычисляя по

формуле величину Нг

и вычитая

ее значение от ординат линии 3, получим

результирующую

линию 4, называемую напорной характеристикой

скважины.

На

напорную характеристику скважины

накладывается Н(Q)

- характеристика насоса для отыскания

точки их пересечения,

определяющей такой дебит скважины,

который будет равен

подаче. ПЦЭН при совместной работе

насоса и скважины

(рис.

11.8).

Точка А -

пересечение характеристик скважины

(рис. 11.8,

кривая 1) и ПЦЭН (рис. 11.8, кривая 2).

Абсцисса точки А дает дебит скважины

при совместной работе скважины и насоса,

а ордината - напор H,

развиваемый насосом. Для

эффективной и экономичной работы

необходимо подобрать ПЦЭН с такими

характеристиками, чтобы точка пересечения

характеристик совпала бы с максимальным

к. п. д. (рис. 11.8, кривая 3) (точка В) или, по

крайней мере, лежала бы в области

рекомендованных режимов работы данного

насоса (см. рис. 11.8, штриховка). В некоторых

случаях для согласования характеристики

скважины и ПЦЭН повышают противодавление

на устье скважины с помощью штуцера или

снимают лишние рабочие ступени в насосе

и заменяют их направляющими вкладышами

(рис. 11.9). Как видим, точка А пересечения

характеристик получилась в этом случае

за пределами заштрихованной области.

Желая обеспечить работу насоса на режиме

ηmax

(точка Д), находим подачу насоса (дебит

скважины) Qскв,

соответствующую этому режиму. Напор,

развиваемый насосом при подаче Qcкв

на режиме ηmax

, определяется точкой В. В действительности

при этих условиях работы необходимый

напор определится точкой С. Разница ВС

= ΔН есть избыточный напор. В этом случае

можно повысить давление на устье скважины

на ΔР = ΔН·ρ·g

установкой штуцера или снять часть

рабочих ступеней насоса и заменить их

вкладышами. Число снимаемых ступеней

насоса определяется из простого

соотношения . (11.10)Здесь Z0

- общее число ступеней в насосе; Но

- напор, развиваемый насосом при полном

числе ступеней. С энергетической точки

зрения штудирование на устье для

согласования характеристик невыгодно,

так как приводит к пропорциональному

снижению к. п. д. установки. Снятие

ступеней позволяет сохранить к. п. д. на

прежнем уровне или даже несколько

повысить его. Однако разобрать насос и

заменить рабочие ступени вкладышами

можно лишь в специализированных цехах.

При описанном выше согласовании

характеристик скважины насоса необходимо,

чтобы Н(Q)

характеристика ПЦЭН соответствовала

действительной характеристике при его

работе на скважинной жидкости определенной

вязкости и при определенном газосодержании

на приеме. Паспортная характеристика

Н(Q)

определяется при работе насоса на воде

и, как правило, является завышенной.

Поэтому важно иметь действительную

характеристику ПЦЭН, прежде чем

согласовывать ее с характеристикой

скважины. Наиболее надежный метод

получения действительной характеристики

насоса - это его стендовые испытания

на скважинной жидкости при заданном

проценте обводненности.

. (11.10)Здесь Z0

- общее число ступеней в насосе; Но

- напор, развиваемый насосом при полном

числе ступеней. С энергетической точки

зрения штудирование на устье для

согласования характеристик невыгодно,

так как приводит к пропорциональному

снижению к. п. д. установки. Снятие

ступеней позволяет сохранить к. п. д. на

прежнем уровне или даже несколько

повысить его. Однако разобрать насос и

заменить рабочие ступени вкладышами

можно лишь в специализированных цехах.

При описанном выше согласовании

характеристик скважины насоса необходимо,

чтобы Н(Q)

характеристика ПЦЭН соответствовала

действительной характеристике при его

работе на скважинной жидкости определенной

вязкости и при определенном газосодержании

на приеме. Паспортная характеристика

Н(Q)

определяется при работе насоса на воде

и, как правило, является завышенной.

Поэтому важно иметь действительную

характеристику ПЦЭН, прежде чем

согласовывать ее с характеристикой

скважины. Наиболее надежный метод

получения действительной характеристики

насоса - это его стендовые испытания

на скважинной жидкости при заданном

проценте обводненности.

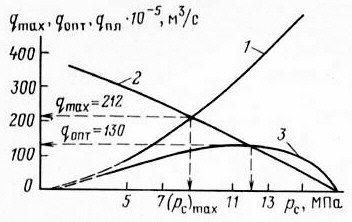

Опт.

и максим. режимы работы газожидкостного

фонтанного подъемника. Дебиты

фонтанных скв. изм. в широких пределах

как по кол-ву жид., так и по кол-ву попутного

г. С одной стороны, дающие более 1000 м3/сут

нефти. С другой стороны с дебитом порядка

5 м3/сут.

Для обеспеч. Фонтанир. все скв. оборудуются

фонтанными трубами (НКТ), кот. спускаются

в скв. обычно до забоя и с помощью кот.

осваив-ся фонтанные скв. и вызывают

приток в них. Это трубы следующих

условных диаметров: 48, 60, 73, 89 и 102 мм.

Наиболее употребительными (примерно

85%) являются трубы диаметром 73 мм. Лишь

для фонтанных скв., имеющих дебит

несколько сот метров кубических в сутки,

применяются 89 мм трубы. Можно сказать,

что выбор диаметра фонтанных труб опр-ся

не дебитом скв., а удобством и техническими

усл-ми нормальной экспл. таких фонтанных

скв. Периодически в скв. приходится

спускать различные приборы для

исследования, такие как скважинные

термометры, манометры и дебитомеры.

Возникает необходимость спуска

пробоотборников для отбора проб жид. с

самого забоя скв. Все эти приборы имеют

внешний диаметр порядка 40 мм, и для их

свободного спуска до забоя, не прекращая

при этом работу скв., необходимо иметь

внутр. диаметр труб не менее 73 мм. Наконец,

широкое применение 73-мм труб обусловлено

и тем, что экспл.я фонтанных скв., как

правило, сопровождается отложением

парафина на внутр. стенках труб, для

удаления кот. часто прим-ся механич.

скребки, спускаемые на стальной проволоке

в фонтанные трубы через лубрикатор.

Всякий фонтанный подъемник работает

при том или ином относительном погружении .Обычно эти значения лежат в пределах

0,3 - 0,65. Для условия 0,3 < ε <0,65 к. п. д.

подъемника при его работе на оптимальном

(qопт)

и максимальном (qmax)

режимах мало отличаются друг от друга.

Поэтому следует стремиться к тому, чтобы

фонтанный подъемник работал в промежуточном

режиме между qопт

и qmax

. Работа вблизи точки qmax

отличается наибольшей устойчивостью,в

этом режиме dq

/ dV = 0, т.е. изм-е дебита при изм-ии расхода

г. почти не происходит. Работа вблизи

точки qопт

характериз. некоторой неустойчивостью,

проявляющейся в пульсации работы

фонтанного подъемника. Это объясняется

тем, что небольшим случайным изменениям

расхода г. соотв-ют значит. изм-я дебита

(dq

/ dV > 0).

Для

практического исп-ия простые ф-ы для

опр. подачи газожидкостного подъемника

для этих основных двух режимов работы:

.Обычно эти значения лежат в пределах

0,3 - 0,65. Для условия 0,3 < ε <0,65 к. п. д.

подъемника при его работе на оптимальном

(qопт)

и максимальном (qmax)

режимах мало отличаются друг от друга.

Поэтому следует стремиться к тому, чтобы

фонтанный подъемник работал в промежуточном

режиме между qопт

и qmax

. Работа вблизи точки qmax

отличается наибольшей устойчивостью,в

этом режиме dq

/ dV = 0, т.е. изм-е дебита при изм-ии расхода

г. почти не происходит. Работа вблизи

точки qопт

характериз. некоторой неустойчивостью,

проявляющейся в пульсации работы

фонтанного подъемника. Это объясняется

тем, что небольшим случайным изменениям

расхода г. соотв-ют значит. изм-я дебита

(dq

/ dV > 0).

Для

практического исп-ия простые ф-ы для

опр. подачи газожидкостного подъемника

для этих основных двух режимов работы:

,

(8.46) Установлено, что qопт

= qmax

(1- ε), то подача на режиме наивысшего к.

п. д. будет

. (8.47) Если Рб

> Рнас,

то в формулы (8.46) и (8.47) необходимо

подставить вместо Рб

дав. насыщ. Рнас,

а вместо L расстояние Lнас

от устья до точки, где дав. равно Рнас.

Ф-ы можно решить относительно диаметра

d. Соответственно из (8.46) получим

. (8.47) Если Рб

> Рнас,

то в формулы (8.46) и (8.47) необходимо

подставить вместо Рб

дав. насыщ. Рнас,

а вместо L расстояние Lнас

от устья до точки, где дав. равно Рнас.

Ф-ы можно решить относительно диаметра

d. Соответственно из (8.46) получим

,

(8.48)и из ф-ы (8.47)

,

(8.48)и из ф-ы (8.47) . (8.49) По этим формулам опр-ся диаметр

фонтанных труб, необходимый для обеспеч.

в одном случае максим. подачи [формула

(8.48)], а в другом – опт. [формула (8.49)] при

прочих заданных условиях (Рб,

Ру,

L, ρ). Заметим, что формулы (8.46) и (8.47)

определяют не дебит фонтанной скважины,

а только пропускную способность фонтанных

труб при заданных условиях. Расчет

фонтанного подъемника с использованием

приведенных выше формул сводится к

определению для проектируемой скважины

максимальной и оптимальной подач.

Планируемый дебит скважины, определяемый

формулой притока, должен лежать в

пределах между qmax

и qопт.

Это гарантирует высокий к. п. д.

газожидкостного подъемника и устойчивую

его работу.

. (8.49) По этим формулам опр-ся диаметр

фонтанных труб, необходимый для обеспеч.

в одном случае максим. подачи [формула

(8.48)], а в другом – опт. [формула (8.49)] при

прочих заданных условиях (Рб,

Ру,

L, ρ). Заметим, что формулы (8.46) и (8.47)

определяют не дебит фонтанной скважины,

а только пропускную способность фонтанных

труб при заданных условиях. Расчет

фонтанного подъемника с использованием

приведенных выше формул сводится к

определению для проектируемой скважины

максимальной и оптимальной подач.

Планируемый дебит скважины, определяемый

формулой притока, должен лежать в

пределах между qmax

и qопт.

Это гарантирует высокий к. п. д.

газожидкостного подъемника и устойчивую

его работу.

Дебит фонтанной скв. опр. совместной работой пласта и фонтанного подъемника; причем законы, управляющие работой пласта, одни, а законы, управляющие процессом движения ГЖС в фонтанных трубах, - другие. Совершенно очевидно, что увелич. Дав. на забое Рс снижает приток жид. из пласта. С др. стороны то же увелич. Рс (или Рб) увелич. подачу фонтанного подъемника. Поэтому если пропускная способность фонтанного подъемника меньше притока, избыточная жид. будет накапливаться в скв. В рез-те дав. Рс будет расти. Это повлечет за собой увелич. подачи подъемника, с одной стороны, и снижение притока - с другой. Установившаяся работа этой системы пласт - скважина наступает тогда, когда приток сравняется с отбором. Этой установившейся работе системы пласт - скважина будет соотв. Нек. Дав. на забое Рс , кот. м.б. найдено из усл-я = притока и подачи фонтанного подъемника. Как известно, приток опр-ся ф-ой , (8.50) Пропускная способность подъемника па режиме максим. подачи опр. Ф-ой (8.46). Если трубы спущены до забоя, то Рб = Рс. Если они подняты выше так что L < H, то , (8.51) С учетом (8.51) формула (8.50) перепишется так:

.

(8.52) Приравнивая правые части формулы

притока (8.52) и формулы пропускной

способности подъемника (8.46), получим

.

(8.53) Равенство (8.53) удовлетворяется при

определенном значении Рб, так как

остальные величины задаются. Левая

часть равенства (8.53) сростом Рб уменьшается

нелинейно. Правая часть возрастает по

параболе в степени 1,5. Пересечение этих

двух кривых дает такое значение Рб, при

котором равенство (8.53) удовлетворяется.

Решение равенства (8.53) получается либо

путем подбора Рб, либо графоаналитическим

путем подобно тому, как это делалось

при определении минимального давления

фонтанирования. Затем определяется

соответствующий дебит скважины путем

подстановки найденного значения Рб

либо в (8.52), либо в (8.46). Найденный таким

образом, дебит, отвечающий совместной

работе пласта и фонтанного подъемника,

соответствует работе фонтанного

подъемника при режиме максимальной

подачи. Аналогично можно найти дебит

подъемника на режиме оптимальной подачи.

Для этой цели необходимо приравнять

правые части формулы притока (8.52) и

формулы оптимальной подачи (8.47):

.

(8.54)Из равенства (8.54) подбором или

нахождением точки пересечения двух

кривых, соответствующих левой и правой

части уравнения, определяется сначала

давление Рб, а потом по формуле притока

- соответствующий дебит скважины,

удовлетворяющий условию совместной

работе пласта и фонтанного подъемника

на режиме оптимальной производительности.

Если выделение газа начинается не на

забое, а в фонтанных трубах, как известно,

в равенства (8.53) и (8.54) вместо Рб необходимо

подставлять давление насыщения Рнас и

вместо длины труб L - глубину начала

выделения газа Lнас.Однако

в этом случае для решения уравнения

(8.54) варьировать величиной Рб = Рнас

нельзя, так как она постоянна. Решение

достигается подбором такой величины L

= Lнас, которая делает правую и левую

части (8.54) равными. Аналогично следует

поступить и при решении уравнения (8.53)

для согласования работы пласта и

подъемника, работающего на режиме

максимальной производительности в

случае, если газ начинает выделяться

внутри НКТ. Поскольку Рнас постоянно,

равенство правой и левой частей (8.53)

достигается подбором. На рис. 8.4 показано

определение забойных давлений Рс и

соответствующих им дебитов при

согласованной работе пласта и фонтанного

подъемника на режимах максимальной и

оптимальной производительности путем

графоаналитического решения уравнений

(8.53) и (8.54). Рис. 8.4. Графоаналитическое

определение условий совместной работы

пласта и газожидкостного подъемника:

1 - зависимость подачи подъемника от

давления у башмака Рб на режиме

максимальной производительности; 2 -

зависимость притока от давления Рб; 3 -

зависимость подачи подъемника от Рб на

режиме оптимальной производительности

.

(8.52) Приравнивая правые части формулы

притока (8.52) и формулы пропускной

способности подъемника (8.46), получим

.

(8.53) Равенство (8.53) удовлетворяется при

определенном значении Рб, так как

остальные величины задаются. Левая

часть равенства (8.53) сростом Рб уменьшается

нелинейно. Правая часть возрастает по

параболе в степени 1,5. Пересечение этих

двух кривых дает такое значение Рб, при

котором равенство (8.53) удовлетворяется.

Решение равенства (8.53) получается либо

путем подбора Рб, либо графоаналитическим

путем подобно тому, как это делалось

при определении минимального давления

фонтанирования. Затем определяется

соответствующий дебит скважины путем

подстановки найденного значения Рб

либо в (8.52), либо в (8.46). Найденный таким

образом, дебит, отвечающий совместной

работе пласта и фонтанного подъемника,

соответствует работе фонтанного

подъемника при режиме максимальной

подачи. Аналогично можно найти дебит

подъемника на режиме оптимальной подачи.

Для этой цели необходимо приравнять

правые части формулы притока (8.52) и

формулы оптимальной подачи (8.47):

.

(8.54)Из равенства (8.54) подбором или

нахождением точки пересечения двух

кривых, соответствующих левой и правой

части уравнения, определяется сначала

давление Рб, а потом по формуле притока

- соответствующий дебит скважины,

удовлетворяющий условию совместной

работе пласта и фонтанного подъемника

на режиме оптимальной производительности.

Если выделение газа начинается не на

забое, а в фонтанных трубах, как известно,

в равенства (8.53) и (8.54) вместо Рб необходимо

подставлять давление насыщения Рнас и

вместо длины труб L - глубину начала

выделения газа Lнас.Однако

в этом случае для решения уравнения

(8.54) варьировать величиной Рб = Рнас

нельзя, так как она постоянна. Решение

достигается подбором такой величины L

= Lнас, которая делает правую и левую

части (8.54) равными. Аналогично следует

поступить и при решении уравнения (8.53)

для согласования работы пласта и

подъемника, работающего на режиме

максимальной производительности в

случае, если газ начинает выделяться

внутри НКТ. Поскольку Рнас постоянно,

равенство правой и левой частей (8.53)

достигается подбором. На рис. 8.4 показано

определение забойных давлений Рс и

соответствующих им дебитов при

согласованной работе пласта и фонтанного

подъемника на режимах максимальной и

оптимальной производительности путем

графоаналитического решения уравнений

(8.53) и (8.54). Рис. 8.4. Графоаналитическое

определение условий совместной работы

пласта и газожидкостного подъемника:

1 - зависимость подачи подъемника от

давления у башмака Рб на режиме

максимальной производительности; 2 -

зависимость притока от давления Рб; 3 -

зависимость подачи подъемника от Рб на

режиме оптимальной производительности

Ур-е

баланса дав.

При проектировании или анализе работы

установок для подъема жид. из скв., когда

по НКТ движется ГЖС, основным вопросом

явл. определение потерь дав., связанных

с этим движением. Рассматривая некоторый

участок вертикальной трубы, в которой

движется ГЖС, можно записать , (7.8)

Р1

– дав. в нижней ч. трубы, Рс – дав.,

уравновешивающее гидростатич. дав. ст.

ГЖС, Ртр - потери дав. на преодоление сил

трения при движении ГЖС, Рус - потери

дав. на создание ускорения потока ГЖС,

т.к. его ск-ть при движении в сторону

меньших дав. увелич. из-за расширения

г.; Р2

– противодав. на верхнем конце трубы.

При

практических расчетах могут возникнуть

две основные задачи, когда известно

дав. вверху Р2

и треб. опр. Дав. внизу Р1

или наоборот. При этом все другие усл-я,

такие как длина трубы, ее диаметр, расход

поднимаемой жид., св-ва жид.и г. и другие,

д.б. известны. Это так называемые прямые

задачи. Но могут возникать и другие

задачи, кот. можно назвать обратными,

когда, например, треб. опр. расход

поднимаемой жид. q при заданном перепаде

дав. Р1

- Р2.

Или опр. Необход.е кол-во г. Го для подъема

заданного кол-ва жид. q при заданном

перепаде дав. Р1

- Р2

и ряд других задач. Во всех случаях

необход. знать слагаемые, входящие в

ур-ие баланса дав. (7.8). Обозначим ρ -

плотность жид., L - длина трубы по вертикали,

ρс - плотность ГЖС, h - потеря напора на

трение на участке трубы длиной в 1 м

столба ГЖС, hус

- потеря напора на ускорение на участке

трубы длиной в 1 м столба ГЖС. Тогда

, (7.8)

Р1

– дав. в нижней ч. трубы, Рс – дав.,

уравновешивающее гидростатич. дав. ст.

ГЖС, Ртр - потери дав. на преодоление сил

трения при движении ГЖС, Рус - потери

дав. на создание ускорения потока ГЖС,

т.к. его ск-ть при движении в сторону

меньших дав. увелич. из-за расширения

г.; Р2

– противодав. на верхнем конце трубы.

При

практических расчетах могут возникнуть

две основные задачи, когда известно

дав. вверху Р2

и треб. опр. Дав. внизу Р1

или наоборот. При этом все другие усл-я,

такие как длина трубы, ее диаметр, расход

поднимаемой жид., св-ва жид.и г. и другие,

д.б. известны. Это так называемые прямые

задачи. Но могут возникать и другие

задачи, кот. можно назвать обратными,

когда, например, треб. опр. расход

поднимаемой жид. q при заданном перепаде

дав. Р1

- Р2.

Или опр. Необход.е кол-во г. Го для подъема

заданного кол-ва жид. q при заданном

перепаде дав. Р1

- Р2

и ряд других задач. Во всех случаях

необход. знать слагаемые, входящие в

ур-ие баланса дав. (7.8). Обозначим ρ -

плотность жид., L - длина трубы по вертикали,

ρс - плотность ГЖС, h - потеря напора на

трение на участке трубы длиной в 1 м

столба ГЖС, hус

- потеря напора на ускорение на участке

трубы длиной в 1 м столба ГЖС. Тогда . (7.9) Деля все слагаемые на ρgL, найдем

. (7.9) Деля все слагаемые на ρgL, найдем . (7.10) Слева от знака = написана величина,

кот. явл. действующим перепадом (Р1

- Р2),

выраженным в метрах ст. поднимаемой

жид., отнесенным к 1 м длины трубы. Эту

величину обозначают

. (7.10) Слева от знака = написана величина,

кот. явл. действующим перепадом (Р1

- Р2),

выраженным в метрах ст. поднимаемой

жид., отнесенным к 1 м длины трубы. Эту

величину обозначают .

(7.11) При Р2

= 0 (истечение в атмосферу) величина ε

совпадает с тем относительным погружением

(ε = h

/ L), о котором шла речь при рассмотрении

физической характеристики процесса

движения ГЖС. Уравнение (7.9) может быть

записано в дифференциальной форме при

L → 0

.

(7.11) При Р2

= 0 (истечение в атмосферу) величина ε

совпадает с тем относительным погружением

(ε = h

/ L), о котором шла речь при рассмотрении

физической характеристики процесса

движения ГЖС. Уравнение (7.9) может быть

записано в дифференциальной форме при

L → 0 . (7.12)или в конечных разностях

. (7.12)или в конечных разностях . (7.13) Величины ρc, hтр,

hyc зависят от термодинамических условий

потока, изменяющихся с глубиной, и в

первую очередь существенно зависят от

давления. Эти условия непрерывно

изменяются вдоль трубы и их аналитический

учет достаточно сложен. Задача сводится

к интегрированию уравнения (7.12) в пределах

от 0 до L, либо к численному суммированию

приращений давления, определяемых

(7.13), также в пределах от 0 до L. Чем меньше

участки трубы ΔL,

на которые может быть разбита вся длина

подъемных труб, тем меньше будут

изменяться слагаемые, входящие в

уравнение баланса давления. Если для

таких коротких участков трубы рассчитать

падение давления ΔPi,

то общий перепад составит сумму

. (7.13) Величины ρc, hтр,

hyc зависят от термодинамических условий

потока, изменяющихся с глубиной, и в

первую очередь существенно зависят от

давления. Эти условия непрерывно

изменяются вдоль трубы и их аналитический

учет достаточно сложен. Задача сводится

к интегрированию уравнения (7.12) в пределах

от 0 до L, либо к численному суммированию

приращений давления, определяемых

(7.13), также в пределах от 0 до L. Чем меньше

участки трубы ΔL,

на которые может быть разбита вся длина

подъемных труб, тем меньше будут

изменяться слагаемые, входящие в

уравнение баланса давления. Если для

таких коротких участков трубы рассчитать

падение давления ΔPi,

то общий перепад составит сумму

.

(7.14)где

.

(7.14)где .

(7.15) Из (7.14) следует, что если известно

давление вверху Р2

, то

.

(7.15) Из (7.14) следует, что если известно

давление вверху Р2

, то .

(7.16) Если известно давление внизу P1,

то

.

(7.16) Если известно давление внизу P1,

то .

(7.17) Т.о., задача сводится к расчету потерь

дав. на коротких участках подъемника

при заданных параметрах движ. (q,

d, Г, ρ и пр.) и последующем их суммировании.

Очевидно, чем больше n,

т. е. чем меньше ΔL,

тем точнее будет такое решение. Однако

практика подобных вычислений показывает,

что при n = 10 - 15 достигается достаточная

точность.

.

(7.17) Т.о., задача сводится к расчету потерь

дав. на коротких участках подъемника

при заданных параметрах движ. (q,

d, Г, ρ и пр.) и последующем их суммировании.

Очевидно, чем больше n,

т. е. чем меньше ΔL,

тем точнее будет такое решение. Однако

практика подобных вычислений показывает,

что при n = 10 - 15 достигается достаточная

точность.