- •Общие свойства возбудимых тканей. Понятие о раздражимости и возбудимости как основе реагирования тканей на раздражение. Опыты Гальвани и Маттеуччи.

- •Строение и основные свойства клеточных мембран и ионных каналов.

- •Строение плазматической мембраны.

- •Общее представление о структуре и функциях ионных каналов.

- •Классификация ионных каналов по их функциям:

- •Строение ионного канала.

- •2. Мембранный потенциал покоя (мпп)

- •3. Потенциал действия (пд).

- •Механизм возникновения пд. Деполяризация

- •Реполяризация

- •Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия

- •4. Законы раздражения возбудимых тканей. Лабильность

- •Лабильность.

- •Физиология нервного волокна. Механизмы проведения нервного импульса в миелиновых и безмиелиновых волокнах.

- •Миелиновых и безмиелиновых волокнах.

- •Проведение возбуждения по безмиелиновому (I) и миелиновому (II) волокнам.

- •Законы проведения возбуждения по нервам

- •Строение химического синапса.

- •Классификация синапсов.

- •Механизм передачи возбуждения в синапсе (на примере нервно-мышечного синапса)

- •1. Выброс медиатора в синаптическую щель

- •Рецепторы, их функции, классификация. Преобразование энергии раздражителя.

Строение ионного канала.

Различают следующие основные виды электрических ответов возбудимых клеток:

1. Локальные потенциалы (рецепторный, потенциал, локальный ответ, ВПСП (возбуждающий постсинаптический птенциал), ТПСП (тормозной постсинаптический потенциал)

2. Мембранный потенциал покоя (мпп)

3. Потенциал действия (пд).

Мембранный потенциал покоя и его происхождение.

Термином «мембранный потенциал покоя» принято называть трансмембранную разность потенциалов, существующую между цитоплазмой и окружающим клетку наружным раствором. Когда клетка (волокно) находится в состоянии физиологического покоя, ее внутренний заряд отрицателен по отношению к наружному, условно принимаемому за нуль. У разных тканей мембранный потенциал характеризуется разной величиной: самый большой у мышечной ткани -80 -90 мВ, у нервной -70 мВ, у соединительной -35 -40 мВ, у эпителиальной -20мВ.

О бразование

МПП зависит от концентрации ионов К+,

Nа+, Са2+, Сl-,

и от особенностей строение мембраны

клетки. В частности важным в образовании

МПП является то, что мембранные ионные

каналы, обладают свойствами:

бразование

МПП зависит от концентрации ионов К+,

Nа+, Са2+, Сl-,

и от особенностей строение мембраны

клетки. В частности важным в образовании

МПП является то, что мембранные ионные

каналы, обладают свойствами:

1. Селективностью (избирательной проницаемостью)

2. Электровозбудимостью.

В состоянии покоя натриевые каналы все закрыты, а большинство калиевых – открыты. Каналы могут открываться и закрываться. В мембране существуют каналы утечки (неспецифические), которые проницаемы для всех элементов, но более проницаемы для калия. Ионы движутся через эти каналы по концентрационному и электрохимическому градиенту.

Согласно мембранно-ионной теории наличие МПП обусловлено:

-

непрерывным движением ионов по ионным каналам мембраны,

-

постоянно существующей разностью концентраций катионов по обе стороны мембраны,

-

непрерывной работой натрий-калиевого насоса.

-

различной проницаемостью каналов для этих ионов.

В состоянии покоя мембрана клетки проницаема только для ионов К+. Ионы калия в состоянии покоя постоянно выходят в окружающую среду, где высокая концентрация Nа+. Поэтому, в состоянии покоя, наружная поверхность мембраны заряжена положительно. Высокомолекулярные органические анионы (белки) концентрируются у внутренней поверхности мембраны и определяют ее отрицательный заряд. Они же электростатически удерживают ионы К+ с другой стороны мембраны. Основную роль в образовании МПП принадлежит ионам К+. Блокируют проницаемость К+ тетраэтиламмония, аминопиридины.

Несмотря на потоки ионов через каналы утечки разность концентрации ионов не выравнивается, т.е. сохраняется всегда постоянной. Этого не происходит потому, что в мембранах существуют Nа+ - К+- насосы. Они непрерывно откачивают Nа+ из клетки и против градиента концентрации вводят в цитоплазму К+. На 3 иона Nа+, которые выводятся из клетки, внутрь вводится 2 иона К+. Перенос ионов против градиента концентрации осуществляется активным транспортом (с затратой энергии). В случае отсутствия энергии АТФ клетка погибает.

Наличие потенциала покоя позволяет клетке практически мгновенно после действия раздражителя перейти из состояния функционального покоя в состояние возбуждения.

При возбуждении происходит снижение величины исходного потенциала покоя с перезарядкой мембраны. Когда внутренний заряд мембраны становится менее отрицательным наступает деполяризация мембраны и начинает развиваться потенциал действия, увеличение отрицательного – гиперполяризация (возбудимость снижается).

Потенциал действия и механизм его происхождения.

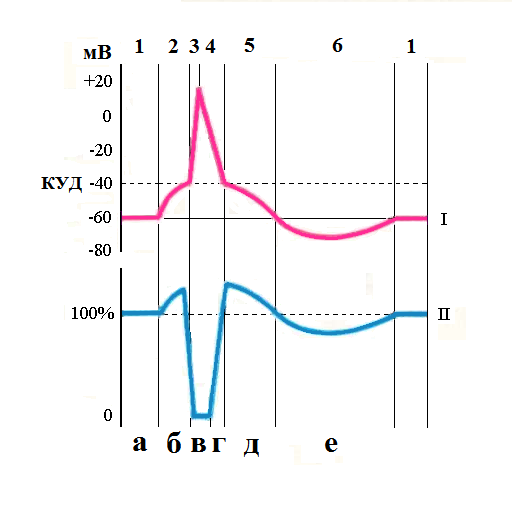

Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала действия

Потенциалом действия называют быстрое колебание мембранного потенциала, возникающее при действии раздражителя пороговой силы в нервных и мышечных клетках. В его основе лежат изменения ионной проницаемости мембраны. Амплитуда и характер изменений потенциала действия мало зависят от силы вызывающего его раздражителя, важно лишь, чтобы эта сила была не меньше пороговой.

Возникнув, ПД распространяется вдоль мембраны, не изменяя своей амплитуды. В нем различают фазы:

-

Деполяризации:

а) медленная деполяризация;

б) быстрая деполяризация.

-

Реполяризация:

а) быстрая реполяризация;

б) медленная реполяризация (отрицательный следовой потенциал)

-

Гиперполяризация (положительный следовой потенциал)

Возникновение потенциала действия (деполяризация)

I – мембранный потенциал

1 - потенциал покоя, 2-- медленная деполяризация, 3 - быстрая деполяризация, 4 - быстрая реполяризация, 5 – медленная реполяризация, 6- гиперполяризация

II - возбудимость

а – нормальная, б – повышенная, в –абсолютная рефрактерность, г – относительная рефрактерность, д – супернормальность, е -субнормальность