- •Тема 1. Основы кристаллооптики

- •Тема 2. Прохождение света через кристаллы

- •Тема 3. Поляризационный микроскоп и его свойства

- •Тема 4. Изучение кристаллов с помощью поляризационного микроскопа

- •Тема 7. Химический состав горных пород

- •Тема 8. Классификация магматических пород по Маракушеву

- •Тема 9. Структура и текстура

- •Тема 10. Формы залегания магматических горных пород

- •Тема 11. Породы ультраосновного состава

- •Тема 12. Породы основного состава

- •Тема 13. Породы среднего состава

- •Тема 14. Породы кислого состава

Тема 3. Поляризационный микроскоп и его свойства

Поляризационный микроскоп (ПМ) – сложный оптический прибор, предназначенный для детальных исследований минералов и горных пород, структурных и текстурных особенностей.

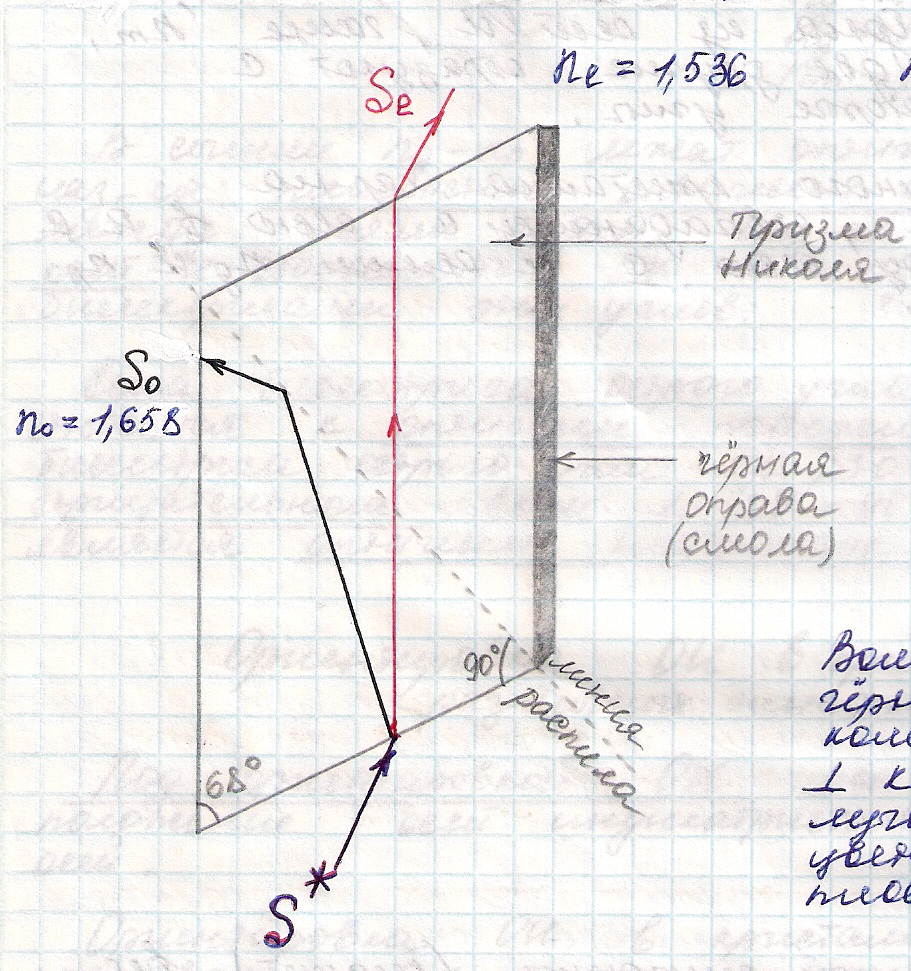

Объектом исследования с использование ПМ является шлиф. Шлифы применяются для петрографических и минералогических и исследований. Основным элементом ПМ является призма Николя. Она представляет собой кристалл бесцветного прозрачного кальцита (либо исландского шпата), распиленный под углом 68 градусов (либо 22) к граням и затем склеенный канадским бальзамом.

Луч естественного света, достигнув нижней поверхности призмы Николя, разлагается кристаллом кальцита на 2 луча – обыкновенный So (ординарный) и необыкновенный Se (экстраординарный). Волны луча So совершают колебания в плоскости, перпендикулярной к чертежу; волны луча Se колеблются в плоскости чертежа, т.к. no для So больше для nкб, а угол падения при данном направлении плоскости распила больше предельного, то луч So получает полное внутреннее отражение и отбрасывается на боковую сторону призму, где гасится черной оправой. Луч Se, идущий с ne, близкий с nкб, пройдет через плоскость распила почти без преломления и выйдет из призмы, сохраняя приобретенные в кристалле колебания в строго определенной плоскости.

Тема 4. Изучение кристаллов с помощью поляризационного микроскопа

Исследование кристаллов в параллельном свете с одним поляризатором

Форма. При исследовании минералов в шлифе эта задача осложняется тем, что здесь наблюдается только случайные плоские сечения, на основании которых следует судить о форме минеральных зерен. Все разнообразие форм минералов можно объединить в 4 типа:

1)Изометричные (гранат, оливин, лейцит)

2)Удаленные в одном направлении а) призматические - пироксены, амфиболы, волластанит, дистен. б) игольчатые – актинолит, эгирин.

3)Удлиненные в двух направлениях при наличии третьего короткого а) таблитчатые – полевые шпаты. б) листоватые – серпентин, тальк.

4) Минералы неправильной формы – кварц, кальцит.

Спайность - способность минерала раскалываться по определенным кристаллографическим плоскостям, соответствующим плоским сеткам пространственной решетки.

В шлифе спайность наблюдается в виде серий трещин, пересекающих минерал. В зависимости от прямолинейности различают спайности:

1) Весьма совершенная – наличие тонких, параллельных трещин проходящих через все зерна минералов (слюды);

2) Совершенная – развитие прерывистых параллельных трещин (палево-шпатовые амфиболы);

3) Несовершенная – очень короткие трещины (оливин);

4) Имеются минералы не обладающие спайностью (кварц, гранаты) – характерна неправильная трещиноватость.

Цвет зависит от его способности поглощать и отражать волны определенной длины из состава сложного белого цвета. Цвета в образцах и шлифах обычно не совпадают. В шлифе обычно окрашены в зеленые, бурые, коричневые тона. В изотропных минералах цвет и его интенсивность постоянны в любом направлении. В анизотропных минералах цвет и его интенсивность изменяется в зависимости от направления колебания световой волны, проходимой через кристалл. Это явление называется плеохроизм.

Свойства, обусловленные величиной n.

таблица какая-то

Рельеф – кажущаяся выпуклость минерала, обусловленная наличием вокруг наблюдаемого зерна темной каймы.

Шагреневая поверхность – кажущаяся мелкая бугристость на поверхности минерала. Для минералов с n > nк.б. рельеф считается положительным, с n < nк.б. – отрицательным. При n = nк.б. рельеф и шагреневая поверхность полностью исчезают.

Световая полоска Бекке – световая полоска на границе твердого и жидкого вещества, ясно распознаваемая при средних увеличениях микроскопа. Если перемещаться трубу микроскопа вверх, то полоска Бекке смещается в сторону среды, обладающей более высоким n и наоборот. Точность определения n ± 0,003.

Исследование кристаллов в параллельном свете при скрещенных николях

Учитывая необходимость понимать оптические явления, наблюдаемые в минерале при скрещенных николях, можно сделать вывод: минерал в анизотропном сечении при повороте столика микроскопа на 360 градусов четыре раза погасает и четыре раза приобретает некоторую интерференционную окраску. Момент погасания свидетельствует о том, что направления, вдоль которых минерал пропускает световые колебания, совпали с направлением колебаний поляризатора и анализатора.

Силы двойного лучепреломления минерала

При прохождении через анизотропный кристалл луч распадается на два, которые приобретут различные скорости и поэтому луч, имеющий большую скорость, обгонит луч с меньшей скоростью на некоторую величину разности хода. Разность хода пропорциональна длине пути, который пройдут лучи в кристалле. Двупреломление минерала обуславливает появление определенного оптического эффекта, называемого интерференционной окраской минерала. Причина возникновения интерференционной окраски заключается в следующем: если из одного источника света в одном и том же направлении идут два луча, волны которых имеют одинаковую длину и поляризованы в одной плоскости, то происходит их взаимодействие (интерференция). Результат интерференции зависит от разности фаз и от амплитуды колебаний волн.

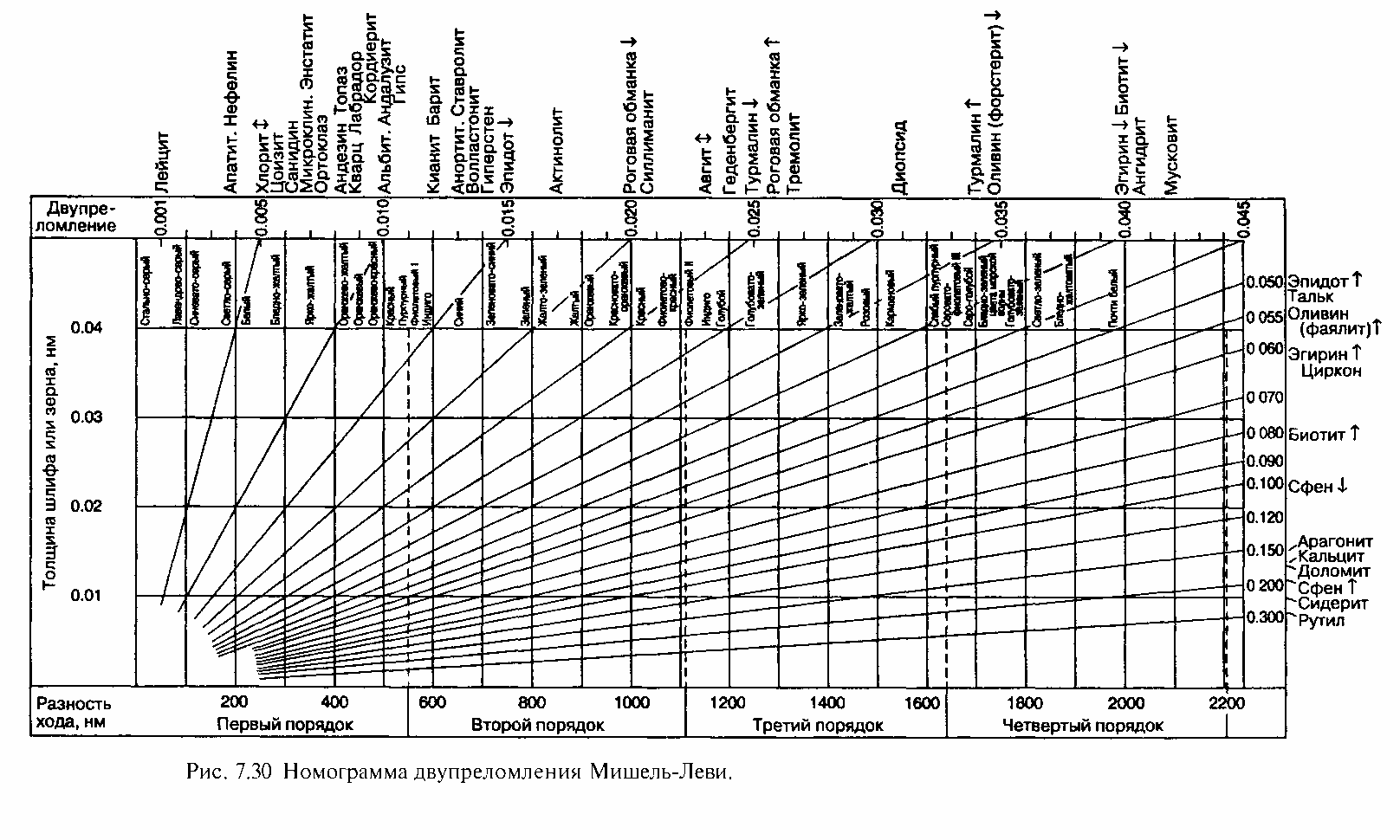

В сложном белом свете, который используется при исследовании шлифов, интерференционные явления приводят к появлению цветных эффектов, называемых интерференционной окраской – свойство, которое используется для приближенного определения величины двойного лучепреломления минерала в наблюдаемом сечении. Определение двупреломления производится с помощью цветной номограммы Мишель-Леви.

График изменения двупреломления выражается наклонной прямой, которая представляет собой геометрическое место точек одинаковой силы двупреломления, связывающей две величины: разность хода и толщину пластинки. На номограмме по оси х откладывается толщина шлифа в миллиметрах, по оси у откладывается разность хода в миллимикронах. Радиальные прямые, расходящиеся из нулевой точки, дают величины двупреломлений, числовые значения которых нанесены вдоль верхнего и правого края номограммы.

Оценка толщины шлифа

Производится по цветам интерференции кварца и плагиоклаза. Оба минерала при нормальной толщине шлифа (около 0.03мм) в сечениях, близких к главному имеют белые цвета интерференции.

Определение порядка цветов интерференции:

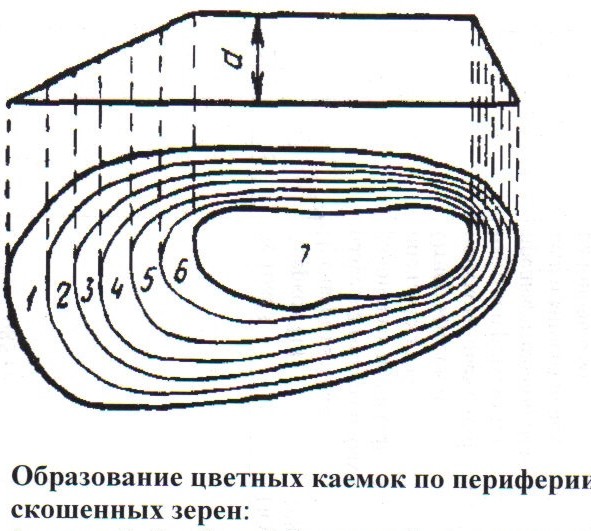

1) Способ по каемкам. В шлифе выбирают зерно исследуемого минерала, периферическая часть которого скошена на клин. В пределах скоса толщина пластинки переменная, и следовательно переменная разность хода, что указывает на появление цветных каемок, которые представляют собой последовательную смену цветов интерференции от низких цветов первого порядка в тонкой периферической части зерна, к более высоким в его внутренней части. Сопоставляя чередование цветов в каемках с цветной номограммой легко придти к выводу о порядке цвета интерференции в центральной части исследуемого зерна. Чем круче скошено зерно, тем уже цветные каемки. Если край зерна вертикален, каемки отсутствуют

1 – серый, 2 – белый, 3 – желтый, 4 – красный, 5 – синий, 6 – зеленый, 7 фиолетовый.

2) Способ с помощью компенсатора – прибора, измеряющего разность хода интерферирующих волн и этим понижающего или повышающего интерференционную окраску минерала. Компенсаторы делают с постоянной и переменной разностью хода. Компенсатор с постоянной разностью хода представляет собой пластинку, вырезанную из монокристалла кварца параллельно его оптической оси. В этом сечении двупреломление кварца равно 0.009, что при толщине пластинки 0.06мм дает разность хода в 550 миллимикрон, а цвет интерференции – фиолетовый, отвечающий границе первого и второго порядка. При повышении разности хода этот цвет переходит в синий, при понижении – в красный.

Компенсатор с переменной разностью хода представляет собой кварцевый клин, вырезанный из монокристалла кварца параллельно оптической оси. Изменение толщины клина приводит к изменению разности хода от толстого к тонкому и следовательно к постепенной смене цветов интерференции в полном соответствии с номограммой Мишель-Леви.

Правила компенсации

Если над минералом поместить компенсатор так, чтобы одноименные оси оптической индикатрисы минерала и компенсатора оказались параллельны, то разность хода будет равно сумме разности хода минерала и компенсатора, соответственно цвета интерференции повысятся. В случае перекрещенного положения осей индикатрис минерала и компенсатора, окончательная величина разности хода будет равна разности хода минерала и компенсатора, то в этом случае будет происходить понижение цветов интерференции. При равенстве разности хода минерала и компенсатора суммарная разность будет равна нулю. Наступает полная компенсация и зерно становится темным.

Особенности минералов, обнаруживающиеся в скрещенных николях

1) Двойники – закономерные сростки двух или нескольких индивидов одного и того же минерала, повернутых один относительно другого на 180 градусов. Встречается 2 вида двойников.

Под микроскопом простой двойник представляет собой кристалл, разделенный двойниковым швом на 2 части. При повороте столика микроскопа одна часть гаснет, другая остается освещенной. Такие двойники встречаются в натрий-калиевых полевых шпатах.

Полисинтетические двойники состоят из нескольких параллельных индивидов, гаснущих одновременно. Особенно они характерны для плагиоклазов. Еще встречаются комбинации 2-х систем полисинтетических двойников. Они образуют решетчатые срастания (микроклины).

2)Зональное строение обнаруживается в ряде минералов (плагиоклазы, пироксены, амфиболы). Зональный минерал характеризуется наличием ряда зон, отличающихся по составу, что сопровождается изменением оптических свойств минерала. Под микроскопом зональное строение минерала хорошо обнаруживается в виде концентрических зон различной ширины с неодновременным погасанием и различной интерференционной окраской.

3) Аномальные цвета интерференции возникают в том случае, когда величина двупреломления минерала зависит от длины волны применяемого света. Если сила двупреломления для фиолетового цвета больше, чем для красного, то возникают густо-синие цвета интерференции (цоизит). Если сила двупреломления для красного цвета больше, чем для фиолетового, то появляются ржаво-бурые цвета (хлориты).