- •Состав грунтов

- •Характеристики физического состояния грунта

- •Определение расчетных характеристик физических свойств грунтов

- •Лекция № 2 механические свойства грунтов

- •Сжимаемость грунтов

- •Компрессионная зависимость

- •Закон уплотнения и линейная деформируемость грунта

- •Компрессионная зависимость при объемном сжатии

- •Определение модуля деформации грунта

- •Модуль объемной деформации и модуль сдвига

- •Принцип гидроемкости грунта

- •Водопроницаемость грунтов

- •Закон ламинарной фильтрации

- •Модель водонасыщенного грунта

- •Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона

- •Сопротивление сдвигу сыпучих грунтов

- •Сопротивление сдвигу связных грунтов

- •Сопротивление грунтов сдвигу при сложном напряженном состоянии

- •Определение расчетных характеристик сопротивления грунтов сдвигу

- •Действие нескольких сосредоточенных сил на поверхности массива

- •Лекция № 4 Определение напряжений в массиве грунта. Напряжения в грунтовом массиве от действия распределенной нагрузки и от собственного веса грунта

- •Действие любой равномерно распределенной нагрузки

- •Метод угловых точек

- •Одномерная задача теории компрессионного уплотнения

- •Метод эквивалентного слоя

- •Допущения метода послойного суммирования

- •Уравнения предельного равновесия

- •Угол наибольшего отклонения

- •Диаграмма Мора

- •Области предельного напряженного состояния и условия их возникновения

- •Формула Пузыревского-Герсеванова

- •Расчетное сопротивление по сНиП 2.02.01-83*

- •Расчет оснований по несущей способности

- •Критерий оценки устойчивости

- •Устойчивость откосов и склонов

- •Реологические процессы в грунтах

- •Ползучесть откосов и склонов

- •Ползучесть пласта в установившемся режиме

- •Давление грунтов на ограждающие конструкции

- •Давление покоя грунта

- •Активное давление грунта

- •Пассивное давление грунта

- •Литература

Компрессионная зависимость

Для оценки сжимаемости грунтов и определения показателей деформационных свойств в лабораторных условиях проводят испытания образцов грунта в компрессионных приборах (рис. 2.1).

Для этого кольцо (высотой h) с образцом грунта 6 (рис. 2.2), полностью насыщенного водой, помещают в одометр. Через фильтрующие днище 5 и поршень 2 может происходить выдавливание воды из пор грунта. В одометре созданы условия, исключающие капиллярное давление и предотвращающие высыхание образца грунта.

Рис. 2.1. Компрессионные приборы фирмы «ГЕОТЕК»

Рис. 2.2. Схема испытания образца грунта на сжатие в одометре:

1 – образец грунта; 2 – металлическое кольцо; 3 – днище;

4– пластины с отверстиями для отвода воды; 5 – штамп;

6 – индикаторы часового типа

При

передаче нагрузки поршнем одометра

давления

![]() высота образца уменьшится вследствие

уплотнения грунта (уменьшения его

пористости). При увеличении давления

образец получит дополнительное

уплотнение из-за изменения объема пор.

высота образца уменьшится вследствие

уплотнения грунта (уменьшения его

пористости). При увеличении давления

образец получит дополнительное

уплотнение из-за изменения объема пор.

В

условиях отсутствия возможности

бокового расширения образца грунта

в кольце, изменение его пористости

![]() под давлением

под давлением

![]() ,

распределенным по площади

,

распределенным по площади

![]() ,

найдем из выражения

,

найдем из выражения

![]() , (2.1)

, (2.1)

где

![]() – осадка от давления

.

– осадка от давления

.

Объем твердых частиц в образце грунта до и после деформации остается практически неизменным. Объем твердых частиц в единице объема образца грунта составляет:

![]() , (2.2)

, (2.2)

где

![]() — начальный коэффициент пористости

грунта.

— начальный коэффициент пористости

грунта.

С

учетом (2.1) и (2.2) получим изменение

коэффициента пористости образца грунта

![]() под действием давления

под действием давления

![]() . (2.3)

. (2.3)

Исключив значение из начального коэффициента пористости , получим зависимость коэффициента пористости грунта от давления

![]() . (2.4)

. (2.4)

По

значениям

![]() для различных давлений

можно построить график зависимости

–

(ветвь сжатия) (рис. 2.3, а).

для различных давлений

можно построить график зависимости

–

(ветвь сжатия) (рис. 2.3, а).

При уменьшении давления ступенями и разгрузке образца грунта наблюдается обратный процесс – увеличение объема (набухание). Зная величину перемещения по формуле (2.4), можно построить ветвь набухания 2. График зависимости коэффициента пористости от давления называют компрессионной кривой, так как она характеризует сжимаемость грунта.

а) б) в)

Рис. 2.3. Компрессионные кривые:

а – компрессионная кривая с ветвью разгрузки для грунта, не обладающего структурной прочностью; б – расчетная схема для определения коэффициента относительной

сжимаемости; в – компрессионные кривые для грунта, имеющего структурную прочность

При разгрузке образца проявляются упругие деформации грунта и деформации упругого последействия. После снятия всей нагрузки образец грунта не может занять первоначального объема вследствие происшедших при уплотнении грунта взаимных смещений частиц, их разрушения и установления новых связей между частицами при более плотном состоянии грунта.

В

пределах сравнительно небольших

изменений сжимающих напряжений от

![]() до

до

![]() ,

возникающих в грунте после возведения

сооружения, компрессионную кривую

грунта ненарушенной структуры приближенно

можно аппроксимировать линейной

зависимостью вида:

,

возникающих в грунте после возведения

сооружения, компрессионную кривую

грунта ненарушенной структуры приближенно

можно аппроксимировать линейной

зависимостью вида:

![]() , (2.5)

, (2.5)

где

![]() характеризует сжимаемость грунта в

интервале сжимающих напряжений от

до

.

Эта величина называется коэффициентом

сжимаемости и обозначается

характеризует сжимаемость грунта в

интервале сжимающих напряжений от

до

.

Эта величина называется коэффициентом

сжимаемости и обозначается

![]() (1/МПа):

(1/МПа):

= . (2.6)

В соответствии с рис. 2.2 коэффициент сжимаемости будет равен

![]() . (2.7)

. (2.7)

Заменяя в выражении (2.5) на , получим уравнение секущей прямой, близкой к компрессионной кривой на участке АВ:

![]() , (2.8)

, (2.8)

или в приращениях

![]() . (2.9)

. (2.9)

Поэтому закон компрессии грунта формулируется так: при небольшом изменении сжимающих напряжений уменьшение коэффициента пористости грунта пропорционально увеличению сжимающего напряжения.

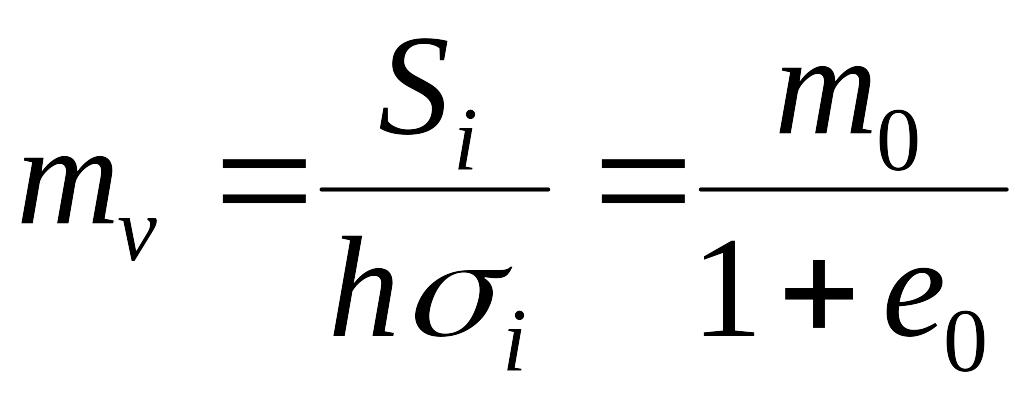

Для

оценки сжимаемости грунта используется

также величина относительной объемной

деформации грунта, отнесенная к единице

давления и называемая коэффициентом

относительной сжимаемости

![]() (1/МПа):

(1/МПа):

. (2.10)

. (2.10)

Вследствие криволинейного характера графика компрессионных испытаний грунта коэффициент сжимаемости и коэффициент относительной сжимаемости будут зависеть от интервала рассматриваемых напряжений.

На рис. 2.3, а приведены компрессионные кривые, характерные для грунта, не обладающего структурной прочностью, то есть уплотняющегося под действием небольшого давления. Такое явление обычно свойственно очень слабым грунтам.

При

напряжении, меньшем структурной прочности

![]() ,

когда оно воспринимается водно-коллоидными

и кристаллизационными связями,

процесс уплотнения практически не

развивается. Лишь после разрушения

этих связей при

,

когда оно воспринимается водно-коллоидными

и кристаллизационными связями,

процесс уплотнения практически не

развивается. Лишь после разрушения

этих связей при

![]() происходит уплотнение грунта.

Компрессионная кривая для такого

грунта приведена на рис. 2.3, б.

происходит уплотнение грунта.

Компрессионная кривая для такого

грунта приведена на рис. 2.3, б.