- •Состав грунтов

- •Характеристики физического состояния грунта

- •Определение расчетных характеристик физических свойств грунтов

- •Лекция № 2 механические свойства грунтов

- •Сжимаемость грунтов

- •Компрессионная зависимость

- •Закон уплотнения и линейная деформируемость грунта

- •Компрессионная зависимость при объемном сжатии

- •Определение модуля деформации грунта

- •Модуль объемной деформации и модуль сдвига

- •Принцип гидроемкости грунта

- •Водопроницаемость грунтов

- •Закон ламинарной фильтрации

- •Модель водонасыщенного грунта

- •Сопротивление грунтов сдвигу. Закон Кулона

- •Сопротивление сдвигу сыпучих грунтов

- •Сопротивление сдвигу связных грунтов

- •Сопротивление грунтов сдвигу при сложном напряженном состоянии

- •Определение расчетных характеристик сопротивления грунтов сдвигу

- •Действие нескольких сосредоточенных сил на поверхности массива

- •Лекция № 4 Определение напряжений в массиве грунта. Напряжения в грунтовом массиве от действия распределенной нагрузки и от собственного веса грунта

- •Действие любой равномерно распределенной нагрузки

- •Метод угловых точек

- •Одномерная задача теории компрессионного уплотнения

- •Метод эквивалентного слоя

- •Допущения метода послойного суммирования

- •Уравнения предельного равновесия

- •Угол наибольшего отклонения

- •Диаграмма Мора

- •Области предельного напряженного состояния и условия их возникновения

- •Формула Пузыревского-Герсеванова

- •Расчетное сопротивление по сНиП 2.02.01-83*

- •Расчет оснований по несущей способности

- •Критерий оценки устойчивости

- •Устойчивость откосов и склонов

- •Реологические процессы в грунтах

- •Ползучесть откосов и склонов

- •Ползучесть пласта в установившемся режиме

- •Давление грунтов на ограждающие конструкции

- •Давление покоя грунта

- •Активное давление грунта

- •Пассивное давление грунта

- •Литература

Характеристики физического состояния грунта

Состояние грунта в условиях его природного залегания изучается по монолитам грунта, отобранным на строительной площадке из шурфов или скважин. Из монолитов в лаборатории вырезают образцы грунта и экспериментально определяют следующие его характеристики: плотность, плотность твердых частиц грунта и влажность.

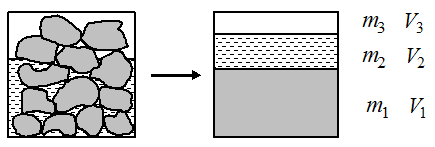

Представим некоторый

объем

![]() трехкомпонентного (трехфазного) грунта

массой

трехкомпонентного (трехфазного) грунта

массой

![]() ,

разделенный на отдельные компоненты

(рис. 1.1), где

,

разделенный на отдельные компоненты

(рис. 1.1), где

и

и

– соответственно масса и объем твердой

фазы;

– соответственно масса и объем твердой

фазы; и

и

– соответственно масса и объем жидкой

фазы;

– соответственно масса и объем жидкой

фазы; и

и

– соответственно масса и объем

газообразной фазы.

– соответственно масса и объем

газообразной фазы.

Рис. 1.1

Основные характеристики физического состояния грунта:

плотность грунта естественной структуры

равна отношению массы грунта к его

объему (г/см3

, т/м3);

равна отношению массы грунта к его

объему (г/см3

, т/м3);плотность твердых частиц грунта

равна

отношению массы твердых частиц к их

объему (г/см3

, т/м3);

равна

отношению массы твердых частиц к их

объему (г/см3

, т/м3);влажность грунта равна отношению массы воды к массе твердых частиц (д.е. или %).

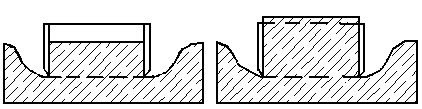

Плотность определяется методами режущего кольца или гидростатического взвешивания (рис. 1.2).

Рис. 1.2

Плотность твердых частиц грунта определяется пикнометрическим методом. Для основных породообразующих минералов плотность частиц изменяется в небольших интервалах и в среднем может приниматься равной: для песков – 2,65 т/м³, для супесей и суглинков – 2,70 т/м³, для глин – 2,75 т/м³.

С использованием

трех основных характеристик, определенных

опытным путем

![]() ,

остальные вычисляются по формулам.

Плотность грунта в сухом состоянии

,

остальные вычисляются по формулам.

Плотность грунта в сухом состоянии

![]() (плотность скелета грунта) равна отношению

массы твердых частиц к объему образца

ненарушенной структуры до высушивания:

(плотность скелета грунта) равна отношению

массы твердых частиц к объему образца

ненарушенной структуры до высушивания:

![]() .

(1.1)

.

(1.1)

По плотностям

![]() ,

,

![]() и

и

![]() находятся соответственно удельный

вес грунта

находятся соответственно удельный

вес грунта

![]() ,

удельный вес твердых частиц грунта и

удельный вес грунта в сухом состоянии

в кН/м³:

,

удельный вес твердых частиц грунта и

удельный вес грунта в сухом состоянии

в кН/м³:

![]() ,

(1.2)

,

(1.2)

![]() ,

(1.3)

,

(1.3)

![]() ,

(1.4)

,

(1.4)

где

![]() - ускорение свободного падения, равное

9,81 м/с².

- ускорение свободного падения, равное

9,81 м/с².

Эта характеристика используется при вычислении других характеристик и в частности расчетного сопротивления грунта основания, напряжений от собственного веса грунта, в расчетах общей устойчивости массивов, а также при определении давления грунта на подпорные стенки.

Коэффициент

пористости

![]() представляет собой отношение объема

пор в единице объема грунта к объему

твердых частиц:

представляет собой отношение объема

пор в единице объема грунта к объему

твердых частиц:

![]() .

(1.5)

.

(1.5)

В зависимости от

коэффициента пористости песчаные

грунты разделяются на плотные, средней

плотности и рыхлые. Считается, что

при

![]() грунты могут служить хорошим основанием.

грунты могут служить хорошим основанием.

Пористость

![]() равна объему пор в единице объема грунта:

равна объему пор в единице объема грунта:

![]() .

(1.6)

.

(1.6)

Степень влажности

![]() представляет собой отношение объема

поровой воды к объему пор:

представляет собой отношение объема

поровой воды к объему пор:

![]() ,

(1.7)

,

(1.7)

где

![]() - плотность воды, принимаемая равной 1

г/см³ или 1 т/м³.

- плотность воды, принимаемая равной 1

г/см³ или 1 т/м³.

По степени влажности различают песчаные грунты:

маловлажные

;

;влажные

;

;насыщенные водой

.

.

При

![]() глинистые грунты уже не могут быть

классифицированы как просадочные.

глинистые грунты уже не могут быть

классифицированы как просадочные.

Удельный вес грунта

с учетом взвешивающего действия воды

![]() ,

равный разности между удельным весом

сухого грунта

,

равный разности между удельным весом

сухого грунта

![]() и отношением веса воды в объеме твердых

частиц ко всему объему грунта, вычисляется

по формуле:

и отношением веса воды в объеме твердых

частиц ко всему объему грунта, вычисляется

по формуле:

![]() ,

(1.8)

,

(1.8)

где

![]() - удельный вес воды, принимаемый равным

10 кН/м³.

- удельный вес воды, принимаемый равным

10 кН/м³.

Взвешивающее действие подземных вод учитывается в расчетах при определении напряжений от собственного веса грунта.

Для оценки состояния

глинистого грунта необходимо знать его

природную влажность и те характерные

влажности, при которых грунт переходит

от текучего состояния к пластичному

![]() и от пластичного к твердому

и от пластичного к твердому

![]() .

.

Разность между

значениями влажностей на границах

текучести и раскатывания называется

числом пластичности

![]()

![]() .

(1.9)

.

(1.9)

По числу пластичности в % устанавливается наименование грунта. Связные грунты в зависимости от числа пластичности разделяются на:

супеси при 1 ≤ ≤7;

суглинки при 7 < ≤ 17;

глины при > 17.

Характеристика

состояния грунта - показатель текучести

![]() вычисляется по формуле:

вычисляется по формуле:

![]() ,

(1.10)

,

(1.10)

где

![]() - влажность грунта, %.

- влажность грунта, %.

Глинистые грунты классифицируются по показателю текучести следующим образом:

Супеси:

твердые <0;

пластичные 0≤ ≤ 1;

текучие > 1.

Глины и суглинки:

твердые

![]() < 0;

< 0;

полутвердые 0 ≤ ≤ 0,25;

тугопластичные 0,25 < ≤ 0,50;

мягкопластичные 0,50 < ≤ 0,75;

текучепластичные 0,75 < ≤ 1,0;

текучие > 1.

Характеристика используется при выборе глубины заложения фундаментов и при определении величин сопротивлений грунтов в расчетах свайных фундаментов.