- •1.2. Технология планировки территории

- •1.3. Устройство полок - террас под здания

- •1.4. Намыв грунта для создания строительных площадок

- •Лекция № 2 Тема: «Производство специальных работ»

- •2.1. Противофильтрациониые мероприятия на водотоках и водоемах

- •Современная конструкция противофильтрационного экрана

- •Организация работ по устройству противофильтрационного экрана

- •2.2. Технология гидроизоляционных работ

- •2.4. Метод «опускного колодца»

- •Лекция № 3

- •План лекции

- •3.3 Строительство защитных дамб

- •3.1 Основные сведения по инженерной защите территорий от затопления и подтопления

- •3.2. Отвод поверхностных и подземных вод

- •3.3. Строительство защитных дамб

- •3.4. Технология и организация строительства горизонтального и вертикального дренажа

- •Лекция №4 Тема: «Организация строительства противоэрозионных комплпексов» План лекции

- •4.1 Организация строительства противоэрозионных комплексов.

- •4.2 Пропуск строительных расходов, перекрытие русла.

- •4.1. Организация строительства противоэрозионных комплексов

- •4.2. Пропуск строительных расходов, перекрытие русла

- •4.3. Технология строительства комплекса противоэрозионных сооружений.

- •5.3 Лесомелиоративные работы по берегам рек.

- •5.2. Особенности очистки водоемов механизированным и гидромеханизированным способом.

- •5.3 Лесомелиоративные работы по берегам рек

- •Лекция № 6 Тема: «Производство выправительных и берегоукрепительных работ» План лекции

- •6.2 Особенности берегоукрепительных работ

- •6.3. Возведение струенаправляющих сооружений

- •7.2 Строительство подпорных стен.

- •7.3 Обустройство берегов рек.

- •7.2 Строительство подпорных стен

- •7.3. Обустройство берегов рек

- •Лекция №8 Тема: «Противооползневые работы» План лекции

- •8.2. Террасирование и уполаживание территорий

- •8.3. Закрепление грунтов на склонах

- •Лекция № 9 Тема: «Строительство селезащитных сооружений» План лекции

- •9.1Меры по снижению селеопасности.

- •9.1. Меры по снижению селеопасности

- •9.2. Производство работ по строительству селезащитных сооружений

- •Учебное издание

- •280402 «Природоохранное обустройство территорий»

8.2. Террасирование и уполаживание территорий

Самыми сложными с точки зрения с.-х. освоения являются горные и предгорные массивы, которые имеют уклоны до 25…30 и являются для этих регионов единственной и далеко не худшей возможностью получения высокого выхода с-х продукции с этих территорий. Однако для того чтобы осуществлять природопользование в предгорных и горных провинциях, необходимо их природоохранное обустройство, которое бы позволило в полной мере использовать естественный потенциал этих земель без ущерба для их экологической устойчивости, сохранения и поддержания плодородия почв. Ступенчатые террасы, устраиваемые на склоновых землях, как раз и представляют природоохранную систему их освоения. С инженерной точки зрения - это комплекс горизонтальных площадок, расположенных в виде лестницы на склонах крутизной от 8... 10° до 25...30°, то есть на землях, где другие виды освоения (валы-террассы, наклонные террасы, мелководные лиманы) не могут рекомендоваться. Их применяют для регулирования жидкого ливневого и талого стока, предотвращения эрозии почв, а также улучшения условий работы с.-х. техники на крутых склонах. Используют такие террасы под сады, виноградники, лесные насаждения (рис. 2).

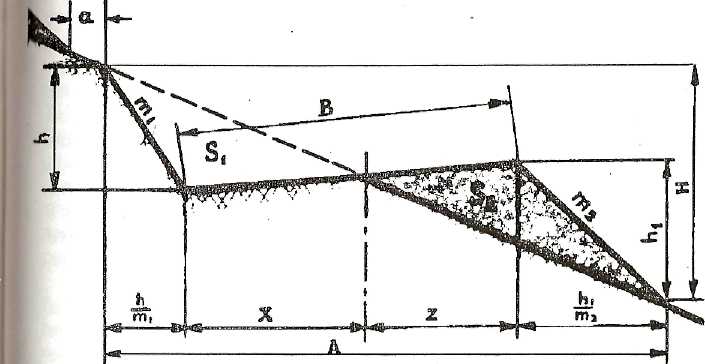

В – ширина полотна террасы Z – ширина насыпной части полотна

Н – высота террасы террасы

h – глубина выемки А – горизонтальное проложение террасы h1– высота насыпки

S1 – площадь выемочного треугольника а – берма террасу

S2 – площадь насыпного треугольника m1 – выемочный откос

X – ширина выемочной части полотна террасы m2 – насыпной откос

Рис. 2. Элементы ступенчатой террасы

Основные элементы ступенчатой террасы: полотно, состоящее из выемочной и насыпной частей, вырабатываемый и насыпной откосы и берма.

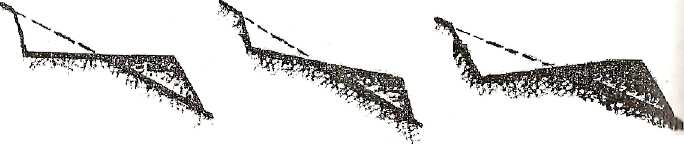

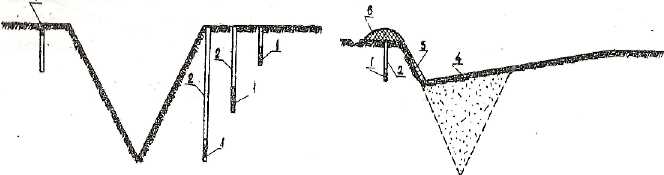

По поперечному профилю (рис. 3) ступенчатые террасы устраивают треугольные и трапециидальные, с валиком по краю террасы и без валика.

Треугольные

Трапецеидальные

Горизонтальная с прямым уклоном с обратным уклоном

Рис. 3. Поперечные профили террас.

В зависимости от наклона террасы они могут быть горизонтальные, с прямым уклоном в сторону общего уклона склона и с обратным - в сторону выемочного откоса. Продольный профиль террасы принимают горизонтальным, а при орошении садов и виноградников с уклоном 0,0002...0,005 для отвода стока. Ширина террасы должна быть кратной для работы с.-х. техники, но не менее 4,0 м. Для защиты террасированного склона от размыва талыми и дождевыми водами, по верхней границе участка устраивают нагорные ловчие (перехватывающие) каналы, которые выводят в хорошо задернованные или искусственные закрепленные ложбины, балки или тальвеги. При этом овраги, расположенные на склоне, засыпают или выполаживают.

Технология и организация работ по строительству ступенчатых террас на склоне. Производство работ по строительству горизонтальных или наклонных террас на крутом склоне базируется на проекте производства работ (ППР). В ППР для удобства работ предусмотрено выделение участков равных или близких по уклону. В частности, если склон имеет различные уклоны по длине, то он разбивается по участкам в пределах этих уклонов. Каждый участок в свою очередь делится в границах каждого уклона на трехградусные отрезки; например: 8, 9, 10°; 11, 12, 13°; 14, 15, 16° и т.д.

Здесь же в ППР на плане террасированного склона намечают и показывают дорожную сеть (рис. 4.4), по которой осуществляется заезд строительной и с.-х. техники. Дорожная сеть включает окружную, вокруг террасированного участка и межквартальную дороги, межклеточные пешеходные тропы и разворотные площадки, представляющие собой уширенный (в 2-3 раза) отрезок дороги. Межквартальные дороги могут быть горизонтальными и вертикальными. Горизонтальные дороги размещают на склоне через 50-80 м. Движение по ним одностороннее. Вертикальные дороги строятся сверху-вниз по склону на границах участков с односторонним или близким уклоном, а на склонах круче 8 серпантинами, то есть по горизонталям, для предотвращения концентрированного стока воды, смыва почв и удобства заезда сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники.

Внутри кварталов размещают пешеходные тропы, шириной 1,5...2,0 м. Расстояние между ними не более 150 м. Технология строительства системы ступенчатых террас начинается с выноса проекта в натуру и его закрепления. Разметка террас приводится группой рабочих в составе 2...3х человек: техника нивелировщика и рабочих реечников. Разметку начинают с верхних террас на наиболее крутой части склона. Реечник устанавливает рейку на самой высокой точке склона, а нивелировщик, снимая отсчет, и используя ранее выполненные расчеты по количеству и отметкам последующих террас, одновременно отмечает высоту (или отсчет) на которую нужно будет установить рейку на следующих пикетах или террасах. Последующие пикеты выбирают таким образом, чтобы на профиле склона были отмечены все характерные изгибы и изломы рельефа. При этом должно соблюдаться условие, чтобы тракторист с предыдущего пикета мог ориентироваться при работе и видеть последующий пикет.

При строительстве напашных террас вдоль линии, обозначающей нижнюю границу полотна террасы, навесными плугами типа ПН-4-35; ПУ-5-35У; П-5-35П и др. пропахивают борозду с отвалом грунта вниз по склону. Обратные заезды делают холостые. После односторонней пропашки восьми рядом расположенных борозд, отступают на 1 м от последней и распахивают следующую террасу, а потом и все остальные отведенные и размеченные под террасирование. Ширина таких террас зависит от рядности расположения древесно-кустарниковых насаждений. При однорядной посадке - 4 м; 2х рядной соответственно - 6 м.

Между террасами оставляют однометровые задерненные разрывы под берму. В результате напашки почвы на берму от первых 3х борозд создается насыпной откос высотой 30-35 см. Последняя восьмая борозда формирует выемочный откос глубиной 60-70 см. Таким образом, превышение одной террасы над другой составляет в среднем около 1 м.

Ширина террасы за восемь проходов плантажного плуга составляет около 6 м, поэтому, чем шире терраса и круче откос, тем больше количество вспашек требуется для формирования ее полотна. После напашки полотно террасы выравнивают боронами или грейдером. Насыпные откосы выравнивают легкой бороной, которую прикрепляют к выносной штанге на тракторе.

Многофункциональные ступенчатые террасы более высокого порядка, строят общестроительной техникой, в том числе грейдерами, бульдозерами и специальными террасерами. При этом поперечные размеры террас могут быть кратными многорядной посадке древеено-кустарниковых культур. Строительство этих террас также начинается с верхних по склону участков.

При строительстве террас грейдером на крутых склонах полотно террасы у верхней границы вспахивают навесным плугом с оборотом пласта вниз по склону. Прицепной грейдер на тракторе перемещает рыхлую землю на насыпной откос. На образовавшейся узкой террасе грунт рыхлят плугом без отвалов или рыхлителем, а затем грейдером смещают этот рыхлый грунт на насыпной откос. Этот процесс продолжают несколько раз до получения ширины террасы проектного размера.

При строительстве ступенчатых террас бульдозером, поворотный отвал бульдозера устанавливают правой стороной вперед. На пологом участке склона тракторист выезжает на верхнюю границу полосы отвода под террасу и возвратно-поступательным движением срезает грунт и смещает его небольшим разворотом бульдозера в сторону насыпной части откоса, доводя ширину полотна до проектных размеров. После нарезки террасы проводят планировку выемочного откоса и полотна грейдером, придавая уклон откосу около 60°.

При строительстве террас террасерами на тракторе устраивают террасы шириной 2,5-3 м. Строительство начинается с верхней по склону террасы, когда агрегат (трактор с террасером) совершает рабочий ход по всей длине террасы. На обратном холостом ходу рабочий орган террасера устанавливают в плавающее положение, тогда рыхлительные зубья взрыхляют выемочную часть террасы, облегчая последующий рабочий ход агрегата. Устраивают такие террасы за несколько возвратно-поступательных его движений. На склонах с неразвитыми почвами (твердыми породами) террасы сооружают террасерами марки с трактором.

В заключительной части работ, полотно террасы рыхлят специальными рыхлителями на глубину 40-50 см и вносят органико-минеральные удобрения. После этого откосы террас засевают многолетними травами.

Технологии уполаживания территорий. При засыпке особенно крупных оврагов, глубиной 6...10 м и более, не всегда целесообразно овраг засыпать полностью, в виду больших объемов работ и затрат. В этом случае засыпка осуществляется частично так, чтобы создать поверхность удобную для прохода и работы с-х техники. Образовавшиеся ложбины засевают многолетними травами, строят водоотводящие и водозадерживающие валы и дают возможность поверхности ложбины хорошо задерноваться, после чего валы могут разравниваться. Технология работ по выполаживанию (частичной засыпке) оврагов зависит от вида и назначения получаемой противоэрозионной системы на ландшафтных территориях. В соответствии с этим, создаваемые противоэрозионные комплексы бывают: ограждающие, при длине оврагов менее 100 м; изолирующие, при длине, действующих эрозионных оврагов более 100 м, развивающихся в глинистых и плотных сцементированных породах и грунтах; выборочно-изолирующие, при их длине более 100 м, когда овраги развиваются в пылеватых суфорозионно и эрозионно-неустойчивых породах и грунтах.

Ограждающие системы предназначены и выполняют функции предупреждения поступления стока воды с вышележащих территорий водосбросной площади на восстановленный участок (уположенный овраг и склоны). На таких системах кроме уполаживания оврагов, устраиваются водонаправляющие или водозадерживающие валы, располагаемые выше преобразованных оврагов.

Изолирующие системы выполняют функции разделения склона, с частично засыпанными или выположенными оврагами, на изолированные друг от друга участки с допустимыми на них потерями нарушенных земель. Допустимые показатели потерь определяются исходя из условий ежегодного естественного накопления почв. Эти условия работы таких систем достигаются устройством водонаправляющих валов, совмещенных с лесными полосами.

Выборочно изолирующие системы с помощью водонаправляющих валов разделяют склон на участки изолированные друг от друга не по всей его длине, а лишь в местах нарушенных (срезанных для засыпки) и преобразованных (участки выполаживания и засыпки оврага) зон.

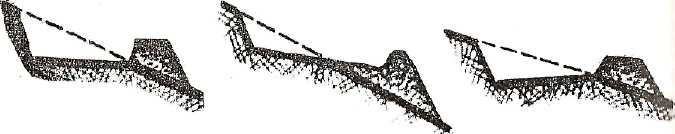

Объемы земляных работ по подсыпке и выполаживаниго таких оврагов зависят от формы поперечного сечения действующих оврагов.

А Б

Рис. 4. Схемы выполаживания оврагов: а - треугольного профиля, б - трапецеидального профиля

При наличии вблизи оврагов холмистых, бугристых неровных участков, достаточно больших по площади и объему, допускается срезка и их использование. Засыпку оврагов можно осуществлять самоходными или прицепными скреперами, а также автосамосвалами при их загрузке экскаваторами. Порядок засыпки оврага при этом такой же, как и при работе бульдозерами. Овраг разбивают на секции (или участки). Бульдозером устраивают заезды и выезды скреперов или автосамосвалов. Засыпку ведут с вершиной секции и постепенно переходят к устью. После окончательной ликвидации оврага его поверхность засыпают гуммусированным слоем скреперами из временных кавальеров, устроенных при зачистке и устройстве резервов (на бугристых участках). Разравнивание гумусного слоя в самих резервах осуществляется бульдозерами.

С целью снижения объемов земляных работ при отсыпке водозадерживагощих и водонаправляющих валов на водосборе перед оврагами, взамен создания валов, существует технология устройства чередующихся траншей, устраиваемых на ширину захвата рабочего органа и полос с ненарушенным грунтом. Срезка грунта и устройство траншей осуществляется бульдозерами с перемещением его во временные линейно протяженные отвалы. Создание в приовражной зоне таких чередующихся траншей и полос благоприятствует ускоренному поглощению стока воды с водосбора и его рассеиванию, а необходимость в строительстве валов отпадает. В дальнейшем, при обустройстве выположенных балок и оврагом, срезанный грунт с траншей используется для выравнивания всей территории.

Очень глубокие овраги (глубиной более 10 м), проходящие в известняках и каменных грунтах с крутыми склонами наиболее целесообразно засыпать или уполаживать путем проведения буровзрывных работ. В отдельных случаях, при достаточном технологическом и экономическом обосновании подобные работы проводятся на оврагах, прорезающих толщу глинистых грунтов и лессовидных просадочных суглинков. Технология буровзрывных работ на действующих оврагах эрозионного типа длиной менее 100 м сводится к следующему.

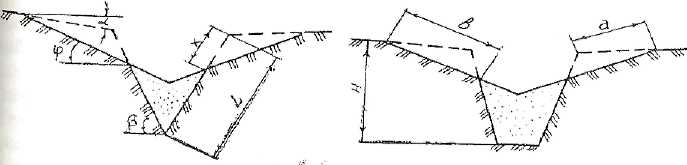

В прибровочной зоне каждого оврага (рис. 5) бульдозерами или другими срезается растительный грунт и перемещается на расстояние 10…20 м от бровки (за пределы зоны взрыва и разброса почвы) во временные кавальеры.

А Б

Рис. 5. Схема подготовки оврага к буровзрывным работам: 1 - взрывчатое вещество (ВВ) заложенное в скважину; 2 - забоечный материал в скважине; 3 - временная пробка; 4 - восстанавливаемая поверхность после взрыва; 5 - разбросанные по откосу семена многолетних трав; 6 - удобрения

На зачищенной поверхности вдоль бровки и на некотором удалении от нее, по заранее установленным и обоснованным расчетами створам, бурильной установкой на автомобильном ходу бурят скважины диаметром 0,2,..0,25 м, шнековым бурением. Глубина скважин, их количество и расстояния между ними по поперечной оси оврага (за его пределами, начиная от бровки) устанавливаются расчетным путем. Обычно применяется односторонняя буровзрывная схема засыпки оврага (рис. 5 а, б). По этой схеме работы проводят в две очереди: первая - строительно-взрывная и вторая - обустроечная.

На одной стороне оврага (на рис. 5 правая часть оврага), где подрывается основная масса грунта и перемещается взрывом в овраг, устраиваются скважины в 2...4 ряда (рабочие скважины), а на другой - противоположной стороне - в один ряд (обустроечные скважины). В рабочие скважины помещают ВВ в количестве 0,8... 1,0 кг на 1 м³ перебрасываемого грунта (аммонит № 6 ЖВ) и забоечный материал (суглинисто-супесчанный материал) на всю глубину (до верха бровки) скважины. Обустроечные скважины, на время проведения взрыва рабочих скважин, закупоривают пробками. После взрыва, полученный на первом уровне навал грунта разрабатывают бульдозерами и уплотняют грунтоуплотняющими пневмошинными прицепными катками. На втором этапе работ открывают пробки в скважинах, расположенных в один ряд на противоположной стороне оврага, вносят туда ВВ в объеме 0,4...0,6 кг/м хорошо их закупоривают песчанно-глинистым грунтом, разбрасывают навалом на этой прибровочной части оврага семена многолетних трав и удобрения, после чего производят взрыв. Полученный иавал от этого взрыва создает второй ярус засыпки оврага, при котором семена трав и удобрения заделываются под слой почвы. Делается повторное выравнивание наваленного грунта и его укатка бульдозерами за несколько проходов по одному месту. Таким образом, создают противоэрозионные системы ограждающего типа.

При засыпке буровзрывным способом оврагов, прорезающих толщи лессовидных просадочных суглинков длиной более 100 м, кроме обычных работ (аналогичных выше приведенным) возникает необходимость закрепления выбираемого грунта связующими материалами (портландцементом марки 300...400) и устройство водонаправляющих валов. Технология работ в этом случае сводится к следующему. С приовражной полосы снимается (срезается) гумусовый слой почвы толщиной 0,3...0,4 м и перемещается за пределы зоны взрыва. Работы осуществляются прицепными скреперами типа Д-461; Д-458; Д-541 и другими, или бульдозерами за несколько проходов по одному и тому же месту толщиной снятия стружки за один проход - 10... 15 см.

В приовражной полосе бурят скважины (установкой УГБ-50 или УРБ-2А), помещают в них ВВ, после чего забивают их до верха песчано-глинистым грунтом. Между рядами скважин (по обе стороны от оврага) свободно рассыпают с тракторных тележек портландцемент марки 300...400 из расчета 0 01, процента от перемещаемой взрывом массы грунта.

Монтируют взрывную цепь, состоящую из заложенных ВВ и подходящего к ним детонирующего шнура, выведенного за зону взрыва.

Далее осуществляют направленный взрыв. После взрыва производят разравнивание выброшенной массы грунта бульдозерами типа Д-531; Д-494; Д-494А и др. с одновременной его укаткой.

Осуществляется возведение на восстановленной поверхности системы водонаправляющих валов изолирующего или направляющего типа.

Выполняется покрытие промежуточных участков между валами гумусовым слоем почвы, возвращенным из временных кавальеров.

В заключительной стадии выполняется создание (посадка) лесных полос параллельно валам, со стороны мокрых откосов. Ширина полос 9...12 м и мульчирование поверхности нарушенных и преобразованных почв (рис. 7.5, зоны 5 и 6), засыпанных оврагов, соломой нормой 3 т/га.

Стоимость работ по засыпке оврагов буровзрывным способом составляет в среднем от 360 до 1200 руб. на 1 м грунта. При обычном механизированном способе засыпки оврагов стоимость работ составляет от 200 до 400 руб. на 1 м3 грунта. Срок окупаемости строительства противоэрозионных систем зависит от способа их освоения. При с-х освоении таких земель под дорогостоящие культуры (виноград, подсолнечник, соя, овощи) срок окупаемости составляет 2...3 года. При использовании восстановленной территории под зерновые или кормовые культуры (травы), яри среднем уровне урожайности 1,5...2,0 т/га кормовых единиц, срок окупаемости таких систем растягивается до 15...20 лет.