- •Информационно- измерительные технологии на предприятиях кинематографии

- •Оглавление

- •1. Информационно- измерительные технологии и информационно- измерительные системы в кинематографии

- •1.1. Информационная метрология, измерительные сигналы

- •Информационно- измерительные системы, основные определения, отличие информационно- измерительной системы от измерительного прибора

- •1.3. Элементы информационно- измерительных систем, передаточная функция системы

- •Стандартизация в области информационно- измерительных систем

- •1.5. Классификация информационно- измерительных систем по степени сложности, особенности оценки точности информационно- измерительных систем

- •Оценка точности результатов измерения с использованием информационных подходов

- •2. Анализ измерительных сигналов как случайных функций

- •Вероятностные характеристики измерительных сигналов

- •2.2. Использование оценок для экспериментального определения вероятностных характеристик измерительных сигналов

- •Классификация измерительных задач

- •Формы представления и основные принципы передачи измерительной информации

- •3.1. Основные тенденции

- •3.2. Модуляция измерительных сигналов

- •3.3. Дискретизация измерительных сигналов

- •3.4. Кодирование измерительной информации

- •3.5. Согласование параметров измерительного сигнала с параметрами передающего канала

- •1.Теоретические основы ти

- •1.1. Формально- логические принципы измерений

- •1.2. Неоднозначность образов действительности

- •1.3. Решающие правила отображений

- •2.Моделирование измерительных систем

- •2.1. Общие принципы моделирования измерительных систем

- •2.2.Обработка экспериментальных данных перед разработкой модели

- •1. Сглаживание экспериментальных данных (измерительных сигналов)

- •Сглаживание экспериментальных во времени

- •2. Экстраполяция, интерполяция, аппроксимация.

- •2.3.Использование статистических моделей для оценки неоднозначности образа действительности

- •2.4. Неоднозначность многомерного образа действительности с использованием векторных статистических моделей

- •2.5. Информационные технологии, используемые при моделировании в метрологии

- •2.6. Соотношение между погрешностями и результатами измерений

- •2.7.Виды моделей, которые могут быть использованы для описания измерительных систем

- •2.8.Модели измерений

- •2.7. Математические модели измерительных систем

- •Математические модели и методы их расчета

- •1. Понятие операционного исследования

- •2.8. Выбор и обоснование модели, описывающей результаты измерений

- •3.Роль математических методов в метрологических процедурах

- •3.1. Разнообразие метрологических процедур, используемых на предприятиях и в организациях кинематографии

- •3.2. Место математических методов в метрологической системе (в системе метрологических процедур) предприятия

- •3.3. Требования к математическим моделям, используемым при разработке метрологической службы предприятия

- •3.4. Выбор математической модели, описывающей систему метрологических процедур(метрологическую службу) предприятия

- •3.5. Математические методы, используемые при функционировании метрологической системы

- •4.Модели и методы метрологии, основанные на статистических зависимостях

- •4.1. Статистические модели, используемые при дисперсионном анализе

- •4.2. Нахождение статистических зависимостей с использованием планирования экспериментов

- •4.2.1.Выбор входных и выходных переменных

- •4.2.2.Выбор математической модели

- •4.2.3.Обработка результатов аппроксимации при использовании метода планирования экспериментов

- •3.Оценка значимости коэффициентов аппроксимирующей зависимости

- •4.3. Пассивный и активный эксперимент

- •4.5. Корреляционный анализ

- •4.6. Кластерный анализ

- •4.7. Использование метода нейронных сетей для построения статистических математических моделей

- •5.Модели погрешностей измерений

- •5.1. Требования к моделям, описывающим погрешности измерений

- •Наиболее часто используемые модели, описывающие погрешности:

- •1.Модель погрешности в виде случайной элементарной функции

- •2. Модели погрешностей в виде суммы случайной и неслучайной функций

- •8.4. Характеристики моделей погрешностей

- •Литература

- •Кластерный анализ

1.2. Неоднозначность образов действительности

Физические

измерения не обеспечивают условий

отображения, описываемых чисто

математически в предыдущем параграфе.

Свойства анализаторов человека и средств

измерения не позволяют установить

точное равенство двух значений исследуемой

характеристики объекта. Создавая образы

действительности с помощью измерений,

получают неоднозначные отображения:

состояние а измеряемой характеристики

отображается в множество значений

области абстракции

![]() .

.

Элементы множества

, поставленные в соответствие состоянию а, неравнозначны.

Поэтому выбор

элементов множества

,

в большей степени соотв. состоянию а,

определяется мерой

![]() .

.

Если значения величин b дискретны, то

![]()

Если значения величин b носят непрерывный характер, то

![]()

Соответствие

состояний измеряемых характеристик

результатам измерения определяется

как

![]() , при этом множества

и

{

, при этом множества

и

{![]() равномощны.

равномощны.

Графическое

изображение этого соответствия приведено

на рис.19. Состоянию а с вероятностью

p=1 относится множество

событий

.

Для определения измерительной шкалы

из множества

надо

выбрать только один элемент

![]() .

.

Достоверность

отображения состояний а характеристики

Q в область абстракции

также подразумевает, что функция

отображения и обратного отображения

должны быть определены не только для

состояния а и значения

![]() ,

но и для близлежащих значений

,

но и для близлежащих значений

![]()

где u – отклонение состояния а ; v – отклонение в области абстракции.

При использовании

функции обратного отображения образом

состояния а является множество

![]() ,

что означает, что существует несколько

состояний

,

что означает, что существует несколько

состояний

![]() которые интерпретируются как состояния

а. Возникающий при этом интервал

неопределенности обуславливается

ограниченной способностью различения

анализаторами человека или метрологических

средств отдельных состояний измеряемой

характеристики.

которые интерпретируются как состояния

а. Возникающий при этом интервал

неопределенности обуславливается

ограниченной способностью различения

анализаторами человека или метрологических

средств отдельных состояний измеряемой

характеристики.

1.3. Решающие правила отображений

Однозначное отображение состояний измеряемых характеристик в область абстракции означает эквивалентность состояний величин. Создаваемый при этом образ действительности недостаточен, так как он не отражает те количественные отношения, в которых находятся образы состояний данной характеристики. Для достоверности отображения необходимо, чтобы отношения между состояниями а измеряемых характеристик были такими же, как и между значениями величин в области абстракции. Рассмотрим те отношения между значениями величин, которые имеют принципиальное значение, имея в виду что они аналогичны соотношениям между состояниями характеристик реальной области, т.е. изоморфны.

- Отношение эквивалентности состоит в том, что любые два элемента множества значений величин состоят в одном из двух соотношений

![]()

- Отношение строгого упорядочения состояний заключается в соответствии элементу множества определенного положения на числовой оси и выполнении одного из неравенств

![]()

- Отношение эквивалентности и строгого упорядочения интервалов выполняется в том случае, когда для разности двух элементов множества относительно разности двух других элементов справедливо одно из неравенств

- Отношение эквивалентности и строгого упорядочения частных подразумевает, что каждое частное от деления двух элементов множества в отношении к частному от деления двух других элементов определяется одним из выражений

Вышеприведенные соотношения, положенные в основу создания образа действительности (в области абстракции), отражающего состояние характеристик объектов, справедливы только, когда значения величин отображения принадлежат множеству положительных действительных чисел.

1.4.Решающие правила отображения ЭСО в МСО

Для формирования измерительной шкалы из множества необходимо выбрать только один элемент , который лучше всех отображает состояние а. Выбор такого

Рис.16. Математические методы, используемые в теории измерений

Рис. 17. Элементы эмпирической и математической систем отношений

Рис.18.Отображение элементов реальной области в область абстракции

элемента выполняется

в соответствии с решением D

таким, что

![]() .

.

Для решения этой задачи используют решающие правила.

1. В соответствии

с первым решающим правилом выбирают

наиболее вероятное значение

![]() такое,

что

такое,

что

![]() ,

т.е. модальное значение.

,

т.е. модальное значение.

2.В соответствии

со вторым правилом выбирают среднее

значение

![]() такое,

что

такое,

что

![]() либо

либо

![]() .

.

2.Третье правило

предусматривает выбор в качестве

отображающего элемента

![]() медианы

медианы

![]() .

.

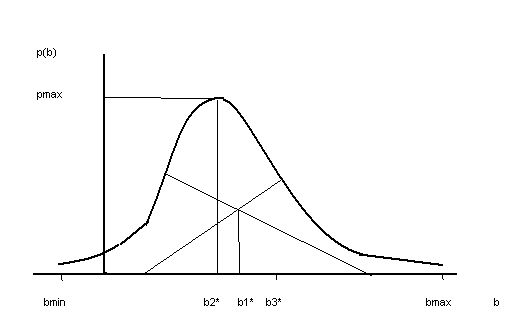

Графическое

изображение образов состояния а

для правил решения D1,D2,D3

приведено на рис.19. При симметричной

дифференциальной функции распределения

вероятности значения

![]() могут быть одинаковы.

могут быть одинаковы.

Рис.19. Графическое изображение элементов отображения в соответствии с решающими правилами