- •48. Третий закон термодинамики и постулат Нернста.

- •16) Метод валентных связей при расчете молекулы водорода, вариационный метод.

- •17) Смысл обменного и кулоновского интеграла

- •19) Понятие 'связывающих’ и ‘разрыхляющих’ орбиталей при анализе прочности связи атомов в молекуле.

- •21. Ковалентная связь и ее особенности

- •22. Донорно-акцепторная связь (дас) и ее особенности.

- •23. Ионная связь и понятие электроотрицательности

- •24. Понятия ‘изолированная’, ’открытая’, ’закрытая’ система, равновесный и неравновесный процесс.

- •26. Взаимосвязь теплоты, внутренней энергии и работы при постоянном давлении, объеме и т.

- •27. Работа системы при отсутствии теплообмена с окр. Средой, теплоемкость системы.

- •28. Взаимосвязь теплоемкости при постоянном давлении и объеме для идеальных газов и кристаллов.

- •20. Энергия ионизации (эи) и сродства к электрону.

- •25. I закон тд. Соотношение между теплотой внутренней энергией и работой.

- •29. Влияние температуры на теплоемкость.

- •30. Теплоемкость Эйнштейна и характеристическая т Эйнштейна.

1. Постулат о

волновой функции и ее смысл. Постулат

о волновой функции частиц, образующих

систему

Сущ-ет ф-ция коорд-т и времени, используя

которую можно расч-ть ве-ть обнар-я

частицы в некоторой области простр-ва.

Эта же ф-ция позволяет рассчитать вер-ть

обнар-ния у этой частицы опред. величины

P.

Сущ-ет ф-ция коорд-т и времени, используя

которую можно расч-ть ве-ть обнар-я

частицы в некоторой области простр-ва.

Эта же ф-ция позволяет рассчитать вер-ть

обнар-ния у этой частицы опред. величины

P.

Сама по себе ф-ция состояния ψ не имеет физ. смысла. Смысл имеет квадрат ее модуля.

3. Постулат о средней величине энергии. Ср. значение энергии системы частиц может быть рассчитана

2. Постулат Шредингера (уравнение Шредингера) в физической химии. Позволяет опр-ть (рассчитать) ф-цию ψ

Для ФХ особое значение имеет ситуация, когда ψ от времени не зависит

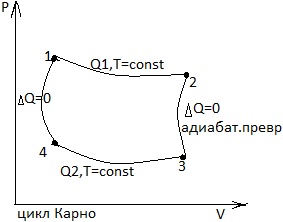

– Гамильтониан

– Гамильтониан

Решения квантомеханических задач сводится к опред-ю ф-ции V в случае, когда рассчитана ф-ция V и остается решить ур-ие. Решение этого ДУ может быть найдена с точностью до пост-го множителя. Из теории спец. ф-ций следует, что решений получается несколько:

E1 ψ1, a ψ1, b ψ1, …

E2 ψ2, a ψ2, b ψ2, …

Еще

одна особенность ψ1,

ψ2

и т.д. явл-ся то, что

Какому-либо знач-ю энергии может соотв-ть несколько ф-ций ψ, отлич-ся друг от друга не только пост. множителями. В этом случае сост-е с энергией Ei наз-ся вырожденным. Если этих ф-ций 2 => дважды вырожденным и т.д.

4. Постулат Паули (принцип запрета Паули). В одном состоянии не может быть двух частиц, обладающих одними и тем же значениями четверки квантовых чисел n, l, ml, ms.Это ограничение характерно для частиц, называющихся фермионами и подчиняется статистике Ферми-Дирака и облад-щих ½ спинами. Для этих частиц ф-ция состояния как решение ур-я Шредингера (УШ) должна быть ассиметрична, т.е. при перестановке 2х электронов, состояние которых описывает эта ф–ция, волновая ф-ция должна менять значение. В то же время решением УШ явл-ся еще одна ф-ция, тоже непрервная, так же однозначная, так же симметрична. Она описывает поведение частиц, называемых базонами.

5. Постулат о самосопряженном операторе. Каждой динамической переменной классической физики (координате, импульсу, энергии и т.д.) в квант-й механике соотв-т опред-ный линейный самоспряж-й оператор.

Линейный оператор

C1 и С2 – константы

– линейный

– линейный

Самосопряженный, если

7. Первое приближение при решении уравнения Шредингера. Заключается в том, что при расчете ф-ции сост-я электронов точное значение Гамильтониана, включающее внешнее, внутр-е и электростат-е взаимод-е заменяют H, учит-щее только электростат.

Под Hвнеш понимается возд-вие на систему эл-нов внешних полей. Принебречь можно, т.к. в пределах произв-х установок и полеземли, и гравитация примерно неизменны и сравнительно легко учит-ся поправки. Под Hвнутр понимается взаим-вие м/уядрами, обр-щими молекулу. Там действ-т молекул-ные силы, достаточно стабильные, слабо подверг-ся возд-вию электронов.

8. Второе приближение при решении уравнения Шредингера (Оппенгеймера). Адиабатическое приближение Борна-Оппенгеймера. Масса ядер в 103-105 больше, чем масса всех электронов => можно не учитывать изменение расст-я м/у ядрами в процессе хим. Превращений. Можно не учитывать их колебания т.е. расстояние м/у ядрами R входит в расчетное соотношение как параметр или как const.

6.

Постулат о суперпозиции состояний.

Если частица может нах-ся в сост-ях ψ1

и ψ2,

то линейная суперпозиция двух состояний,

в которых может нах-ся частица

- лин. суперпозиция двух состояний

- лин. суперпозиция двух состояний

С1

и С2

нах-ся из условия нормировки:

9.

Третье приближение при решении уравнений

Шредингера (Хартри - Фока).

Это приближение заключается в том, что

Хартри предложил исследовать поведение

отдельного электрона, т.е. рассчитывать

ф-цию его состояния, не учитывая

взаимодействие этого электрона с каждым

из других эл-нов в отдельности, а вместо

этого ввести в Гамильтониан некоторое

эффективное поле, усреднено учитывающее

действие всех эл-нов на исслед-й электрон.

Это эффективное поле можно опред-ть

экспер-но, тем более что любая величина

для исслед. эл-на рассчит-ся в среднем,

а в дальнейшем если такое приближение

окажется грубым, его можно уточнять и

уточнять. Используя приближение Х-Ф

определяют ф-цию состояния для каждого

из эл-в системы Hiφi=Eφi

Приближение Хартри учитывает пространственные координаты электрона, связанные с его орбитальным моментом => определяемая ф-ция состояния наз-ся орбитальной.

11. Метод молекулярных орбиталей и линейной комбинации атомных орбиталей при анализе основного состояния молекулы. Для определения волновых ф-ций не отдельного атома, а системы атомов, объединенных в молекулы, когда эл-ны нах-ся в поле, не обладающим сферич-й симметрией, Ф определяет 2 метода: метод Валентных связей и метод молекулярных орбиталей. Оба метода дают приближения. В одних ситуациях применяется один метод. в других – другой. В ММО все орбитали рассчит-ся для всей системы ядер. Т.е. для каждого из эл-нов, входящих в состав молекулы в гамильтониан включают энергию взаимодействия эл-нов с 1, 2, 3 и т.д. ядром. В одной из разновидностей ММО после того, как записан H-ан проверяют на пригодность в качестве ф-ций состояния ф-цию, составленную из атомных орбиталей отд. атомов:

Метод

линейн-х комб-ций атомных орбиталей

(МЛКАО) – одна из ММО. Ф-ция состояния

молекул-х орбиталей строятся по привед-й

схеме.

- ф-ция состояния всей молекулы. Энергия

молекулы опред-ся по формуле

- ф-ция состояния всей молекулы. Энергия

молекулы опред-ся по формуле

;

;

– кол-во электронов;

– кол-во электронов;

- энергия эл-на на i-ой орбите

- энергия эл-на на i-ой орбите

10.

Четвертое приближение при решении

уравнения Шредингера (средней энергии).

Т.к. в ФХ

большое значение имеет ср. энергия

системы и методы ее опред-я (именно оно

опред-т напр-е хим. реакций) в квантовой

химии разработаны методики опр-я ср.

значения энергии системы

Если

ф-цию состояния представить в виде

линейн-й комб-ции ф-ций сост-я отд-х

атомов, то рассчитать ср .значение

энергии системы можно методом вариаций

кэф-в C1

… CN

(вариационное Т). Один из коэф-в, например

Ci

,считается переменной величиной, ε –

тоже, а ост-ное – const.

=> 1е ур-ние

=> 1е ур-ние

Дальше

дифф-ем по след. const,

меняем индекс

.

Всего будет n уравнений. Решая эти ур-я

можно получить набор значений ε. Min из

этих значений рассм-ся как энергия

основного состояния системы, остальные

– как возбужд. состояний системы

(выделение основного состояния необходимо

потому, что любая система -> min своей

энергии, а именно такими состояниями

занимается ФХ). Далее εmin

подставляем в 1, 2, …, n ур-ния, находим

соотношение м/у C1,

C2,

и Cn.

Полученные значения (C1,

C2,

…) подставляем в ур-ние нормировки

.

Всего будет n уравнений. Решая эти ур-я

можно получить набор значений ε. Min из

этих значений рассм-ся как энергия

основного состояния системы, остальные

– как возбужд. состояний системы

(выделение основного состояния необходимо

потому, что любая система -> min своей

энергии, а именно такими состояниями

занимается ФХ). Далее εmin

подставляем в 1, 2, …, n ур-ния, находим

соотношение м/у C1,

C2,

и Cn.

Полученные значения (C1,

C2,

…) подставляем в ур-ние нормировки

Находим численное значение C1, C2, и Cn. Найти соотношение м/у C1, C2, и Cn означает, что все Ci можно выразить ч/з C1, C2, и Cn.

12. Метод валентных связей при анализе основного состояния молекулы. Для определения волновых ф-ций не отдельного атома, а системы атомов, объединенных в молекулы, когда эл-ны нах-ся в поле, не обладающим сферич-й симметрией, Ф определяет 2 метода: метод Валентных связей и метод молекулярных орбиталей. Оба метода дают приближения. В одних ситуациях применяется один метод. в других – другой. В методе ВС предполагается, что при объединении атомов в молекулы, атомные орбитали каждого из атомов практически не меняются, за исключением атомных орбиталей нескольких эл-нов, с помощью которых атомы вступают во взаимодействие. Как правило это наружные электроны атомных оболочек.

13. Основные положения при построении электронной конфигурации. Совокупность МО молекулы, занятых эл-нами наз-ся электронной конфигурацией молекулы. Не все орбитали, доступные эл-нам могут быть заняты. Одни будут заняты как правило, другие буду заняты при наличии внешнего излучения. При этом выполн-ся следующие принципы:

1) наименьшей энергии. Каждый новый электрон занимает в молекуле незант-ую орбиталь с min энергией

2) принцип Паули. На одной орбитали могут нах-ся 2 электрона с различными спинами.

14. Критерии выбора атомного базиса при построении электронной конфигурации. Набор атомных орбиталей, с помощью которых рассчит-ся МО должен отвечать опред. требованиям:

1) выбранные атомные орбитали должны обеспечивать хорошее эксперим-е соотв-вие вероятностных хар-к, полученных для молек-х орбиталей, рассчит-е с исп-нием выбранных атомных орбиталей.

2) атомные орбитали, выбранные для построения атомных орбиталей, должны обеспечивать аналит-й расчет всех интегралов, фигурирующих в рассчетх соотношениях.

3) полное число атомных орбиталей, исп-х при расчете атомных орбит, не должно быть слишком большим.

15. Условия успешного комбинирования атомных орбиталей в молекулярную орбиталь. Для успешного комбинирования атомных орбиталей в молекулярную орбиталь желательно чтобы:

1) энергии выбранных АО были сравнимы по величине

2) электр-е облака. Хар-щие плотность вер-ти нах-ния эл-нов вблизи ядра, относящ-ся к сосед-щим атомам, должны max перекрываться

3) атомные орбитали, выбранные для построения МО должны, обладать одинаковой симметрией.

31. Тепловой эффект реакции и закон Гесса. Раздел хим-й ТД, посвящ-й исслед-ю тепл-х эфф-в хим-х реакций, фазовых переходов, процессов растворения вещ-ва, наз-ся термохимией. При хим-х реакц-х происходит перестройка электр-х оболочек, разрыв хим. связей и появление новых, что ведет либо к поглощению энергии из окр. среды, либо к выделению в ок-щую среду. Можно показать, что для большинства процессов термохимии выполняется след-е положение (правило):

1) процессы протекают необратимо при p=const или V=const.

2) при протекании термохим. процессов не совершается никакой другой работы, кроме процессов расширения.

3) T исх-ных продуктов хим-й реакции и конечных продуктов равны.

В этом случае выполняется соотношение, справедливое для реальных газов:

– стехиометрические

коэф-ты

– стехиометрические

коэф-ты

33. Второе следствие закона Гесса. Тепловой эффект реакции и теплота образования вещества. Тепловой эффект ХР равен разности суммы теплот продуктов реакции и суммы теплот образования исх-х вещ-в. Теплоты образования – кол-во тепла, поглощаемая или выделяемая при образовании 1 моля i-го вещ-ва из простых вещ-в, взятых в ТД устойчивом состоянии при T=298K и P = 1 атм.

Как и теплоты сгорания, теплоты обр-ния определены и табулированы.

32. Первое следствие закона Гесса. Тепловой эффект реакции и теплота сгорания. Закон Гесса говорит, что в результате протекания хим. реакции при норм. условиях (T=2980K и P=1.012 * 105Па), закон Гесса имеет 2 формы: тепловой эффект реакции = разности теплот сгорания исходных веществ и теплот сгорания продуктов реакции. До высших окислов в среде O2 при P = 20-30Па сжигание происходит в калориметрических бомбах. В этом Q эффект реакции можно определить след. образом:

– тепловой эффект

реакции;

– тепловой эффект

реакции;

- теплота сгорания компонента А1

;

- теплота сгорания компонента А1

;

- стехиометрический коэфф-т исходного

ур-ния и т.д. Значение

- стехиометрический коэфф-т исходного

ур-ния и т.д. Значение

в настоящее время можно определить с

достаточно высокой точностью. Они

определены и табулированы.

в настоящее время можно определить с

достаточно высокой точностью. Они

определены и табулированы.

48. Третий закон термодинамики и постулат Нернста.

Из этих соотношений => для определения T зависимости необх-мо знать:

1)

Т зависимость

2) знать необх-мо в диапазоне от 0 до P

3) необх-мо знать const интегр-ния 1 ур-ия

Определить

эти соотношения можно из эксп-та при

известной const v

реакции.

Гораздо простым решением явл-ся метод,

разраб-й Нернстом и основанный на

Это справедливо только для крист. в-в.

4 9.

Основные следствия постулата Нернста.

Метод, определения Т зависимости,

разраб-й Нернстом и основанный на

справедлив только для крист. вещ-в. Из

него следует ряд полезных следствий:

9.

Основные следствия постулата Нернста.

Метод, определения Т зависимости,

разраб-й Нернстом и основанный на

справедлив только для крист. вещ-в. Из

него следует ряд полезных следствий:

1) для крист. в-в пределом этого соотн = 0

2)

=> при T->0

тепловой эффект и изменение теплоемкости

от T

не зависят

=> при T->0

тепловой эффект и изменение теплоемкости

от T

не зависят

3) для процессов, сопровождающих взаимод-е крист. в-в это отношение записано не только для Гиббса, но и для энтропии

Необходимо отметить, что это соотношение справедливо только для крист. в-в. Для растворов не выполняется.

4)

для процессов, сопровождающих взаимод-е

крист. в-в,

5)

где

где

j – истинная хим. постоянная

В целом III закон ТД с учетом соотношением Нернста и приведенных следствий м/б сформ-на след. образом:

Энтропия любого бездефектного индивидуального кристалл. Вещ-ва при 00K=0

S=k*lnΩ

k – постоянная Больцмана

Ω – статистич. вес, т.е. число микросостояний, посредством которых реализ-ся данное макросост. То, что при S при 00K=0, означает, что в индивид. крист. бездефф. в-вах равнов. состоянием м/б реализовано только одним способом.

36.

Характер функции при S,V=const.

T

при S,V=const-мера

возрастания U,

сопровождающийся ростом S

при V=const.

P при

T

при S,V=const-мера

возрастания U,

сопровождающийся ростом S

при V=const.

P при

,V=const-мера

убыли U,

сопровождающаяся

,V=const-мера

убыли U,

сопровождающаяся

при

S=const.

вывод:

S,V=const

при

S=const.

вывод:

S,V=const

37.

Характер функции при S,P=const.

dH=dU+pdV+Vdp⇒dH=TdS+Vdp

;

dH=dU+pdV+Vdp⇒dH=TdS+Vdp

;

вывод:

S,P=const

вывод:

S,P=const

38.

Характер функции при T,V=const.

A-Энергия

Гельмгольца.

A-Энергия

Гельмгольца.

Вывод:

T,V=const

Вывод:

T,V=const

;

;

34.Зависим.

теплового эффекта от Т. Уравнение

Кирхгофа.

Проблема состоит в том, что тепл. эфф.

нужно рассчитывать не только при норм.

Т, но и при повышенной Т. Этой проблемой

занимался Кирхгоф.

;

;

=

=

(1) ; (1)-уравнение Кирхгофа. Теплов. эфф.

может менять свой знак.

(1) ; (1)-уравнение Кирхгофа. Теплов. эфф.

может менять свой знак. ;

1)3

;

1)3 2)2

2)2 3)

3)

Д ля

определения

ля

определения

используют экстраполяцию теплоемкости

с помощью 3 членов: А+ВТ+С

используют экстраполяцию теплоемкости

с помощью 3 членов: А+ВТ+С или А+ВС+ С

.

В последнем соотношении вместо табл.

соотн. используют ∆r

или А+ВС+ С

.

В последнем соотношении вместо табл.

соотн. используют ∆r .

Для упрощения расчетов используют

усредн. значение теплоемкостей, заданных

в определенном интервале Т:

.

Для упрощения расчетов используют

усредн. значение теплоемкостей, заданных

в определенном интервале Т:

35.

II

закон ТД. Самопроизвольные и

несамопроизвольные процессы. Энтропия

и ее изменение. II

ЗТД определяет невозможность создания

вечного двигателя 2-го рода: Q→A.

Тепло, переданное рабочему телу,

превращает тепло в работу, частично

должно быть передано холодильнику

1-2-изотерма( );

2-3-адиабата ∆Q=0

расширение;3-4-изотерма (

);

2-3-адиабата ∆Q=0

расширение;3-4-изотерма ( );4-1-адиабата

∆Q=0

сжатие. η=

);4-1-адиабата

∆Q=0

сжатие. η= ; η=

; η= ;

;

(*). Все эти рассуждения касаются

квазистат. процессов, сопровождается

изменением P

и V,

изменяющихся небольшими порциями,

приближая состояние системы (СС)

к равновесной. Если система выйдет из

равн-я, то (*) не будет выполняться. Для

подынтегр. выражения было предложено

опред-е энтропии. dS=

(*). Все эти рассуждения касаются

квазистат. процессов, сопровождается

изменением P

и V,

изменяющихся небольшими порциями,

приближая состояние системы (СС)

к равновесной. Если система выйдет из

равн-я, то (*) не будет выполняться. Для

подынтегр. выражения было предложено

опред-е энтропии. dS=

справедливо, когда система соверш.

равна работе увелич. U

системы, т.е

справедливо, когда система соверш.

равна работе увелич. U

системы, т.е

Энтропия

явл-ся экстенсивной ТД функцией. Если

система состоит из

Энтропия

явл-ся экстенсивной ТД функцией. Если

система состоит из

атомов, то

атомов, то

.

Для квазистат. процессов в изолирован.системах

.

Для квазистат. процессов в изолирован.системах

при U,V=const.

В этом случае

при U,V=const.

В этом случае

при U,V=const,

для нестац. процессов

при U,V=const,

для нестац. процессов

.В

то же время в отдельн. частях изолированной

системы S

может ↑, а в других ↓. Но в целом наличие

участков ↑ и ↓ энтропии означает, что

система в нестационарн. состоянии S

.В

то же время в отдельн. частях изолированной

системы S

может ↑, а в других ↓. Но в целом наличие

участков ↑ и ↓ энтропии означает, что

система в нестационарн. состоянии S или S

или S ,в

итоге суммарная энтропия растет. а)

,в

итоге суммарная энтропия растет. а)

39. Уравнение Гиббса-Гельмгольца.

ТД

соотношения, устанавливающие связь

между внутренней энергией U и энергией

Гельмгольца (свободной энергией F) или

между энтальпией H и энергией Гиббса

(свободной энтальпией G):

,H=G-T

,H=G-T Ур-ие

(1) следует из определения энергии

Гельмгольца F=U-TS и выражения для

энтропии

Ур-ие

(1) следует из определения энергии

Гельмгольца F=U-TS и выражения для

энтропии .

Ур-ие (2) -

из определения энергии Гиббса G=H-TS и

выражения для энтропии

S=-

.

Ур-ие (2) -

из определения энергии Гиббса G=H-TS и

выражения для энтропии

S=- .

Ур-ние (1)

позволяет по энергии Гельмгольца F(T,

V)найти внутр. энергию U(T, V)и, следовательно,

теплоёмкость при пост. объёме. Ур-ние

(2) позволяет по энергии Гиббса G(T, P)

найти энтальпию H(T, P) и, следовательно,

теплоёмкость при P=const.

Маx

работа, к-рую может совершить система

в тепловом контакте с окружающей средой

.

Ур-ние (1)

позволяет по энергии Гельмгольца F(T,

V)найти внутр. энергию U(T, V)и, следовательно,

теплоёмкость при пост. объёме. Ур-ние

(2) позволяет по энергии Гиббса G(T, P)

найти энтальпию H(T, P) и, следовательно,

теплоёмкость при P=const.

Маx

работа, к-рую может совершить система

в тепловом контакте с окружающей средой

удовлетв. ур-ию Гиббса-Гель.

удовлетв. ур-ию Гиббса-Гель. .

Эта max

работа за вычетом работы против сил

давления P(V2-V1)

(максимальная полезная работа)

.

Эта max

работа за вычетом работы против сил

давления P(V2-V1)

(максимальная полезная работа)

,удовл.ур.Гиббса-Гель.:

,удовл.ур.Гиббса-Гель.:

40.

Характер функции при Р,Т=const.

;

Вывод: Р,Т=const,

const

;

Вывод: Р,Т=const,

const

;

;