- •Оглавление

- •1. Теоретические и практические задачи детской (возрастной) психологии.

- •2. Детская и генетическая психология. Предмет, объект и методы исследования.

- •3. Рост и развитие ребенка. Критерии развития.

- •4. Типы развития. Специфика психического развития ребенка.

- •5. Детство как предмет науки. Причины возникновения детской психологии.

- •6. Исторический анализ понятия «детство».

- •7. Особенности детства современного ребенка.

- •8. Значение кросс-культурных исследований для решения задач детской психологии.

- •9. Конвенция о правах ребёнка.

- •10. Стратегии и методы исследования психического развития ребенка. Стратегия наблюдения.

- •Стратегия естественно научного – констатирующего эксперимента.

- •Стратегия формирующего эксперимента.

- •11. Стратегия наблюдения.

- •12. Стратегия эксперимента. Основные формы констатирующего эксперимента.

- •13. П.Я. Гальперин. «Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании детского мышления».

- •2 Основных компонента:

- •14. Стратегия формирующего эксперимента.

- •15. Метод поэтапно-планомерного формирования умственных действий п.Я.Гальперина.

- •17. Структурный подход к исследованию психического развития к. Коффки. Психофизический метод исследования. Критический анализ взглядов к.Коффки в работах л.С. Выготского.

- •19. Теория «трех ступеней» детского развития к.Бюлера. Закон перемещении удовольствия. Зоопсихологический эксперимент в детской психологии. Критика л.С. Выготским концепции к. Бюлера.

- •Теория трёх ступеней детского развития к.Бюлера

- •20. Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии (в. Штерн).

- •21. Метод исследования близнецов и его значение для решения вопроса о роли наследственности и среды в психическом развитии ребенка.

- •22. Проблема среды и наследственности в развитии ребенка.

- •23. Специфичность онтогенеза психики человека.

- •24. Классические факторы развития /созревание, эмпирический опыт, социальное окружение/. Их анализ в концепции ж. Пиаже.

- •25. Концепция развития в бихевиоризме и методы исследования научения. /и.П. Павлов, Дж. Уотсон, э. Торндайк, б. Скиннер/. Законы научения. Л.С. Выготский о концепции э. Торндайка.

- •27. Эволюция теории социального научения и основные экспериментальные исследования:

- •«Оперантный бихевиоризм» б.Скиннера.

- •28. Классический психоанализ з.Фрейда. Основные понятия, структура и динамика личности. Стадии психосексуального развития.

- •29. Развитие детского психоанализа в работах а.Фрейд. Защитные механизмы личности. Понятие социализации.

- •30. Эпигенетическая теория развития личности э.Эриксона. Основные понятия. Стадии психосоциального развития личности. Ритуализация как способ преодоления жизненных кризисов.

- •31. Кризис юношеского возраста в концепции э.Эриксона. Синдром социальной патологии идентичности.

- •32. Исходные принципы и основные направления исследований интеллекта развития в ранних работах ж. Пиаже. Характеристика клинического метода.

- •33. Этапы научной биографии ж. Пиаже: от открытия эгоцентризма к учению о стадиях интеллектуального развития.

- •34. Процессы когнитивной ассимиляции и аккомодации.

- •35. Взаимодействие субъекта с внешним миром и проблема развития интеллекта.

- •36. Фактор уравновешивания (саморегуляции) и процессы когнитивного развития.

- •37. Интеллект и другие психические процессы.

- •38. Факты ж.Пиаже и их систематизация.

- •39. Критический анализ ранних работ ж.Пиаже. Л.С.Выготский: теоретический, экспериментальный и методологический анализ ранних идей ж. Пиаже. Ответ ж. Пиаже л.С. Выготскому. (см статьи 3 и 5).

- •40. Понятие эгоцентризма и эгоцентрической речи.

- •41. Понятие стадий развития в концепции ж. Пиаже.

- •42. Роль действия в развитии мышления.

- •43. Сенсомоторный интеллект. Стадии и критерии интеллекта.

- •44. Интуитивное (дооператорное) мышление в концепции ж. Пиаже.

- •45. Понятие о постоянстве объекта в концепции ж. Пиаже.

- •46. Понятие субъекта в концепции ж. Пиаже.

- •47. Понятие операции. Особенности конкретных операций.

- •48. Особенности формального мышления в подростковом возрасте.

- •49. Проблема «обучения и развития» в работах ж.Пиаже и его последователей. Экспериментальная критика представлений ж. Пиаже о проблеме «обучения и развития».

- •50. Понятие социализации в психоанализе и в теории ж. Пиаже.

- •51. Учение л.С. Выготского о предмете детской психологии, единице анализа психики и методе ее исследования. Переживание как единица анализа развития личности.

- •52. Понятие высших психических функций. Законы психического развития. «Идеальная» и «реальная» формы развития.

- •53. Проблема периодизации в работах л.С. Выготского: понятие «возраста», «социальной ситуации развития», стабильные и критические возраста.

- •54. Проблема периодизации в работах д.Б. Эльконина.

- •55. Общая характеристика кризисов развития. Значение кризисов в психическом развитии ребенка.

- •56. Основные принципы генетического исследования психического развития. Понятие условий, источников и движущих сил психического развития.

- •57. Проблема обучения и развития в работах л.С. Выготского. Понятие «зоны ближайшего развития». Проблема сензитивных периодов.

- •58. Системное и смысловое строение сознания.

- •59. Основные ступени в образовании понятий.

- •60. Методика двойной стимуляции.

- •61. Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции л.С. Выготского для психологии.

- •62. Зависимость психического развития от содержания и структуры деятельности ребенка. Понятие ведущей деятельности. (а.Н. Леонтьев, д.Б. Эльконин).

- •63. Теории игры (к.Гроос, ф.Бойтендайк). Проблемы детской игры в теориях: в.Штерна, 3.Фрейда, ж.Пиаже, к.Коффки, к.Левина, л.С. Выготского.

- •64. Игра и психическое развитие ребенка.

- •65. Характеристика игры как ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста.

- •66. Психическая деятельность как интериоризация внешней предметной деятельности субъекта (а.Н.Леонтьев, п.Я.Гальперин). Учение о действии в работах а.В. Запорожца, п.Я. Гальперина, д.Б. Эльконина.

- •67. Роль общения в психическом развитии ребенка. Влияние дефицита общения на психическое развитие ребенка.

- •68. Формы и функции подражания в детстве.

- •69. Характеристика кризиса новорожденности.

- •70. Основные закономерности развития ребенка в младенческом возрасте.

- •71. Кризис первого года жизни.

- •72. Проблема предметной деятельности и ее развития в развития в раннем детстве.

- •1. От совместного со взрослым до самостоятельного исполнения;

- •2. Развитие средств и способов ориентации ребенка в условиях осуществления предметного действия.

- •73. Основные закономерности развития ребенка раннего возраста.

- •74. Характеристика кризиса трех лет.

- •75. Специфика обучения в дошкольном возрасте.

- •76. Психологическая готовность к школьному обучению.

- •77. Кризис семи лет.

- •78. Учебная деятельность как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте.

- •79. Общая характеристика подросткового возраста.

- •80. Характеристика кризиса подросткового возраста в концепции л.И.Божович.

- •81. Виды взрослости в подростковом возрасте.

7. Особенности детства современного ребенка.

Свои лекции в Московском университете Д.Б. Эльконин неизменно начинал с характеристики двух основных парадоксов детского развития, заключающих в себе необходимость исторического подхода к пониманию детства. Рассмотрим их.

Первый парадокс. Человек, появляясь на свет, наделен лишь самыми элементарными механизмами для поддержания жизни. По физическому строению, организации нервной системы, по типам деятельности и способам ее регуляции человек - наиболее совершенное существо в природе (рис. 1-а). Однако по состоянию на момент рождения в эволюционном ряду заметно падение совершенства - у ребенка отсутствуют какие-либо готовые формы поведения (рис. 1-б).

Как правило, чем выше стоит живое существо в ряду животных, тем дольше длится его детство, тем беспомощнее это существо при рождении. Таков один из парадоксов природы, который предопределяет историю детства.

П.П. Блонский заметил, что по отношению к продолжительности всей жизни детство составляет у кошки - 8%, у собаки - 13%, у слона - 29%, у человека - 33%. Детство человека, таким образом, относительно самое продолжительное. Одновременно с этим в ходе эволюции уменьшается отношение продолжительности утробного детства к внеутробному. Так, у кошки оно составляет 15%, у собаки - 9%,у слона - 6%, у человека - 3%. Это свидетельствует о том, что психические механизмы поведения человека формируются прижизненно.

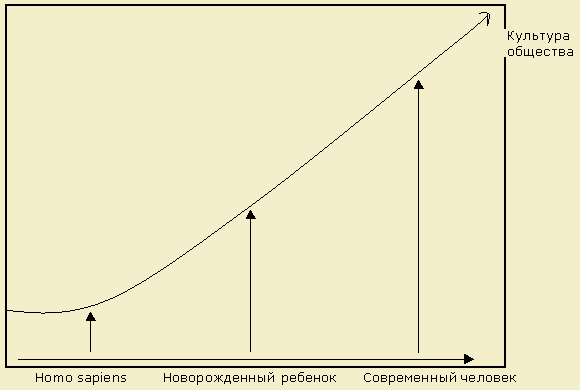

Второй парадокс. В ходе истории непрерывно росло обогащение материальной и духовной культуры человечества. За тысячелетия человеческий опыт увеличился во много тысяч раз. Но за это же время новорожденный ребенок практически не изменился. Опираясь на данные антропологов об анатомо-морфологическом сходстве кроманьонца и современного европейца, можно предположить, что новорожденный современного человека ни в чем существенном не отличается от новорожденного, жившего десятки тысяч лет назад (рис. 3). Как же получается, что при сходных природных предпосылках уровень психического развития, которого достигает ребенок на каждом историческом этапе развития общества, не одинаковый?

Детство - период, продолжающийся от новорожденности до полной социальной и, следовательно, психологической зрелости; это период становления ребенка полноценным членом человеческого общества. При этом продолжительность детства в первобытном обществе не равна продолжительности детства в эпоху средневековья или в наши дни. Этапы детства человека - продукт истории, и они столь же подвержены изменению, как и тысячи лет назад. Поэтому нельзя изучать детство ребенка и законы его становления вне развития человеческого общества и законов, определяющих его развитие. Продолжительность детства находится в прямой зависимости от уровня материальной и духовной культуры общества.

В учебнике "Педология" П.П. Блонский писал: "Детство - возраст развития. Чем развитей животное, тем длительней в общем время его развития и тем в то же время быстрее темпы этого развития. Иметь короткое детство, значит, иметь мало времени для развития, а иметь при этом еще и медленные темпы развития, значит развиваться медленно и недолгое время. Человек развивается дольше и быстрее, чем какое бы то ни было животное. Современный человек при благоприятных социальных условиях развития развивается дольше и быстрее человека прежних исторических эпох… Детство - не вечное неизменное явление: оно - иное на иной стадии развития животного мира, оно иное и на каждой стадии исторического развития человечества".

в литературе XIX в. многочисленны свидетельства отсутствия детства у детей пролетариев. Например, в исследовании положения рабочего класса в Англии Ф. Энгельс ссылался на отчет комиссии, созданной английским парламентом в 1833 г., для обследования условий труда на фабриках. Комиссия констатировала, что дети иногда начинали работать с пятилетнего возраста, нередко с шестилетнего, еще чаще с семилетнего, но почти все дети неимущих родителей работали с восьмилетнего возраста; рабочее время у них продолжалось 14-16 часов.

Принято считать, что статус детства ребенка рабочих формируется лишь в XIX-XX вв., когда с помощью законодательства об охране детства начал запрещаться детский труд. Разумеется, это не означает, что принятые юридические законы способны обеспечить детство для трудящихся низших слоев общества. Дети в этой среде, и прежде всего девочки, и сегодня выполняют работы, необходимые для общественного воспроизводства (уход за малышами, домашние работы, некоторые сельскохозяйственные работы). Таким образом, хотя в наше время и существует запрет на детский труд, нельзя говорить о статусе детства, не учитывая положения детей и их родителей в социальной структуре общества.

В исследовании А.В. Толстых показана общая картина изменения продолжительности детства в нашей стране на протяжении ХХ в.

Он пишет о трех типах определенности детского возраста, характеризующих общественно-организационные и институционально оформленные рамки ее формирования:

от 0,0 до 12,0 - продолжительность детства связана с введением обязательного начального образования для всех детей - 1930 г.;

от 0,0 до 15,0 - продолжительность детства увеличилась благодаря принятию нового закона о неполной средней школе - 1959 г.;

от 0,0 до 17,0 - продолжительность детства в настоящее время, которое характеризуется представленностью всех детских возрастов и их четкой дифференциацией (Толстых А.В., 1978).

"Конвенция о правах ребенка", принятая ЮНЕСКО в 1989 г. и ратифицированная большинством стран мира, направлена на обеспечение полноценного развития личности ребенка в каждом уголке Земли. В ней говорится, что ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия раньше (Статья 1: Что такое ребенок).

Исторически понятие детства связывается не с биологическим состоянием незрелости, а с определенным социальным статусом, с кругом прав и обязанностей, присущих этому периоду жизни, с набором доступных для него видов и форм деятельности. Много интересных фактов было собрано для подтверждения этой идеи французским демографом и историком Филиппом Ариесом. Благодаря его работам интерес к истории детства в психологии значительно возрос, а исследования самого Ф. Ариеса признаны классическими. (Ариес Ф. 1999).

Корни отчуждения американские исследователи ищут в особенностях современной семьи. У. Бронфенбреннер обращает особое внимание на то обстоятельство, что большинство матерей работают. Характерно и то, что число других взрослых членов семьи, которые могли бы взять на себя обязанности по воспитанию ребенка в то время, когда матери работают, резко падает. Растет количество разводов, а, следовательно, и детей, воспитывающихся без отца. Естественно, что и материальный уровень жизни в этих семьях низкий. Однако, с психологическим перенапряжением и неудачами приходится иметь дело не только семьям бедняков. У. Бронфенбреннер пишет, что в домах более обеспеченных семей "может не быть крыс, но и им приходится также участвовать в крысиной борьбе за существование".

Требования профессиональной деятельности, претендующие не только на рабочее, но и на свободное время матерей и отцов, приводят к тому, что ребенок чаще проводит время с пассивными нянями, чем с родителями. Бронфенбреннер приводит яркий пример, демонстрирующий дефицит общения детей с отцами. На вопросы анкет отцы — представители средних классов общества — ответили, что тратят на общение со своими годовалыми детьми в среднем 15—20 мин. в день. Однако исследования, в которых велась запись отцовского голоса с помощью микрофона, прикрепленного к рубашке младенца, показали, что преувеличено даже это мизерное время: среднее число таких контактов в день — 2,7 раза, а их средняя продолжительность — 37,7 сек.

Затрудняют общение ребенка и взрослого и многие достижения цивилизации: появление дополнительных телевизоров в семье, наличие семейных комнат и отдельных спален, специальных комнат для игр и т.п. ведет к дальнейшему углублению изоляции между поколениями. Невольно приходят на память картины иной, патриархальной семейной жизни, когда вся большая семья, обычно все три поколения жили вместе и собирались хотя бы 3—4 раза в день за одним большим общим столом. Разумеется, в такой семье общение, забота и воспитание детей были непрерывными, а не дискретными. И главное, всегда рядом с ребенком был близкий человек. Современная цивилизация, подчеркивает Бронфенбреннер, все более отдаляется от условий, благоприятных для полноценного психического развития ребенка, все больше углубляя изоляцию и увеличивая дефицит общения ребенка с взрослым.

Крайний случай такой изоляции достигается с помощью прибора "искусственная нянька", снабженного специальным приспособлением для укачивания, которое автоматически приводится в действие звуком голоса младенца. Специальные рамы, укрепленные по бокам этого агрегата, позволяют подсоединить к нему "программные игральные предметы для сенсорной и физической практики". В прибор входит комплект из шести таких предметов, которые родители могут заменять раз в три месяца с тем, чтобы "идти в ногу" с развитием ребенка. Поскольку человеческие лица — это первое, что видит новорожденный, в комплекс входят шесть специальных лиц из пластика, предъявляемых через специальное окошко; другие предметы — это различного рода движущиеся механизмы, зеркала для развития самосознания ребенка. Родители при таком воспитании выступают лишь в роли потенциальных наладчиков этого прибора, который постоянно ломается, — с горькой иронией замечает Бронфенбреннер.

Итак, распад семьи, территориальное разделение жилых и деловых районов в городах, частые переезды с одного места жительства на другое, прерывающие соседские и родственные связи, поток телевизионных передач, работающая мать и другие проявления "общественного прогресса", согласно Бронфенбреннеру, уменьшают возможности и потребности в содержательном общении между детьми и людьми старшего поколения и создают очень тяжелые условия для женщин. Он обращает внимание также на то, что растущее число разводов сопровождается в Америке новым явлением: нежеланием кого-либо из родителей брать на себя заботу о ребенке.

Все эти и многие другие, еще более неблагоприятные условия не могут не сказываться на психическом развитии ребенка, что и приводит к отчуждению, причины которого — в дезорганизации семьи. Однако, считает Бронфенбреннер, дезорганизующие силы зарождаются первоначально не в самой семье, а в образе жизни всего общества и в объективных обстоятельствах, с которыми семьи сталкиваются. Если эти обстоятельства и этот образ жизни идут во вред отношениям доверия и эмоциональной безопасности в отношениях между членами семьи, если эти обстоятельства мешают родителям заботиться о своих детях, воспитывать их и доставлять им радость, если обязанности родителя не встречают поддержки и признания в окружающем мире и если время, проводимое в семейном кругу, наносит ущерб карьере, личному удовлетворению и психическому спокойствию — именно тогда в особенности страдает психическое развитие ребенка. Начальные симптомы этого проявляются в эмоциональной и мотивационной сфере: неприязнь, безразличие, безответственность и неспособность к делам, требующим усердия и настойчивости. В более тяжелых случаях последствия проявляются также и в ухудшении способности мыслить, оперировать понятиями и числами даже на самом элементарном уровне.