- •Глава 1 педагогика в системе наук о человеке

- •1.1. Общее представление о педагогике как о науке

- •1.2. Структурные элементы педагогической науки: объект, предмет, теория, гипотеза, факт

- •1.3. Логическая структура педагогического знания

- •1.3.1. Индуктивное и дедуктивное знание в педагогике

- •1.3.2. Элементы логической структуры педагогического знания

- •1.3.3. Логическая структура дидактики

- •1.4. Функции педагогики

- •1.5. Система педагогических научных дисциплин

- •1.6. Связь педагогики с другими науками

- •1.6.1. Естественно‑научный базис педагогики

- •1.6.2. Педагогика и психология

- •1.6.3. Педагогика и философия

- •1.6.4. Педагогика и социология

- •1.6.5. Педагогика и системология

- •1.6.6. Педагогика и экономика

- •1.6.7. Педагогика и организационно‑управленческие теории

- •1.7. Взаимосвязь педагогической науки и практики

- •1.7.1. Педагогическая деятельность: объекты, средства, результаты

- •1.7.2. Педагогическая теория как основа совершенствования педагогической практики

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Глава II категориальный аппарат педагогики

- •2.1. Образование, воспитание, обучение

- •2.1.1. Образование и воспитание как центральные категории педагогики

- •2.1.2. Соотношение воспитания и обучения

- •2.2. Социализация и самовоспитание

- •2.2.1. Сущность социализации: стадии, механизмы, факторы

- •2.2.2. Воспитательные процессы формирования личности

- •2.2.3. Роль самовоспитания в формировании и развитии личности

- •2.3. Педагогическое взаимодействие

- •2.3.1. Структура педагогического взаимодействия

- •2.3.2. Межличностные отношения в процессе педагогического взаимодействия

- •2.4. Педагогический процесс

- •2.4.1. Структура педагогического процесса

- •2.4.2. Метод обучения как компонент педагогического процесса

- •2.4.3. Средства обучения в педагогическом процессе

- •2.4.4. Организационные формы процесса обучения

- •2.4.5. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса

- •2.4.6. Педагогический процесс и процесс педагогического управления

- •2.5. Педагогическая система

- •2.6. Процесс обучения

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •3.1.2. Образование как результат присвоения социального опыта: грамотность – образованность – компетентность

- •3.2. Общественные функции и цели образования

- •3.2.1. Таксономия педагогических целей и содержание образования

- •3.2.2. Общественные функции образования

- •3.2.3. Тенденции развития современного образования

- •3.2.4. Болонский процесс

- •3.3. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах государства

- •3.3.1. Стратегии взаимодействия государства с системой образования

- •3.3.2. Структура системы образования

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Глава IV методология педагогической науки

- •4.1. Методология науки и общие методологические проблемы

- •4.2. Понятие «методология педагогической науки»

- •4.3. Логика педагогических исследований

- •4.3.1. Структура обобщенной логики педагогического исследования

- •4.3.2. Исходные основания конструирования логики исследования

- •4.3.3. Исследовательские подходы в методологии педагогики

- •4.3.4. Методы педагогических исследований

- •4.3.5. Интерпретация, апробация и оформление результатов педагогического исследования

- •4.4. Методологическая культура педагога

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Библиографический список

- •Приложения Приложение 1

- •Приложение 2

- •Рекомендуемый библиографический список для студентов Основная литература

- •Дополнительная литература

4.3. Логика педагогических исследований

4.3.1. Структура обобщенной логики педагогического исследования

Среди значений понятия «логика» – 1) наука о законах и формах мышления; 2) ход рассуждений, умозаключений; 3) разумность, внутренняя закономерность – наиболее адекватно суть логики педагогических исследований отражает последнее значение.

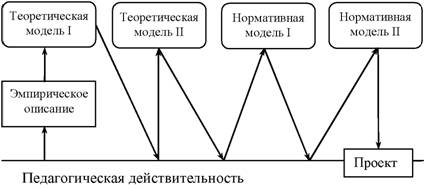

Структура логики педагогического исследования в общем виде может быть представлена как последовательность переходов от эмпирического описания педагогической действительности к ее отражению в теоретических и нормативных моделях (см. рис. 4.1).296

Первый шаг в отображении педагогической действительности – эмпирическое описание. В нем отражаются факты. Такое описание, как правило, содержит обзор фактического состояния дел. Констатируется наличие противоречий. Эмпирическое описание дает чувственно‑конкретное представление об объекте исследования (представление, основанное на том, что можно установить путем непосредственного наблюдения, уловить органами чувств). Затем на основе знаний из области философии, педагогики, психологии и других наук создается теоретическое представление об избранном для исследования объекте – теоретическая модель I.

Мысленно‑конкретное представление об объекте исследования воплощается в теоретической модели II. Далее исследователь переходит к созданию нормативных моделей, воплощающих знание о том, какими должны быть преобразованные участки педагогической действительности, усовершенствованная педагогическая деятельность и – в общем виде – что нужно сделать, чтобы эту деятельность улучшить. Наконец, как итог всей работы, предлагается проект будущей педагогической деятельности, в который входят конкретные материалы и указания для практики. Этот процесс может многократно повторяться, возможны модели III, IV и т. д.

Рис. 4.1. Структура логики педагогического исследования

Описанная обобщенная логика имеет место как в фундаментальном, так и в прикладном педагогическом исследовании.297 И в том и в другом случае в исходном пункте научного поиска осуществляется обращение к эмпирической области педагогики педагогической действительности. Оба вида педагогических исследований предполагают построение теоретических моделей, отражающих изучаемые объекты. Но, если в фундаментальном исследовании теоретическая модель базируется на новой теории, созданной на основе критического осмысления уже имеющихся, то в прикладном исследовании теоретическая модель строится на основании или в рамках уже имеющейся модели.

Основой фундаментального педагогического исследования являются выступающие в общем и неявном виде потребности практики. Однако прикладное значение такой работы не всегда лежит на поверхности. Е.В. Бережнова предлагает в качестве примеров следующие темы фундаментального педагогического исследования: теоретические основы процесса обучения в школе, социально‑педагогические основания дифференциации общего среднего образования, социально‑педагогические основы повышения уровня образованности выпускников средних школ.

Побудительными мотивами проведения прикладного исследования являются волнующие педагогическую общественность проблемы, связанные, например, со снижением у школьников интереса к учению; с преобладанием «знаниевого» подхода к содержанию образования по конкретным предметам и, как следствие, непомерным расширением обязательного минимума в учебных стандартах последнего времени; с преимущественно монологическим характером работы на уроке; с недостаточным вниманием к эмоционально‑ценностным аспектам деятельности учения и деятельности преподавания.

Результатом и фундаментальных, и прикладных научно‑исследовательских работ в педагогике являются новые знания. Однако эти знания отличает характер новизны. В фундаментальном исследовании результаты представлены уровнем преобразования, который характеризуется принципиально новыми подходами, неизвестными ранее и коренным образом отличающиеся от известных представлений в области педагогики. Прикладные исследования, как можно утверждать на основе разработанной В.М. Полонским классификации типов новизны,298 представляют собой научные результаты на уровне конкретизации или дополнения. Исследователь уточняет известное, конкретизирует отдельные общие положения. Изменения затрагивают частные вопросы, не имеющие принципиально значения для понимания сущности явления, процесса. Во втором случае новые знания расширяют известные теоретические положения, раскрывают новые аспекты проблемы, выявляют новые, неизвестные ранее элементы знания. Однако эти нововведения лишь дополняют картину, в целом не изменяя ее.

Как отмечает В.В. Краевский, логика педагогического исследования не является инвариантной, не зависящей от изменений развивающейся педагогической науки. В последнее время предложено и обосновано введение в логику прикладного педагогического исследования наряду с теоретической и нормативной моделями также и модели аксиологической.299 Благодаря этому рационально‑логическая схема приобретает субъективный, личностный аспект.

Аксиологическая модель предполагает учет в педагогическом исследовании ценностных ориентаций личности – системы устойчивых отношений личности к окружающему миру и к самому себе в форме фиксированных установок на те или иные ценности материальной и духовной культуры общества.300 Ценностные ориентации отражают содержательную сторону направленности личности, характер ее отношения к действительности, а потому часто рассматриваются как основания оценок субъектом окружающей действительности в соответствии с общественными ценностями, имеющими личностную значимость для субъекта. Ценностные ориентации раскрывают цели, отражают идеалы, характеризуют интересы, потребности, убеждения личности.

Результаты педагогических исследований процесса формирования ценностных ориентаций школьников позволили сделать вывод о том, что современному этапу общественно‑экономического развития общества соответствуют:

1) многосторонняя ценностная ориентация;

2) опережающая ценностная ориентация, направленная на идеалы, социальные ценности общества на основе сложившихся мировоззренческих принципов;

3) социально ценные умения, формируемые в процессе освоения социальных ценностей в различных видах деятельности.

Как предмет психологического исследования ценностные ориентации изучаются во взаимосвязи с мотивацией и мировоззренческими структурами сознания. Исследуются такие факторы, влияющие на формирование ценностных ориента‑ций личности, как религиозные убеждения, идеологические установки, жизненные цели, личностные качества, материальная обеспеченность и т. д.