- •Глава 1 педагогика в системе наук о человеке

- •1.1. Общее представление о педагогике как о науке

- •1.2. Структурные элементы педагогической науки: объект, предмет, теория, гипотеза, факт

- •1.3. Логическая структура педагогического знания

- •1.3.1. Индуктивное и дедуктивное знание в педагогике

- •1.3.2. Элементы логической структуры педагогического знания

- •1.3.3. Логическая структура дидактики

- •1.4. Функции педагогики

- •1.5. Система педагогических научных дисциплин

- •1.6. Связь педагогики с другими науками

- •1.6.1. Естественно‑научный базис педагогики

- •1.6.2. Педагогика и психология

- •1.6.3. Педагогика и философия

- •1.6.4. Педагогика и социология

- •1.6.5. Педагогика и системология

- •1.6.6. Педагогика и экономика

- •1.6.7. Педагогика и организационно‑управленческие теории

- •1.7. Взаимосвязь педагогической науки и практики

- •1.7.1. Педагогическая деятельность: объекты, средства, результаты

- •1.7.2. Педагогическая теория как основа совершенствования педагогической практики

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Глава II категориальный аппарат педагогики

- •2.1. Образование, воспитание, обучение

- •2.1.1. Образование и воспитание как центральные категории педагогики

- •2.1.2. Соотношение воспитания и обучения

- •2.2. Социализация и самовоспитание

- •2.2.1. Сущность социализации: стадии, механизмы, факторы

- •2.2.2. Воспитательные процессы формирования личности

- •2.2.3. Роль самовоспитания в формировании и развитии личности

- •2.3. Педагогическое взаимодействие

- •2.3.1. Структура педагогического взаимодействия

- •2.3.2. Межличностные отношения в процессе педагогического взаимодействия

- •2.4. Педагогический процесс

- •2.4.1. Структура педагогического процесса

- •2.4.2. Метод обучения как компонент педагогического процесса

- •2.4.3. Средства обучения в педагогическом процессе

- •2.4.4. Организационные формы процесса обучения

- •2.4.5. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса

- •2.4.6. Педагогический процесс и процесс педагогического управления

- •2.5. Педагогическая система

- •2.6. Процесс обучения

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •3.1.2. Образование как результат присвоения социального опыта: грамотность – образованность – компетентность

- •3.2. Общественные функции и цели образования

- •3.2.1. Таксономия педагогических целей и содержание образования

- •3.2.2. Общественные функции образования

- •3.2.3. Тенденции развития современного образования

- •3.2.4. Болонский процесс

- •3.3. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах государства

- •3.3.1. Стратегии взаимодействия государства с системой образования

- •3.3.2. Структура системы образования

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Глава IV методология педагогической науки

- •4.1. Методология науки и общие методологические проблемы

- •4.2. Понятие «методология педагогической науки»

- •4.3. Логика педагогических исследований

- •4.3.1. Структура обобщенной логики педагогического исследования

- •4.3.2. Исходные основания конструирования логики исследования

- •4.3.3. Исследовательские подходы в методологии педагогики

- •4.3.4. Методы педагогических исследований

- •4.3.5. Интерпретация, апробация и оформление результатов педагогического исследования

- •4.4. Методологическая культура педагога

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Библиографический список

- •Приложения Приложение 1

- •Приложение 2

- •Рекомендуемый библиографический список для студентов Основная литература

- •Дополнительная литература

2.6. Процесс обучения

И.Я. Лернер определял процесс обучения как системную категорию, отражающую поток изменяющихся и взаимообусловленных состояний системы обучения, которая включает в качестве основных взаимодействующих элементов обучающего, обучаемого и содержание образования.214

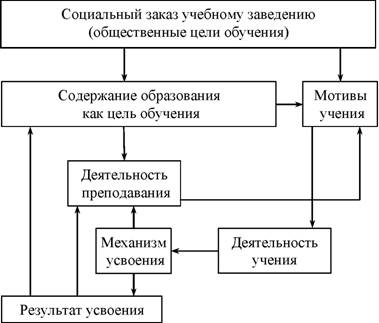

В процессе обучения как системе главным, системообразующим элементом является содержание образования (учебный материал, воплощающий цели обучения). Именно оно определяет методы, средства, мотивы учения, механизм усвоения. В то же время само содержание образования испытывает воздействие разных элементов процесса обучения. Это влияние ясно уже из того, что если учебный материал недоступен, не вызывает мотивов учения, адекватных цели преподавателя, процесс обучения неэффективен, он просто может не состояться. Полный элементный состав и особенности взаимодействия между элементами процесса обучения раскрывает схема, представленная на рисунке 2.5.

Между показанными на рисунке 2.5 элементами очевидны следующие связи.

Деятельность учения (познавательная деятельность) обусловлена содержанием образования, деятельностью преподавания и мотивами учения. Она представляет собой активное взаимодействие обучаемого с содержанием образования (в этом качестве обучаемый выступает как субъект познания). Одновременно обучаемый является объектом деятельности преподавания, проявляющейся на следующих этапах процесса обучения:

1) планирование,

2) организация,

3) регулирование (стимулирование),

4) контроль,

5) оценка и анализ результатов познавательной деятельности.

Рис. 2.5. Схема процесса обучения

Учение – двойной процесс, включающий накопление знаний и овладение способами оперирования ими, приемами их добывания и применения.215 При рациональных условиях обучения оба этих процесса равномерно прогрессируют, способствуя развитию памяти и мышления обучаемого.

Глубокий анализ структуры процесса учения с точки зрения состава компонентов учения, их содержания и связей между ними, а также описание учения как деятельности содержит монография И.И. Ильясова.216

Деятельность преподавания зависит от того, что преподается, т. е. от содержания образования, воплощающего педагогические цели обучения. Она также зависит от закономерностей усвоения этого содержания. Формируемые в процессе обучения мотивы учения обусловлены содержанием образования, ролью социальной среды, отраженной в социальном заказе, деятельностью преподавания и результатами усвоения в процессе выполнения деятельности учения.

Механизм усвоения – изменения личности, определяемые деятельностью учения, в которой реализуются деятельность преподавания и содержание образования.

Результат усвоения есть следствие активизации (приведения в активное состояние) связей всех элементов системы, функционирующих в процессе обучения, и не допускает исключения какого бы то ни было элемента.

Мотивы учения играют исключительно важную роль в обеспечении эффективности процесса обучения и представляют собой направленность обучаемого на отдельные стороны деятельности учения, связанную с внутренним отношением обучаемого к ней.217

Деятельность учения имеет, как правило, полимотивированный характер, обусловленный тем, что одновременно действующие мотивы различного свойства выступают не изолированно, а во взаимодействии.

П.М. Якобсон предложил среди многообразия мотивов учения выделять три взаимосвязанные группы:218

1) отрицательную мотивацию учения, находящуюся вне самой учебной деятельности и представляющую собой побуждения учащегося, вызванные осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если он не будет учиться;

2) положительную мотивацию также находящуюся вне самой деятельности учения, но определяющуюся побуждениями, которые носят положительный характер и связаны с достаточно остро переживаемым чувством гражданского долга перед Родиной, перед дорогими, близкими людьми, связаны с представлением об учении как дороге к освоению ценностей культуры, как средстве, позволяющем в более разумной форме сделать людям доброе и полезное, с представлением об учении как пути к осуществлению своего назначения в жизни;

3) мотивацию, заложенную в самом процессе деятельности учения, который побуждает учащихся, движимых любознательностью и неудержимым стремлением к познанию, овладевать определенным кругом знаний, умений, навыков. Психологические исследования деятельности учения показали, что изучение каждого самостоятельного раздела или темы учебной программы должно состоять из трех основных этапов: мотивационного, операционально‑познавательного и рефлексивно‑оценочного.

Мотивационный этап. На этом этапе учащиеся должны осознать, почему и для чего им нужно изучать данный раздел программы, что именно им придется изучить и освоить, какова основная учебная задача предстоящей работы.

Операционно‑познавательный этап. На этом самом длительном этапе учащиеся осваивают содержание темы (раздела) программы и овладевают учебными действиями и операциями, входящими в это содержание. Роль данного этапа в становлении мотивации деятельности учения зависит главным образом от того, будет ли учащимся ясна необходимость всего содержания и отдельных его частей, всех учебных действий и операций для решения основной учебной задачи, поставленной на мотива‑ционном этапе, осознают ли они закономерную связь между всеми частными учебными задачами и основной.

Рефлексивно‑оценочный этап. Этот этап является итоговым в процессе изучения темы (раздела), когда учащиеся учатся рефлексии (анализу собственной деятельности учения, оцениванию ее, сопоставлению результатов деятельности с поставленными основными и частными учебными задачами и целями). Качественное проведение этого этапа имеет огромное значение в становлении мотивации учебной деятельности.