- •3. Системы линейных алгебраических уравнений. Условие сущ-ния решения, решение систем по формулам Крамера и методом исключений, фундаментальная система реш-й.

- •5. Пределы и непрерывность. Числовая последовательность и ее предел. Определение функции, ее непрерывность на языке "эпсилон-дельта" и языке пределов, равномерная непрерывность.

- •6, Производная функция одной переменной. Определение, геометрический смысл, простейшее правило вычисления производной. Производная сложной функции. Формула Тейлора.

- •8. Определенный интеграл и его геометрический смысл (задача о площади криволинейной трапеции). Приближенное вычисление определенных интегралов, формулы трапеций и Симпсона.

- •12. Закон больших чисел и центральная предельная теорема.

- •13. Регрессионный анализ: линейная и нелинейная регрессия, статистические свойства оценок коэффициентов регрессии.

- •14. Проверка гипотез. Критерий χ2. Ошибки 1-го и 2-го рода. Лемма Неймана-Пирсона.

- •15. Метод максимального правдоподобия. Точечное и доверительное оценивание параметров гауссовского распределения.

- •Вопрос 16: Тренд, сезонная и циклическая компоненты временного ряда.

- •17.Модели тренда (свойства логистической и линейной кривой).

- •18. Методы выделения сезонной компоненты временного ряда (метод скользящих средних).

- •19. Приведение задач линейного программирования к каноническому виду. Методы искусственного базиса.

- •I метод искусственного базиса

- •II метод искусственного базиса

- •20. Симплексный метод (см), основные принципы, алгоритм.

- •21. Двойственный симплекс-метод, основные принципы, алгоритм. Случаи, когда удобно применять двойственный симплексный метод. (дсм)

- •22. Задача максимизации прибыли при заданных ценах на продукцию и ресурсы. Анализ оптимальных решений с помощью множителей Лагранжа.

- •23. Транспортная задача замкнутого типа: постановка, существование решения, метод потенциалов.

- •24. Транспортная задача незамкнутого типа. Постановка, способ сведения к задаче замкнутого типа(с обоснованием). Алгоритм решения.

- •25. Теорема о необходимых и достаточных условиях оптимальности смешанных стратегий. Метод сведения решения игр к решению задачи линейного программирования.

- •26. Функция выигрыша в матричных играх без седловой точки. Смешанные и оптимальные смешанные стратегии. Метод сведения решения матричных игр к задаче линейного программирования.

- •27. Методы наискорейшего и координатного спуска для минимизации выпуклой функции без ограничений. Их алгоритмы и геометрическая интерпретация

- •28. Типичные производственные функции с несколькими ресурсами: линейная пф, степенная пф, пф с постоянными пропорциями. Коэффициенты эффективности использования ресурсов для этих типов функций

- •1. Линейная производственная функция:

- •2. Степенная производственная функция:

- •3. Производственная функция с постоянными пропорциями:

- •33. Модель с фиксированным размером заказа

- •34. Модель с фиксированным уровнем запасов

- •35. Двухуровневая система управления товарными запасами, (s,s)-система.

- •36. Математическая модель и схема статического моб в денежном выражении. Методологические вопросы построения моб.

- •Методологические вопросы построения моб Классификация отраслей

- •Метод учета продукции

- •Способ оценивания продукции

- •Общие предпосылки модели моб

- •Дополнение ограничений моб по производственным ресурсам

- •37. Свойства коэффициентов прямых материальных затрат в моб. Определение косвенных и полных материальных затрат.

- •38. Основные понятия теории баз данных: объект, свойство, связь. Диаграмма «сущность-связей». Логическая, физическая, концептуальная схемы базы данных

- •39. Реляционная модель данных. Основные понятия: отношение, кортеж, домен. Получение нормальных форм отношений из диаграммы «сущность-связь». Реляционная алгебра и ее основные понятия.

- •Первая нормальная форма

- •Вторая нормальная форма

- •Третья нормальная форма

- •Нормальная форма Бойса-Кодда

- •Четвертая нормальная форма

- •Пятая нормальная форма

- •40. Реляционная алгебра, основные операторы реляционной алгебры. Связь языка sql с операторами реляционной алгебры.

- •41. Реляционная модель данных. Теория нормализации. Нормальные формы: первая, вторая, третья, Бойса-Кодда.

- •42. Физическая организация баз данных. Файлы: последовательные, с прямым доступом, с хеш-адресацией, индексно-последовательные, в-деревья.

- •43. Назначение и основные компоненты операционных систем. Управление памятью. Управление внешними устройствами. Защита данных. Интерфейс прикладного программирования. Пользовательский интерфейс.

- •Пользовательский интерфейс

- •47. Функция организационного управления: сбор и первичная обработка данных, моделирование ситуации выбора, прогнозирование неуправляемых параметров

- •Сбор и первичная обработка данных

- •Моделирование ситуации выбора

- •Идентификация модели ситуации выбора (прогнозирование неуправляемых параметров)

- •48. Функция организационного управления: планирование, принятие решения организация исполнения решения, контроль, координация.

- •Планирование (вычисление управляемых параметров)

- •Принятие решений

- •Организация исполнения решений

- •Контроль

- •Координация

- •Вопрос 11. 20

- •Вопрос 16: Тренд, сезонная и циклическая компоненты временного ряда. 31

18. Методы выделения сезонной компоненты временного ряда (метод скользящих средних).

Многие временные ряды, особенно экономические, содержат сезонные компоненты, которые могут как представлять интерес сами по себе, так и выступать в роли мешающего фактора (при изучении, например, основной тенденции развития). В обоих случаях необходимо уметь выделять сезонную компоненту и в случае необходимости устранять её из ряда.

Один из наиболее известных методов выделения сезонной компоненты- метод скользящих средних. Метод основан на переходе от начальных значений уровней ряда:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,…,

,…,

![]()

к усреднённым значениям:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,…,

,…,

![]() .

.

Для выделения и оценки сезонной компоненты

число периодов сезонности в исследуемом

временном ряде должно быть

![]() (например, при рассмотрении месячных

или квартальных данных необходимы

наблюдения как минимум за 5-6 лет).

(например, при рассмотрении месячных

или квартальных данных необходимы

наблюдения как минимум за 5-6 лет).

Усреднение начальных значений уровней

ряда проводится на интервале времени,

называемом интервалом сглаживания,

длина

![]() которого выбирается заранее, при этом

сам выбранный интервал как бы скользит

вдоль ряда. Для сезонных временных рядов

длина интервала сглаживания, как правило,

выражается чётным числом (4,12,…) и

выбирается равной периоду сезонности

(или кратной ему). Например, для

ежеквартальных данных – 4, для ежемесячных

-12 и т.д.

которого выбирается заранее, при этом

сам выбранный интервал как бы скользит

вдоль ряда. Для сезонных временных рядов

длина интервала сглаживания, как правило,

выражается чётным числом (4,12,…) и

выбирается равной периоду сезонности

(или кратной ему). Например, для

ежеквартальных данных – 4, для ежемесячных

-12 и т.д.

Если

длина

интервала сглаживания – чётное число,

т.е.

![]() ,

то усреднённые значения

,

то усреднённые значения

![]() ,

(

,

(![]() )

(скользящие средние) вычисляют по

формуле:

)

(скользящие средние) вычисляют по

формуле:

![]() .

.

Например,

если

![]() ,

то - по формуле:

,

то - по формуле:

![]() ,

,

в

частности, при

![]() :

:

![]() ,

,

при

![]() :

:

![]() и т.д.

и т.д.

При этом при усреднении первые и последние

![]() членов исходного ряда будут отброшены.

членов исходного ряда будут отброшены.

Таким образом, в случае усреднения,

когда длина интервала сглаживания

задаётся чётным числом

,

для усреднения используют

![]() значений уровней исходного ряда, но

крайние значения выбирают с весом

значений уровней исходного ряда, но

крайние значения выбирают с весом

![]() .

Связан такой выбор с тем, что если

рассчитать

.

Связан такой выбор с тем, что если

рассчитать

![]() по формуле

по формуле

![]() ,

то полученное усреднённое значение

следовало бы сопоставить уровню

,

то полученное усреднённое значение

следовало бы сопоставить уровню

![]() исходного ряда, которого в исходном

ряде нет.

исходного ряда, которого в исходном

ряде нет.

Для несезонных рядов длину интервала сглаживания задают нечётным числом (3,5,7,…) и усреднённое значение вычисляют по формуле:

![]() .

.

Выделение и оценка сезонной компоненты осуществляется следующим образом.

Предполагается, что модель временного

ряда имеет вид:

![]() .

.

Сначала, методом скользящей средней

находят оценку трендовой компоненты

,

которая и выражается усреднёнными

значениями

и строят ряд скользящих средних. При

этом первые и последние

членов исходного ряда в ряде скользящих

средних окажутся отброшенными. В

результате будут получены два ряда (при

![]() ):

):

,

,

,![]() ,…,

,…,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

,

![]() ,…,

,…,

![]() ,

,

![]() .

.

Полученные ряды, учитывая наличие

сезонов (для ежеквартальных данных

сезоном является квартал, для ежемесячных

– месяц и т.д.), представляют затем в

преобразованном виде и записывают в

виде следующей таблицы (при

,

![]() ):

):

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|||||

1 |

|

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

Здесь

-

номер сезона (![]() ),

-номер

периода сезонности (

),

-номер

периода сезонности (![]() ),

),

![]() - число периодов сезонности (например,

для ежеквартальных и ежемесячных данных

период сезонности - год),

- число периодов сезонности (например,

для ежеквартальных и ежемесячных данных

период сезонности - год),

![]() и

и

![]() - значения уровней исходного и усреднённого

сезонных рядов в

-ом

сезоне

-го

периода сезонности.

- значения уровней исходного и усреднённого

сезонных рядов в

-ом

сезоне

-го

периода сезонности.

В качестве простейшей оценки сезонной

компоненты

используют усреднённые по периодам

сезонности значения разностей

![]() :

:

![]() ,

,

![]() .

Совокупность значений

.

Совокупность значений

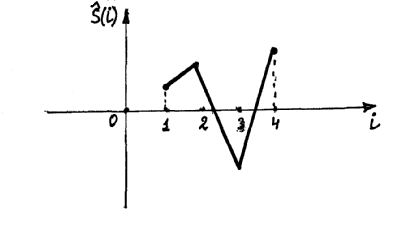

![]() называют при этом сезонной волной.

Графическое изображение сезонной волны

даёт наглядное представление о сезонных

отклонениях значений уровней исходного

ряда от усредненных значений (являющихся

оценкой трендовой составляющей),

периодически повторяющихся в каждом

периоде сезонности.

называют при этом сезонной волной.

Графическое изображение сезонной волны

даёт наглядное представление о сезонных

отклонениях значений уровней исходного

ряда от усредненных значений (являющихся

оценкой трендовой составляющей),

периодически повторяющихся в каждом

периоде сезонности.

Для удаления сезонной компоненты из

значений

уровней исходного ряда вычитают

![]() для всех

для всех

![]() .

Получают ряд:

.

Получают ряд:

![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() ,…,

,…,![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,

который записывают, как правило, опять

в виде:

![]() ,

где

,

где

![]() -

значение уровня исходного ряда, не

содержащего сезонной компоненты

.

-

значение уровня исходного ряда, не

содержащего сезонной компоненты

.