- •Оглавление

- •Введение

- •Топливо и его горение

- •1.2. Характеристика топлива

- •Твердое топливо

- •Жидкое топливо

- •Схемы подготовки форсуночного топлива

- •Оптимизация работы объединенной с печью системы помола и сушки угля

- •Жидкое и газообразное топливо

- •Рациональное факельное сжигание топлива во вращающейся печи

- •Теплообмен в пламенном пространстве печи

- •Оптимизация сжигания топлива во вращающейся печи

- •1.8. Горелочные устройства для вращающихся печей

- •2.1. Обжиг клинкера

- •2.2. Тепловые установки для обжига вяжущих материалов.

- •Печи мокрого способа производства

- •2.2.1. Устройство и принцип работы вращающейся печи

- •2.3. Теплообменные устройства вращающейся печи мокрого способа производства

- •Способы характеристики цепных завес

- •2.4. Процессы, протекающие в печи мокрого способа Физико-химические процессы в печи

- •3.1. Устройство и принцип работы клинкерного холодильника

- •3.2. Рекуператорный (планетарный) холодильник

- •3.3. Барабанный холодильник

- •3.4. Колосниковый холодильник

- •Устройство и принцип работы холодильника «Волга 75» для печи мокрого способа 5×185 м

- •3.5. Холодильники с беспровальной решеткой

- •Холодильник pyrofloor

- •Принцип работы колосниковой решетки

- •4.1. Печные системы сухого способа производства Устройство и принцип работы печи с циклонными теплообменниками

- •4.2. Особенности работы печных систем с декарбонизаторами

- •Система rsp с камерно-циклонным декарбонизатором.

- •Оптимизация работы циклонных теплообменников

- •4.3. Влияние подсосов холодного воздуха на расход тепла

- •4.4. Материальный и тепловой балансы печной системы сухого способа

- •Процессы в печных системах сухого способа

- •4.5. Печная система комбинированного способа производства клинкера

- •5.1. Футеровка печных агрегатов для обжига клинкера Футеровочные огнеупорные материалы

- •5.2. Кладка огнеупорной футеровки

- •5.3. Способы повышения стойкости футеровки

- •Библиографический список

2.3. Теплообменные устройства вращающейся печи мокрого способа производства

Теплообменные устройства предназначены для снижения расхода топлива и должны обеспечивать:

интенсивный теплообмен межу материалом и газовым потоком;

рациональное продвижение материала на различных участках;

образование и сохранение гранул материала;

предотвращение образования колец в печи;

пониженное сопротивление газовому потоку;

низкий пылеунос.

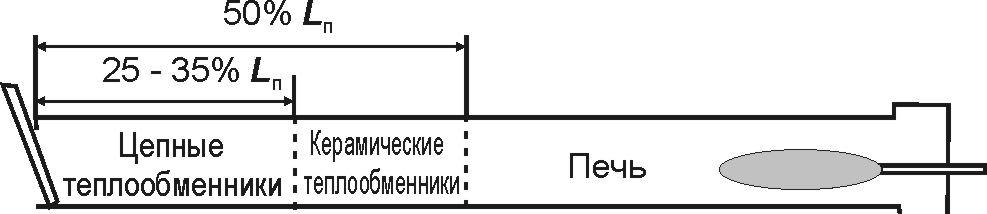

Комплекс теплообменных устройств обычно состоит из цепных завес и зацепных периферийных теплообменников, которые расположены в области температур материала до 500ºС и выполнены в виде цепных ковриков, а при более высоких температурах – в виде керамических теплообменников (рис. 14.). При вращении печи на начальном участке цепи покрываются пленкой шлама, которой непосредственно передается тепло от газового потока конвекцией.

Рис. 14. Расположение теплообменников в печи |

После частичного высыхания шлама и достижения критической влажности материал ссыпается с цепей, при этом обеспечивается регенеративный теплообмен, когда цепь нагревается в газовом потоке в верхнем положении и отдает тепло материалу при погружении в него.

Способы характеристики цепных завес

1. Способ навески: гирляндная; свободновисящая; комбинированная; коврик; шторка.

2. Длина цепной завесы Lц, м.

3. Масса цепной завесы Мц, т.

4.

Удельная масса цепной завесы – отношение

массы цепей Мц

к массе клинкера за час

:

тц

=

Mц

/

.

:

тц

=

Mц

/

.

5. Поверхность цепной завесы Fц, м2.

6. Удельная поверхность цепной завесы – отношение поверхности цепей Fц к массе клинкера за час : fц = Fц / .

7. Коэффициент плотности завесы – отношение поверхности цепей Fц к поверхности футеровки Fф: kF = Fц / Fф.

8. Длина цепи lц, м.

9. Просвет под цепями hц, м.

10. Вид цепей: круглозвенные; овальные.

11. Диаметр звена цепи Dц, мм.

12. Диаметр прутка цепи dц, мм.

13. Масса 1 м цепей, кг/м.

14. Поверхность 1 м цепей, м2/м.

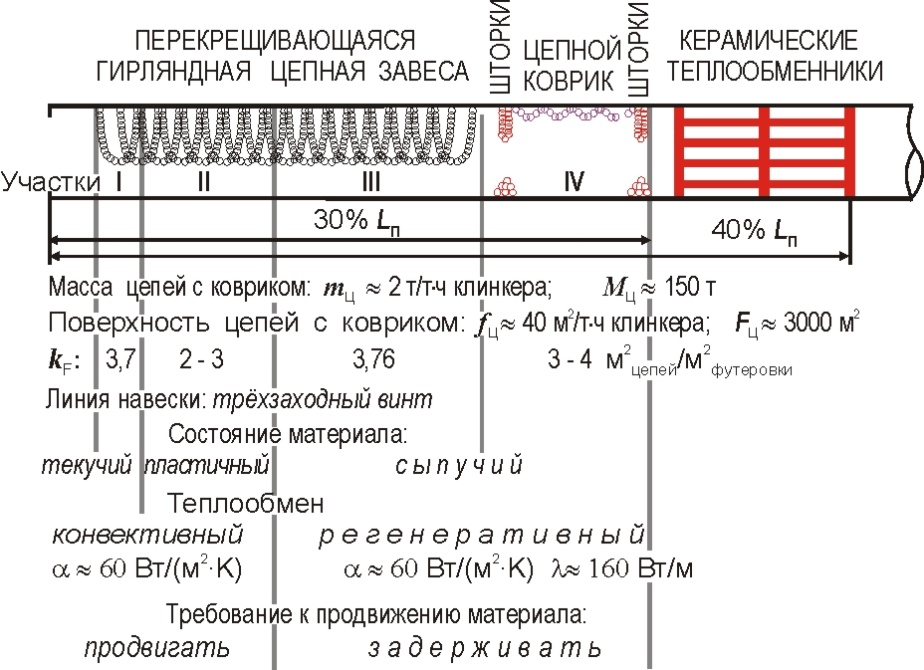

Существуют различные способы навески цепей: свободновисящая и гирляндная. Если цепи крепятся к корпусу печи одним концом, то такая завеса является свободновисящей; если двумя концами – гирляндной. Выбор вида навески определяется свойствами сырья. Если шлам способен создавать гранулы и сохранять их по всей печи, то рекомендуется гирляндная завеса. Если же сырье не способно к грануляции, то предпочтение имеет свободновисящая завеса. Это обусловлено тем, что после цепей в свободной части печи теплопередача от газового потока к материалу для гранул приблизительно на 25% выше, чем для пылевидной фракции. Поэтому в этих условиях навешивается трехзаходная перекрещивающаяся гирляндная завеса, способствующая образованию гранул, и на выходе из цепей поддерживается температура материала ~95ºС и влажность ~5%. При этом вследствие повышенного теплообмена до зоны спекания материал нагревается до ~1300ºС. На рисунке 15 приведена схема навески трехзаходной перекрещивающейся гирляндной цепной завесы для печи 5×185 м производительностью 72 т/ч.

Рис. 15. Схема навески гирляндной цепной завесы

в печи 5×185 м производительностью 72 т/ч

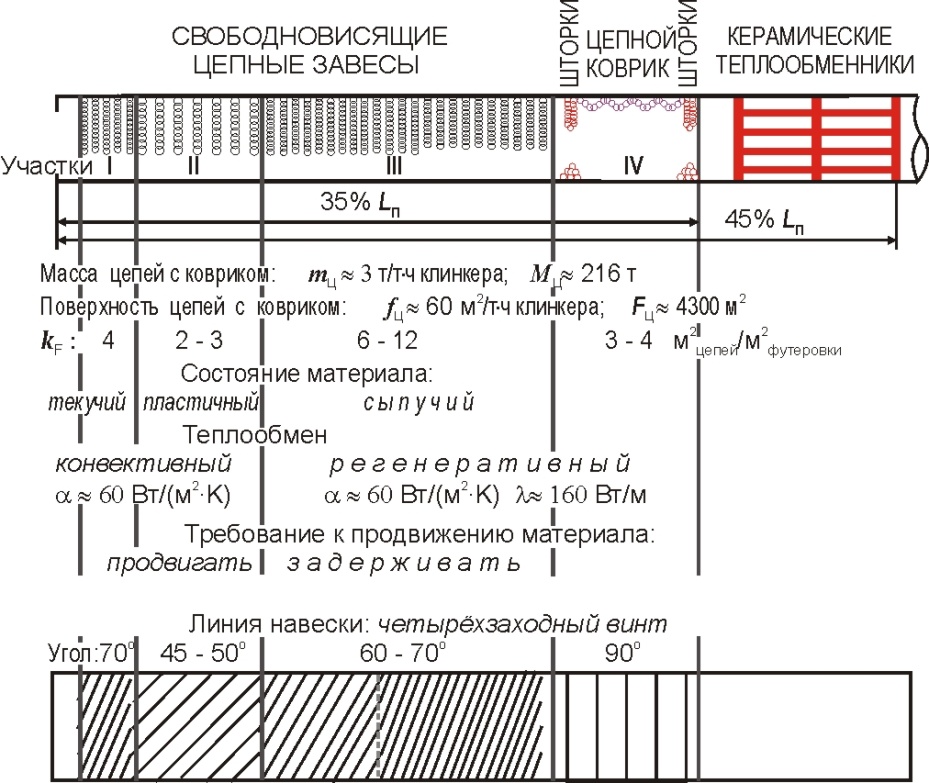

Если же шлам не склонен к образованию гранул, то из-за пониженного теплообмена в свободной части печи, на участке от цепей до зоны спекания можно нагреть его не на ~1200ºС, как в предыдущем случае, а всего на ~900ºС. Поэтому, чтобы к зоне спекания температура материал достигала 1300ºС, необходимо обеспечить на выходе из цепей ~400ºС, что обеспечивается установкой мощной свободновисящей цепной завесы. Вариант рациональных схем свободновисящих цепных завес приведен на рис. 16.

Рис. 16. Схемы навески свободновисящей цепной завесы

в печи 5×185 м производительностью 72 т/ч

При подборе схемы цепную завесу в зависимости от свойств материала целесообразно разделить на 3 участка: текучего, вязко-пластичного и сыпучего состояния. Первый участок в основном выполняет функцию фильтра подогревателя, т.е. улавливает пыль из газового потока и поэтому здесь следует создавать уплотненную навеску. На втором участке для снижения газодинамического сопротивления завесы и предотвращения образования колец необходимо ускорять движение материала и поэтому навешивать тяжелые крупнозвенные цепи с dц≈30 мм и Dц ≥ 120 мм под небольшим углом (45…50º) к оси печи. На третьем участке в области сыпучего материала для интенсификации теплообмена и увеличения срока службы цепей следует замедлять его движение путем увеличения угла линии навески до 70º и создания подпора материала с помощью «шторок». Это обусловлено тем, что в области регенеративного теплообмена при малом слое и времени пребывания цепи в нем она не успевает отдать необходимое тепло материалу и перегревается в газовом потоке. «Шторки» навешиваются по кольцу за два конца на один крепежный элемент, чтобы они внизу создавали порог для подпора материала. Цепи на коврике следует навешивать за два конца с небольшим провисом, чтобы они не разрушали футеровку и гранулы и покрывались внизу материалом. Горячий участок завесы и коврик должны выполняться из жаропрочных цепей.

Таким образом, преимущество гирляндной завесы заключается в более интенсивном теплообмене, пониженном расходе цепей и способности формировать гранулы. Недостатком является ограниченный коэффициент плотности (kF ≤ 4), сложность навески и эксплуатации. При обрыве нескольких концов цепи спутываются, образуют комья и вследствие того, что они не опускаются в материал, исключаются из теплообмена. Преимущество свободновисящей завесы заключается в простоте навески, возможности создавать большую плотность, до kF = 12, пониженном газодинамическом сопротивлении и возможности регулировать скорость движения материала в ней. Недостатками являются пониженный теплообмен, большая масса и предотвращение грануляции материала.

За цепной завесой устанавливаются периферийные керамические теплообменники, которые выполняются в виде перемешивающих полок и увеличивают теплообмен в два раза.