- •Решение геологических задач поиска нефти и газа методами полевой геофизики

- •Введение

- •1 Краткие теоретические исновы

- •2 Понятие физико-геологической модели объекта (площади)

- •3 Выполнение работы

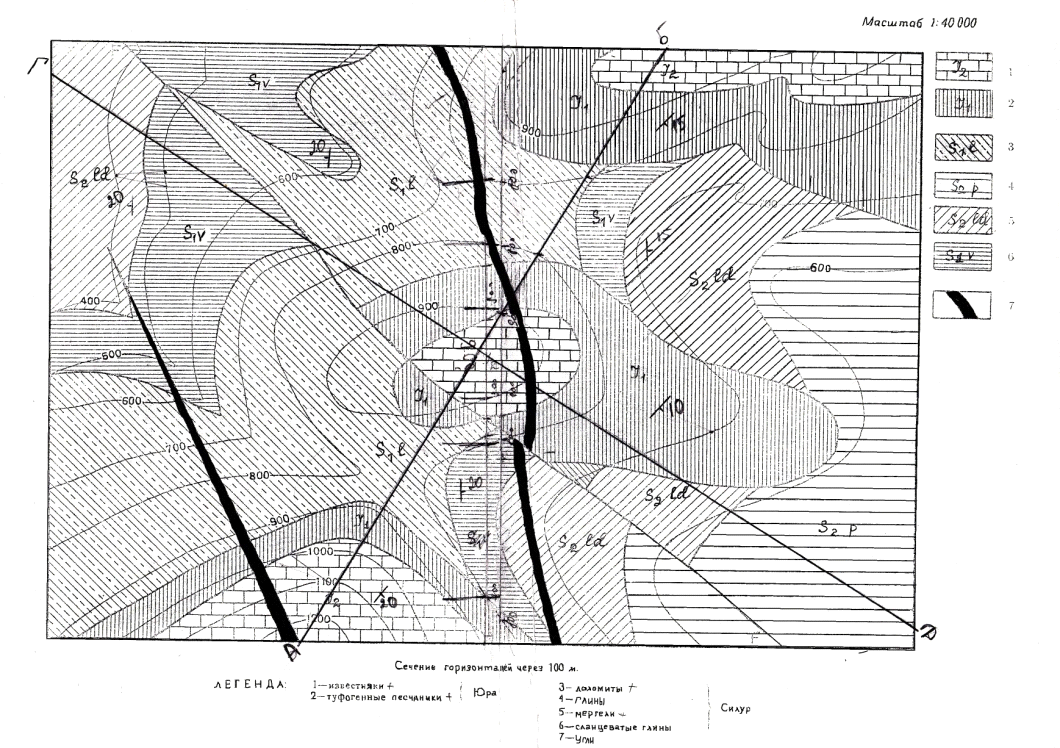

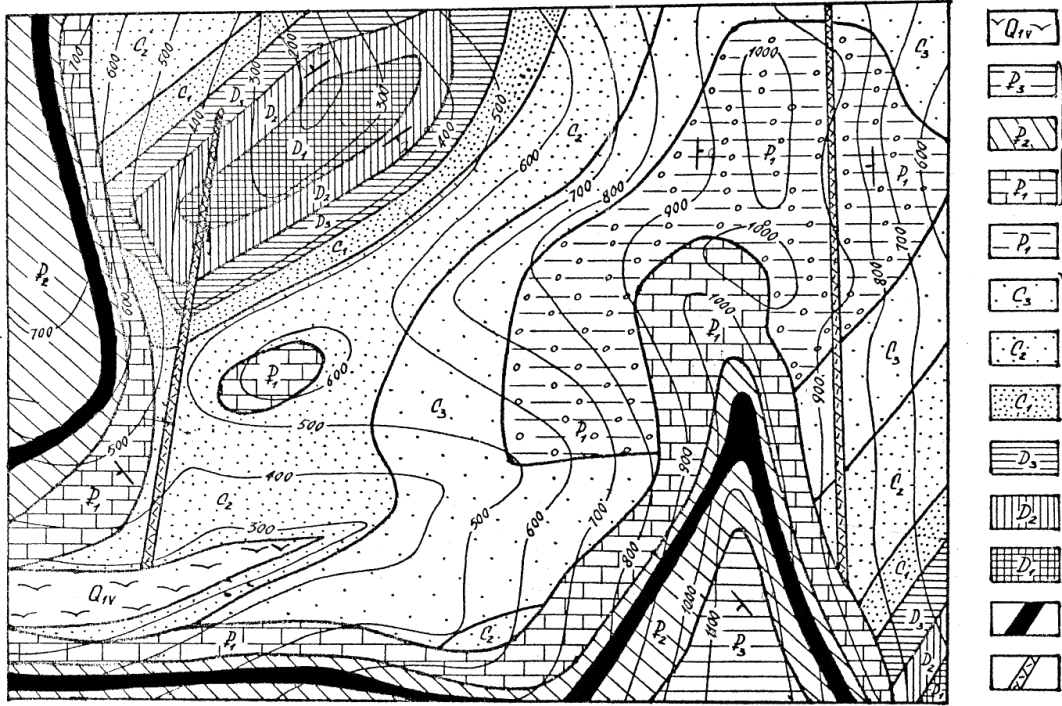

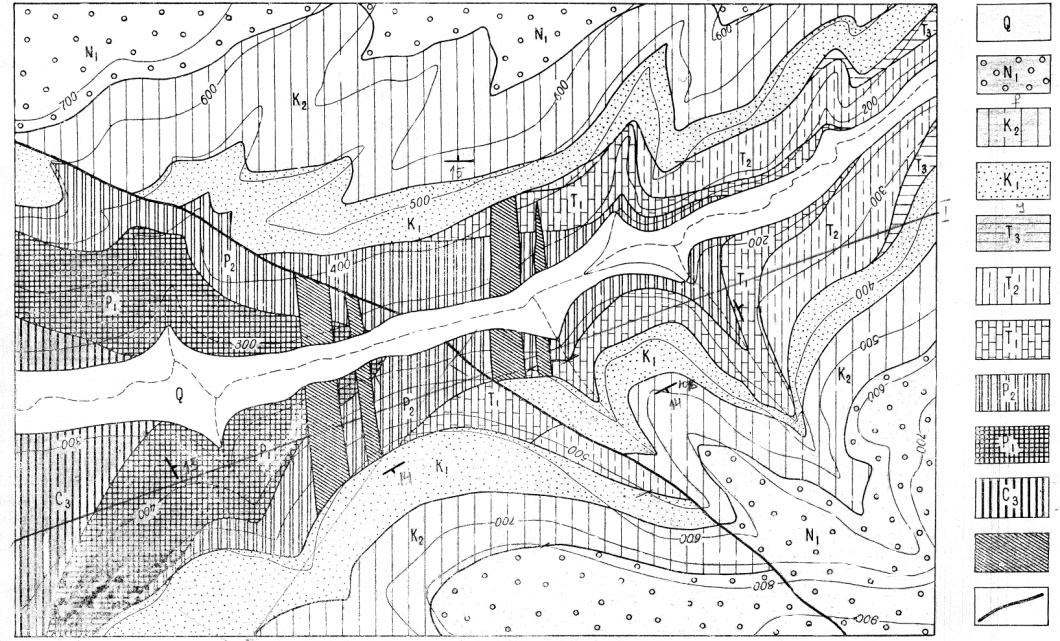

- •3.1. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза площади

- •3.2. Тектоническое строение

- •3.3 Нефтегазоносность

- •3.4 Петрофизическая характеристика

- •4. Пример построения физико-геологической модели

4. Пример построения физико-геологической модели

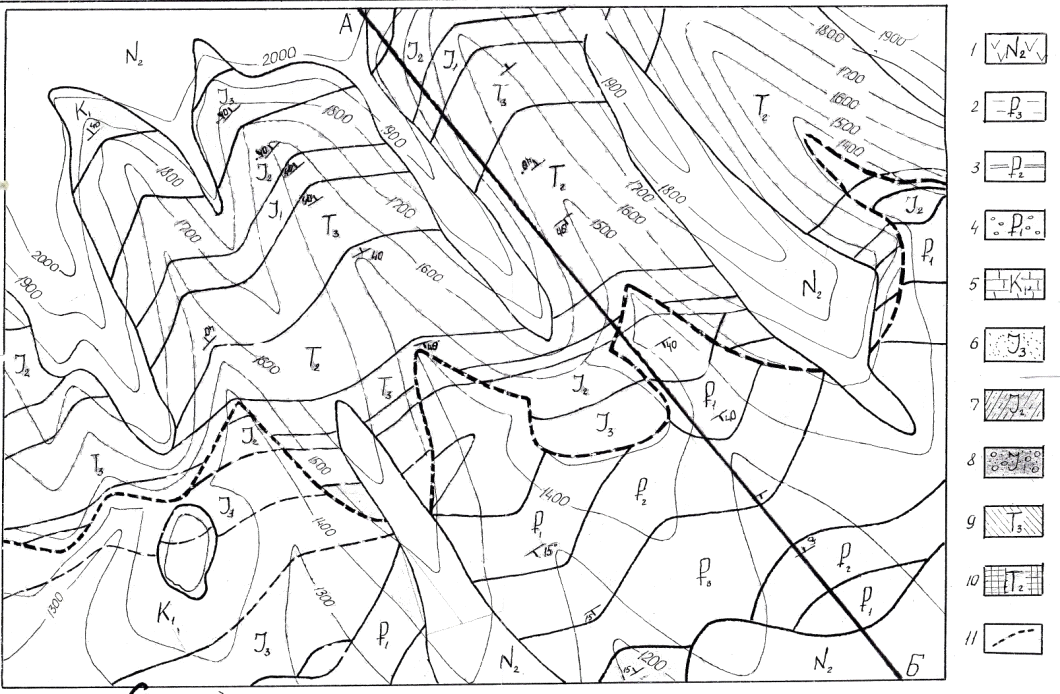

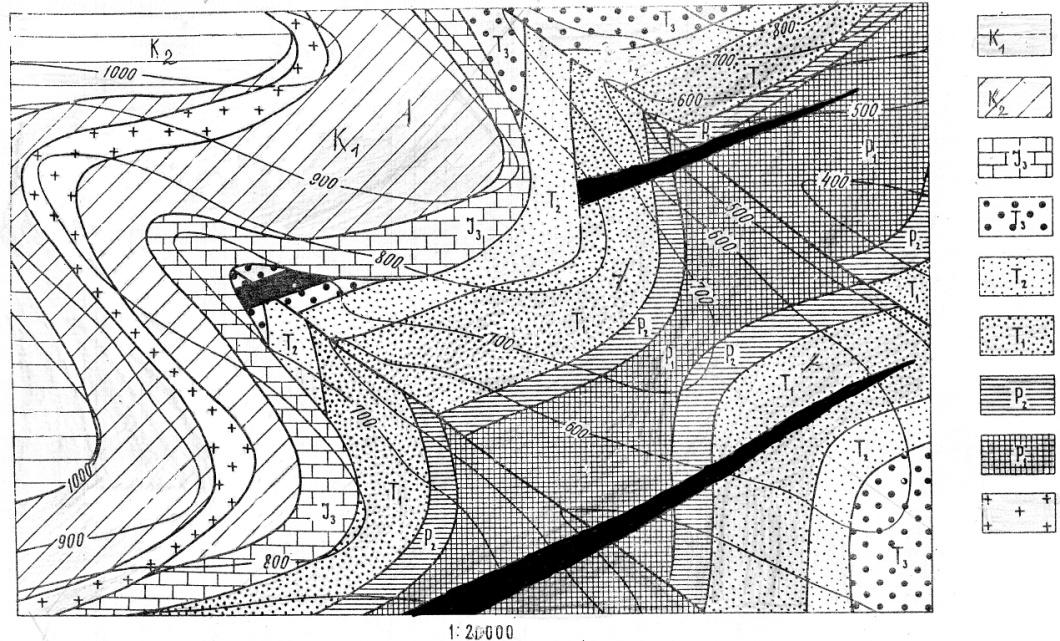

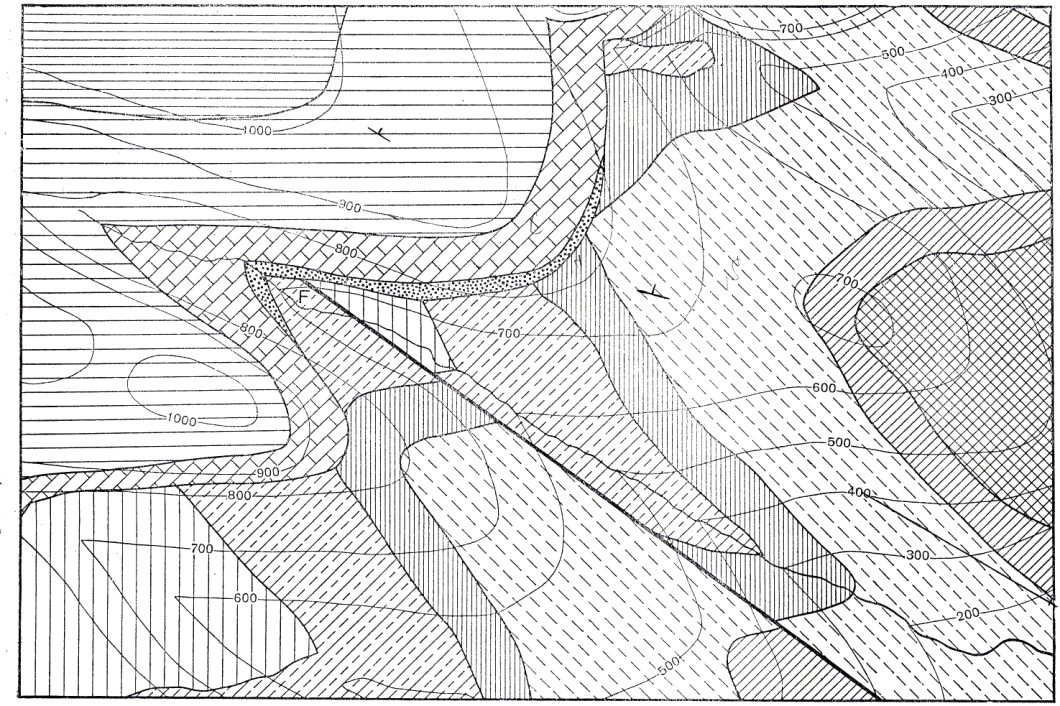

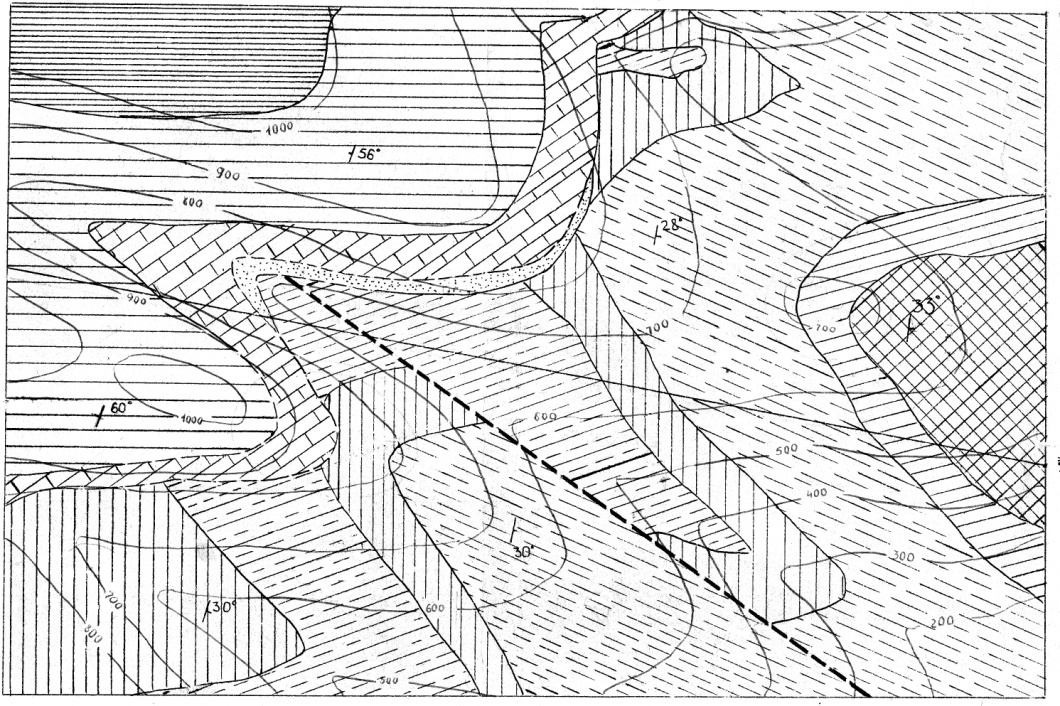

Физико-геологическая модель выстроена по геологической карте, представленной на Рис.2. Рассмотрим физические свойства горных пород с учетом глубины залегания пород, типа границ между комплексами и слоями, мощности комплексов и слоев, характера залегания и других структурно- литологических особенностей.

Например, метод магниторазведка. Анализируя магнитную восприимчивость можно заметить, что породы верхнего структурного этажа обладают небольшим значением æ , т.е. практически не магнитны и только галогенные породы перми обладают отрицательными значениями æ, т.е. диамагнитны. Следовательно, галогенные породы при значительной мощности могут создать общий отрицательный, небольшой по значению уровень магнитного поля ΔT (ΔZ). Скорее всего, наибольшие значения магнитного поля будут связаны с наибольшими мощностями галогенных пород. Дислоцированные породы фундамента характеризуются большими значениями æ, а максимальные значения имеют основные породы интрузивного массива. Т.о. по данным магниторазведки могут быть зафиксированы положительные аномалии, связанные с интрузией основного состава, и наибольшими (по минимальным в пределах площади) аномалиями, отображающими увеличение мощности галогенных образований.

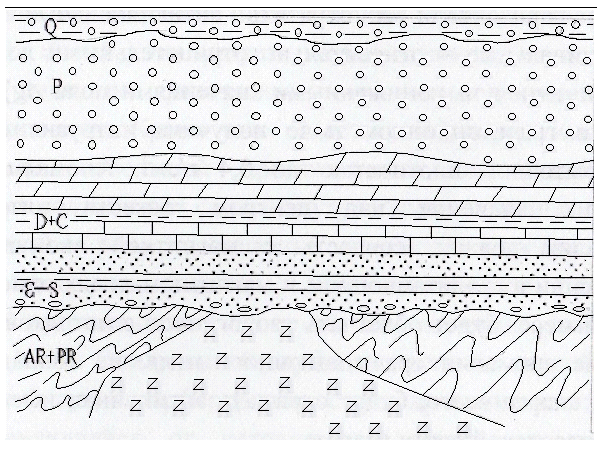

Рис. 2. Схематический геологический разрез

Условные обозначения:

1 - суглинки, супеси, пески, галечники; 2 - пески; 3 - песчаники; 4 - мергели; 5 - известняки; 6 - глины; 7 - аргиллиты, глинистые сланцы; 8 - доломиты; 9 - галогенные породы; 10 - пески с прослоями углей; 11 - конгломераты; 12 - карбонатные породы (без разделения); 13 - дислоцированные породы фундамента, глубинные породы; 14 - граниты; 15 - диориты; 16 - габброиды; 17 - вулканические породы среднего состава.

Из всех поставленных геологических задач с помощью магниторазведки по результатам количественной интерпретации положительных магнитных аномалий (например, по расчетам глубин верхних кромок магнитоактивных масс) можно оценить глубину залегания фундамента с погрешностью 15-20%, если верхние кромки магнитоактивных масс выходят на его поверхность, что часто имеет место в фундаменте древних платформ. Таким образом, с помощью магниторазведки в пределах площади можно оценить количественно мощность осадочной толщи, глубину залегания верхней кромки магматических тел и качественно наметить участки наибольших мощностей галогенной части разреза.

Гравиразведка. Рассматривая плотность и характер залегания пород на площади можно сделать вывод, что аномальное гравитационное поле (Δg Буге), создаваемое осадочной толщей на профиле, будет иметь вид горизонтальной линии. С появлением на площади антиклинальных перегибов осадочных слоев изоаномалы должны отклоняться от горизонтали и отразить антиклинальные перегибы положительными, а синклинальные - относительно отрицательными локальными аномалиями (т.е. повышенными или пониженными значениями поля Δg). Однако, наибольшее проявление в гравитационном поле получила интрузия основного состава, обладающая избыточной плотностью до 0,4 г/см3. Аномалия должна достигнуть максимального значения над центром тяжести интрузивного образования. Эта аномалия должна совпасть с магнитной аномалией, что свидетельствует об отражении в гравитационном и магнитном полях одного и того же тела и, в значительной мере, будет облегчать геологическое истолкование этих аномалий. Положительные аномалии гравитационного поля, не совпадающие с магнитными аномалиями, скорее всего, будут отражать антиклинальные перегибы слоя осадочной толщи в подсолевой части разреза. Можно рассчитать аномалию силы тяжести над интрузией с помощью известных способов: современными программными средствами, при помощи палетки Гамбурцева, аппроксимационными способами (аппроксимация тел телами уже простой формы, такими как шар, цилиндр и т.д).

Электроразведка. Величина удельного электрического сопротивления пород разреза такова, что галогенные породы перми большой мощности экранируют электрическое поле и оно не проникает в более глубокие горизонты. Иными словами, методами электроразведки на постоянном токе на нашей конкретной площади невозможно изучать подсолевые толщи. Однако магнитотеллурические методы (ТТ, МТП, МТЗ) могут позволить определить мощность осадочной толщи (характер, поведение и глубины залегания высокоомного горизонта, связанного с поверхностью фундамента и особенностями поведения поверхности галогенной толщи высокого сопротивления).

Сейсморазведка. Известно, что условие возникновения преломленных волн состоит в том, что скорость в подстилающем слое (V2) должна быть больше скорости в покрывающем слое V1, (V2>V1). Это условие выполняется для пород рассматриваемого района на границе между четвертичными отложениями и галогенными породами перми и на границе между осадочным чехлом и фундаментом. Три остальных границы (граница галогенных пород, подошва верхнего слоя глин (D+C) и подошва девонского слоя песчаников могут быть, но могут и не быть преломляющими в зависимости от того, какие значения скоростей студент использован при рассмотрении данного раздела). Если характеризовать глины и песчаники средними значениями скоростей, то эти границы могут и не быть преломляющими. Кроме того, если галогенные породы будут обладать максимальными значениями скоростей, то это может служить значительным препятствием для регистрации преломленной волны, соответствующей поверхности фундамента. Заметим, что на поверхности фундамента возникают рефрагированные преломленные волны, отличающиеся от преломленных головных волн, на регистрации которых основан метод КМПВ (корреляционный метод преломленных волн).

Условие возникновения отраженной волны состоит в неравенстве акустических жесткостей в покрывающем и подстилающем отражающую границу слоях (σ1 V1 ≠ σ2 V2), на разрезе можно отметить границы между пластами, на которых, судя по физическим свойствам, можно ожидать возникновения отражающих волн. Кроме того известно, что внутри слоев наблюдаются участки сравнительно небольшой протяженности, на которых могут образоваться отраженные волны и тем самым внутри слоев осадочных пород (особенно слоистых и глинистых) и реже карбонатных глинистых породах существуют условия для возникновения ряда (системы) отраженных волн от отражающих площадок небольшой протяженности. Но не все из отмеченных границ могут быть выявлены методами МОВ. Ввиду малой глубины залегания первой границы отраженные от нее волны будут интерферировать с волнами-помехами: прямой волной (волной, распространяющейся от источника к приемнику в однородной среде по кратчайшему прямолинейному пути) и не смогут быть выделены на сейсмограммах на фоне помех. Однако использование системы наблюдения с многопрофильными перекрытиями (ОГТ) может преодолеть помехи и получить отражение от всех слоев и прослоев осадочного чехла. Итак, рассматривая возможности каждого геофизического метода (магнито-, грави-, электро- и сейсморазведки) в пределах своей площади студент должен аргументировано доказать целесообразность постановки тех или иных геофизических методов для решения геологических задач по поискам залежей нефти и газа на исследуемой площади.

Порядок выполнения работы

По геологической карте составить геологический разрез.

Составить стратиграфическую колонку.

Описать физические свойства горных пород. Результаты должны быть представлены в виде таблицы, где должны быть указаны породы (их литология), плотность, магнитная восприимчивость, скорость, акустическая жесткость, удельное электрическое сопротивлений. Данные приводятся из справочной литературы.

Описать тектонику, нефтегазоносность изучаемой площади и литологию горных пород.

Геологические задачи.

Дать обоснование выбранному комплексу геофизических методов

Ожидаемые результаты работ.

В лабораторной работе должны быть указаны литературные источники.

Основная литература

Никитин А.А., Хмелевской В.К. Комплексирование геофизических методов: учебник для вузов. – Тверь: ООО «Издательство ГЕРС», 2004. – 294 с.

Хмелевской В.К., Горбачев Ю.И., Калинин А.В., Попов М.Г., Селиверстов Н.И., Шевнин В.А. Геофизические методы исследований. Учебное пособие. - Петропавловск-Камчатский: изд-во КГПУ, 2004.- 232с. Под редакцией доктора геол.-мин. наук Н.И. Селиверстова.

Хмелевской В.К., Костицин В.И. Основы геофизических методов. Учебник. Пермь: Пермский университет, 2010.- 400с.

Боганик Г.Н., Гурвич И.И. Сейсморазведка. Учебник. - Тверь, АИС, 2006 – 551 с.

Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебник. 2004г СТР ПРОСТАВИТЬ

Добрынин В.М., Вендельштейн Б.Ю., Кожевников Д.А. Петрофизика. Учебное пособие. 2005

Дополнительная литература

Хмелевской В.К. Геофизические методы исследований земной коры. Кн.2: Методы прикладной и скважинной геофизики. Учебное пособие. – Дубна: Международный университет природы, общества и человека. – 1999. - 184 с.

Комплексирование геофизических методов при решении геологических задач / Под ред. В.Е. Никитского и В.В. Бродового. - М. : Недра, 1987. – 472 с.

Вахромеев Г.С., Давыденко А.Ю. Моделирование в разведочной геофизике. - М. : Недра, 1987. – 190 с.

Бродовой В.В. Стадийность и масштабность геофизических исследований в геологоразведочном процессе. Изв. вузов. Геология и разведка №1, 1998 г.

Бондарев В.И.,Крылатков С.М., 2006. Получение сейсмических изображений геологической среды.Учебное пособие для вузов. Екатеринбург: Издательство УГГУ.- 304 с.

Интерпретация данных сейсморазведки: Справочник./ Под ред. О.А. Потапова – М. : Недра, 1990. – 447 с.

Нежданов А.А. Геологическая интерпретация сейсморазведочных данных. – Тюмень: Издательство ГНГУ, - 2000. –133 с.

Журнал «Геофизика» с 1994 г. по текущий период.

Журнал «Технологии сейсморазведки» с 2003 г. по текущий период.