- •1 . Введение в информационные технологии поддержки принятия решений

- •1.1. Возникновение сппр. Принципы построения сппр

- •1.2. Информационная технология поддержки принятия решений

- •1.3. Внедрение сппр на предприятиях. Проблемы внедрения

- •1.4. Влияние внедрения сппр на управление предприятием

- •2.2. Модель данных

- •Метаданные

- •2.3. База моделей

- •2.4. Система управления интерфейсом

- •3. Общая схема принятия решения

- •Предварительный анализ проблемы

- •Постановка задачи

- •3.2.1. Математическое моделирование при принятии решений

- •3.2.2. Генерация решений с помощью экспертных систем

- •3.2.3. Генерация решений на основе эвристических предпочтений лиц, принимающих решения

- •Имитационное моделирование

- •Визуальное интерактивное моделирование

- •3.2.6. Эвристическое программирование

- •3.2.7. Компьютерное моделирование

- •3.2.8. Оценка вариантов решения по заданным критериям

- •3.2.9. Использование нечеткой логики для оценки возможных решений

- •3.2.10. Согласование критериев оценки

- •3.3. Получение исходных данных

- •3.4. Решение зпр

- •3.4.1. Классификация задач принятия решений

- •Анализ и интерпретация полученных результатов

- •Классификация сппр

- •4.1. Классификация на уровне пользователя

- •4.2. Классификация по функциональному наполнению интерфейса системы

- •Классификация на концептуальном уровне

- •4.4. Классификация по архитектуре

- •4.5. Классификация в зависимости от вида данных, с которыми работают сппр

- •4.6. Классификация сппр по уровням

- •4.7. Классификация сппр по функциональным возможностям

- •4.8. Классификация сппр по уровню распределенности

- •Области применения сппр

- •Телекоммуникации

- •Банковское дело

- •Управление финансами

- •Страхование

- •Розничная торговля

- •Управление административно-территориальными образованиями

- •Ситуационный центр

- •Оснащение ситуационного центра

- •8. Информационно-аналитические системы

- •9. Рынок сппр

- •Библиографический список

3. Общая схема принятия решения

Общая схема процесса принятия решения включает несколько этапов.

Предварительный анализ проблемы

На этом этапе определяются:

главные цели;

уровни рассмотрения, элементы и структура процесса;

подсистемы и используемые ими основные ресурсы, критерии качества функционирования подсистем;

основные противоречия, узкие места и ограничения.

Основная задача этого этапа заключается в определении целей, которых необходимо достичь в процессе управления. Непосредственное участие в процессе формирования этих целей должен принимать руководитель.

Цели должны быть конкретными и выражаться измеримыми значениями, чем задаются показатели, которые будут использоваться в дальнейшем для выбора варианта управленческого решения и контроля по реализации управляющих воздействий.

Под воздействием внутренних или внешних факторов или при получении дополнительной информации цели могут изменяться во времени. Таким образом, при формулировке целей управления важно учитывать как факторы взаимодействия (внутренние и внешние), так и временной фактор.

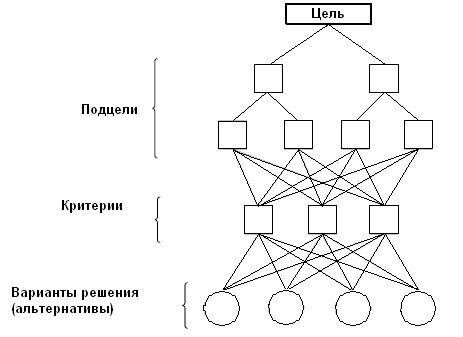

Для определения уровней рассмотрения, элементов и структуры процесса может быть использован, в частности, подход, предусматривающий декомпозицию главной цели до того уровня детализации, когда для нижнего уровня иерархии целей можно сформулировать критерии, позволяющие адекватно описать степень достижения при принятии той или иной альтернативы (рис. 3).

Так, главная цель фирмы – выбор варианта внедрения СППР с целью повышения рентабельности фирмы.

Критериями оценки вариантов могут выступать, например, затраты на внедрение, способность поддерживать решения, возможность адаптации к другим видам деятельности фирмы, возможность защиты информации, время реакции на запрос, надежность оборудования и пр. Наборы значений этих критериев используются для описания исходов альтернативных вариантов решений (в дальнейшем − «альтернатив»). Для решения таких сложных проблем следует привлекать многих специалистов из разных областей знания, что при использовании такого подхода весьма затруднительно.

Цели управления должны учитывать всю накопленную объективную и субъективную информацию, а также согласовываться с имеющимися возможностями и ресурсами. В качестве технологий на этом этапе могут использоваться методики SWOT-анализа (strengths and weaknesses, opportunities and threats − достоинства и недостатки, возможности и угрозы), сегментного анализа и т. д.

Рис. 3. Декомпозиция целей

Если поставленные цели не согласуются с имеющимися ресурсами и возможностями, то они могут оказаться недостижимыми. Это может выявиться на последующих этапах процесса поддержки принятия решения, что приведет к возврату на первый этап для уточнения и корректировки ранее поставленных целей и показателей.

Постановка задачи

Постановка конкретной задачи принятия решений (ЗПР) включает:

формулировку задачи;

определение типа задачи;

выбор метода решения;

определение множества альтернатив и основных критериев для выбора из них наилучшей и согласование критериев.

Для решения задач широко применяются различные методы.