- •1.Локальные вычислительные сети

- •Топологии локальных сетей

- •Среды передачи информации

- •Методы кодирования информации

- •Методы управления обменом в сети типа «активная звезда»

- •В сети типа «шина»

- •В лвс типа «кольцо»

- •Контроль правильности передачи

- •Функции аппаратуры локальных сетей

- •Сетевые адаптеры

- •Магистральные функции

- •Сетевые функции

- •Другие сетевые устройства

- •Аппаратура лвс

- •Расчет максимальной длины сети

- •Типы лвс Ethernet

- •Аппаратура 10base 5

- •Аппаратура 10base-f

- •Создание сложных конфигураций

- •Аппаратура сети Fast Ethernet

- •Аппаратура сети Gigabit Ethernet

- •Аппаратура сети Token Ring фирмы ibm

- •Аппаратура сети Arcnet

- •Аппаратура сети fddi

- •Аппаратура сети 100vg-AnyLan

- •2.Эталонная модель взаимодействия открытых систем

- •Уровни эталонной модели

- •Функции уровней

- •Правила описания сервиса

- •3.Верхние уровни модели osi

- •Прикладной уровень

- •Уровень представления

- •Сеансовый уровень osi

- •Фазы и услуги сеансового сервиса

- •Функциональные группы и сервисные подмножества

- •Транспортный уровень osi

- •Услуги транспортного уровня

- •Установление соединения

- •Разъединение

- •Классы транспортного протокола

- •Процедуры протокола

- •Нумерация блоков данных

- •Явное управление потоком

- •Формат бдтп

- •4.Структура системы передачи данных

- •Сетевой уровень osi

- •Протоколы сетевого уровня

- •Зависимые от подсетей протоколы конвергенции (пр2)

- •Независимые от подсетей протоколы конвергенции

- •Рекомендация х.25 мкктт

- •Особенности пакетного уровня (х.25/3)

- •Управление потоком

- •Процедуры протокола х.25/3

- •Уровень управления информационным каналом

- •Протокол bsc

- •Типы станций hdlc

- •Режимы работы

- •Процедуры обмена

- •Назначение бита p/f

- •Установление соединения

- •Разъединение соединения

- •Восстановление посредством rej

- •5.Высокоскоростные глобальные сети Каналы t1/e1

- •Сети isdn

- •Имеются две стандартные для isdn конфигурации каналов: bri и pri/

- •Сети Frame Relay

- •Сети atm

- •6.Сеть Интернет

- •Определение Интернет

- •Управление Интернет

- •Оплата Интернет

- •Адресация в Интернет

- •Стек протоколов tcp/ip

- •Протокол ip

- •Протокол iPv6

- •Протокол tcp

- •Механизм тайм-аута ожидания подтверждения

- •Формат заголовка

- •Процедура передачи данных

- •Завершение соединения

- •Протокол udp

- •Протокол icmp

- •7.Маршрутизация

- •8.Удаленный доступ к сети

- •Работа модемов в рамках семиуровневой модели osi

- •Классификация модемов

- •Устройство современного модема

- •Режимы работы модема

- •Протоколы модуляции

- •Основные протоколы модуляции

Сети atm

Сети ATM (Asynchronous Transfer Mode) были разработаны в качестве еще одной альтернативы сетям Х.25. Скорость передачи в этой сети находятся в диапазоне от 25,5 Мбит/с до 2,488 Гбит/с. В качестве среды передачи могут использоваться различные носители, начиная с неэкранированной витой пары UTP класса 3, вплоть до оптоволоконных каналов.

Эта технология известна также под названием Fast Packet Switching – быстрая коммутация пакетов.

Высокие скорости передачи обеспечиваются за счет:

Фиксированного размера кадра — 53 байта

Отсутствия каких-либо мер по обеспечению правильности передачи. Эта задача переносится на более высокие протокольные уровни (транспортный).

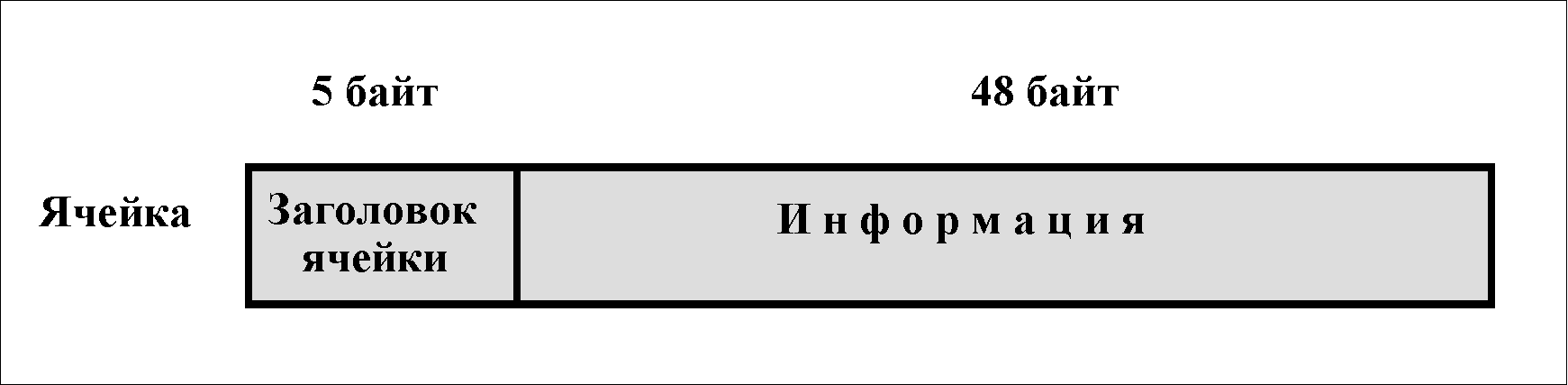

Технология ATM относится по концепции OSI ко второму (канальному) уровню. Кадры в ATM называются ячейками (cell). Формат такой ячейки показан на рисунке 5.7.

Р ис.5.7.

ис.5.7.

Заголовок ячейки (5 байт) содержит:

идентификатор виртуального пути – VPI (Virtual Path Identifier);

идентификатор виртуального канала – VCI (Virtual Channel Identifier);

идентификатор типа данных (3 бита);

поле приоритета потери ячейки (1 бит);

поле контроля ошибок в заголовке (8 бит) – это сумма по mod 2 байтов заголовка.

Протоколы более высокого уровня разрезают свои сообщения на сегменты по 48 байт и помещают их в поле информации ячейки.

Технология ATM поддерживает 2 типа каналов (аналогично сетям Frame Relay):

PVC — постоянные виртуальные каналы;

SVC— коммутируемые виртуальные каналы.

На канальном уровне ATM выделяются 2 подуровня (см. рис.5.8.): непосредственно уровень ATM и уровень адаптации ATM.

Уровень адаптации ATM (ATM Adaptation Layer) – AAL – реализует один из пяти режимов передачи:

Рис.5.8.

AAL1 — характеризуется постоянной скоростью передачи (Constant Bit Rate – CBR) и синхронным трафиком. Ориентирован на передачу речи и видеоизображений.

AAL2 — тоже поддерживает синхронную передачу, но использует переменную битовую скорость (Variable Bit Rate – VBR). Он пока, к сожалению, еще не реализован.

AAL3/AAL4 (объединены в единый протокол) — ориентированы на переменную битовую скорость (VBR). Синхронизация не обеспечивается. AAL4 отличается тем, что не требует предварительного установления соединения.

AAL5 — аналогичен AAL3, только содержит меньший объем служебной информации.

По протоколам AAL1 и AAL2 передаются порции по 48 байт информации (1 байт – служебный).

Протоколы AAL3 – AAL5 предполагают передачу блоков (разрезанных на сегменты) размером до 65536 байт.

6.Сеть Интернет

Возникновение сети относят к 1969 году, когда вступил в строй опытный участок сети ARPAnet (Advanced Research Projects Agency net) – сеть управления перспективных исследований Министерства обороны США).

ARPA была экспериментальной сетью с пакетной коммутацией, на базе которой отрабатывались принципы построения особонадежных сетей, устойчивых к отказам (например, к бомбовым ударам). Сама идеология этой сети предполагала, что она ненадежна – любой ее участок может исчезнуть в любой момент (после ядерного удара). В результате экспериментов и эксплуатации сети была разработана архитектура протоколов министерства обороны США — DARPA. В соответствии с этими протоколами была создана объединенная сеть передачи данных Министерства обороны США - DDN (Defence Data Network). За первые 10 лет своего развития (70-е годы) ARPAnet превратилась в мощную территориально-распределенную сеть, насчитывающую десятки узлов коммутации и более сотни ГВМ.

С середины 70-х годов ARPAnet стала развиваться также в направлении подключения к ней многочисленных компьютерных сетей различной физической природы, работающих как по принципам, аналогичным сети ARPAnet, так и по отличающимся. Это были, например, экспериментальная широкополосная сеть WBNET, сеть TELENET, кольцевые и моноканальные ЛВС, пакетная сеть с подвижными ГВМ и т.д. Такое объединение различных подсетей в единую сеть получило название ARPA – Internet, а в дальнейшем просто Internet. Это объединение базируется на едином межсетевом протоколе IP и едином транспортном протоколе TCP.

Протоколы сети ARPAnet стали использоваться и в других сетях. Наиболее важной из новых сетей была сеть NSFNET – сеть национального научного фонда (NSF) правительства США. В конце 80-х годов NSF создал 5 суперкомпьютерных центров в ведущих университетах США. Эти центры были соединены в сеть (на базе IP-технологии) каналами со скоростью 56 Кбит/с. Эта сеть начала интенсивно использоваться в 1987 году, но скоро перестала справляться с нагрузкой. Была проведена модернизация оборудования и скорость передачи увеличилась в 20 раз. Далее к этой сети стали подключаться средние и начальные школы США, местные библиотеки, колледжи и т.д. К этой сети была подключена и часть (открытая) сети ARPAnet. Другая часть (DDN) стала сетью министерства обороны США.

Развитие сети привело к созданию множества "шлюзов", с помощью которых к сети могли подключаться сети, построенные на другой идеологии (SNA, DECnet, X.25, BITNET и др.). Сначала эти шлюзы применялись только для пересылки электронной почты, а затем стали обеспечивать и другие услуги.