КОНДОТЬЕРЫ (итальянское condottieri), в Италии 14 - 16 вв. предводители наемных военных отрядов, находившихся на службе у отдельных государей и римских пап. Вербовались сначала преимущественно из иноземных рыцарей, с конца 14 в. - из числа итальянских. Нередко кондотьеры захватывали власть в городах, основывая синьории (например, герцог Милана Франческо Сфорца).

Пассье-волант -passe-volant

m (pl ø + s) уст.

1) подставной солдат на смотру (которого командир ставил в строй, чтобы увеличить численный состав и тем самым своё жалованье)

2) временный человек

3) паразит, нахлебник (незаконно явившийся куда-либо)

Копейщики, в старину пешие воины с копьями. В К. служили иноземцы, беднейшие дворяне, охочие люди; в мирное жили по домам, изредка вызываясь на ученья; в военное получали от казны оружие, иногда одежду, деньги. Потомки К. были приписаны в госуд. крестьяне.

РО́ТА (от нем. Rotte — отряд, толпа) — мелкое тактич. подразделение в вооруж. силах. Впервые Р. появились в наемных армиях Европы в 15 в. В России были введены в полках "нового строя" в 17 в. во всех родах войск. В 18 в. в рус. кавалерии Р. были заменены эскадронами, а в артиллерии (в 19 в.) — батареями. Остались только в пехоте. Насчитывали 100—150 чел. в мирное и до 200 в воен. время. В разное время имели разл. орг. структуру, но всегда были (остаются и сейчас) осн. боевыми подразделениями в составе батальона.

Швейцарские копейщики объединялись в роты, «гауфен» {Haufen — букв, толпа людей, иди отряд. - Прим. ред.), примерно подвести человек в каждой.

Пика (фр. pique) — холодное колющее оружие, разновидность длинного копья. Состоит из древка длиной в 3-5 метров и трёхгранного или четырёхгранного металлического наконечника длиной 12-57 сантиметров. Общий вес составляет 3-4 килограмма.

Алеба́рда (нем. Hellebarde) — древковое холодное оружие с комбинированным наконечником, состоящим из игольчатого (круглого или гранёного) копейного острия и лезвия боевого топора с острым обухом.

Арбале́т (фр. arbalète от лат. arcaballista ← «arcus» — дуга и «ballisto» — бросать), или самострел, балестра, стреломёт — вид метательного холодного оружия, механический лук.

Бомба́рда (лат. bombos — грохот, и лат. ardere — гореть) — название первых артиллерийских орудий различного калибра и конструкции, имевших распространение с XIV по XV век[1].

В более узком смысле – осадное орудие большого калибра с не большим удлинением ствола (длина канала не более 5-6 калибров)[1].

К интерпретации термина «бомбарда» как в исторических источниках, так и в современной литературе следует относиться с осторожностью, так как ввиду отсутствия стандартизации орудий того периода и широкого применения термина, он мог относиться к орудиям самых разнообразных конструкций и размеров.

Лафе́т (нем. Lafette, фр. l'affut) — специальное приспособление, опора (станок), на котором закрепляется ствол орудия с затвором.

Лафеты бывают:

подвижные (у полевых орудий — на колёсном и гусеничном ходу)

полустационарные (на подвижной основе — у корабельных, танковых, железнодорожных, авиационных и других орудий)

стационарные (на неподвижной основе — у береговых, крепостных и других орудий).

Аркебу́за (фр. arquebuse) — гладкоствольное, фитильное дульнозарядное ружьё, один из первоначальных образцов ручного огнестрельного оружия, появившийся в 1379 году в Германии.

Заряжалась с дула, стреляла короткой стрелой или каменными, а позже свинцовыми пулями. Пороховой заряд поджигался с помощью фитильного замка. Вес аркебузы составлял около 3 килограммов, калибр — 15-17 мм. Пуля, выпущенная из аркебузы конца XV века, имела дульную скорость около 300 м/сек и пробивала тяжёлый рыцарский доспех на расстоянии до 30-35 метров. Примерно такая же была прицельная дальность. Длина ствола в XV веке составляла 30-40 калибров. Это было связано с несовершенной технологией изготовления стволов, а также с тем, что до начала XVI века применялась пороховая мякоть (зерновой порох был изобретен позже), и зарядить ею длинноствольное оружие было затруднительно.

Первоначально аркебуза представляла собой арбалет особой конструкции (известный как аркебуз) с закрытым ложем, который заряжался металлическими шариками (отсюда и название — — arque + buse)- потом стали использовать порох и фитиль — так появилось первое ручное огнестрельное оружие.

С немецкого Haken buchse — буквально крюк + трубка = гаковница. Первоначально плечевого приклада не было, было подмышечное коромысло, поэтому пищаль зажимали в подмышке и опирали в специальный упор гак-крюк на пищали (см. ручная бомбарда).

Батарея.

военн. воинское подразделение, состоящее из нескольких артиллерийских орудий или ракетных установок и обслуживающих их огневых взводов; орудия такого подразделения; бойцы такого подразделения. ◆ Батарея на левом берегу Волги начала артиллерийскую подготовку.

http://www.rallygames.ru/schveicarci_tersios.html

военн. укрепление (в фортификации), служащее позицией для нескольких орудий и прикрывающее их; позиция, занимаемая воинским подразделением батарея.

БАНДА — (франц. bande, от кельтс. band связь). 1) в средние века отряд наемного войска; теперь шайка разбойников, мятежников или людей беспорядочной жизни. 2) старинная португальская золотая монета = около 1 руб.

Прапорщик: исторически знаменосец, сейчас это среднее между сержантом и офицером.

Прапорщик

младший обер-офицерский чин. Первоначально П. носили знамя. В России чин П. установлен Петром Великим. В 1884 г., по примеру иностранных армий, он упразднен; оставлен лишь в кавказских милициях и для военного времени. В военное время допускается производство в П. за боевые отличия, без экзамена, унтер-офицеров с высшим и средним образованием; но оставаться на действительной службе после демобилизации могут только те из них, которые получили на войне орден св. Георгия. Все прочие обязательно зачисляются в запас, а если пожелают продолжать службу, то обязаны в течение года по переводе части на мирное положение сдать полный офицерский экзамен.

Баталия. В испанском варианте – терция. 2) History: pike square (боевое построение 13-15 вв из пикинёров и алебардщиков в форме каре.

Фронт. - Различают Ф. позиции, долговременной оборонительной ограды иатаки. I. Фронтом позиции или всякого расположения войск называют всепротяжение боевой линии от одного фланга до другого, а также ту сторону,куда войска обращены лицом.

Фланг (нем. Flanke, фр. Flanc, от франкского, hianka — сторона) — правая и левая оконечности расположения войск (кораблей), боевого, производного порядка войск (подразделений, частей и т. п.) или оперативного построения войск.

Стрелковое оружие

Гладкоствольное оружие — не имеет нарезов в стволе. Предназначено для стрельбы дробью или пулей. Также гладкоствольными делают недальнобойные пистолеты, предназначенные для самообороны.

Гладкоствольное оружие с нарезной частью ствола — имеет дульное сужение (или насадку) с нарезами, именуемое «парадокс». Предназначено для стрельбы калиберными пулями из мягких металлов.

Нарезное оружие — имеет нарезы в канале ствола для придания пуле вращательного движения. Нарезное оружие стреляет только пулями, имеет более высокую точность, дальность, мощность и настильность траектории полета пули.

Казнозарядное – заряжающееся сзади.

Изначально под мушкетом понимали самую тяжёлую разновидность ручного огнестрельного оружия, предназначенную главным образом для поражения защищённых доспехами целей. По одной из версий, мушкет в таком виде изначально появился в Испании около 1521 года. Основной причиной его появления стало то, что к XVI веку даже в пехоте стали массовыми латные доспехи, которые из более лёгких кулеврин и аркебуз (на Руси — «пищалей») пробивались далеко не всегда. Сами доспехи также стали более крепкими, так что аркебузные пули в 18—22 грамм, выпускаемые из сравнительно коротких стволов, при стрельбе по бронированной цели оказывались малодействительными. Это потребовало увеличение калибра до 22 и более миллиметров, при массе пули до 50—55 грамм. Кроме того, мушкеты обязаны своим появлением изобретению зернистого пороха, кардинально облегчавшего зарядку длинноствольного оружия и сгоравшего более полно и равномерно, а также усовершенствованию технологий, позволившему производить длинные, но сравнительно лёгкие стволы лучшего качества, в том числе из дамасской стали.

Длина ствола мушкета, как правило гранёного, могла достигать 65 калибров, то есть около 1400 мм, при этом дульная скорость пули составляла 400—500 м/с, благодаря чему стало возможно поражение даже хорошо бронированного противника на больших расстояниях — мушкетные пули пробивали стальные кирасы на расстоянии до 200 метров. При этом прицельная дальность была невелика, порядка 40—45 метров по индивидуальной живой цели — но недостаток точности компенсировался ведением залпового огня. В результате к начала XVI века мушкет практически вытеснил аркебузы в системе вооружения европейской пехоты. Также мушкеты очень любили моряки за способность пробивать двухдюймовый деревянный корабельный фальшборт на небольших расстояниях.

Кира́са (англ. Cuirass, также панцирь, корслет (Corslet), и так далее — общее название важнейшего компонента старинного защитного снаряжения, прикрывавшего туловище человека и изготовленного из металла или иных сравнительно жёстких материалов. Может выступать как в роли самостоятельного доспеха, так и в виде одной из составных частей доспешного комплекса.

Фаланга (греч. φάλαγξ) — боевой порядок (строй) пехоты в Древней Македонии, Греции и ряде других государств, представляющий собой плотное построение воинов, в несколько шеренг. Непосредственно в бою принимают участие только первые шеренги (в зависимости от длины используемых копий). Задние ряды оказывают на пехотинцев передних рядов физическое и моральное давление, удерживая их от отступления. Если бы не это давление, то было бы выгодно удлинить фронт, чтобы охватить фланги противника, но при этом более глубокая фаланга прорвала бы слабый центр соперника. Следовательно, в основе фаланги лежит два противоположных принципа: глубина, придающая мощь натиску, и длина, дающая возможность охвата. Решение о глубине построения полководец принимал в зависимости от относительной численности войск и от характера местности. Глубина в 8 человек является, по-видимому, нормой, но также приходится слышать и о фаланге глубиной в 12 и даже в 25 человек: в битве при Селласии Антигон Досон успешно применил фалангу с удвоенной глубиной строя.

Бригада – постоянное боевое формирование. Бригада (бр) (франц. brigade) — формирование тактическая единица (соединение)[1] войск (сил) во всех видах вооружённых сил, родах войск (сил) и специальных войсках некоторых государств.

Бригада в некоторых государствах так же как и полк, является основным тактическим формированием. Бригада занимает промежуточное положение между полком и дивизией. Структура бригады чаще всего примерно такая же, как и полка, однако батальонов и других подразделений в бригаде значительно больше. Так в мотострелковой бригаде мотострелковых и танковых батальонов в полтора-два раза больше, чем в полку. Бригада может состоять и из двух полков, плюс батальоны и роты вспомогательного назначения. В среднем в бригаде от одной до 8 тысяч человек. В «силовых» структурах России штатная категория командира бригады, так же как и в полку, полковник (капитан первого ранга).

Линейная тактика — теория и практика подготовки и ведения боя в линейных боевых порядках при равномерном распределении войск (сил флота) по фронту, существовавшая в 17—18 вв.

Карабин — облегчённая винтовка с укороченным стволом[2]. Этим же термином были названы производителями также некоторые модели гладкоствольных ружей. Карабины представляют собой как специальные образцы огнестрельного оружия, так и варианты систем винтовок, принятых для вооружения пехоты, отличающиеся меньшими весом, длиной и некоторыми деталями конструкции. По назначению могут быть боевыми, охотничьими, служебными (полицейскими, тактическими и т. п.) или оружием самообороны (в России использование длинноствольного нарезного оружия для самообороны не разрешено).

Фузилёры (фузелёр, фузельер) (фр. fusiliers — стрелок из ружья) — в XVII в. пехотные солдаты французской армии, вооружённые кремневыми ружьями (fusils), по-русски называемыми фузеями, в отличие от мушкетёров, вооружённых мушкетами. Первоначально использовались для прикрытия артиллерии и в качестве лёгкой пехоты.

В России, при основании регулярной армии, пехотные полки имели одну гренадерскую роту и 8 фузилерных; с 1731 г. гренадеры были распределены по всем ротам, но через 10 лет опять собраны в одну, отдельную.

При императрице Елизавете фузилёрные роты переименованы в мушкетерские.

Перейти к: навигация, поиск

![]()

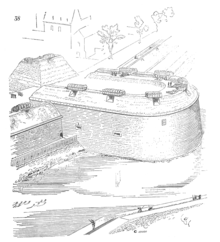

Капонир — один из видов ф.с.

Фланки́рующее сооруже́ние — фортификационное сооружение, ведущее огонь вдоль фаса укрепления или вдоль препятствия. Применялись во избежание возникновения мёртвых зон, то есть зон, которые нельзя обстрелять ни из какой точки оборонительного сооружения. К фланкирующим сооружениям можно отнести капонир, равелин, бастею, бастион и др.

Багинет: В настоящее время термин «багинет» или «байонет», как правило используется для обозначения старинного штыка, рукоять которого вставляется в ствол оружия.

Пища́ль — общее русскоязычное название ранних образцов средне- и длинноствольного огнестрельного оружия. Пищали, появившиеся в последней четверти XIV века, использовались для прицельной стрельбы по живой силе и укреплениям. Само слово «пищаль» означает «дудка» и известно в славянских источниках с XI века; применительно к огнестрельному оружию этот термин впервые упоминается около 1399 года[1].

Существовали как ручные пищали (известные под названиями ручница, самопал, недомерок), так и крепостные, предназначенные для стрельбы со стен укрепления, треноги или лафета. Словом пищаль также нередко именовали пушки. Различали разнообразные виды пищалей-орудий: крепостные, осадные, стенобитные, полковые, полевые; железные, стальные, медные, бронзовые, чугунные. В качестве снарядов использовалась, преимущественно, железные или чугунные ядра (для ручных пищалей — пули).

Плутонг (плутон; польск. pluton, от фр. peloton — взвод) — название низших подразделений в вооружённых силах Российской империи.

В русской пехоте XVIII века плутонгом называлось низшее подразделение, которое соответствует современному взводу. Введено Петром I. Деление по плутонгам применялось и в строю, и боевом порядке, в частности, солдаты стреляли плутонгами (залп всего подразделения, когда один ряд с колена заряжал, а другой, стоя, давал огонь).

В русском флоте XVIII — начала XX века плутонгом называлась группа орудий одинакового калибра на корабле, расположенных в одном отсеке. Плутонг соответствует современному понятию батарея. Орудия плутонга располагались так, чтобы было возможно общее управление голосом, и они действовали одновременно по одной цели.

Протазан (от нем. Partisane) — колющее древковое холодное оружие, разновидность копья. Имеет длинный, широкий и плоский металлический наконечник, насаженный на длинное (2,5 м и более) древко.

Характерной особенностью наконечника протазана является наличие в плоскости лезвия ушек разной длины и конфигурации. У самых древних протазанов ушки были незначительного размера и впоследствии этот вид оружия часто смешивали с алебардой, придумывая множество вариаций.

Гуляй-город, гуляй-городок, вагенбург (нем. Wagenburg), вагонфорт (англ. Wagon fort) — передвижное полевое укрепление в XV−XVIII веках.

Гуляй-город представлял собой комплекс прочных телег, оснащенных большими щитами. При необходимости из таких телег можно было составить своеобразную крепость нужной формы. Прочные щиты обеспечивали защиту от лёгкого стрелкового оружия, а вся конструкция помогала отразить атаку противника (в особенности это было актуально для отражения атак тяжёлой рыцарской конницы, которой пехота — до появления огнестрельного оружия — могла успешно противостоять лишь в отдельных случаях).

Реду́т (фр. redoute — убежище) — укрепление сомкнутого вида, как правило (но не обязательно) земляное, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны[1].

Строился чаще всего в форме четырёхугольника, хотя существовали и пяти-шестиугольные редуты. Обычно имел в длину 50—200 шагов, в зависимости от численности гарнизона, насчитывавшего 200—800 человек. Редут состоял из наружного рва, вала с земляной ступенью для размещения стрелков и орудий, а также внутреннего рва для укрытия обороняющихся. Проход в редут, шириной около 6 шагов, устраивался с горжевого фаса (тыльной стороны), причём за ним устраивалась насыпь (траверс (нид.)русск.) для обстрела

Гренаде́ры[1] (фр. Grenadiers) — отборные части пехоты и/или кавалерии, изначально предназначенные для штурма вражеских укреплений, преимущественно в осадных операциях. Гренадеры были вооружены ручными гранатами и огнестрельным оружием. Ручные гранаты раньше называли «гренадами» или «гренадками»; они представляли собой полый чугунный шар, заполненный порохом, с фитилём и их использовали для метания рукой по вражеским укреплениям. Учитывая небольшую дальность полёта гренады, от бойца требовался максимум мужества, изворотливости, бесстрашия и сноровки, чтобы подобраться на нужное расстояние. От гренад и пошло название подразделений, использующих этот вид оружия. Впоследствии гренадерами стали называть отборные части тяжёлой пехоты.

Драгу́ны (фр. dragon — «драгун», букв. «дракон») — название конницы, способной действовать также и в пешем строю. В прежние времена под этим же названием понималась пехота, посаженная на лошадей.

Слово драгун впервые является в истории в XVI веке: маршал Бриссак во время оккупации Пьемонта в 1550—1560 годах посадил на коней отборных, смелых пехотинцев, дал этому отряду название Драгуны и употреблял его для быстрых набегов. Сражались, однако, эти драгуны пешим порядком.

Первый полководец, давший драгунам их современное значение, был Густав II Адольф. Драгунские полки, правильно организованные, появились во Франции при Людовике XIV в 1668 году.

В Пруссии, особенно при Фридрихе Великом, драгуны часто действовали как тяжёлая кавалерия аналогичная кирасирам. В Британии название "лёгкие драгуны" являлось синонимом гусар.

Долома́н — род короткого платья, которое пристегивается поверх мундира. Название его происходит от турецкого «долиман» — платья с узкими рукавами и открытого спереди. В XVII веке венгерские гусары распространили этот род одежды в войсках Западной Европы. В России доломаном назывался гусарский мундир (короткая (до талии) однобортная куртка со стоячим воротником и шнурами), поверх которого надевался ментик.

Ружейный замок

[править]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: навигация, поиск

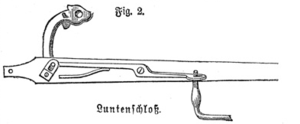

Замо́к — часть ружья (кулеврины, аркебузы, мушкета, фузеи), отвечающая за воспламенение заряда.

Термин является устаревшим и применяется по отношению к историческому оружию. Аналогичного назначения устройство в современном стрелковом оружии называется ударно-спусковым механизмом. В историческом контексте «замком» также может именоваться затвор оружия. В частности, именно так он обозначается во всех наставлениях к пулемёту Максима. Иногда так обозначают лишь те части затвора, которые непосредственно обеспечивают разбитие капсюля патрона для производства выстрела, также относящиеся к ударно-спусковому механизму.

Содержание [убрать]

|

[Править] История создания. Эволюция замка

Изначально заряд воспламенялся вручную поднесённым к затравочному отверстию раскалённым прутом. Такой способ имел существенные недостатки: требовалось всегда держать под рукой огонь, иметь для фитиля или прута свободную руку при стрельбе, а также то, что прут мешал прицеливанию. Часто раскалённый прут или горящий фитиль к запальному отверстию подносил помощник, в то время, как сам стрелок только наводил оружие, крепко удерживая его двумя руками.

Изображение самого примитивного ружейного замка на средневековой миниатюре. 1411 год.

Замком назвали появившееся около начала XV века механическое устройство, которое обеспечивало автоматическое поднесение зажатого в губках курка фитиля к затравочному пороху в момент выстрела. Видимо, такое название возникло, во-первых — из-за аналогии с дверным замком как единственным широко известным в то время сложным механическим устройством, а во-вторых — из-за того, что замок как бы «запирал» вплоть до момента выстрела путь, по которому огонь «передавался» от фитиля внутрь ствола оружия. Любопытно в этой связи, что имеющее сходное назначение спусковое устройство на арбалете именовалось «орехом» (nut), а не «замком». Также интересно, что в литературе встречается утверждение, что замки к ружьям часто делали мастера-замочники, те же, которые делали замки для дверей и сундуков.

[Править] Фитильный замок

Примитивный фитильный замок с серпентином в виде единой детали.

Фитильный замок с серьгой.

Пружинный фитильный замок.

С изобретением фитильного замка обращение с ружьём стало проще. Фитиль приводился в действие с помощью рычага, находящегося на ложе, что освобождало обе руки, позволяя более крепко удерживать оружие и увереннее целиться. Затравочное отверстие было перенесено в сторону, под ним появилась полка для затравки — фитиль теперь не закрывал цель. Одновременно усовершенствовалась форма ложи — он из прямой стала слегка изогнутой, более удобной для прицеливания. Между тем, для постоянной готовности к выстрелу стрелку по-прежнему приходилось постоянно раздувать фитиль, поддерживая его тление. Ночью и в сумерках фитиль сильно демаскировал стрелка. Иногда для хранения в зажжённом состоянии и маскировки его прятали в специальный футляр с перфорированными для доступа воздуха стенками. Прогорал фитиль довольно быстро — в час сгорало примерно 30 см его длины. Во время заряжания его тушили или снимали с оружия и крепили где-нибудь в стороне, например — на широких полях характерной «мушкетёрской» шляпы, во избежание случайного выстрела во время заталкивания пули в ствол.

В самом примитивном варианте фитильного замка курок и спусковой рычаг представляли собой единую S-образную деталь — серпентин (змеевик). Стрелок для выстрела просто проворачивал серпентин вокруг оси, нажимая на его хвост — спусковой рычаг, при этом зажатый в губках с противоположного конца серпентина фитиль прижимался к полке с затравочным порохом.

Более совершенный вариант фитильного замка, появление которого относится примерно к 1470-м годам, уже имел спусковой рычаг и курок в виде отдельных деталей, соединённых при помощи расположенной на оси курка серьги. Механизм был устроен так, что за счёт его передаточного отношения при нажатии на спусковой рычаг курок приближался к полке очень быстро.

Наиболее совершенны были известные с конца XV века пружинные фитильные замки, у которых курок приближался к полке уже не усилием рук стрелка, а силой предварительно взведённой пружины (иногда называемые ударно-фитильными). Спусковой рычаг или крючок при этом просто запирал взведённый курок. Это позволило не только значительно уменьшить время между нажатием на спусковой рычаг или крючок и выстрелом, но и снизить усилие спуска, тем самым повысив меткость стрельбы, а также открыло путь к созданию более совершенных конструкций замков. Более поздние ударные кремнёвые и капсюльные замки по сути повторяют пружинный фитильный по принципу действия, так как в них также курок с боевой пружиной удерживается во взведённом состоянии вплоть до нажатия на спуск. С другой стороны, отдельные черты, характерные для колёсного замка (см. ниже), часто заимствовались производителями более дешёвых фитильных замков. В результате появлялись фитильные замки с предохранителем в виде рычажка, крышкой полки, автоматически открывающейся при спускании курка, и другими усовершенствованиями. Они, однако, не были широко распространены, так как, значительно усложняя и удорожая замок, лишь несущественно повышали его удобство в использовании.

Снаряжение тибетского воина, включая характерный фитильный мушкет азиатского типа. Хорошо видны «рога» — откидные штык-сошки. Такой комплекс вооружения просуществовал в Тибете вплоть до китайской оккупации 50-х годов XX века.

Ружьё с фитильным замком перезаряжалось примерно полторы-две минуты. На практике стреляли намного реже, сообразуясь с обстановкой на поле боя и не тратя зарядов понапрасну, так как при такой скорострельности шанса на второй выстрел по той же цели обычно уже не было. Например, в битве при Киссингене (1636) за 8 часов боя стрелки произвели всего 7 залпов. Зато залпы их порой решали исход всей битвы: при попадании пуля из тяжёлого мушкета убивала латника с 200 метров, даже на 500—600 м сохраняя достаточную убойную силу для нанесения ранений, при тогдашнем уровне медицины часто бывших смертельными. Разумеется, на таком расстоянии попадания по отдельным целям, тем более — движущимся, из примитивного гладкоствольного мушкета, лишённого прицельных приспособлений, были невозможны; именно поэтому мушкетёры и вели огонь залпами. Другими причинами этого были желание нанести быстро движущейся групповой цели (отряду кавалерии) максимальный урон за то очень короткое время, которое он находится в секторе обстрела, а также, не в последнюю очередь, сильное психологическое воздействие организованной залповой стрельбы на противника.

Для сравнения, один лучник в две минуты прицельно выпускал до десяти стрел. Превосходил опытный лучник мушкетёра и в точности стрельбы: в идеальных условиях из 20 выпущенных стрел на 100 ярдах (91 м) в цель попадало 16, мушкет же в тех же условиях в лучшем случае имел лишь 12 попаданий из 20. Между тем, при обстреле из луков считалось очень хорошим результатом, если хотя бы одна из сотни выпущенных стрел поражала цель, защищённую пластинчатым доспехом, так как пробить латы стрела могла только попав в них под определённым углом, желательно — в наиболее мягкую область пластины с дефектом термической обработки (доспешная сталь была весьма гетерогенна по содержанию углерода и закалена «пятнами») или в их стык, вероятность чего была невелика. Тяжёлая мушкетная пуля почти не давала рикошетов, к тому же она не застревала в щитах, от неё нельзя было защититься свободно висящими полотнищами ткани, в которых застревали стрелы. Арбалет тоже обычно уступал мушкету по пробивной силе, причём тяжёлые осадные арбалеты с механическим взводом не превосходили его и в скорострельности.

И лук, и арбалет уже на сотню метров вели огонь по навесной траектории, в то время, как мушкет с его сравнительно высокой начальной скоростью пули позволял стрелять прямой наводкой, что облегчало взятие поправок и существенно повышало вероятность поражения залпом групповой цели в постоянно меняющихся условиях боя. Лучники и арбалетчики могли показывать изумительную меткость на состязаниях, ведя огонь по мишени, находящейся на заранее известном расстоянии, но при стрельбе по движущейся цели даже самые опытные из них испытывали затруднения из-за низкой скорости метавшихся этим оружием снарядов. Это же затрудняло точную стрельбу в ветреную погоду (справедливости ради, стоит заметить, что и заряжать мушкет при сильном ветре было не слишком удобно, а навесная стрельба из луков и арбалетов была иногда полезна для поражения цели, находящейся за складкой рельефа или иным препятствием). Кроме того, стрелок из мушкета тратил намного меньше сил во время боя, чем лучник или арбалетчик.

Впрочем, уже в начале XVII века существовали стрелки-виртуозы, умудрявшиеся делать по несколько неприцельных выстрелов в минуту. Однако в бою такая стрельба на скорость была обычно нецелесообразна, и даже опасна ввиду обилия и сложности приёмов заряжания мушкета. Например, иногда стрелок в спешке забывал вытащить из ствола шомпол, в результате чего тот улетал в сторону вражеских боевых порядков, а незадачливый мушкетёр оставался без боепитания.

Китайские фитильные мушкеты с замками восточного типа.

Несмотря на все свои очевидные недостатки, фитильный замок оказался чрезвычайно живучим. Главными его преимуществами были простота конструкции и эксплуатации — не нужны были ни точно обработанные кремни, ни капсюли, только порох да вымоченный в селитре фитиль. По причине конструктивной простоты он был ещё и очень долговечен. В Европе он использовался в военных целях до конца XVII — начала XVIII века, а после этого — ещё очень долго для охотничьего оружия в глухих местах, где фитильное ружьё работы местного кузнеца была намного доступнее, чем новинки от городских оружейных мастеров. В юго-восточной Азии, Персии, Китае, Индии, Тибете и прилегающих областях фитильный замок характерного типа, отличающийся от европейского, использовался в военных целях вплоть до XIX века, а то и в середине XX. Он был в целом аналогичен европейскому фитильному замку с серьгой, но спуск осуществлялся не рычагом или спусковым крючком, а шровом — особой скобкой, которая являлась продолжением заднего конца двуплечего спускового рычага и располагалась в нижней части приклада. На неё обычно нажимали не указательным пальцем, а средним, безымянным и мизинцем, сжимая ладонь. Механизм был полностью утоплен в деревянную ложу, наружу торчал только курок, причём последний при выстреле двигался вперёд, а не назад, как у большинства европейских замков. На Руси выделывали и фитильные замки азиатского типа, и подобные европейским. В Японии же вплоть до Реставрации Мэйдзи использовались фитильные замки, основанные на европейских (португальских) образах XVI века. В последнем случае фитильные замки уступили место непосредственно оружию современного типа под унитарные патроны, минуя этапы искрового и капсюльного воспламенения.

Любопытна отмечаемая исследователями зависимость между климатом местности и традиционно используемым в ней типом замка к огнестрельному оружию. Так, в странах с относительный тёплым и сравнительно сухим климатом — Индии, Иране, Китае, Монголии, Тибете, и так далее — фитильные замки продержались очень долго, до XIX — начала XX века. А например на севере Сибири уже к середине XVII века основным типом замка стал кремнёвый, так как передвижение первопроходцев по рекам, сырость, туманы и дожди делали фитильный замок малопригодным как для боя, так и для охоты[1].