- •1.Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.

- •2.Методы исчисления внп.

- •3.Снс и кругооборот расходов и доходов

- •4.Номинальный и реальный внп. Национальное богатство.

- •5.Цикличность как всеобщая форма экономической динамики.

- •8. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционные меры.

- •9.Совокупный спрос и его факторы.

- •10.Совокупное предложение и его факторы.

- •11.Равновесие на рынке благ и его изменение. Эффект храповика.

- •12.Потребление и сбережения в кейнсианской теории.

- •13.Спрос на инвестиции и его факторы.

- •14. Макроэкономическое равновесие: сопоставление совокупных расходов и доходов.

- •15.Макроэкономическое равновесие: утечки (изъятия) – инъекции.

- •16.Изменения равновесного объема производства. Мультипликатор.

- •18.Равновесный объем производства в условиях полной занятости

- •19. Воздействие госрасходов и налогов на макроэкономическое равновесие.

- •20.Мультипликатор сбалансированного бюджета

- •21. Дискреционная фискальная политика и ее виды.

- •22.Недискреционная фискальная политика. Проблемы эффективности фп.

- •23.Деньги и их функции. Финансовые активы и их ликвидность.

- •24.Предложение денег и его структура.

- •25.Спрос на деньги и его виды. Равновесие денежного рынка.

- •26.Банковская система как организационная форма денежного рынка.

- •27.Механизм функционирования коммерческого банка

- •28.Многодепозитное расширение кредита. Денежный мультипликатор.

- •30.Политика дешевых и дорогих денег.

- •31.Кдп и равновесный объем производства.

- •32. Проблемы эффективности кдп.

- •33. Равновесие в модели is – lm (инвестиции - сбережения - предпочтение ликвидности - деньги).

- •34.Последствия изменений на рынке благ и денег в модели is – lm.

- •35.Инвестиционная и ликвидная ловушки.

- •36.Кейнсианство и монетаризм: основные различия.

- •37. Кривая Филлипса и проблема стагфляции.

- •38.Теория ожиданий и отрицание эффективности стабилизационной политики государства.

- •39.Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.

- •40.Модели инфляции спроса и предложения.

- •41. Теория экономики предложения. Кривая Лаффера.

- •42.Экономический рост и его факторы.

- •45.Последствия экономического роста.

- •43.Неокейнсианские теории экономического роста.

- •44.Модель экономического роста р.Солоу. Золотое правило накопления.

- •46.Закрытая и открытая экономика. Платежный баланс.

- •47.Международная валютная система и этапы ее развития.

- •48.Концепция паритета покупательной способности. Валютные курсы.

- •49.Приватизация: сущность, этапы и формы.

- •50.Основные проблемы структурной перестройки экономики России.

- •51.Инвестиционная политика России.

- •52.Первые теоретические системы.

- •53.Маржиналистская революция.

- •54.Неоклассическая экономическая мысль.

- •55.Дж. Кейнс и современная неокейнсианская теория.

- •56.Институционально-социальные концепции.

- •57.Теория промышленных кризисов м.И. Туган-Барановского.

- •58.Экономическая концепция а.В. Чаянова.

- •59.Теория длинных волн н.Д. Кондратьева.

- •60.Становление и развитие российской экономико-математической школы.

10.Совокупное предложение и его факторы.

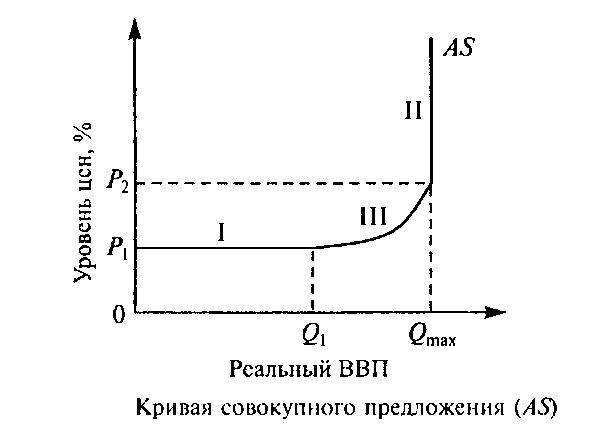

Совокупное предложение — реальный объем производства в экономике (ВВП), который производители готовы и способны предложить при каждом возможном уровне цен. Кривая совокупного предложения представляется в виде трех отрезков, отражающих зависимость между уровнем цен и величиной совокупного предложения

Н а

графике три отрезка: I — горизонтальный

(кейнсианский); II — вертикальный

(классический); III — восходящий,

промежуточный.

а

графике три отрезка: I — горизонтальный

(кейнсианский); II — вертикальный

(классический); III — восходящий,

промежуточный.

Для кейнсианского отрезка характерна ситуация, когда максимально возможный объем национального производства Qmax не достигнут. Существует недозагрузка производственных мощностей, значительная безработица, экономика в фазе кризиса. Классический участок - экономическая система функционирует в условиях полной занятости всех экономических ресурсов, достигнут максимально возможный для данной экономики объем внутреннего производства Qmax, фаза подъема экономического цикла. Промежуточный отрезок - параллельное увеличения объемов производства и уровня цен в экономике. Причины: 1.неравномерность развития НЭ по отраслям и регионам. 2. рост объемов производства в интервале с Q1, до Qmax требует вовлечения в воспроизводственный процесс большего количества незанятых экономических ресурсов. По мере продвижения и приближения к Qmax качество этих ресурсов снижается, они являются менее производительными. Увеличение объемов производства будет сопряжено с ростом издержек и с ростом цен.

Неценовые факторы изменения совокупного предложения:

1.Существующие цены на экономические ресурсы. Рост цен на ресурсы приводит к росту издержек производства, совокупное предложение будет сокращаться. 2.Уровень производительности экономических ресурсов и эффективность применяемых технологий. Если производительность ресурсов растет, то средние издержки уменьшаются, и совокупное предложение увеличивается. Внедрение новых технологий увеличивает производительность факторов производства и снижает издержки на единицу продукции, способствует росту совокупного предложения 3. Уровень налогов, субсидий и дотаций. Рост налогов приведет к уменьшению прибыли, сокращение совокупного предложения. 4.Меры ГРЭ. Расширение участия государства в экономической жизни сопровождается ростом издержек фирм и сокращением совокупного предложения.

11.Равновесие на рынке благ и его изменение. Эффект храповика.

Равновесие - соответствие спроса и предложения при заданных параметрах экономической конъюнктуры. Различают частное равновесие на каком-либо одном из рынков, совместное равновесие (на рынках благ, денег и ценных бумаг) и общее равновесие - на всех рынках одновременно. Равновесие на товарном рынке наступает тогда, когда совокупный спрос равен совокупному предложению. Соотношение совокупного спроса и совокупного предложения определяет уровни реального ВНП и цен, установившихся в данный период. Общее равновесие достигается в точке Е, т.е. уровень цен таков, что покупатели готовы покупать ровно столько, сколько продавцы готовы произвести и продать (рис.3.3.1).

Рисунок 3.3.1 - Равновесие на рынке благ. Рисунок 3.4.1 - Инерционный эффект.

Варианты отклонения: 1) AD>AS. Чтобы выйти на равновесие, возможны два варианта: не изменяя объема производства, повысить цены; расширить выпуск продукции. Фирмы идут по второму пути. Но повышение выпуска продукции приводит к росту издержек производства и росту цен. Поэтому новая точка равновесия будет соответствовать более высоким значениям объема производства и уровня цен. В экономике будет наблюдаться рост национального продукта. 2) Совокупный спрос меньше совокупного предложения: сократить производство; остановить выпуск без изменения, но понизить цены. Предприниматели будут сокращать производство и продавать продукцию по выгодным ценам. Если цель не будет достигнута, предприниматели будут постепенно снижать цены, пока не начнется увольнение рабочих. В итоге национальный продукт будет снижаться.

Инерционный эффект ("эффект храповика" - механизм, который позволяет крутить колесо вперед, но не назад). Если совокупный спрос увеличивается от AD1 до AD2, то экономика движется от равновесного состояния P1Y1 в точке Е1 на горизонтальном отрезке к новому равновесному состоянию P2Y2 в точке Е2на вертикальном отрезке. Рост совокупного спроса способствовал росту уровня цен. Чем выше уровень цен, тем выше рост з/п и стоимости других ресурсов, а это влечет за собой повышение затрат на производство единицы продукции при каждом уровне цен полученного ВВП. Исходная кривая совокупного предложения переместится из положения Р1Е1Е2AS в новое положение - Р2Е3AS.

Но легко повысившись, цены не смогут также легко снизиться. Если совокупный спрос будет двигаться в обратном направлении и уменьшится от AD2 до AD1, экономика не возвратится в первоначальное состояние равновесия в точке Е1. Скорее сохранится новый, более высокий уровень производственных затрат на единицу продукции, а это означает, что кривая совокупного предложения останется на прежнем месте - Р2Е3AS. Так, первоначальное увеличение совокупного спроса и неэластичность цен в сторону понижения привели в действие инерционный эффект, сдвинувший горизонтальный отрезок кривой совокупного предложения вверх от уровня цен Р1 до уровня Р2. Всякое последующее снижение совокупного спроса (с AD2 до AD1) будет снижать реальный объем производства (в нашем примере с Y2 до Y3), но не будет снижать уровня цен.