- •1.Гидрогазодинамика.Предмет ггд. Развитие ггд. Место ггд в механике.

- •2.Основные св-ва жидкостей и газов

- •3.Гидростатическое давление и его свойства

- •4.Основное уравнение гидростатики

- •5.Сила гидростатического давления жидкости на плоскую поверхность.

- •7.Прикладные вопросы гидростатики. Пьезометрическая высота. Вакуум.

- •8.Закон Архимеда. Условия плавания тел.

- •9.Приборы для измерения давления

- •10.Гидродинамика.Основные понятия(живое сечение, линия тока, трубка тока).

- •11. Уравнение неразрывности.

- •12. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости

- •13.Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.

- •14.Практическое применение уравнения Бернулли (водомер Вентури, трубка Пито).

- •15.Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса.

- •16.Ламинарное движение жидкости.

- •17.Турбулентное движение жидкости.

- •18.Кавитация

- •19.Общие сведения о гидравлических сопротивлениях.

- •20.Коэффициент гидравлического трения при турбулентном и ламинарном течениях в трубах.

- •21. Потери напора в местных сопротивлениях

- •22. Расчет потерь на местных сопротивлениях и потерь на трение по длине трубопровода

- •23. Истечение жидкости из малых отверстий в тонкой стенке при постоянном напоре

- •24. Истечение через насадки при постоянном напоре

- •25. Истечения через отверстия при переменном напоре

- •26. Расчет простых трубопроводов

- •27. Расчет простых, последовательно соединенных трубопроводов

- •28. Расчет простых, параллельно соединенных трубопроводов

- •29.Расчет сложных трубопроводов

- •31. Гидравлический удар. Формула н.Е. Жуковского

- •33. Устройство и принцип действия центробежного насоса.

- •34. Напор, подача, кпд, мощность центробежного насоса.

- •35.Характеристика центробежного насоса.

- •38. Регулирование подачи центробежных насосов.

- •37. Помпаж

- •39. Параллельная работа центробежных насосов.

- •40. Последовательная работа центробежных насосов.

16.Ламинарное движение жидкости.

Ламина́рное тече́ние — течение, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций (то есть беспорядочных быстрых изменений скорости и давления).

Ламинарное течение возможно только до некоторого критического значения числа Рейнольдса , после которого оно переходит в турбулентное. Критическое значение числа Рейнольдса зависит от конкретного вида течения (течение в круглой трубе, обтекание шара и т. п.).

В результате исследовании движения жидкости, проведенных

Рейнольдсом и другими учеными, в круглых гладких трубах на уча-

стках, достаточно удаленных от входа, при отсутствии различных

источников возмущения установлено критическое число Рейнольдса

Re = 2320.

Следует отметить, что при 2320 < Re < 10000 турбулентный

режим течения еще не полностью развит. Здесь зоны турбулентного

движения могут перемежаться с зонами ламинарного движения. Та-

кой режим течения иногда называют переходным. Режим движения

жидкости оказывает существенное влияние на гидравлическое со-

противление и потери потока.

Анализ опытных данных показывает, что потери напора при

ламинарном режиме пропорциональны средней скорости потока в

первой степени: hw=kл*ν

где kл − коэффициент пропорциональности при ламинарном режиме движения.

В гидравлике, если труба некруглого сечения, то Reкр рассчитывается по гидравлическому диаметру dг=4F/χ, где F — площадь поперечного сечения трубы, χ — полный смоченный периметр.

17.Турбулентное движение жидкости.

Турбулентный режим—движение с пульсацией скорости и взаимным перемешиванием струй в потоке. Переход режима движения от ламинарного к турбулентному сопровождается значительным возрастанием потерь напора, что приводит, в конечном итоге, к выбору более мощных насосов и двигателей, т. е. к относительно большим экономическим затратам на приведение жидкости в движение, поэтому важно знать режим движения. Критерием, по которому судят о режиме движения, является безразмерный

комплекс

− число Рейнольдса:![]()

где

![]() − характерный геометрический размер

русла, см (для рек за ве-

− характерный геометрический размер

русла, см (для рек за ве-

личину принимается глубина h, для каналов − гидравлический ра-

диус R , для напорных труб − диаметр d );

![]() − средняя

скорость потока, см/с;

− средняя

скорость потока, см/с;

ν − кинематический коэффициент вязкости жидкости, см2/с

При Турбулентном движении средняя скорость в течении:

![]()

где Q − объемный расход жидкости, см3/с; F − площадь поперечного

сечения, см2

18.Кавитация

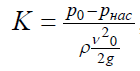

В жидкости при любом давлении и температуре всегда растворено какое-либо количество газов. Уменьшение давления в жидкости ниже давления насыщения жидкости газом сопровождается выделением растворённых газов в свободное состояние, графики Г.А. Мурина наоборот, при повышении давления, выделившиеся из жидкости газы, вновь переходят в растворённое состояние. Изменение давления в жидкости может приводить и к изменению агрегатного состояния жидкости (переход жидкости в пар и пара в жидкое состояние). Если жидкость движется в закрытой системе, то колебания давления в потоке могут приводить к образованию локальных зон низкого давления и как следствие, в этих зонах происходят процессы образования паров жидкости («холодное» кипение жидкости) и её раз газирование.При этом, процесс разгазирования, как правило - процесс более медленный, чем процесс парообразования. Однако и в том и в другом случае появление свободного газа и, тем более пара, в замкнутом пространстве крайне не желательно. Появление пузырьков газовой фазы говорит о том, что в жидкости появился разрыв. Далее эти пузырьки переносятся движущейся жидкостью. Процесс образования пузырьков пара в жидкости носит название паровой кавитации, образование пузырьков газа вызывает газовую кавитацию. При попадании в зону высокого давления пузырьки газарастворяются в жидкости, а пузырьки пара конденсируются. Поскольку последний процесс происходит почти мгновенно, говорят о том, что пузырьки схлопываются.Особенно интенсивно процессы схлопывания пузырьков пара происходит в месте контакта их с твёрдыми телами (стенки труб, элементы гидромашин и т.д.). Отрицательное воздействие пузырьков пара на элементы гидросистем заключаются в особенности их контакта с твёрдыми телами: при приближении к твёрдой границе пузырьки пара деформируются, что приводит к явлению подобному детонации. При таком воздействии свободного пара и газа на твердые элементы внутренних конструкций гидромашин, они разрушаются и выходят из строя. Для оценки режима течения жидкости вводят специальный критерий; число кавитации К: