- •Предмет и объект исследования м.

- •Основные методы исследования современной м.

- •Теоретическая основа и функции современной м.

- •4. Формирование теории нац. Эк. В условиях рб.

- •5. Содержание национальной экономики.

- •6. Структура национальной экономики

- •7. Цели и задачи функционирования нэ.

- •8. Система макроэк пропорций и показателей.

- •9. Модели нэ

- •10. Формирование белорусской модели нэ

- •11. Система национальных счетов

- •12. Модели расчёта ввп.

- •13. Ввп и показатели соц.-эк. Развития страны

- •14. Нац. Богатство: стр-ра и спос-сти его измерения.

- •15. Содерж макроэк. Равновесия. Общее и частичное р.

- •16. Совокупный спрос: сущность, элементы и факторы.

- •17. Совокупное предложение.

- •18. Макроэкономическое равновесие: модель ad – as.

- •Потребление и сбережения, их функции.

- •21. Инвестиционный спрос, факторы инвестиций.

- •22. Разновидность и.

- •23. Типы циклов экономического развития.

- •24. Экономический цикл и его фазы.

- •25. Основные теории экономического цикла

- •26. Кризисный спад эк. Рб в переходный период

- •27. Экономически активное население и его занятость.

- •28. Понятие безработицы и ее виды.

- •29. Соц.-эк. Последствия безработицы.

- •30. Современные программы регулирования занятости.

- •Сущность и показатели измерения инфляции.

- •Движущие силы и причины соврем. Инфляции.

- •Инфляция спроса и инфляция предложения.

- •Последствия и. Антиинфляц. Политика.

- •35. Финансовая сист.: принципы построения и стр-ра.

- •Гос. Бюджет и внебюджетные фонды.

- •Дефицит гос.Бюдж. И осн. Источники его покрытия.

- •Гос. Долг. Внутр. И внешний гос. Долг.

- •39. Доходы и расходы государства.

- •Особ. Бюджетно-налогов. Политики в условиях рб.

- •43. Денежная система и её роль в нэ.

- •44. Спрос на деньги.

- •45. Предложение денег. Денежный мультипликатор.

- •46. Модель денежного рынка.

- •47. Принципы построения нац. Банковской системы.

- •48. Современный коммерческий банк.

- •50. Банковские операции.

- •51 Цели и задачи денежно-кредитной политики.

- •53. Особенности дкп в условиях рб.

- •54. Модель is-lm

- •55. Качество и ур. Жизни нас. Осн. Показ. Соц. Р-тия.

- •Система социальной защиты населения.

- •Цели и задачи социальной политики.

- •Социальная политика в рб.

- •59. Содерж. И типы экономич. Роста

- •60.Факторы совр. Экономич. Роста.

- •61.Модели экономич. Роста.

- •62. Экономический рост Беларуси.

18. Макроэкономическое равновесие: модель ad – as.

Общ. эк. равн. – такое сост. эк., при кот. наблюд. равн. на всех 4 рынках (тр., капит., фин. и ценных бумаг). Если наблюд. равн. только на ден. р. и р. тр. и кап., то говорят о совместном эк. равн.

Равн. между крив. AS и AD – макроэк. равн.

P

AS

K

P*

AD

Q

Q*

Точка К – точка макроэк. равн. (точка пересеч.).

Если правее, то за каждый % роста ВВП прих. платить всё более выс. цену, что может прив. к инфляции. Поэтому т. К – предел нац. пр-ва.

Эффект Храповика:

В эк. сущ. сит., что при резком увелич. AD перемещ. правее, след., новое макроэк. равн.

Если: P1>P0, то производит. не выгодно произв., потому что это приведёт либо к подорожанию пр-ции, либо сокращ. пр-ва. Потреб. вынуждены покуп. тов. по более выс. цене, что заставляет их снижать покуп. способность.

Т. обр., сниж. AS.

Такие резкие изменения AS и AD назыв. шоками спроса и предл. Причины: рост ден. массы, измен. инвестиц. спроса, измен. цен на сырьё, соц. обстановка в стране.

В совр. эк. сущ. 2 подх. к моделированию макроэк. р.:

1) классич. (рын. эк. достиг. равн. автоматич. за счёт гибких цен, зар. пл., %-ставок).

2) кейнс. (осн. рын. – тр., на кот. сущ. полная занятость. Деньги не имеют самост. ценности,а явл. лишь измерением стоим. тов. и усл. «принцип нейтральности денег»).

Потребление и сбережения, их функции.

П. – общее кол-во тов., купленных и потребленных в теч. опред. пер. Потребл. зависит от 2 ф-ров: субъективного (психол. склонность людей к потребл.) и объект. (ур. дох., наличные средства, цены, норма %, запасы богатства и др.).

С. – та часть дох., кот. не потребляется. Склонность к С. – психол. ф-р, означ. желание чел. сберегать.

П. и С. непосредственно влияют на ур. нац. пр-ва, цены и занятость. Чтобы понять это влияние, нужно ввести понятие ф-ций П. и С.

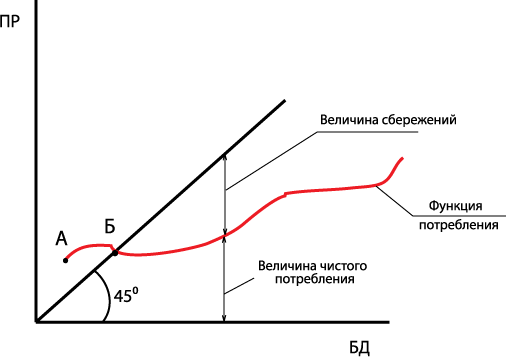

Ф-ция П. показ. соотнош. м/у потреб. расх. и безнал. дох.

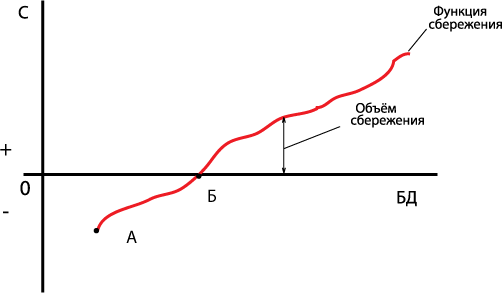

Функция сбережения:

Графич. ф-цию С. изображ., отнимая по вертикали ф-цию П. от линии биссектрисы. Объем С. опред. расст. от линии дох. к кривой ф-ции С. Это расст. полностью совпадает с расст. от кривой П. к биссектрисе на предыд. гр. На отрезке АБ С. дом. хоз. отриц. – ф-ция сбереж. лежит ниже гориз. нулевой линии.

Из привед. гр. ф-ций П. и С. видно, что П. и С. напрямую зависят от дох., возрастая с увелич. дох. и уменьшаясь при его сокращ.

Национальное потребление и сбережения.

П. сост. жизненную основу существов. общ-ва. Именно в целях удовлетв. потребн. организ. пр-во матер. благ. При этом чем больше развито общ-во, чем большее кол-во матер. благ и усл. поступ. в П. нас., тем больше повыш. качество и ур. жизни. Ур. П. зависит от многих составл., но прежде всего от дох. семьи. В зависим. от дох. нас. предъявляет больший или меньший спрос. Т. обр., под П. мы понимаем ту сумму денег, кот. тратится нас. на приобретение матер. благ.

Гл. ф-р, кот. будет опред. П. – это личный располаг. дох. В свою очередь, личный располаг. дох. делится на П. и С. След., кроме дох. на П. влияют и нал., рост цен, рост отч. на соц. страх., склонность к С.

Очевидно, что П. различных семей и соц. гр. зависит от сем. бюджета, от степени необход. и желательности тех или иных благ, платности или бесплатн. Но нет двух одинак. по потребл. семей. Даже в семьях с одинак. ур. дох. стр-ра расх. разл. как по величине, так и по стр-ре. Большая часть в семьях с низк. дох. тратится на пит. и одежду, преобл. деш. пр-ты. В семьях с выс. дох. расх. на пит. тоже увелич., но происх. это за счет приобрет. более дорогих и качеств. пр-тов. Одноврем. . увелич. П. непрод. тов. длит. пользов., предм. роскоши, увел. расх. на отдых.

От ур. дох. нас. зав. и ур. его С. С увелич. дох. С. растут, с уменьш. – падают. Чем меньше доход семьи, тем меньше она сберегает. Бедные люди вообще не имеют С. или имеют нулевое С., а у жив. в долг – отрицат. С.. С. можно опред. как ту часть дох., кот. не идет на П. Вместе П. и С. сост. в сов-сти располаг. дох. нас., т.е. дох. после уплаты нал.

Между П. и С. сущ. качеств. различия. П. ориентировано на удовл. тек. нужд или потребн. нас., а С. – на то, чтобы за счет сокращ. тек. П. увелич. П. в буд.