- •1. Цитоплазма и внутриклеточные структуры. Рибосомы и включения бактериальной клетки

- •3.Отличия в организации и функционировании прокариотической и эукариотической клеток.

- •4.Грибы. Fungi

- •7.Клеточная стенка

- •8 Цитоплазматическая мембрана, ее структура и функции

- •9 Поверхностные структуры прокариот (клеточная стенка, капсулы, жгутики)

- •10 Генетический аппарат бактерий

- •11 Морфологические формы бактерий

- •12. Методы исследования м/о

- •13 Смотри 3

- •16 Литотрофные микроорганизмы

- •17.Отличия двух типов фотосинтеза.

- •18. Эксперименты Пастера и значение его работ в выяснении роли м.О. В пророде.

- •20 Визначення робіт Коха для розвитку медичної мікробіології.

- •23 Характеристика простейших.

- •25. Организация, состав и особенности функционирования прокариотической клетки

- •26.Регуляція метаболізму у бактерій.

- •27 Кривaя роста бактерий. Особенности отдельных фаз, параметры роста

- •30 Сучасні методи ідентифікації бактерій.

- •31 Цисты и споры

- •38 Фотосинтез цианобактерий.

- •42. Механизмы циклического фосфорилирования.

- •45 Cпиртовое брожение,химизм,возбудители.

- •46 Cинтез нуклеотидов у бактерий.

- •47 Цикл Арнона у автотрофов

- •48 Синтез жк и глицерина

- •50 Механизм транспорта питательных веществ в бактериальные клетки.

- •52 Автотрофная фиксация со2 в цикле Кальвина

- •53 Функционирование дыхательной цепи у прокариот. Процессы аеробного и анаеробного дыхания

- •58 Трансформация энергии света у фототрофов. Строение фотосинтетического аппарата

- •59 Энергетический метаболизм

- •Энергетический обмен микробов. Способы получения энергии - брожение, дыхание. Типы дыхания бактерий

- •60 Использование элергии неорганических субстратов литотрофами.

- •61 Общая схема энергетического обмена гетеротрофов.

- •62 Характеристика метаболического пути по схеме Энтнера-Дудорова.

- •64. Спонтанная мутационная изменчивость у прокариот.

- •65 Мутагенные факторы химической, физической и биологической природы.

- •66 Механизм репликации днк у прокариот. Гипотеза репликона.

- •67 Генетическая трансформация у бактерий.

- •68 Специфічна трансдукція у бактерій

- •69.Перетворення м. О. Сполук азоту.

- •70 Общая трансдукция у бактерий.

- •71. Конъюгация у бактерий. Пол у бактерий. Построение генетических карт.

- •72. Спектр и механизм биологического действия антибиотиков.

- •73 Формы и функции взаимоотношений м/о в природе.

- •75. Мікробіологічні перетворення сполук сірки.

- •76.Понятие про антибиотики . Основные свойства, происхождение, классификация, механизм действия.

- •77. Биотехнология получения химических веществ. Типичная схема микробиологического производства.

- •79 Пробиотики та пребиотики .Механизм действия на организм.

- •80 Характеристика анаэробного фотосинтеза

- •81 Значення ауксотрофних мутантів у геномі бактерій.

- •82. Умеренные фаги и их роль в передаче генетической информации.

- •83 Конъюгация у бактерий.

- •84 Механизмы транскрипции у прокар.

- •85 Классификация мутаций у бактерий. Мутагенные факторы.

- •86 Построение генетической карты бактерий.

- •87 Роль бактерий в круговороте железа и марганца. Роль м/о в геологических процессах

- •88 Значение компетентности. Механизм поглощения днк при трансформации.

- •89. Антибиотики – ингибиторы синтеза клеточной стенки, которые нарушают функции мембран.

- •90. Новые направления в учении про антибиотики. Получение полусинт. Преп. Их особенности и перспективы испол в медицине.

- •91. Спонтанные и индуцированные мутации, частота возникновения и роль в эволюционном процессе.

61 Общая схема энергетического обмена гетеротрофов.

Все живые организмы и микроорганизмы используют в кач-ве ист. Е 3 основных источника:1) это Е ЭМ излучения, 2) для литотрофов(неорганотрофов и хемосинтетиков) – реакции окисления неорг. соединений 3)для гетеротрофов – р-ции окисления органических субстратов. Е обмен бактерий и др.живых организмов, у кот.он присутствует,выполняет такие ф-ции: 1)трансформация Е внешних энергетич. ресурсов в источник конвертированной Е,2)обеспечение этой Е всех видов работы в клетке.

hν- Е кванта ЭМ излучения – характерно для: высших р-ний, цианобактерий, водорослей, некоторых бактерий. Схема транслокации Е у прокариотов. Пояснение схемы. О.Н.С(окисление неорг.соед.)-хар. Для литотрофов и органотрофов. О.О.С(ок.орг.соед.) – гетеротрофы по ист.Е: высшие животные, человек, грибы, подавл. большинство простейших.

Конвертируемая Е – это Е, которая может быть преобразована, использована для работы.

Сопрягающие мембраны – те мембраны, которые формируют стр-ры, отвечающие за трансформацию Е клетки. У животных это внутренняя митохондр. мембрана. У растений – внутр. мембр. хлоропластов, у цианобакт. – фикобилисома, у бактерий – процессы локализованы в цитопл. мембране.

Х.Р. – химическая работа – это весь конструктивный обмен, О.Р. – осмотическая работа(1) поддерж. Клеточного гомеостаза, 2)активный транспорт в-в) Э.Е. – электрич. энергия дополнительная(это значит, что часть Е у бактерий может превращаться в световую – хемобиолюминесценция – способны выд. морские и др. водеые бактерии)Т.Э. – тепловая энтропия. Нужно помнить, что живые организмы умеют использовать Е только электронов, но не атомов.

Е внешних энергет. источников переходит в ист. конвертируемой Е. У бактерий – з типа источников конв.Е: 1)электрохимич. потенциал ионов водорода ΔμН, который образуется в процессе работы двхательной цепи или редокс-цепи фотосинтетического аппарата. 2) АТФ, кот. образуется во время субстратного, окислительного или фотосинтетического фосфорелирования.3) дополнительный фонд макроэргов – неорг. полифосфаты это полимеры, кот. состоят из остатков неорг. фосфата, соединенных между собой макроэргическими связями. Все эти источники могут трансформироваться 1 в другой, в зависимости от условий сущ-вования и функционального состояния клетки. Транвформация Е АТФ и наоборот зависит от типа работы, которую выполняет клетка. При интенсивном уровне биосинтеза необходима Е АТФ и некоторых других соединений: гуанинтрифосфата(ГТФ), урацилтрифосфата(УТФ), цитозинтрифосфат(ЦТФ). В случае интенсификации систем активного транспорта наиболее требуемой становится Е ΔμН.

Вместо всего этого – схема из конспекта (общая схема ен обмена гетерофов)

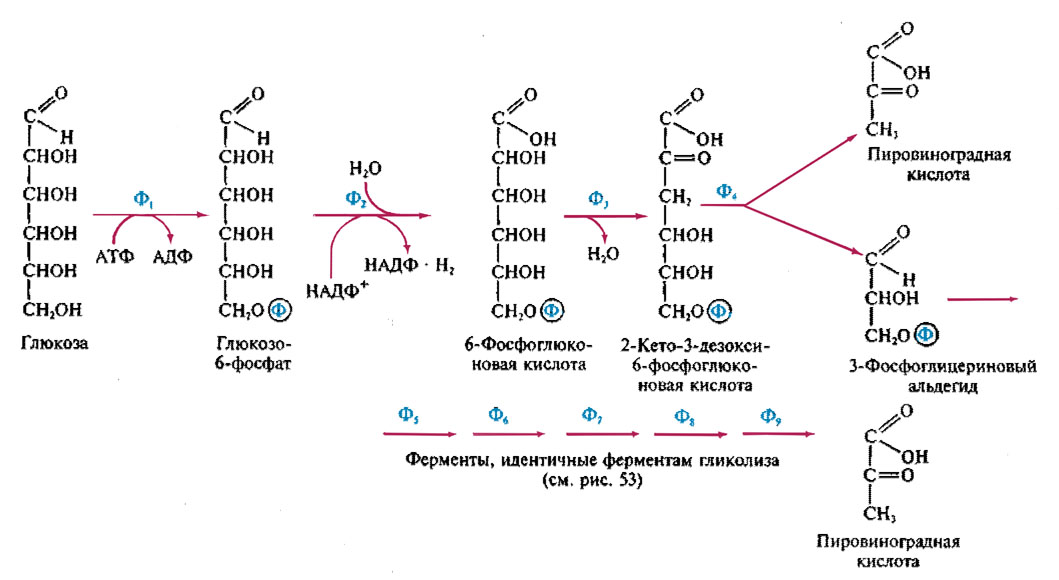

62 Характеристика метаболического пути по схеме Энтнера-Дудорова.

Этот путь получил название 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконатного (КДФГ) пути расщепления углерода.

Первые два этапа- фосфорилированние молекулы глюкозы и ее дегидрирование до 6-фосфоглюконовой кислоты – идентичен первым двум этапам ГМФ-пути. Специфичны для Энтера-Дудорова две следующие реакции: дегидратирование 6-фосфоглюконовой кислоты, катализируемое 6-фосффоглюканат-дегидратазой и приводящая к образованию КДФГ – кислоты; расщепления продукта первой реакции а два С3-фрагмента с помощью фрагмента КДФГ-альдозы.

Конечным продуктом второй реакции являются пировиноградная кислота и 3-ФГА. Последний окисляется в пировиноградную кислоту так же, как в гликолизе. Следовательно при разложении одно молекулы глюкозы образуется одна молекула АТФ.

Этот путь характерен для рода Pseudomonas.

Ф1

- гексокиназа; Ф2 - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа;

Ф3 - 6-фосфоглюконат-дегидратаза; Ф4 -

2-кето-3-дезокси-6-фосфонат- алолаза; Ф5 -

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа;

Ф6 - фосфоглицераткиназа; Ф7 -

фосфоглицеромутаза; Ф8 - фосфоглицеромутаза;

Ф9 - пируваткиназа.

Ф1

- гексокиназа; Ф2 - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа;

Ф3 - 6-фосфоглюконат-дегидратаза; Ф4 -

2-кето-3-дезокси-6-фосфонат- алолаза; Ф5 -

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа;

Ф6 - фосфоглицераткиназа; Ф7 -

фосфоглицеромутаза; Ф8 - фосфоглицеромутаза;

Ф9 - пируваткиназа.

63 . Генетичні та біохімічні основи антибіотико резистентності. Шляхи подолання.

Многие антибиотики утратили свою эффективность в святи с развитием устойчивости мо к ним. Может бать 2-х типов: Естественная – обусловлена отсутствием мишени для АБ. Такого звена, которое блокировалось под влиянием препарата. Приобретенная - обусловлена мутаціями в генах, контролирующих синтез ЦПМ, белков либо возникает в результате генетических рекомбенаций в ходе переноса плазми (R – фактора), контролирующих множественную устойчивость к АБ. Плазмиды включают комплекс генов, кодирующих синтез ферментов, разрушающих либо модифицирующих структуру АБ. Биохимические основы антибиотикорезистентности. Устойчивость мо связана с изменением обменных процессов в микробной клетке: 1) Устойчивые мо синтезируют ферменты, приводящие антибиотик в неактивную форму путем модификации или инактивации; 2) Модификация мишени на которую действуют АБ путем инактивации рецепторов; 3) Изменение проницаемости Кл → непроницаема для АБ (изменение свойс белка переносчика); 4) Более интенсивное образование фермента на который действует АБ. 5) активне виведення антибіотика з клітини (ефлюкс).Для преодоления лекарственной резестентности бактерий необходимо пополнение арсеналахимтерапевтических препаратов новыми, которые отличались новыми механизмами антимикробного действия. Перспективным является химическая модификация уже известных АБ, изыскание ингибиторов ферментов инактивирующий АБ.

Генетично резистентність може кодуватися хромосомними генами (хромосомна стійкість) або генами, шо мають плазмідну локалізацію (позахромосомиа, плазмідна резистентність). Плазміди, шо кодують резистентність, називають R-плазмідами.

Генетичні детермінанти антибіотикорезистентності можуть передаватися від однієї клітини до іншої в ході кон'югації, трансдукції й трансформації. Антибіотикостійкість може бути результатом мутацій, що приводять до модифікації мішені дії антибіотика або інших структурно-функціональних змін у клітині.