- •2. Основные направления использования аналитических, экономико-статических и оптимизационных моделей в практике землеустроительного проектирования.

- •3. Детерминистич и стохастич-ие экономико-математические модели, разновидности.

- •4. Виды и классы математических моделей, применяемых в землеустройстве.

- •10. Понятие структурной экономико-математич модели. Запись базовых моделей задач линейного программирования.

- •11. Составные части базовых экономико-математических моделей, отличия допустимого и оптимального решений.

- •12. Понятие, сущность и особенности транспортной задачи линейного программирования. Понятие вырожденности. Открытая и закрытая модель.

- •14. Методы составления первоночального опорного плана в землеустроительных задачах, решаемых распределительным методом.

- •Основные этапы общей схемы решения транспортной задачи. Особен-ти модели трансп-й задачи.Порядок реш-я задач распред-м методом.

- •Алгоритм метода минимального элемента при решении задач распределительного типа

- •17 Алгоритм метода максимального элемента в задачах транспортного типа.

- •Процедура последовательного улучшения опорного решения и проверка его на оптимальность.

- •20 Учет дополнительных ограничений в задачах распределительного типа.

- •21. Понятие альтернативного решения. Альтернативные решения в задачах, решаемых симплексным и распределительным методами. Альтернативные решения с отклонением целевой функции от экстремума.

- •22 . Особенности формирования окончательного решения транспортной задачи

- •23 Основы моделирования экономических процессов при землеустройстве с использованием симплекс-метода.

- •30. Приведение задач линейного программирования к каноническому представлению.

- •32. Опорное решение задачи линейного программирования.

- •33. Экономический смысл основных, избыточных, остаточных и искусственных переменных в симплекс методе.

- •34. Понятие допустимого и оптимального решения.

- •35. Формирование исходной матрицы экономико-математической задачи, состав коэффициентов, входящих в нее.

- •38. Коэффициенты замещения и их использование в экономическом анализе оптимального решения.

- •41. Экономический анализ и состав показателей последней симплексной таблице Альтернативные решения в симплексных и распределительных задачах.

- •42. Требования к информации. Виды и источники информации. Способы обработки данных.

- •43. Статистические данные, стохастическая модель. Цели и методы сбора статистических данных. Понятие генеральной совокупности, понятие выборки, проблема достаточности числа наблюдений.

- •44. Виды и способы представления производственных функций и их использование для определения оптимальных размеров факторов.

- •Графическое представление производственных функций различных видов парной зависимости.

- •48. Стадии экономико-статистического моделирования.

- •Понятие функциональной и корреляционной зависимости между результатами и факторами производства. Коэффициент парной, множественной корреляции.

- •50. Корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Критерии Стьюдента и Фишера, бета-коэффициент.

- •51. Оценка значимости представления производственной функции, получаемой по результатам выборочных наблюдений.

- •Экономические характеристики производственных функций и их использование в землеустройстве и земельном кадастре.

- •54. Геометрическая интерпретация средней производительности, понятие коэффициента эластичности.

- •55. Понятие изокванты. Предельная норма заменяемости ресурсов.

- •56. Коэффициент дететерминации, среднеквадратическая ошибка модели, коэффициент вариации.

- •57. Экономико-математическая модель организации зеленого конвейера.

- •58. Экономико-математическая модель трансформации угодий.

54. Геометрическая интерпретация средней производительности, понятие коэффициента эластичности.

Средняя производительность

(10.3)

отражает средний темп изменения показателя эффективности при увеличении фактора в диапазоне от нуля до заданного значения

Если под у понимать не показатель эффективности производства, а производственные затраты на выпуск продукции, то рассматриваемое отношение следует интерпретировать как себестоимость единицы продукции.

Если — линейная функция, в которой величи-

на интерпретируется как постоянная составляющая затрат, а коэффициент регрессии ах — как текущий расход на единицу продукции, то себестоимость единицы продукции, рассчитанная по формуле (10.3), будет убывать с ростом производства за счет уменьшения доли постоянных расходов по сравнению с переменной составляющей

Коэффициент эластичности

(10.4)

характеризует относительное изменение результата производства на единицу относительного изменения производственного фактора. Численно он равен отношению дополнительного продукта данного фактора (предельной производительности) к средней производительности:

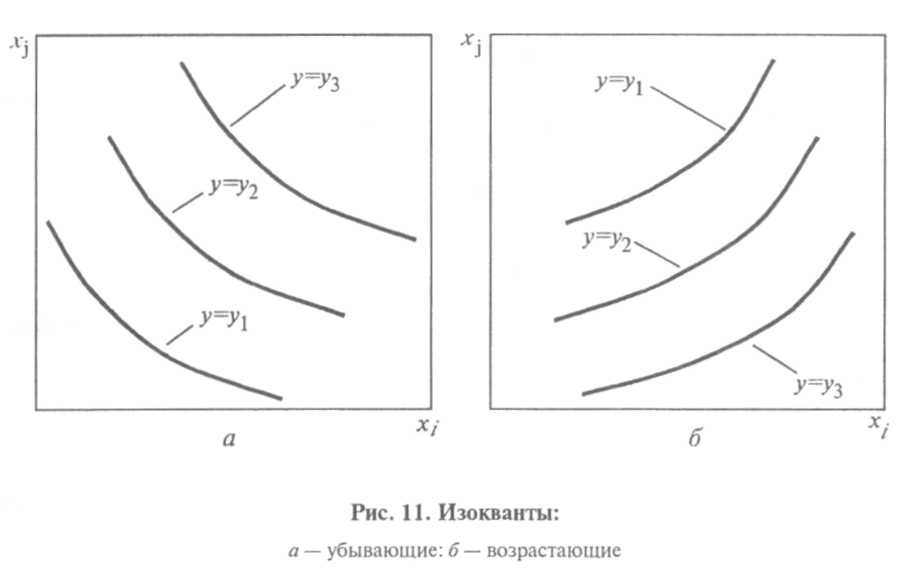

55. Понятие изокванты. Предельная норма заменяемости ресурсов.

Предельная норма заменяемости может рассчитываться, когда число факторов более единицы. Здесь необходимо ввести новое понятие — изокванты производственной функции. В общем случае она определяется как поверхность в К-мерном пространстве производственных факторов на которой показатель эф-

фективности производства постоянен; таким образом, уравнение изокванты имеет вид

Если число факторов равно двум (или когда при К>2 анализируются только два фактора то геометрически изокванта может быть изображена как линия на плоскости . Задавая

различные значения константы в уравнении (10.5), можно получить набор изоквант.

Рассмотрим ситуацию, когда все факторы, за исключением двух указанных, фиксированы. В этом случае дифференциал (приращение) определяется соотношением

На изокванте приращениепо определению,

должно быть равно нулю; следовательно,

(10.6)

Преобразовывая это равенство, получим dXi=Hx.Xj(xh...,xK)dXj,

![]()

где

Величина![]() называется

предельной

нормой заме-

называется

предельной

нормой заме-

няемости

фактора![]() фактором

фактором![]() Смысл

этого названия раскрывается следующей

приближенной экономической интерпретацией

соотношения (10.6):

Смысл

этого названия раскрывается следующей

приближенной экономической интерпретацией

соотношения (10.6):

для

сохранения заданного уровня производства![]() в

случае изменения фактора

в

случае изменения фактора![]() на

единицу

на

единицу![]() изменение

фак-

изменение

фак-

тора![]() должно

быть равно предельной норме заменяемости

должно

быть равно предельной норме заменяемости

![]()

Из

(10.6) следует, что для любой пары факторов

норма заменяемости фактора![]() фактором

фактором![]() связана

с нормой заменяемости фактора X:

фактором

х,

соотношением

связана

с нормой заменяемости фактора X:

фактором

х,

соотношением

![]()

![]()

![]()

![]() так

и

так

и![]() либо

увеличивает, либо уменьшает у),

иначе

говоря, дополнительные продукты по

обоим факторам имеют одинаковый

знак, норма заменяемости будет

отрицательной. Это значит, что для

сохранения постоянного уровня у

уменьшение

одного фактора должно компенсироваться

ростом другого фактора и обратно —

при увеличении одного фактора допустимо

уменьшение другого. Это «естественное»

поведение зависимостей при правильной

организации производства, если

оба факто-

либо

увеличивает, либо уменьшает у),

иначе

говоря, дополнительные продукты по

обоим факторам имеют одинаковый

знак, норма заменяемости будет

отрицательной. Это значит, что для

сохранения постоянного уровня у

уменьшение

одного фактора должно компенсироваться

ростом другого фактора и обратно —

при увеличении одного фактора допустимо

уменьшение другого. Это «естественное»

поведение зависимостей при правильной

организации производства, если

оба факто-

pa

имеют характер ресурсов1.

В

этой ситуации характер изоквант будет

таким, как у изоквант, показанных на

рисунке 11, а

(«убывающие»

линии в плоскости![]()

В противном случае (дополнительные продукты имеют разные знаки) предельная норма заменяемости положительна, и, следовательно, для сохранения заданного уровня у рост одного фактора должен сопровождаться ростом другого. Если оба фактора являются ресурсами, то положительная норма заменяемости может свидетельствовать либо о грубых нарушениях в организации производства, либо об ошибках в построении производственной функции, например вследствие неверной статистической обработки выборки при построении уравнения регрессии (на это утверждение также распространяется отмеченное выше исключение). Если же один из факторов — ресурс, а другой количественно характеризует некоторый негативный эффект, например эродированность пашни, то положительная норма заменяемости свидетельствует о «правильном характере» производственной функции. В этом случае увеличение негативного эффекта и должно компенсироваться ростом затрачиваемых ресурсов. Характер изоквант при этом будет таким, как у показанных на рисунке 11, б («возрастающие» линии в плоскости