- •2. Основные направления использования аналитических, экономико-статических и оптимизационных моделей в практике землеустроительного проектирования.

- •3. Детерминистич и стохастич-ие экономико-математические модели, разновидности.

- •4. Виды и классы математических моделей, применяемых в землеустройстве.

- •10. Понятие структурной экономико-математич модели. Запись базовых моделей задач линейного программирования.

- •11. Составные части базовых экономико-математических моделей, отличия допустимого и оптимального решений.

- •12. Понятие, сущность и особенности транспортной задачи линейного программирования. Понятие вырожденности. Открытая и закрытая модель.

- •14. Методы составления первоночального опорного плана в землеустроительных задачах, решаемых распределительным методом.

- •Основные этапы общей схемы решения транспортной задачи. Особен-ти модели трансп-й задачи.Порядок реш-я задач распред-м методом.

- •Алгоритм метода минимального элемента при решении задач распределительного типа

- •17 Алгоритм метода максимального элемента в задачах транспортного типа.

- •Процедура последовательного улучшения опорного решения и проверка его на оптимальность.

- •20 Учет дополнительных ограничений в задачах распределительного типа.

- •21. Понятие альтернативного решения. Альтернативные решения в задачах, решаемых симплексным и распределительным методами. Альтернативные решения с отклонением целевой функции от экстремума.

- •22 . Особенности формирования окончательного решения транспортной задачи

- •23 Основы моделирования экономических процессов при землеустройстве с использованием симплекс-метода.

- •30. Приведение задач линейного программирования к каноническому представлению.

- •32. Опорное решение задачи линейного программирования.

- •33. Экономический смысл основных, избыточных, остаточных и искусственных переменных в симплекс методе.

- •34. Понятие допустимого и оптимального решения.

- •35. Формирование исходной матрицы экономико-математической задачи, состав коэффициентов, входящих в нее.

- •38. Коэффициенты замещения и их использование в экономическом анализе оптимального решения.

- •41. Экономический анализ и состав показателей последней симплексной таблице Альтернативные решения в симплексных и распределительных задачах.

- •42. Требования к информации. Виды и источники информации. Способы обработки данных.

- •43. Статистические данные, стохастическая модель. Цели и методы сбора статистических данных. Понятие генеральной совокупности, понятие выборки, проблема достаточности числа наблюдений.

- •44. Виды и способы представления производственных функций и их использование для определения оптимальных размеров факторов.

- •Графическое представление производственных функций различных видов парной зависимости.

- •48. Стадии экономико-статистического моделирования.

- •Понятие функциональной и корреляционной зависимости между результатами и факторами производства. Коэффициент парной, множественной корреляции.

- •50. Корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Критерии Стьюдента и Фишера, бета-коэффициент.

- •51. Оценка значимости представления производственной функции, получаемой по результатам выборочных наблюдений.

- •Экономические характеристики производственных функций и их использование в землеустройстве и земельном кадастре.

- •54. Геометрическая интерпретация средней производительности, понятие коэффициента эластичности.

- •55. Понятие изокванты. Предельная норма заменяемости ресурсов.

- •56. Коэффициент дететерминации, среднеквадратическая ошибка модели, коэффициент вариации.

- •57. Экономико-математическая модель организации зеленого конвейера.

- •58. Экономико-математическая модель трансформации угодий.

51. Оценка значимости представления производственной функции, получаемой по результатам выборочных наблюдений.

Обобщенно

задачу, указанную в заголовке данного

подраздела, можно понимать как оценку

соответствия сглаженной

зависимости![]() используемой

в качестве производственной функции,

реальной

стохастической зависимости

результата производства

используемой

в качестве производственной функции,

реальной

стохастической зависимости

результата производства![]() от

производственных факторов

от

производственных факторов![]() Частично

этот" вопрос мы уже затронули выше,

дав содержательную интерпретацию

коэффициентов корреляции и корреляционного

отношения. Рассмотрим теперь его

более подробно.

Частично

этот" вопрос мы уже затронули выше,

дав содержательную интерпретацию

коэффициентов корреляции и корреляционного

отношения. Рассмотрим теперь его

более подробно.

■Анализ

выборочных коэффициентов корреляции

позволяет сделать некоторые выводы

относительно целесообразности

использования сглаженных регрессионных

зависимостей результата производства

у

от

производственных факторов![]() Сначала

целесообразно совместно оценить

корреляционное отношение R

и

сводный коэффициент корреляции

Сначала

целесообразно совместно оценить

корреляционное отношение R

и

сводный коэффициент корреляции![]() •

Если

•

Если

![]() (см.

приведенную выше градацию тесноты

связи по значению коэффициента

корреляции), констатируется либо

отсутствие значимой связи у

с

(см.

приведенную выше градацию тесноты

связи по значению коэффициента

корреляции), констатируется либо

отсутствие значимой связи у

с![]() либо

неполнота исходной информации (малость

выборки). В противном случае далее

отдельно оценивается коэффициент

множественной кор-

либо

неполнота исходной информации (малость

выборки). В противном случае далее

отдельно оценивается коэффициент

множественной кор-

реляции

Гум,„чХк'

![]()

![]() можно

предположить, что зависимость у

от

хи...,хк

близка

к линейной и, следовательно, производственную

функцию можно представить в форме

линейной регрессии; при

можно

предположить, что зависимость у

от

хи...,хк

близка

к линейной и, следовательно, производственную

функцию можно представить в форме

линейной регрессии; при

этом,

однако, уровень «достаточности»

величины![]() определяется

чисто произвольно. При промежуточных

значениях коэффициента

корреляции

определяется

чисто произвольно. При промежуточных

значениях коэффициента

корреляции![]() признаком

линейного характера регрессии может

служить близость значений

признаком

линейного характера регрессии может

служить близость значений![]() и

и

![]()

При

" использовании приведенных

рекомендаций следует учесть, что в

случае сравнительно большого числа

производственных факторов![]() реальный

нелинейный характер влияния одного

из них на у

при

расчете коэффициента множественной

корреляции может быть замаскирован

линейным характером влияния других. В

этом случае дополнительную информацию

может дать анализ всей матрицы

коэффициентов парной корреляции.

реальный

нелинейный характер влияния одного

из них на у

при

расчете коэффициента множественной

корреляции может быть замаскирован

линейным характером влияния других. В

этом случае дополнительную информацию

может дать анализ всей матрицы

коэффициентов парной корреляции.

Последнее

замечание подчеркивает вспомогательный

характер рассмотренной процедуры

определения допустимого класса функций

при построении регрессии у

на![]()

Рассмотрим теперь вопрос о степени влияния производственен

ных

факторов![]() на

результат производства

на

результат производства![]() При

этом слу-

При

этом слу-

![]()

![]() а

величины хи...,хк

— неслучайными

независимыми переменными.

а

величины хи...,хк

— неслучайными

независимыми переменными.

В математической статистике указанный вопрос решается на основе анализа дисперсий отклонений сглаженных значений

![]() от

среднего наблюдаемого

от

среднего наблюдаемого![]() а

также от-

а

также от-

клонений

наблюдаемых величин![]() от

сглаженных значений, то есть от линии

регрессии

от

сглаженных значений, то есть от линии

регрессии![]()

![]()

Помимо указанных дисперсий вводится их сумма:

![]()

В случае линейной регрессии указанная сумма равна выборочной дисперсии величины у:

![]()

По

смыслу введенных дисперсий чем больше

отношение

![]() тем

большую роль в изменении наблюдаемых

значений у

играет

зависимость результатов производства

от факторов

тем

большую роль в изменении наблюдаемых

значений у

играет

зависимость результатов производства

от факторов

![]() В

пределе при

В

пределе при![]() то

есть при

то

есть при![]() все

на-

все

на-

блюдаемые

точки лежат на линии (поверхность)

регрессии — отклонения![]() равны

нулю и, значит, линия (поверхность)

регрессии полностью

описывает зависимость

у

от

xh...,xK.

В

противном случае величина

равны

нулю и, значит, линия (поверхность)

регрессии полностью

описывает зависимость

у

от

xh...,xK.

В

противном случае величина

называемая коэффициентом детерминации, характеризует, какая доля изменений величины у обусловлена изменением факторов Соответственно отношение характеризует долю изменений величины у, обусловленных действием неучтенных факторов. Если, например, то говорят, что порядка 90 % изменений величины у вызвано изменением производственных факторов а около — влиянием неучтенных факторов.

Из определения суммы дисперсий следует, что в случае линейной регрессии коэффициент детерминации равен квадрату

корреляционного отношения, то есть B=R2. Более того, можно показать, что в этом случае

где величина формально рассчитывается по соотноше-

нию для выборочного коэффициента множественной корреляции, хотя при принятом выше предположении — неслучайные независимые переменные) таковым не является.

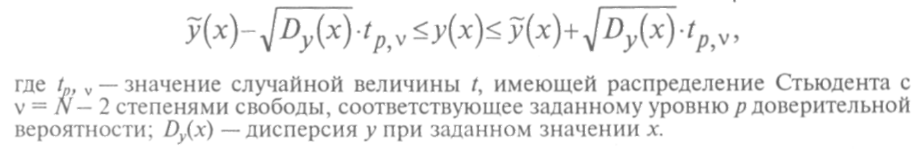

Сохраняя

указанное предположение, рассмотрим

вопрос о доверительных границах, в

которых расположены истинные (из

генеральной совокупности) значения

у

с

учетом разброса наблюдаемых значений

у

относительно

линии регрессии и ошибок определения

положения самой линии. Ограничимся

случаем линейной регрессии для

однофакторной зависимости![]() В

этом случае доверительные границы для

у

при

заданном уровне доверительной вероятности

р

определяются

соотношением

В

этом случае доверительные границы для

у

при

заданном уровне доверительной вероятности

р

определяются

соотношением

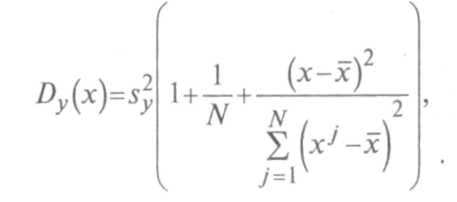

Дисперсия![]() является

функцией независимой переменной

является

функцией независимой переменной![]() и определяется соотношением

и определяется соотношением

где выборочная оценка sj, дисперсии отклонения случайной независимой величины у от линии регрессии по определению равна:

![]()

при уJ=ai+a2xJ.

Соотношение

для дисперсии получено с учетом

погрешностей определения коэффициента

оепэессии![]() и

свободного члена

и

свободного члена![]() в

уравнении регрессии

в

уравнении регрессии![]()

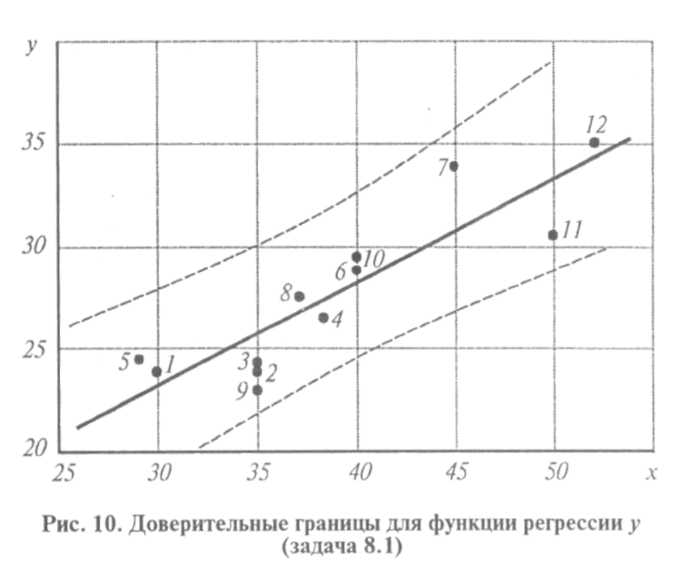

Для

иллюстрации на рисунке 10 показаны

доверительные границы для у

при

уровне доверительной вероятности![]() построенные

по данным задачи 8.1.

построенные

по данным задачи 8.1.

Остановимся

кратко на проблеме достаточности числа

наблюдений![]()

С

формальной точки зрения при построении

регрессионной зависимости![]() с

М

параметрами

число на-

с

М

параметрами

число на-

блюдений

N

должно

быть не менее М.

В

противном случае система нормальных

уравнений (при сведении их к линейным

алгебраическим) будет вырожденной.

Таким образом, минимальное ограничение

на N

таково:![]() Однако

с учетом требования

Однако

с учетом требования

статистической достоверности получаемых результатов ограничения на N существенно жестче. Действительно, несмещенная выборочная оценка для дисперсии отклонений случайной величины у от поверхности регрессии определяется соотношением

![]()

у N-M -1.

Следовательно,

при![]() дисперсия

стремится к бесконечности, что говорит

о статистической недостоверности

регрессионной зависимости. Для

получения достаточно надежных оценок

параметров уравнения регрессии

желательно выполнение неравенства

дисперсия

стремится к бесконечности, что говорит

о статистической недостоверности

регрессионной зависимости. Для

получения достаточно надежных оценок

параметров уравнения регрессии

желательно выполнение неравенства![]() На

практике (в случае малых выборок)

стремятся хотя бы обеспечить

выполнение условия

На

практике (в случае малых выборок)

стремятся хотя бы обеспечить

выполнение условия![]()