- •2. Основные направления использования аналитических, экономико-статических и оптимизационных моделей в практике землеустроительного проектирования.

- •3. Детерминистич и стохастич-ие экономико-математические модели, разновидности.

- •4. Виды и классы математических моделей, применяемых в землеустройстве.

- •10. Понятие структурной экономико-математич модели. Запись базовых моделей задач линейного программирования.

- •11. Составные части базовых экономико-математических моделей, отличия допустимого и оптимального решений.

- •12. Понятие, сущность и особенности транспортной задачи линейного программирования. Понятие вырожденности. Открытая и закрытая модель.

- •14. Методы составления первоночального опорного плана в землеустроительных задачах, решаемых распределительным методом.

- •Основные этапы общей схемы решения транспортной задачи. Особен-ти модели трансп-й задачи.Порядок реш-я задач распред-м методом.

- •Алгоритм метода минимального элемента при решении задач распределительного типа

- •17 Алгоритм метода максимального элемента в задачах транспортного типа.

- •Процедура последовательного улучшения опорного решения и проверка его на оптимальность.

- •20 Учет дополнительных ограничений в задачах распределительного типа.

- •21. Понятие альтернативного решения. Альтернативные решения в задачах, решаемых симплексным и распределительным методами. Альтернативные решения с отклонением целевой функции от экстремума.

- •22 . Особенности формирования окончательного решения транспортной задачи

- •23 Основы моделирования экономических процессов при землеустройстве с использованием симплекс-метода.

- •30. Приведение задач линейного программирования к каноническому представлению.

- •32. Опорное решение задачи линейного программирования.

- •33. Экономический смысл основных, избыточных, остаточных и искусственных переменных в симплекс методе.

- •34. Понятие допустимого и оптимального решения.

- •35. Формирование исходной матрицы экономико-математической задачи, состав коэффициентов, входящих в нее.

- •38. Коэффициенты замещения и их использование в экономическом анализе оптимального решения.

- •41. Экономический анализ и состав показателей последней симплексной таблице Альтернативные решения в симплексных и распределительных задачах.

- •42. Требования к информации. Виды и источники информации. Способы обработки данных.

- •43. Статистические данные, стохастическая модель. Цели и методы сбора статистических данных. Понятие генеральной совокупности, понятие выборки, проблема достаточности числа наблюдений.

- •44. Виды и способы представления производственных функций и их использование для определения оптимальных размеров факторов.

- •Графическое представление производственных функций различных видов парной зависимости.

- •48. Стадии экономико-статистического моделирования.

- •Понятие функциональной и корреляционной зависимости между результатами и факторами производства. Коэффициент парной, множественной корреляции.

- •50. Корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Критерии Стьюдента и Фишера, бета-коэффициент.

- •51. Оценка значимости представления производственной функции, получаемой по результатам выборочных наблюдений.

- •Экономические характеристики производственных функций и их использование в землеустройстве и земельном кадастре.

- •54. Геометрическая интерпретация средней производительности, понятие коэффициента эластичности.

- •55. Понятие изокванты. Предельная норма заменяемости ресурсов.

- •56. Коэффициент дететерминации, среднеквадратическая ошибка модели, коэффициент вариации.

- •57. Экономико-математическая модель организации зеленого конвейера.

- •58. Экономико-математическая модель трансформации угодий.

50. Корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Критерии Стьюдента и Фишера, бета-коэффициент.

Как

уже отмечалось, коэффициенты корреляции

отражают не тесноту связи![]() вообще,

а близость этой связи к линей-

вообще,

а близость этой связи к линей-

ной. Тесноту нелинейных связей можно характеризовать выборочным корреляционным отношением:

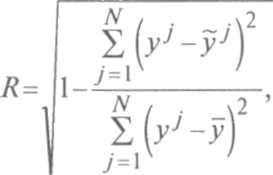

где у1= f[x{,...,Xx\ — значение результативного показателя, определяемое в соответствии с построенной регрессионной (сглаженной) зависимостью в точках, задаваемых анализируемой выборкой.

Область

значений корреляционного отношения![]() Корреляционное отношение показывает,

насколько принятая

Корреляционное отношение показывает,

насколько принятая

регрессионная

зависимость![]() где

функция / относится к определенному

классу (необязательно линейных функций),

соответствует реальной статистической

картине.

где

функция / относится к определенному

классу (необязательно линейных функций),

соответствует реальной статистической

картине.

Для случая линейной регрессии (когда функция / линейна) выполняются соотношения:

Очевидно,

что если связь![]() тесная

и близкая к линей-

тесная

и близкая к линей-

ной,

то как![]() будут

близки к 1.

будут

близки к 1.

Подчеркнем,

что хотя в случае линейной регрессии

значения коэффициентов![]() совпадают,

в общем случае они ха-

совпадают,

в общем случае они ха-

рактеризуют различные аспекты исходной статистической информации (выборки), в связи с чем на практике целесообразно совместное их использование.

В противном случае величина

![]()

называемая

коэффициентом

детерминации, характеризует,

какая доля изменений величины у

обусловлена

изменением факторов

![]() Соответственно

отношение

Соответственно

отношение![]() характеризует

долю изменений величины у,

обусловленных

действием неучтенных факторов. Если,

например,

характеризует

долю изменений величины у,

обусловленных

действием неучтенных факторов. Если,

например,![]() то

говорят, что порядка 90 % изменений

величины у

вызвано

изменением производственных

факторов

то

говорят, что порядка 90 % изменений

величины у

вызвано

изменением производственных

факторов![]() а

около

а

около![]() —

влиянием неучтенных факторов.

—

влиянием неучтенных факторов.

Из

определения суммы дисперсий![]() следует,

что в случае линейной регрессии

коэффициент детерминации равен квадрату

корреляционного отношения, то есть

B=R2.

Более

того, можно показать, что в этом случае

следует,

что в случае линейной регрессии

коэффициент детерминации равен квадрату

корреляционного отношения, то есть

B=R2.

Более

того, можно показать, что в этом случае

![]()

где

величина![]() формально

рассчитывается по соотношению для

выборочного коэффициента множественной

корреляции, хотя при принятом выше

предположении

формально

рассчитывается по соотношению для

выборочного коэффициента множественной

корреляции, хотя при принятом выше

предположении![]() —

неслучайные независимые переменные)

таковым не является.

—

неслучайные независимые переменные)

таковым не является.

Коэффициенты

корреляции рассчитываются по выборкам

и соответственно имеют статистический

характер. Фактически они являются

функциями случайных величин![]() В

связи с этим правомерен вопрос о

достоверности расчета коэффициентов

по приведенным соотношениям. Ниже

приводится ряд формул, позволяющих

оценить указанную достоверность.

Формулы

В

связи с этим правомерен вопрос о

достоверности расчета коэффициентов

по приведенным соотношениям. Ниже

приводится ряд формул, позволяющих

оценить указанную достоверность.

Формулы

получены методами математической статистики на основе ряда весьма существенных допущений, основным из которых является предположение о нормальности частных распределений величин у, хь...,хкъ генеральной совокупности. Несмотря на грубость такого допущения в большинстве реальных ситуаций, получаемые на его основе выводы относительно достоверности выборочных оценок коэффициентов корреляции приемлемы с практической точки зрения.

Стандартная

(среднеквадратическая) ошибка определения

выборочного значения коэффициента

парной корреляции при достаточно

большой выборке![]() может

быть оценена по формуле

может

быть оценена по формуле

![]()

При

малых выборках (Л^< 30)![]()

в

случае N

>

50![]()

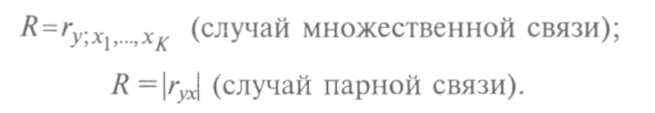

![]() и

корреляционного отношения R

могут

быть оценены по формулам

и

корреляционного отношения R

могут

быть оценены по формулам

в

случае

N<30

![]()

![]()

![]()

Значение

стандартной ошибки позволяет оценить

достоверность расчета коэффициентов

корреляции. Грубая оценка может быть

получена в соответствии с «правилом

трех сигм»: если

![]() то

выборочная оценка коэффициента

корреляции приемлема. Для более

полных оценок погрешностей необходим

учет закона распределения коэффициентов

корреляции.

то

выборочная оценка коэффициента

корреляции приемлема. Для более

полных оценок погрешностей необходим

учет закона распределения коэффициентов

корреляции.

При

больших выборках![]() можно

приближенно пола-

можно

приближенно пола-

гать,

что выборочный коэффициент парной

корреляции![]() распределен

по нормальному закону. При таком

предположении доверительный интервал

для оценки коэффициента корреляции в

генеральной совокупности определяется

из соотношения

распределен

по нормальному закону. При таком

предположении доверительный интервал

для оценки коэффициента корреляции в

генеральной совокупности определяется

из соотношения![]()

![]()

Величина![]() определяется

из уравнения:

определяется

из уравнения:

![]() (9-2)

(9-2)

Решение уравнения (9.2) находится с помощью таблиц значений функции Лапласа (см. Приложение к данной главе).

Приведенные

соотношения могут быть использованы

для ориентировочной оценки доверительных

интервалов для г0

в

случае![]() а

также для грубых оценок доверительных

интервалов для сводного коэффициента

корреляции и корреляционного отношения

из генеральной совокупности.

а

также для грубых оценок доверительных

интервалов для сводного коэффициента

корреляции и корреляционного отношения

из генеральной совокупности.

Для некоторых частных случаев могут быть получены более точные соотношения.

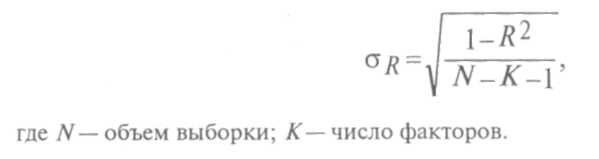

При

малом объеме выборки![]() и

достаточно сильной

и

достаточно сильной

корреляции![]() закон

распределения выборочного коэффи-

закон

распределения выборочного коэффи-

циента парной корреляции существенно отличается от нормального. В этом случае может быть использована статистика вида

![]()

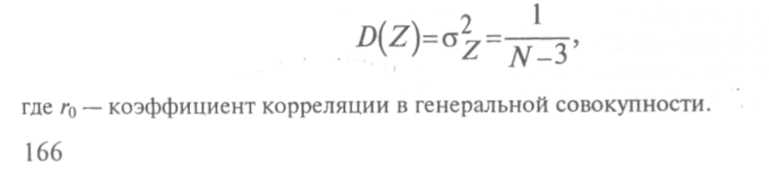

Р. Фишером установлено, что статистика Z подчиняется закону, близкому к нормальному, со следующими параметрами: математическое ожидание:

![]()

дисперсия:

учетом

сказанного доверительный интервал для

коэффициента![]() определяется

из соотношения

определяется

из соотношения![]()

Помимо приведенных выше соотношений для определения доверительного интервала, с вероятностью р содержащего значение коэффициента корреляции из генеральной совокупности, в математической статистике выведены формулы для проверки значимости тех или иных гипотез.

Например,

для проверки гипотезы о коэффициенте

парной корреляции![]() (то

есть предположения о том, что коэффи-

(то

есть предположения о том, что коэффи-

циент

корреляции из генеральной совокупности

с доверительной вероятностью![]() не

отличается значимо от нуля) в случае

большого объема выборки

не

отличается значимо от нуля) в случае

большого объема выборки![]() используется

критерий

используется

критерий

вида

![]()

где![]() имеет

тот же смысл, что и в соотношении (9.2).

имеет

тот же смысл, что и в соотношении (9.2).

При выполнении неравенства сформулированная гипотеза считается верной. В противном случае она отвергается, то есть считается, что коэффициент корреляции значимо отличается от нуля.

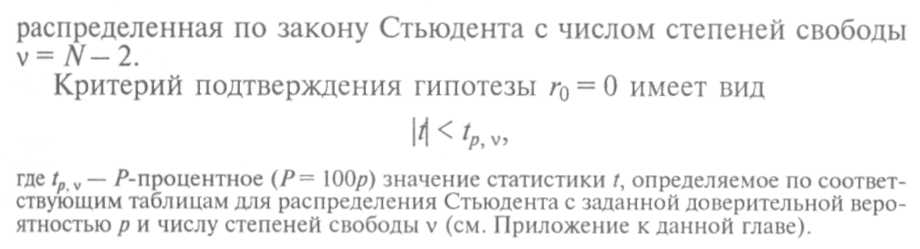

При

объеме выборки![]() для

проверки той же гипотезы

для

проверки той же гипотезы

![]()