- •2. Основные направления использования аналитических, экономико-статических и оптимизационных моделей в практике землеустроительного проектирования.

- •3. Детерминистич и стохастич-ие экономико-математические модели, разновидности.

- •4. Виды и классы математических моделей, применяемых в землеустройстве.

- •10. Понятие структурной экономико-математич модели. Запись базовых моделей задач линейного программирования.

- •11. Составные части базовых экономико-математических моделей, отличия допустимого и оптимального решений.

- •12. Понятие, сущность и особенности транспортной задачи линейного программирования. Понятие вырожденности. Открытая и закрытая модель.

- •14. Методы составления первоночального опорного плана в землеустроительных задачах, решаемых распределительным методом.

- •Основные этапы общей схемы решения транспортной задачи. Особен-ти модели трансп-й задачи.Порядок реш-я задач распред-м методом.

- •Алгоритм метода минимального элемента при решении задач распределительного типа

- •17 Алгоритм метода максимального элемента в задачах транспортного типа.

- •Процедура последовательного улучшения опорного решения и проверка его на оптимальность.

- •20 Учет дополнительных ограничений в задачах распределительного типа.

- •21. Понятие альтернативного решения. Альтернативные решения в задачах, решаемых симплексным и распределительным методами. Альтернативные решения с отклонением целевой функции от экстремума.

- •22 . Особенности формирования окончательного решения транспортной задачи

- •23 Основы моделирования экономических процессов при землеустройстве с использованием симплекс-метода.

- •30. Приведение задач линейного программирования к каноническому представлению.

- •32. Опорное решение задачи линейного программирования.

- •33. Экономический смысл основных, избыточных, остаточных и искусственных переменных в симплекс методе.

- •34. Понятие допустимого и оптимального решения.

- •35. Формирование исходной матрицы экономико-математической задачи, состав коэффициентов, входящих в нее.

- •38. Коэффициенты замещения и их использование в экономическом анализе оптимального решения.

- •41. Экономический анализ и состав показателей последней симплексной таблице Альтернативные решения в симплексных и распределительных задачах.

- •42. Требования к информации. Виды и источники информации. Способы обработки данных.

- •43. Статистические данные, стохастическая модель. Цели и методы сбора статистических данных. Понятие генеральной совокупности, понятие выборки, проблема достаточности числа наблюдений.

- •44. Виды и способы представления производственных функций и их использование для определения оптимальных размеров факторов.

- •Графическое представление производственных функций различных видов парной зависимости.

- •48. Стадии экономико-статистического моделирования.

- •Понятие функциональной и корреляционной зависимости между результатами и факторами производства. Коэффициент парной, множественной корреляции.

- •50. Корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Критерии Стьюдента и Фишера, бета-коэффициент.

- •51. Оценка значимости представления производственной функции, получаемой по результатам выборочных наблюдений.

- •Экономические характеристики производственных функций и их использование в землеустройстве и земельном кадастре.

- •54. Геометрическая интерпретация средней производительности, понятие коэффициента эластичности.

- •55. Понятие изокванты. Предельная норма заменяемости ресурсов.

- •56. Коэффициент дететерминации, среднеквадратическая ошибка модели, коэффициент вариации.

- •57. Экономико-математическая модель организации зеленого конвейера.

- •58. Экономико-математическая модель трансформации угодий.

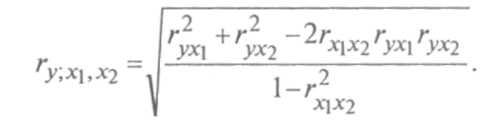

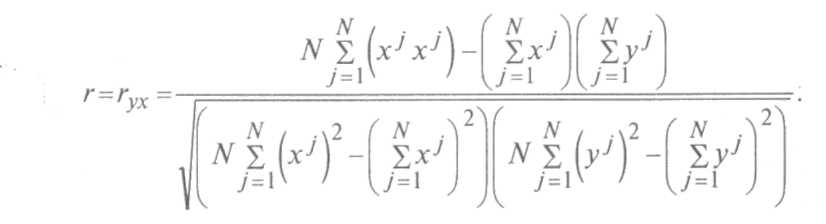

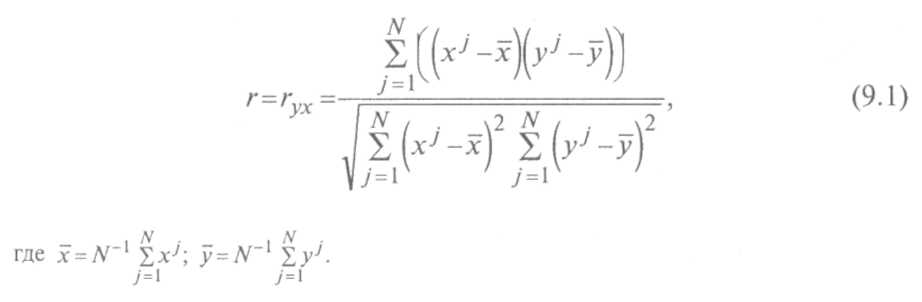

Понятие функциональной и корреляционной зависимости между результатами и факторами производства. Коэффициент парной, множественной корреляции.

В качестве одной из указанных характеристик может использоваться коэффициент корреляции, показывающий, насколько зависимость, выраженная выборкой, близка к линейной.

Как было принято ранее, результативный показатель и производственные факторы рассматриваются в качестве случайных величин. В то же время законы распределения этих величин неизвестны. Следовательно, при определении всех характеристик, в том числе и коэффициентов корреляции, мы будем оперировать соответствующими выборками.

Для расчетов более удобна следующая формула, полученная преобразованием предыдущей:

Для парной (однофакторной) зависимости (К= 1) выборочное значение коэффициента парной корреляции по определению задается соотношением

В геометрической интерпретации коэффициент г показывает, насколько геометрическое место точек, определяемое выборкой, близко к прямой линии. Подчеркнем это обстоятельство еще раз: величина коэффициента корреляции отражает не тесноту связи у и х вообще, а только близость этой связи с линейной. Далее будут приведены примеры, когда коэффициент корреляции по абсолютной величине мал (линейная связь слабая), а реальная связь результата производства с производственными факторами достаточно тесна.

В

соответствии с определением коэффициента

парной корреляции его значения

находятся в интервале![]() На

практике принято считать, что если

модуль коэффициента

На

практике принято считать, что если

модуль коэффициента![]() нахо-

нахо-

дится

в пределах![]() то

линейная связь отсутствует. При

то

линейная связь отсутствует. При

![]() связь

плохая, при

связь

плохая, при![]() —

слабая, при

—

слабая, при![]() — умеренная,

при

— умеренная,

при![]() -средняя,

при

-средняя,

при![]()

![]() — высокая,

при

— высокая,

при![]() —очень

высокая, при

—очень

высокая, при

![]() — полная.

При положительных значениях коэффи-

циента

парной корреляции говорят о прямой

связи, при

отрица-

тельных — об обратной.

— полная.

При положительных значениях коэффи-

циента

парной корреляции говорят о прямой

связи, при

отрица-

тельных — об обратной.

В

случае, когда мы имеем дело с множественной

зависимостью (![]() ),

используют коэффициенты

парной корреляции для

пар отдельных факторов—

),

используют коэффициенты

парной корреляции для

пар отдельных факторов—![]() и

т.д., которые отражают кор-

и

т.д., которые отражают кор-

релированность соответствующих факторов (но только в смысле линейной связи!). Формула для выборочных оценок таких коэффициентов подобна (9.1).

Введем матрицу коэффициентов парной корреляции:

Тогда

коэффициент

множественной корреляции (иногда

используют термин «свободный

коэффициент корреляции») между у

и

совокупностью факторов![]() определяется

следующим

определяется

следующим

образом:

![]()

![]()

Область

значений коэффициента множественной

коооеляции. Этот коэффициент показывает,

насколько в![]()

мерном![]() пространстве

переменных

пространстве

переменных![]() геометрическое

место точек, определяемое выборкой,

близко к гиперплоскости.

геометрическое

место точек, определяемое выборкой,

близко к гиперплоскости.

В случае парной зависимости формула для коэффициента множественной корреляции сводится к (9.1), а в случае зависимости результата производства от двух факторов может быть преобразована к виду