- •Вопрос 1: Основные характеристики энергетического хозяйства национальной экономики

- •Вопрос 2: Топливно-энергетические ресурсы

- •Вопрос 3: Прогнозирование спроса на электроэнергию

- •Вопрос 4: Методы определения капитальных вложений в энергетические объекты

- •Вопрос 5: Состав производственных фондов

- •Вопрос 6: Основные производственные фонды. Как они участвуют в процессе производства

- •Вопрос 7: Опишите процесс износа основных производственных фондов. Что такое моральный износ 1-го и 2-го рода?

- •Вопрос 8: Амортизация производственных фондов

- •Вопрос 9: Производственная мощность в электроэнергетике

- •Вопрос 10: Основные показатели использования производственных фондов и мощностей энергетического оборудования

- •Вопрос 11: Сущность оборотных производственных средств

- •Вопрос 12: Назовите составляющие оборотных средств

- •Деньги – Товар – Производство – Деньги’ - …

- •Вопрос 13: Основные показатели использования оборотных фондов

- •Вопрос 14: Нормирования оборотных средств

- •Вопрос 15: Классификация и структура кадров энергопредприятий

- •Вопрос 16: Определение численности персонала и производительности труда

- •Вопрос 17: Заработная плата, доходы. Системы оплаты труда

- •Вопрос 18: Планирование фонда заработной платы

- •Вопрос 19: Методы расчета себестоимости энергетической продукции. Группировка затрат

- •Вопрос 20: Классификация текущих затрат на производство

- •Вопрос 21: Методы разделения затрат по видам продукции

- •Вопрос 22: Затраты на производство энергетической продукции

- •Вопрос 23: Особенности расчета себестоимости электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентрали

- •Вопрос 24: Факторы снижения себестоимости энергетической продукции

- •Вопрос 25: Основы ценообразования в энергетической отрасли

- •Вопрос 26: Объемные показатели промышленного производства

- •Вопрос 27: Прибыль и рентабельность в промышленности и энергетике

- •Вопрос 28: Основные финансовые документы предприятия

- •Вопрос 29: Критерии финансового состоянии энергопредприятия

- •Вопрос 30: Понятие инвестиций. Основные этапы инвестиционного проекта

- •Вопрос 31: Методы оценки финансово-экономической эффективности инвестиционного проекта без учета фактора времени

- •Вопрос 32: Методы оценки финансово-экономической эффективности инвестиционного проекта с учетом фактора времени

- •Вопрос 33: Оценка экономической эффективности инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение энергетических объектов

- •Вопрос 34: Бизнес-план инвестиционного проекта

- •Вопрос 35: Методы и принципы планирования. Виды планов

- •Вопрос 36: Оптимизация режимов работы электростанций

- •Вопрос 37: Оптимальное распределение нагрузки между гидроагрегатами гидравлических электростанций

- •Вопрос 38: Оптимальное использование производственных мощностей электростанций в энергетической системе

- •Вопрос 39: Организация ремонтного обслуживания энергетических предприятий

- •Вопрос 40: Технико-экономические показатели ремонта энергооборудования

- •Вопрос 41: Сетевые методы планирования и управления ремонтными работами на производстве

- •Вопрос 42: Энергетическое хозяйство промышленного предприятия

- •Вопрос 43: Экономичность электростанций

- •Вопрос 44: Электроэнергетика в энергетической стратегии России

- •Вопрос 45: Перспективный спрос и эволюция рынков энергетических ресурсов

- •Вопрос 46: Обобщенная характеристика внешних условий развития топливно-энергетического комплекса

Вопрос 37: Оптимальное распределение нагрузки между гидроагрегатами гидравлических электростанций

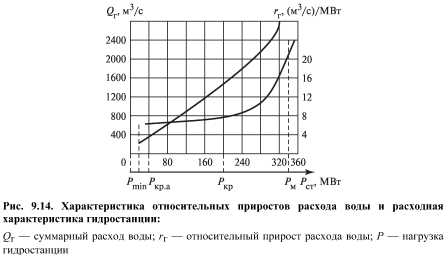

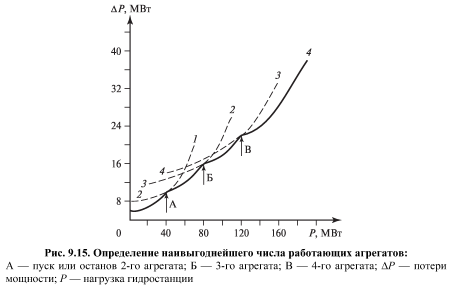

Зависимость расхода воды гидростанцией от ее электрической мощности Qг = f (Рст) представляет собой расходную характеристику ГЭС (рис. 9.14). Для ее построения при однотипных агрегатах и неизменном напоре необходимо нагрузки и расход воды одного агрегата умножить на число агрегатов гидростанции. Наивыгоднейшее число гидроагрегатов, которое должно находиться в работе при определенной электрической нагрузке ГЭС, принимается таким, чтобы стоимость воды, расходуемой при этом на ГЭС, была минимальной. Следовательно, переход от использования n агрегатов к (n + 1) агрегату должен происходить при электрических нагрузках ГЭС, соответствующих равенству затрат на воду, расходуемую по агрегатам. При одинаковой стоимости воды должно выполняться условие равенства расходов воды по агрегатам. Нахождение этих нагрузок по точкам пересечения расходных характеристик при использовании n и (n + 1) гидроагрегатов практически затруднено из-за близости характеристик в зоне нахождения этих точек. Более точные результаты могут быть получены по точкам пересечения кривых зависимости суммарных потерь мощности Р в гидроагрегатах от нагрузки ГЭС (рис. 9.15).

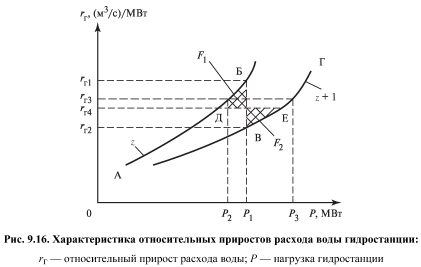

Эти потери складываются из потерь в турбинах, гидрогенераторах и водопроводящих сооружениях. С повышением нагрузки ГЭС критерием перехода от работы z гидроагрегатов к (z + 1) гидроагрегатам является равенство суммарных потерь мощности (имеются и другие способы определения искомых нагрузок). Характеристика относительных приростов расхода воды гидроагрегата rга = f (Pа) представляет собой зависимость относительного прироста расхода воды от его электрической нагрузки. Характеристика относительных приростов расхода воды гидроcтанцией строится суммированием характеристик отдельных гидроагрегатов при одинаковых значениях относительных приростов расхода воды. Поскольку на гидростанции в большинстве случаев устанавливаются однотипные агрегаты, то суммирование заменяется умножением расхода воды одним агрегатом на число агрегатов при неизменной мощности. При данном числе включенных в работу агрегатов ГЭС (меньшем максимального количества) с ростом электрической нагрузки относительный прирост расхода воды постепенно увеличивается. Если при данной электрической нагрузке гидростанции ввести в работу дополнительный гидроагрегат, то нагрузка на каждом гидроагрегате снизится и уменьшится относительный прирост расхода воды ГЭС.

Этому на рис. 9.16 соответствует переход от относительного прироста rг1 к rг2 при нагрузке Р1. Следовательно, суммарная характеристика относительных приростов расхода воды на ГЭС при переменном количестве работающих агрегатов имеет пилообразный характер с разрывами непрерывности при нагрузках, соответствующих включению (отключению) каждого агрегата (см. на рис. 9.16 --- ломаная линия А --- Б --- В --- Г). Использование такой характеристики практически затруднено из-за неоднозначности величины электрической нагрузки ГЭС при данном значении относительного прироста расхода воды. Так, при относительном приросте rг3 имеются два значения электрической нагрузки: Р2 и Р3. Поэтому характеристику относительных приростов ГЭС сглаживают. Характеристика сглаживания. Распределение нагрузки производится для электростанций, работающих в одной зоне графика нагрузки. Так как ГЭС работают в другой зоне нагрузки по сравнению с остальными станциями энергосистемы, то переход от z к (z + 1) агрегатам не вызывает изменения относительного прироста расхода топлива на тепловых электростанциях энергосистемы. Поэтому при таком сглаживании можно руководствоваться только характеристикой рассматриваемой ГЭС и не учитывать характеристик остальных станций энергосистемы. Тогда искомое значение относительного прироста должно быть выбрано таким, чтобы расход воды, подсчитанный по действительной и сглаженной характеристикам, не изменился. Этому условию соответствует значение относительного прироста rг4 (см. рис. 9.16), при котором площадь F1 (снижение расхода воды по сравнению с действительной характеристикой) равна площади F2 (повышение расхода воды по сравнению с действительной характеристикой). Сглаженная характеристика относительных приростов расхода воды при переходе от z к (z + 1) гидроагрегату представлена на рис. 9.16 ломаной линией А --- Д --- Е --- Г. Производя аналогичные построения для каждого дополнительного вводимого в работу гидроагрегата, получаем характеристику относительных приростов ГЭС при данном напоре Н. Представленная на рис. 9.16 сглаженная характеристика относительных приростов содержит три различающихся участка: • начальный нелинейный участок, относящийся к работе одного агрегата на ГЭС (от Рmin до Ркр.а); • промежуточный прямолинейный участок, соответствующий сглаженной пилообразной части характеристики ГЭС (от Ркр.а до Ркр); • конечный криволинейный участок, относящийся к работе всех агрегатов ГЭС (от Ркр до Рmax). Точке излома характеристики при переходе от участка Б к участку В, называемой «критической», соответствует электрическая мощность, определенная с некоторым приближением по формуле, МВт:

Ркр= Ркр.а zmax при Н = const,

где Ркр.а --- критическая нагрузка одного агрегата при данном напоре, МВт; zmax --- максимальное количество работающих гидроагрегатов на ГЭС. Характеристики относительных приростов расхода воды гидростанций при различных напорах представлены на рис. 9.17. Зависимость между критической нагрузкой ГЭС и напором может быть представлена в виде, МВт:

Р кр=(Ркрmax --αг.кр(Нmax --Н))zmax, (9.16)

где Ркр max --- критическая нагрузка гидроагрегата, соответствующая наибольшему напору (Нmax) ГЭС, МВт; Н --- рассматриваемый напор на ГЭС; α г.кр --- величина снижения критической нагрузки при уменьшении напора на 1 м, МВт/м. Максимальная мощность ГЭС может ограничиваться мощностями турбин или генераторов (см. рис. 9.17).

Максимальная мощность, ограничиваемая турбинами, зависит от напора, МВт:

где Ру max --- условная максимальная мощность ГЭС, соответствующая точке пересечения экстраполированной линии ограничения мощности ГЭС по турбинам с экстраполированной характеристикой относительных приростов ГЭС при этом напоре, МВт; αг max --- величина снижения максимальной мощности каждого агрегата ГЭС при уменьшении напора на 1 м, МВт/м. Ограничение по генератору показано на рис. 9.17 вертикальной прямой. Минимальная нагрузка ГЭС может ограничиваться неэнергетическими потребителями: расходом воды на обеспечение судоходства, ирригации, водоснабжения и др. Характеристика относительных приростов ГЭС выражается уравнением вида, (м3/с) / МВт:

при Р>Ркр2

r г =r0г+m1Ркр+m2(z(Ра ---Ркр.а))m3; (9.17 )

при Ркр1<Р≤Ркр2

rг =r0г+m1Ркр2,

где r0 г --- начальное значение относительного прироста расхода воды; т1 --- коэффициент, отражающий наклон характеристики в зоне от минимальной нагрузки до критической при учете неустановившегося режима, связанного с быстрыми изменениями уровня нижнего бьефа ГЭС; т2, т3 --- коэффициенты, отражающие конфигурацию криволинейной части характеристики. Величина r0 г вычисляется по формуле, (м3/с)/МВт:

r0 г = 102/Н ηmax,

где Н --- напор, м; ηmax --- максимальный КПД, отн. ед. Сопоставительные расчеты с использованием конкретных приме ров показали, что погрешность в относительном приросте расхода воды при использовании аналитического выражения (9.14) не превышает 5...6 %.