- •1. Что такое нефть? Распределение природных горючих ископаемых в земной коре. Топливно-энергетический комплексы рф и мира. Крупнейшие нефте-, газодобывающие и перерабатывающие компании мира и рф.

- •Крупнейшие нпз мира в период 2000-2001 гг.

- •2. Основные теории происхождения нефти: неорганическая, органическая и космическая Происхождение нефти

- •Групповой состав нефти

- •Гетероатомные соединения нефти

- •4. Основные типы классификации нефтей: химическая, технологическая и другие. Классификация нефтей

- •5. Природный и попутный нефтяной газы, химический состав. Что такое газовый фактор? природный газ

- •1. Плотности (нефть, конденсат, н/п).

- •Молекулярная масса

- •Давление насыщенных паров

- •Аппарат для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов

- •Критические параметры

- •Критические параметры веществ

- •4. Вязкость

- •7. Оптические свойства нефти и н/п.: цвет, коэффициент преломления, оптическая активность и методы их определения.

- •Коэффициент преломления (рефракции)

- •Зависимость показателя преломления углеводородов от молекулярной массы

- •Оптическая активность

- •8. Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения.

- •Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения

- •Температура воспламенения и самовоспламения

- •Низкотемпературные свойства н/п

- •7.1 Температура помутнения

- •7.2. Температура начала кристаллизации

- •Температура застывания

- •10. Применение ик-спектроскопии к изучению нефти и н/п и газов: основы ик-спектроскопии. Применение ик-спектроcкопии к изучению нефти, нефтепродуктов и газов

- •I. Основы метода ик-спектроскопии

- •2. Расшифровка ик-спектров поглощения

- •Приборы для метода ик-спектроскопии

- •Классификация методов хроматографии

- •12. Основные виды хроматографии: жидкостно-адсорбционная, газо-адсорбционная, жидкостно-жидкостная и газожидкостная хроматографии.

- •2. Детектор по теплоте сгорания (термохимический)

- •3. Пламенно-ионизационный детектор (дип).

- •4. Аргоновый детектор Ловелока.

- •5. Электронно-захватный детектор (эзд)

- •6. Детектор по плотности газов (денситометр или плотномер)

- •Пламенно-фотометрический детектор (пфд).

- •14. Классификация хроматографов.

- •15. Основные хроматографические характеристики: время удерживания и удерживаемый объем, высота и ширина пика, площадь пика и способы их определения

- •Применение газовой хроматографии для исследования углеводородных систем

- •Основные хроматографические характеристики

- •Время удерживания и удерживаемый объем

- •16. Исправленное время удерживания, удерживаемый объем.

- •Влияние скорости газа-носителя на эффективность колонки

- •18. Качественный и количественный хроматографический анализы. Способы идентификации компонентов сложных смесей. Качественный и количественный хроматографический анализы

- •Абсолютная калибровка

- •Содержание компонента, %

- •Внутренняя стандартизация

- •Метод нормализации площадей

- •Классификация установок первичной перегонки нефти

- •Продукты первичной перегонки нефти

- •Комбинированная установка первичной переработки нефти

- •Производительностью 6 млн т/год сернистой нефти:

- •21. Изомеризация пента-гексановой фракции. Катализаторы и схема установки изомеризации пентан-гексановой фракции, основные реакции углеводородов.

- •Переработка природных углеводородных газов

- •1. Изомеризация пентан-гексановой фракции

- •2. Получение мтбэ

- •22. Процессы очистки нефти и н/п: защелачивание основные реакции очистки н/п, демеркаптанизация, процесс «Мерокс», основные реакции очистки н/п.

- •Защелачивание

- •Демеркаптанизация

- •23. Процесс гидроочистки н/п, основные катализаторы, реакции гидрогенолиза гетероатомных соединений, технологические показатели процессов гидроочистка

- •24. Принципиальная схема процессов гидроочистки н/п: бензиновых, керосиновых и дизельных и вакуумных дистиллятов Технологические показатели процессов.

- •Топлива марки рт

- •Го дизельных топлив.

- •Го вакуумных дистиллятов.

- •Каталитический риформинг бензина

- •Каталитический риформинг на получение бензина

- •Каталитический риформинг на получение ароматических углеводородов

- •27. Пиролиз углеводородного сырья, основные реакции пиролиза: реакции изомеризации, замещения, присоединения, рекомбинации, диспропорционирования, цепные реакции. Пиролиз углеводородного сырья

- •28. Технологическая схема установки пиролиза углеводородных фракций. Схема производства эп-300. Основные продукты пиролиза. Пиролиз нефтяного сырья

- •Технологическая схема производства этилена

- •30. Принципиальные схемы процесса и основные технологические показатели. Продукты кк и их использование. Катализаторы процесса кк

- •(Установка rсс):

Метод нормализации площадей

Метод применяют для нахождения процентного содержания всех компонентов в пробе. Он основан на том, что отношение площади пика А данного вещества к сумме площадей всех пиков хроматограммы, умноженное на 100, равно процентному содержанию, присутствующего в пробе вещества:

% А1 = А1∙100 % /(А1 + А2 + Аi)

Этот метод может быть использован для расчета весовых процентов при анализе близкокипящих соединений, соответствующих одному гомологическому ряду. Площади пиков компонентов в общем случае не прямо пропорциональны процентному содержанию, т. е. поправочные коэффициенты для разных соединений различны, в связи с этим необходимо их определение. Определив эти коэффициенты раз и навсегда, их можно использовать для расчета процентного состава смеси.

В связи с тем, что разные детекторы работают по различному принципу, поправочные коэффициенты должны быть рассчитаны для каждого детектора. Расчет поправочных коэффициентов производится следующим образом. Приготавливают искусственную смесь веществ А, В, С, Д и снимают хроматограмму. Вес пробы W каждого введенного компонента известен. Измеряют площади пиков А и для каждого пика рассчитывают отношение A/W. Поправочный коэффициент f рассчитывают путем деления величины A/W, полученной для каждого пика, на эту же величину для бензола (эталона).

Таким образом, если коэффициенты измерены относительно бензола, то поправочный коэффициент бензола принят, равным 1. При тех же параметрах детектора эти поправочные коэффициенты могут быть использованы для содержания компонентов B, C, D в процентах относительно бензола. На основании этих данных вес неизвестного компонента может быть рассчитан следующим образом:

WB = WA ∙ AB/fB ∙ AA , где

WB – вес неизвестного компонента В,

WA – вес стандарта А,

АВ – измеренная площадь пика компонента В,

fB – поправочный коэффициент вещества В по отношению к веществу А,

АА – измеренная площадь пика стандарта.

Пример. Проанализирована смесь этилового спирта, гептана, бензола и этилацетата с использованием детектора по теплопроводности. Определить содержание каждого компонента в смеси в весовых процентах, если площади пиков равны 5,0; 9,0; 4,0; 7,0 см2 соответственно.

Вещество |

Площадь пика, см2 |

Весовой поправочный коэффициент fi |

Этанол |

5,0 |

0,64 |

Гептан |

9,0 |

0,7 |

Бензол |

4,0 |

0,78 |

Этилацетат |

7,0 |

0,79 |

Умножаем площадь пика на весовой поправочный коэффициент:

5 ∙ 0,64 = 0,320;

9 ∙ 0,7 = 0,630;

4 ∙ 0,78 = 0,312;

7 ∙ 0,79 = 0,553;

Сумма = 1,815.

Проводим нормировку и получаем содержание в весовых процентах:

0,320/1,815 = 17,6; 0,630/1,815 = 34,7; 0,312/1,815 = 17,2; 0,553/1,815 = 30,5 %.

Итак основным параметром пика является его площадь, в случае острых симметричных пиков вместо площади можно использовать высоту пика. Измерение высот пиков является более быстрым, чем расчет площадей, однако графики зависимости высоты пика от величины пробы имеют меньший диапазон линейности по сравнению с соответствующими графиками для площадей пиков. Высоту пиков измеряют обычно в мм как расстояние от «нулевой» линии потенциометра до максимума пика. Если наблюдается дрейф нулевой линии, то проводится линия, соединяющая начало и конец пика.

Площади пиков меньше, чем высоты пиков зависят от условий эксперимента. В настоящее время они находят наиболее широкое применение.

Площадь пика рассчитывается как высота пика, умноженная на ширину пика на половине его высоты:

S = h ∙ b, где

h – высота пика, b – ширина пика на половине высоты пика.

В связи с тем, что обычные пики приближенно представляют собой треугольники, вычисление площадей пиков можно проводить, умножая высоту пика на ширину на половине высоты пика.

Этот метод является быстрым и простым. Для симметричных пиков, имеющих достаточно большую ширину, получают хорошие результаты. Точность измерения может быть повышена за счет увеличения скорости диаграммной ленты потенциометра.

Расчет по площади треугольника. Высота пика определяется расстоянием от нулевой линии до точки пересечения касательных. Основание пика берется равным отрезку, образованному при пересечении двух касательных с нулевой линией. Площадь пика рассчитывается как площадь треугольника по произведению половины основания на высоту:

S = 1/2B∙h.

Этот метод отнимает много времени, но позволяет получать точные результаты при условии, что пик имеет симметричную форму.

Наиболее точный и быстрый метод определения площади хроматографического пика является преобразование площади хроматографического пика в электрический сигнал (по принципу электронного интегратора) и выводу его через соответствующий адаптер в компьютер, где по программе рассчитывается полный количественный состав сложных смесей.

Основным преимуществом электронных «преобразователей» является их широкий линейный диапазон, так, например, могут быть зарегистрированы сигналы от 0 до 1400 мв и более. Переключения чувствительности не требуется даже в том случае, когда фиксируются пики, соответствующим компонентам с наибольшей и наименьшей концентрацией.

20. Первичная перегонка нефти на промышленных установках: АТ, АВТ, основные схемы установок первичной перегонки нефти. Продукты первичной перегонки нефти. Комбинированная схема установки АВТ.

Первичная перегонка нефти на промышленных установках

Подготовленная на ЭЛОУ нефть после удаления солей и воды поступает на установки первичной перегонки для разделения на дистиллятные фракции, мазут и гудрон. Полученные фракции и остаток, как правило, не соответствуют требованиям ГОСТ на товарные н/п, поэтому для их облагораживания, а также углубления переработки нефти продукты, полученные на установках АТ и АВТ, используются в качестве сырья вторичных (деструктивных) процессов.

Технология первичной перегонки нефти имеет целый ряд принципиальных особенностей, обусловленных природой сырья и требованиями к получаемым продуктам. Нефть как сырье для перегонки обладает следующими свойствами:

- имеет непрерывный характер выкипания,

- невысокую термическую стабильность тяжелых фракций и остатков, содержащих значительное количество сложных малолетучих смолистоасфальтеновых и серо-, азот- и металлоорганических соединений, резко ухудшающих эксплуатационные свойства н/п и затрудняющих последующую их переработку. Поскольку температура термической стабильности тяжелых фракций примерно соответствует температурной границе деления нефти между дизельным топливом и мазутом по кривой ИТК, первичную перегонку нефти до мазута проводят обычно при атмосферном давлении, а перегонку мазута в вакууме. Также этот выбор обусловлен не только термической стабильностью тяжелых фракций нефти, но и технико-экономическими показателями процесса разделения в целом. В некоторых случаях температурная граница деления нефти определяется требованиями к качеству остатка, так, например, при перегонке нефти с получением котельного топлива температурная граница деления проходит около 300 0С, т.е. примерно половина фракции дизельного топлива отбирается с мазутом для получения котельного топлива.

В последние годы для расширения ресурсов дизельного топлива, а также сырья каталитического крекинга – наиболее важного и освоенного процесса, углубляющего переработку нефти – на установках АТ и АВТ осуществляется все более глубокий отбор дизельной фракции и вакуумного газойля соответственно, а для получения котельного топлива заданной вязкости используется процесс висбрекинга тяжелого остатка вакуумной перегонки. Таким образом, вопрос обоснования и выбора температурной границы деления нефти зависит от вариантов технологических схем переработки мазута и вариантов переработки нефти в целом. Обычно перегонку нефти и мазута ведут соответственно при атмосферном давлении и в вакууме при максимальной (без крекинга) температуре нагрева сырья с отпариванием легких фракций водяных паром. Сложный состав остатков перегонки требует также организации четкого отделения от них дистиллятных фракций, в том числе и высокоэффективной сепарации фаз при однократном испарении сырья. Для этого устанавливают отбойные элементы, что и позволяет избежать уноса капель паровым потоком.

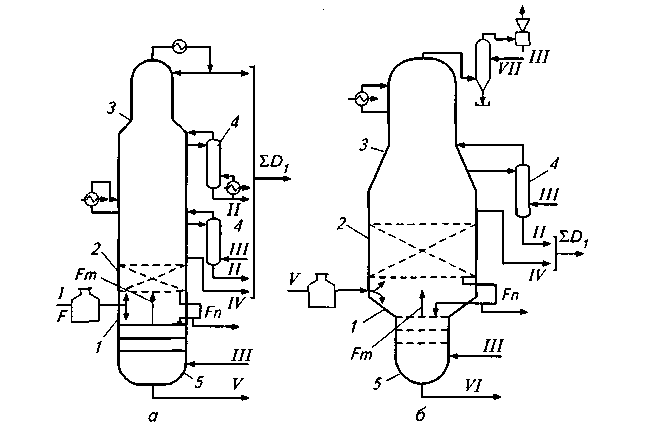

Рис. Принципиальные схемы атмосферной колонны для перегонки нефти (а) и вакуумной колонны для перегонки мазута (б):

1 — секция питания; 2 — сепарационная секция; 3— сложная колонна; 4—боковые отпарные секции; 5—нижняя отпарная секция;

I—нефть; II — дистиллятные фракции; III - водяной пар; IV - затемненный продукт; V - мазут; VI - гудрон; VII - вода;

F - питание; Fn, Fm - количество флегмы и парового потока соответственно; Дi — сумма дистиллятов.

Нефть, нагретая в печи, поступает в секцию питания 1 сложной колонны 3, где происходит однократное ее испарение с отделением в сепарационной секции 2 паров дистиллятной фракции от мазута. Пары, поднимаясь из секции питания навстречу флегме орошения, разделяются ректификацией на целевые фракции, а из мазута за счет отпаривания водяным паром в нижней отпарной секции 5 выделяются легкокипящие фракции. Отпаривание легкокипящих фракций боковых погонов производят в боковых отпарных секциях (колоннах) 4 водяным паром или «глухим» подогревом. Орошение в сложной колонне 3 создается конденсацией паров в верху колонны и в промежуточных ее сечениях. Аналогичным образом организуется и процесс разделения мазута в вакуумной колонне.

Эффективная сепарация фаз в секции питания сложной колонны достигается установкой специальных сепараторов жидкости и промывкой потока паров стекающей жидкостью. Для этого режим работы колонны подбирают таким образом, чтобы с нижней сепарационной секции сложной колонны в нижнюю отпарную секцию стекала флегма Fn, количество которой обусловлено определенным избытком однократного испарения. Если принять расход избытка однократного испарения равным Fn = (0,05-0,07)F, то доля отгона сырья должна быть на величину Fn больше отбора дистиллятной фракции.

При правильной организации промывки отбойников и сепарации фаз после однократного испарения тяжелая дистиллятная фракция содержит незначительное количество смолистоасфальтеновых, сернистых и металлоорганических соединений.

Используемые в промышленности ректификационные колонны позволяют обеспечить требуемую степень разделения дистиллятных фракций при оптимальных затратах тепла, необходимого для таких энергоемких процессов, как первичная перегонка нефти и мазута.