- •1. Что такое нефть? Распределение природных горючих ископаемых в земной коре. Топливно-энергетический комплексы рф и мира. Крупнейшие нефте-, газодобывающие и перерабатывающие компании мира и рф.

- •Крупнейшие нпз мира в период 2000-2001 гг.

- •2. Основные теории происхождения нефти: неорганическая, органическая и космическая Происхождение нефти

- •Групповой состав нефти

- •Гетероатомные соединения нефти

- •4. Основные типы классификации нефтей: химическая, технологическая и другие. Классификация нефтей

- •5. Природный и попутный нефтяной газы, химический состав. Что такое газовый фактор? природный газ

- •1. Плотности (нефть, конденсат, н/п).

- •Молекулярная масса

- •Давление насыщенных паров

- •Аппарат для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов

- •Критические параметры

- •Критические параметры веществ

- •4. Вязкость

- •7. Оптические свойства нефти и н/п.: цвет, коэффициент преломления, оптическая активность и методы их определения.

- •Коэффициент преломления (рефракции)

- •Зависимость показателя преломления углеводородов от молекулярной массы

- •Оптическая активность

- •8. Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения.

- •Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения

- •Температура воспламенения и самовоспламения

- •Низкотемпературные свойства н/п

- •7.1 Температура помутнения

- •7.2. Температура начала кристаллизации

- •Температура застывания

- •10. Применение ик-спектроскопии к изучению нефти и н/п и газов: основы ик-спектроскопии. Применение ик-спектроcкопии к изучению нефти, нефтепродуктов и газов

- •I. Основы метода ик-спектроскопии

- •2. Расшифровка ик-спектров поглощения

- •Приборы для метода ик-спектроскопии

- •Классификация методов хроматографии

- •12. Основные виды хроматографии: жидкостно-адсорбционная, газо-адсорбционная, жидкостно-жидкостная и газожидкостная хроматографии.

- •2. Детектор по теплоте сгорания (термохимический)

- •3. Пламенно-ионизационный детектор (дип).

- •4. Аргоновый детектор Ловелока.

- •5. Электронно-захватный детектор (эзд)

- •6. Детектор по плотности газов (денситометр или плотномер)

- •Пламенно-фотометрический детектор (пфд).

- •14. Классификация хроматографов.

- •15. Основные хроматографические характеристики: время удерживания и удерживаемый объем, высота и ширина пика, площадь пика и способы их определения

- •Применение газовой хроматографии для исследования углеводородных систем

- •Основные хроматографические характеристики

- •Время удерживания и удерживаемый объем

- •16. Исправленное время удерживания, удерживаемый объем.

- •Влияние скорости газа-носителя на эффективность колонки

- •18. Качественный и количественный хроматографический анализы. Способы идентификации компонентов сложных смесей. Качественный и количественный хроматографический анализы

- •Абсолютная калибровка

- •Содержание компонента, %

- •Внутренняя стандартизация

- •Метод нормализации площадей

- •Классификация установок первичной перегонки нефти

- •Продукты первичной перегонки нефти

- •Комбинированная установка первичной переработки нефти

- •Производительностью 6 млн т/год сернистой нефти:

- •21. Изомеризация пента-гексановой фракции. Катализаторы и схема установки изомеризации пентан-гексановой фракции, основные реакции углеводородов.

- •Переработка природных углеводородных газов

- •1. Изомеризация пентан-гексановой фракции

- •2. Получение мтбэ

- •22. Процессы очистки нефти и н/п: защелачивание основные реакции очистки н/п, демеркаптанизация, процесс «Мерокс», основные реакции очистки н/п.

- •Защелачивание

- •Демеркаптанизация

- •23. Процесс гидроочистки н/п, основные катализаторы, реакции гидрогенолиза гетероатомных соединений, технологические показатели процессов гидроочистка

- •24. Принципиальная схема процессов гидроочистки н/п: бензиновых, керосиновых и дизельных и вакуумных дистиллятов Технологические показатели процессов.

- •Топлива марки рт

- •Го дизельных топлив.

- •Го вакуумных дистиллятов.

- •Каталитический риформинг бензина

- •Каталитический риформинг на получение бензина

- •Каталитический риформинг на получение ароматических углеводородов

- •27. Пиролиз углеводородного сырья, основные реакции пиролиза: реакции изомеризации, замещения, присоединения, рекомбинации, диспропорционирования, цепные реакции. Пиролиз углеводородного сырья

- •28. Технологическая схема установки пиролиза углеводородных фракций. Схема производства эп-300. Основные продукты пиролиза. Пиролиз нефтяного сырья

- •Технологическая схема производства этилена

- •30. Принципиальные схемы процесса и основные технологические показатели. Продукты кк и их использование. Катализаторы процесса кк

- •(Установка rсс):

Классификация методов хроматографии

Хроматографический метод М. С. Цвета является универсальным методом разделения и анализа смесей веществ самой различной природы. Разнообразие конкретных задач привело к возникновению множества вариантов метода.

Классификация по признаку природы явлений, лежащих в основе разделения (Е. Н. Гапон), подразделяет хроматографию на три основных вида: 1) адсорбционную; 2) распределительную; 3) осадочную.

Как показывает название, в основе адсорбционной хроматографии лежит адсорбция разделяемых веществ на твердой поверхности выбранного адсорбента. Адсорбция обусловлена или физическими ван-дер-ваальсовыми силами межмолекулярного взаимодействия в системе адсорбат—адсорбент (молекулярная хроматография), или силами химического сродства, действующими, например, в процессе реакции при обмене ионов разделяемых компонентов на поверхностные ионы применяемого ионообменного адсорбента (ионообменная хроматография). В обоих случаях главным условием для осуществления разделения должно быть различие энергии адсорбции разделяемых веществ, что равносильно различию коэффициентов адсорбции.

В основе распределительной хроматографии лежит растворимость разделяемых веществ в жидкости; главное условие для их разделения — различие в растворимости. Однако, поскольку разделение протекает на границе двух фаз, несмешивающихся между собой,— неподвижной (жидкости) и подвижной (жидкости идя газа), то правильнее сказать, что в данном случае процесс разделения определяется различием коэффициентов распределения разделяемых веществ между обеими фазами. Отсюда происходит и само название данного варианта хроматографии — распределительная. Природа сил межмолекулярного взаимодействия имеет тот же характер, что и в адсорбционной хроматографии. Но в первую очередь это ван-дер-ваальсовы силы.

В основе осадочной хроматографии лежит образование нерастворимых соединений в результате химических реакций разделяемых веществ с реактивом-осадителем. ]

Внутри каждого вида хроматографии по мере их развития возникали и продолжают возникать различные варианты или разновидности. Так, адсорбционная и распределительная хроматография может осуществляться на колонках, фильтровальной бумаге, тонком слое сорбента, нанесенном на стеклянную пластинку; колонки могут иметь различную форму и конструкцию.

В зависимости от этих факторов различные варианты получают соответствующие названия: колоночная, бумажная, тонкослойная и т. д..

12. Основные виды хроматографии: жидкостно-адсорбционная, газо-адсорбционная, жидкостно-жидкостная и газожидкостная хроматографии.

Классификация по агрегатному состоянию неподвижной и подвижной фаз получила наибольшее распространение. Этой классификации соответствует и определение хроматографии, данное из|вестным специалистом по газовой хроматографии А. Кейлемансом: «Хроматографией называется физико-химический метод разделения, при котором разделяемые компоненты распределены между двумя фазами, одной из которых является неподвижный слой с большой поверхностью, а другой — поток, фильтрующийся, через неподвижный слой».

Неподвижная фаза может быть твердым телом, обладающим адсорбционными свойствами (адсорбционная хроматография), или жидкостью, нанесенной для создания большей поверхности обмена на границе раздела фаз на гранулированный инертный материал'— носитель (распределительная хроматография).

Подвижная фаза может быть жидкостью, газом или паром. Соответственно, можно выделить четыре основных вида хроматографии: жидкостно-адсорбционная, газо-адсорбционная, жидкостно-жидкостная и газожидкостная. Эта классификация была рекомендована и получила одобрение на Первом международном симпозиуме по газовой хроматографии, состоявшемся в 1956 г. в Лондоне.

Классификация на основе методики проведения анализа. Приведем подробную характеристику трех наиболее универсальных способов: 1) фронтального; 2) элюентного; 3) вытеснительного.

Фронтальный способ наиболее прост по выполнению. Через хроматографическую колонку с сорбентом непрерывным потоком пропускают раствор исследуемой смеси веществ или газовую смесь. В результате сорбент насыщается компонентами смеси. Если компоненты различаются по сорбируемости, то соответственно этому они располагаются в колонке. Однако они разделяются не полностью.

В чистом виде может быть выделен лишь первый, наиболее слабо сорбирующийся компонент, который движется вдоль слоя сорбента впереди остальных. За зоной первого компонента следует в непосредственном контакте зона, содержащая первый и второй компоненты. Третья зона содержит смесь первого, второго и третьего компонентов и т. д.

В некоторый момент времени сорбент насыщается и наступает «проскок», т. е. из колонки начинает выходить первый, наиболее слабо сорбирующийся компонент. Если пропускать жидкость или газ, выходящие из колонки, через детектор концентраций и наносить показания его в течение всего опыта на график, то полученная выходная кривая будет иметь форму ступенчатой кривой, где число ступеней равно числу разделяемых компонентов смеси.

Несмотря на простоту, фронтальный способ не нашел широкого применения в анализе, так как не дает полного разделения. Однако он весьма эффективен для препаративного выделения чистого вещества из технического продукта при условии, конечно, что это вещество удерживается в колонке слабее всех других компонентов продукта.

Типичные примеры фронтального способа: очистка воды пермутитами или другими ионообменными адсорбентами, очистка воздуха активированными углями от отравляющих веществ в противогазах и вентиляционных фильтрах химических предприятий. С точки зрения химика-аналитика метод пригоден для предварительного качественного анализа неизвестной смеси и особенно для определения числа входящих в ее состав компонентов, что, например, делал М. С. Цвет при предварительном исследовании состава хлорофилловых пигментов.

Возможность применения фронтального способа для определения количественного состава, как уже говорилось, ограничена из-за неполноты разделения. Классон (Швеция), разработавший теорию этого способа, предложил ряд формул для расчета количественного состава сложной смеси, однако практическое применение этих формул затрудняется необходимостью точного предварительного определения объемов удерживания и изотермы адсорбции отдельных компонентов.

Необходимо также отметить, что этот способ может быть эффективен лишь в случае выпуклой и линейной формы изотермы адсорбции компонентов исследуемой смеси, так как лишь тогда получаются четкие крутые ступени на выходной кривой. Из этого следует, что для осуществления фронтального способа наиболее подходящими должны быть высокоактивные адсорбенты, например активированный уголь, силикагель.

Элюентный (проявительный) способ выгодно отличается от фронтального тем, что он позволяет полностью разделить многокомпонентную смесь. В отличие от фронтального способа в элюентном исследуемую смесь вводят в колонку в виде порции раствора или газа, а не непрерывно, как при фронтальном способе.

После введения такой порции колонку промывают растворителем или газом-носителем (проявляют). На выходе из колонки детектор фиксирует непрерывно концентрацию компонентов, а связанный с ним регистрирующий прибор записывает выходную кривую в виде ряда пиков, число которых соответствует числу разделенных компонентов.

Элюентный способ получил наиболее широкое применение, причем как в жидкофазной, так и в газовой хроматографии и не только с аналитической, но и с препаративной целью. Это объясняется тем, что при правильном выборе условий разделения (сорбента, температуры колонки, скорости потока проявителя, количества исследуемой смеси, вводимой в колонку, и др.) из колонки компоненты смеси выходят практически в чистом виде и их можно выделить для исследования другими методами, а качественный и количественный состав можно определить простым измерением объемов удерживания и площадей пиков.

Вытеснительный способ отличается от фронтального и элюентного тем, что после введения пробы исследуемой смеси колонку промывают растворителем или газом-носителем, к которым добавлено растворимое вещество (в жидкофазной хроматографии) или вещество в газообразном (парообразном) состоянии (в газовой хроматографии).

Это вещество должно адсорбироваться сильнее любого из компонентов разделяемой смеси и называется вытеснителем, так как оно, обладая наибольшей адсорбируемостью, вытесняет более слабо адсорбирующиеся компоненты.

Благодаря эффекту адсорбционного вытеснения, открытому М. С. Цветом, происходит вытеснение компонентов из адсорбента в последовательности, соответствующей их адсорбируемости, и компоненты разделяются; при этом зоны компонентов движутся по слою адсорбента с одинаковой скоростью, соприкасаясь между собой, по направлению к выходу из колонки.

К моменту полного насыщения адсорбента вытеснителем детектор запишет ступенчатую выходную кривую, отличающуюся от фронтальной кривой тем, что каждая ступень соответствует чистому компоненту. Высота ступени характеризует компонент с качественной стороны, а длина ступени пропорциональна содержанию данного компонента в исследуемой смеси.

Обязательным условием для хорошего разделения, в противоположность элюентному способу, является резко выраженная выпуклая форма изотерм адсорбции разделяемых компонентов и вытеснителя.

А это условие выполнимо лишь в случае применения высокоактивных адсорбентов: активированных углей (березового БАУ, каменноугольного антрацита АГ-2, норита), силикагелей различных марок и др.

Трудность выбора концентрации вытеснителя в проявителе, взаимная диффузия на границе зон, препятствующая получению на выходе из колонки достаточно чистых компонентов разделяемой смеси, а также длительность процесса разделения затрудняют использование этого способа в аналитических целях. Однако для препаративных целей способ не потерял значения, так как возможность применения таких высокоактивных и доступных адсорбентов, как активированные угли, позволяет достигать высокой производительности. Достоинством способа является также то, что зоны не размываются в отличие от элюентного способа.

До конца 50-х годов промышленность не производила газовых и жидкостных хроматографов, и хроматографисты своими силами изготовляли и налаживали простейшие газо-хроматографические установки.

Тем не менее первоначальные и наиболее оригинальные открытия, как, например, открытие Мартином и Джеймсом газо-жидкостной хроматографии, были сделаны именно с применением простейшей аппаратуры.

Любая простейшая хроматографическая установка или хроматограф промышленного изготовления состоит из следующих основных узлов:

источник газа-носителя с системой очистки, регулирования и измерения его потока через хроматографическую колонку;

узел ввода пробы в колонку;

хроматографическая колонка;

детектор с регистратором (визуальным или самопишущим);

интегратор, ЭВМ, дисплей.

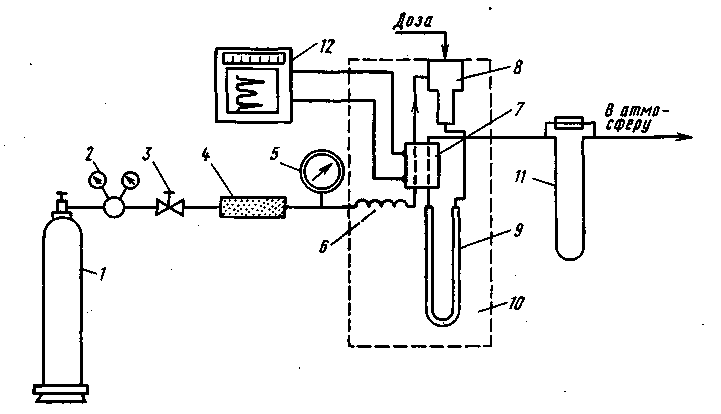

Рис.

2. Типовая схема лабораторной

газо-хроматографнческой установки

На рис.2. приведена принципиальная схема газового хроматографа с детектором по теплопроводности (катарометром) и самописцем.

Газ-носитель (азот, гелий, водород и др.) из баллона высокого давления 1 через редуктор 2 и вентиль тонкой регулировки 3 поступает в осушительную трубку 4, наполненную прокаленным хлоридом кальция и молекулярными ситами для очистки газа-носителя от посторонних газов и паров.

Затем, минуя манометр 5, он проходит через подогреватель 6 в ячейку катарометра 7 и узел ввода пробы 8. Захватив пробу анализируемой смеси в виде пара или газа, которую вводят в колонку через резиновую мембрану узла ввода пробы, газ-носитель направляется в хроматографическую колонку 9.

В колонке анализируемая смесь разделяется 7 и узел ввода пробы 8. Захватив пробу анализируемой смеси в виде пара или газа, которую вводят в колонку через резиновую мембрану узла ввода пробы, газ-носитель направляется в хроматографическую колонку 9.

В колонке анализируемая смесь разделяется на составные компоненты. Колонка и детектор термостатируются воздушным или водяным термостатом 10. По выходе из колонки газ-носитель вместе с вымываемыми из нее компонентами поступает в измерительную ячейку катарометра, а далее через реометр // или другой измеритель скорости потока направляется в атмосферу. Хроматограмма записывается электронным потенциометром 12.

Разделительная способность колонки зависит от целого ряда факторов: от природы и количества неподвижной фазы, о т величины частиц адсорбента или носителя, их удельной поверхности и размеров пор, от равномерности их набивки, от дины и диаметра колонки, от температуры, от скорости потока газа-носителя и распределения давления газа вдоль колонки и от величины и скорости испарения введенной пробы.

Универсальность газовой хроматографии потребовала разработки более универсальных хроматографов. Возросли также требования к чувствительности детекторов, особенно в связи с возникшей в начале 60-х годов проблемой анализа мономеров и Особо чистых веществ на содержание микропримесей. Резко возросла потребность в газовых хроматографах с широкими возможностями применения, что послужило толчком к развитию промышленного производства газовых хроматографов универсального типа как в нашей стране, так и за рубежом.

Современный газовый хроматограф состоит из следующих основных частей.

Устройство подготовки пробы для хроматографического анализа (обогащение, концентрирование, пиролиз).

Баллон с газом-носителем или лабораторная линия со сжатым газом и газовая панель, включающая в себя очистку газа, установку расхода газа или давления, стабилизацию давления и измерение .этого давления или расхода газа. Очистка газа-носителя контролируется фоновым током — нулевой линией самописца: если есть дрейф и флуктуация ее после длительной продувки колонки, значит, загрязнен газ-носитель.

Устройство для ввода пробы и для ее испарения — дозатор-испаритель.

Хроматографическая колонка.

Термостат колонки, регулирующий нужную температуру и измеряющий ее.

Детектор, преобразующий изменение состава компонентов в электрический сигнал.

Измерительная схема, содержащая питание детектора, измерение и усиление сигнала.

Регистратор, записывающий в координатах время — сигнал результаты хроматографического анализа.

Электронный интегратор, автоматически фиксирующий площадь пика и время его выхода, цифропечатающее устройство, дисплей.

13. Детекторы в газовой хроматографии: катарометр, ДИП, термохимический детектор, аргоновый детектор, электронно-захватный детектор, детектор по плотности газов (плотномер), пламенно-фотометрический детектор.

Применение газовой хроматографии для исследования углеводородных систем

Детекторы

Методы обнаружения /детектирования/ и измерения количества компонентов могут быть распределены на две группы: к первой относятся интегральные детекторы, ко второй - дифференциальные.

В первом случае компоненты в потоке регистрируются суммарно. Выходная кривая здесь приобретает волнообразную форму и состоит из серии восходящих ступеней. При использовании интегральной системы детектирования количества каждого компонента определяется непосредственно.

В связи с бесцветностью газов и паров в газовой хроматографии наблюдают за ходом разделения, непрерывно исследуя газ, выходящий из хроматографической колонки, физическим прибором — детектором. Последний непрерывно измеряет концентрацию компонентов на выходе их из хроматографической колонки и преобразует концентрацию в электрический сигнал, который регистрируется самопишущим прибором. На движущейся ленте самописца получается пикообразная или ступенчатая выходная кривая — хроматограмма, которая играет ту же роль, что и окрашенная хроматограмма Цвета, хотя по внешнему виду с ней ничего общего не имеет.

Система детектирования хроматографа — устройство, измеряющее и регистрирующее результаты хроматографического анализа. Система детектирования состоит из трех элементов — детектора, усилителя и регистратора.

Детектор преобразует изменение состава в изменение сигнала. Часто его называют первичным регистрирующим прибором, мозгом хроматографической установки. Вторичным регистрирующим прибором является регистратор — прибор, записывающий сигнал.

Сигнал в детекторе возникает в результате попадания молекул анализируемого вещества в детектор. Если хроматографическое разделение проведено правильно (т. е. вещества разделяются), то в детектор входит бинарная смесь — газ-носитель + компонент.

История развития газовой хроматографии в известной степени есть история развития детектора. На первом этапе детектирование основывалось на химическом определении суммарного количества вещества (поглощение газа-носителя, титрование и т. д.).

Применение катарометра— детектора, работающего по принципу измерения теплопроводности, произвело известный переворот в газовой хроматографии. Однако катарометр обладает рядом недостатков. Невысокая чувствительность делает его мало пригодным для анализа примесей и микропримесей. Зависимость показаний катарометра от температуры, давления и скорости потока газа-носителя вносит погрешности в результаты анализа. В связи с этим предпринимались поиски новых физических принципов детектирования: измерение плотности (газовые весы Мартина), теплоты адсорбции, диэлектрической постоянной и др.

В термохимическом детекторе используется эффект теплоты сгорания компонентов анализируемой пробы в присутствии катализатора— платинового проволочного сопротивления. Этот детектор чувствительнее катарометра. Однако он не получил широкого распространения из-за малой устойчивости каталитических элементов и недостаточной стабильности калибровочных данных.

Общие требования, предъявляемые к детекторам:|

- достаточная чувствительность для решения конкретной аналитической или препаративной задачи;

- малая инерционность;

- малая зависимость показаний от параметров опыта (температуры, давления, скорости потока и т. д.);

- линейная связь между показаниями и концентрацией в широком интервале ее изменения;

- легкость записи показаний и передачи их на расстояние;

- простота, дешевизна изготовления;

- стабильность нулевого показания.

Основные характеристики детекторов: чувствительность, граничная (пороговая) чувствительность, инерционность, линейный динамический диапазон.

Чувствительность передает связь между показаниями прибора (величиной сигнала детектора) и измеряемой характеристикой (концентрацией, потоком).

Время отклика детектора на сигнал не должно превышать 1 с. Инерционность вызывает смешение компонентов в детекторе и искажает результаты анализа. Постоянная времени τo детектора должна быть значительно меньше времени прохождения бинарной смеси через камеру детектора, иначе сигнал детектора не будет пропорционален концентрации компонента (будет занижен). Постоянную времени детектора τo определяют следующим образом. Какой-либо компонент вводят в детектор помимо колонки. Инерционность находят по ширине полученного в этих условиях пика (обычно это пик воздуха) и выражают в секундах.

Точность количественного анализа зависит от формы зависимости между концентрацией и сигналом детектора. Анализ тем точнее, чем ближе эта зависимость к линейной. Линейность показаний можно определить по тангенсу угла наклона кривой зависимости сигнала детектора от концентрации, построенной в логарифмической шкале. В случае идеальной линейности этот наклон равен 1,00.

Линейность пламенно-ионизационного детектора 0,95—0,99. Линейныи динамический диапазон можно определить как отношение наибольшей и наименьшей концентраций, между которыми заключена область линейных показаний детектора. Свойство детектора сохранять чувствительность с изменением концентрации называется линейностью детектора. Наиболее распространены следующие дифференциальные детекторы.

1. Катарометр (детектор по теплопроводности). Принцип работы катарометра (рис. 1) основан на том, что нагретое тело теряет теплоту со скоростью, зависящей от состава окружающего газа. Поэтому скорость теплоотдачи может быть использована для определения состава газа. Действие этого детектора основано на сравнении теплопроводности анализируемого вещества и газа-носителя.

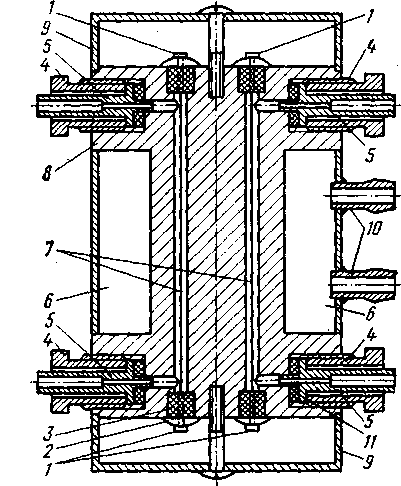

Рис. 1. Катарометр в разрезе:

1 - выходные контакты мостовой схемы; 2 - проходной фарфоровый изолятор: 3 - тефлоновая пробка; 4 - прижимная гайка; 5 - пуансон; 6 - водяная рубашка; 7 - нагревательные элементы; 8 - блок-корпус; 9 - крышка: 10 - штуцеры; 11 - тефлоновая прокладка.

Контакты А – В - к гальванометру или самописцу

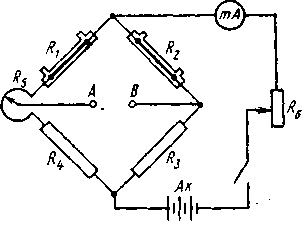

Рис. 2. Мостовая измерительная схема катарометра:

R1, R2-нагревательныеэлементы: R3 и R4 - проволочные стандартные сопротивления; R5 - нулевой потенциометр; R6 - токовый реостат: Ak - аккумуляторная щелочная батарея НКН-100; mА — миллиамперметр.

Первый прибор для определения чистоты газов был предложен в 1915 г. Шейкспиром и назван катарометром (от гр. Каtharos - чистый). Классон в 1946 г. предложил использовать катарометр в качестве детектора в газовой хроматографии.

Катарометр надежен в работе и прост в изготовлении. Он представляет собой массивный блок из латуни или нержавеющей стали с двумя ячейками, в каждой из них находятся чувствительные нагревательные элементы - нити из вольфрамовой или платиновой проволоки или термисторы.

Термисторами называют полупроводниковые термосопротивления с более высоким температурным коэффициентом сопротивления по сравнению с вольфрамовыми и платиновыми нитями. Они представляют собой спекшиеся смеси оксидов марганца, кобальта и никеля с добавлением микроэлементов для обеспечения желаемых электрических свойств.

Термистор имеет форму маленького шарика, для обеспечения химической инертности покрытого стеклом. Термисторы обладают существенными преимуществами перед нитями накала: у них меньше размеры, значительно больше сопротивление, отрицательный температурный коэффициент сопротивления. Чувствительность термистора снижается с повышением температуры (в два раза при нагревании на каждые 30°С), поэтому на низкотемпературном термисторе рекомендуется работать при температуре не выше 100°С. При более высокой температуре рекомендуется применять платиновые или вольфрамовые нити диаметром 5 мкм или высокотемпературные термисторы. Один из каналов в блоке катарометра является измерительной ячейкой, другой — сравнительной.

На рис. 2 представлена электрическая схема катарометра.

Принцип работы катарометра заключается в следующем. Нагревательные элементы в сравнительной и рабочей ячейках нагревают постоянным электрическим током от аккумуляторной батареи НКН-ГОО или от специального стабилизированного источника питания. Теплопроводность окружающего нагревательные элементы газа определяет температуру, а следовательно, и сопротивление нагревательных элементов. Когда через обе ячейки катарометра протекает чистый газ-носитель, температура нагревательных элементов одинакова. Если через сравнительную ячейку катарометра протекает чистый газ-носитель, а через измерительную - газ-носитель плюс компонент, выходящий из хроматографической колонки, то температура, а следовательно, и сопротивление нагревательных элементов будут разные, что нарушает баланс измерительного моста. Различие в температуре обусловлено различием в теплопроводности газа в сравнительной и измерительной ячейках катарометра.

Поскольку абсолютное измерение теплопроводности затруднено, применяют мостовую схему Уитстона (см. рис. 2). Она содержит два нагревательных элемента R1 и R2, вмонтированных в катарометр, и два одинаковых проволочных сопротивления R3 и R4. Чувствительные нагревательные элементы являются, следовательно, активными плечами мостовой измерительной схемы (мост Уитстона). На измерительный мост подается постоянное стабилизированное напряжение 6—12 В. Температура чувствительных элементов повышается до тех пор, пока не установится равновесие между подводимой электрической энергией и потерей теплоты. Скорость теплоотвода зависит от температуры стенок ячеек, которые должны иметь постоянную температуру. Эта температура не должна быть ниже температуры колонки, так как может происходить конденсация пара в детекторе.

Если мост в начале работы сбалансирован сопротивлением R5 при продувании через обе ячейки газа-носителя, а затем к газу-носителю, выходящему из хроматографической колонки, подмешивают какой-либо компонент, имеющий другую теплопроводность, то в мостовой схеме возникает разность потенциалов между клеммами A и B, обусловленная различием сопротивлений нагревательных элементов в сравнительной и измерительной ячейках. Эта разность потенциалов записывается самопишущим потенциометром.

Важнейшими характеристиками катарометра являются стабильность нулевого показания (когда через обе ячейки катарометра проходит чистый газ-носитель), чувствительность его по отношению к различным компонентам и инерционность.

При использовании газа-носителя с высокой теплопроводностью (водород, гелий) резко повышается чувствительность детектора к анализируемым веществам. Теплопроводность газа тем больше, чем меньше молекула газа.