- •«Северный (Арктический) федеральный университет имени м.В. Ломоносова»

- •1.2.2 Определение расчетных усилий.

- •1.2.6. Конструирование плиты

- •1.3.2 Определение расчетных усилий

- •1.3.5 Расчет на прочность сечений, нормальных к продольной оси

- •1.3.5.2 Расчет на положительные моменты

- •2.1.3 Корректировка основного варианта

- •2.2.6.2 Расчеты прогибов

- •2.2.7 Проверка плиты перекрытия на нагрузки при транспортировке и монтаже

- •2.2.8 Расчет монтажных петель

- •2.3.6 Расчет на прочность сечений, нормальных к продольной оси

- •2.3.9 Эпюра материалов

- •2.3.10 Расчет анкеровки обрываемой арматуры

2.1.3 Корректировка основного варианта

Корректировка основного варианта необходима, чтобы учесть тип ригеля и величину опирания конструкций на стены.

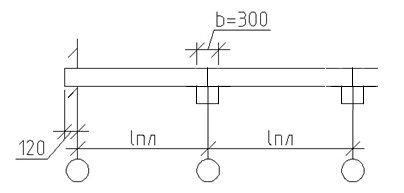

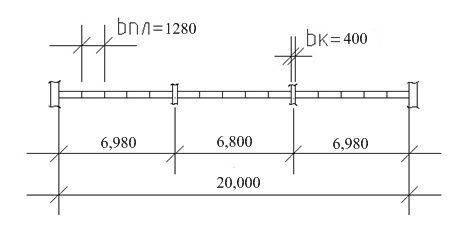

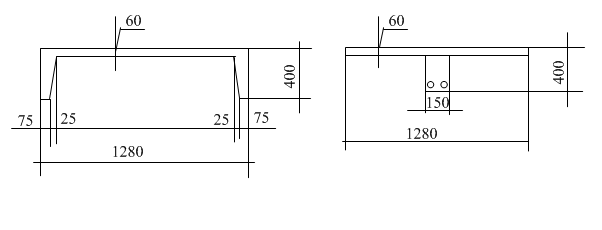

Величину опирания плит на стены принимаем равной 120 мм, ригелей на стены –380 мм. Приведем эскиз проектируемого основного варианта проектируемого перекрытия с необходимыми разрезами (Рисунок 2.1.3.1).

Рисунок 2.1.3.1 – Выбранный вариант с необходимыми размерами

Рисунок 2.1.3.2 – Разрез 1-1

Определяем пролет плиты:

;

(2.1.3.1)

;

(2.1.3.1)

м.

м.

Рисунок 1.3.3 – Разрез 2-2

Определяем пролет крайнего ригеля:

;

(2.1.3.2)

;

(2.1.3.2)

м.

м.

Определяем пролет среднего ригеля:

;

(2.1.3.3)

;

(2.1.3.3)

м.

м.

2.2 Расчет и конструирование плиты перекрытия

2.2.1 Назначение размеров плиты перекрытия, сбор нагрузок на плиту перекрытия

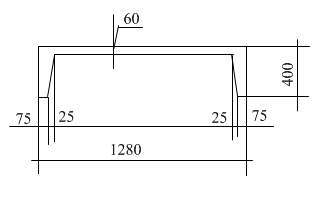

Рисунок 2.2.1.1 – Схема ребристой плиты

Производим сбор нагрузок на квадратный метр панели перекрытия.

Нагрузка от собственного веса панели определяется по следующей формуле:

;

(2.2.1.1)

;

(2.2.1.1)

где

- площадь сечения бетона:

- площадь сечения бетона:

-

плотность бетона,

-

плотность бетона,

-

ширина плиты.

-

ширина плиты.

Таблица 2.2.1.1 – Нагрузки на 1 м2 плиты

Нагрузка |

Норм. Значение |

Коэффициент надежности |

Расчетное значение |

Постоянная нагрузка |

|||

1. Собственный вес плиты |

2,66 |

1,1 |

2,93 |

2. ЦПС |

0,36 |

1,3 |

0,47 |

3. Керам. Плитка |

0,144 |

1,2 |

0,17 |

ИТОГО |

|

|

|

Временная нагрузка |

|||

Полезная |

=10 |

1,2 |

|

|

|

|

15,57 |

Кратковременная |

1,5 |

- |

1,8 |

Длительная

|

|

- |

10,2 |

2.2.2 Определение усилий от нормативных и расчетных нагрузок

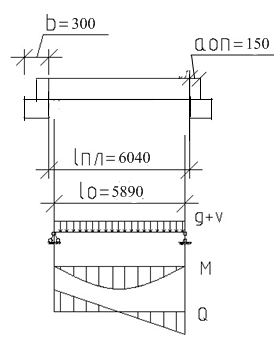

Сборная плита рассчитывается как шарнирно опертая балка на двух опорах.

Расчетные пролеты определяем между серединами площадок опирания. Принимаем их равными 120 мм. Тогда:

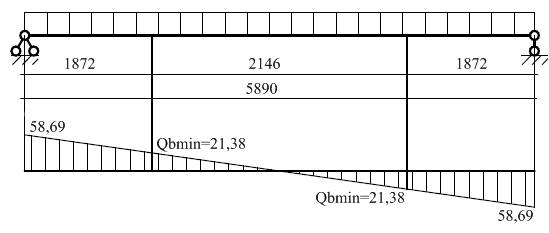

Рисунок 2.2.2.1 – Расчетная схема с назначением размеров и характером эпюр внутренних усилий

;

(2.2.2.1)

;

(2.2.2.1)

м;

м;

;

(2.2.2.2)

;

(2.2.2.2)

м;

м;

1. Определяем усилия для расчетов по первой группе предельных состояний (расчеты на прочность).

;

(2.2.2.3)

;

(2.2.2.3)

;

;

;

(2.2.2.4)

;

(2.2.2.4)

;

;

2. Определяем усилия для расчетов по второй группе предельных состояний.

а) Усилия от действия полных нагрузок:

;

(2.2.2.5)

;

(2.2.2.5)

;

;

;

(2.2.2.6)

;

(2.2.2.6)

;

;

б) Усилия от действия длительных нагрузок:

;

(2.2.2.7)

;

(2.2.2.7)

;

;

;

(2.2.2.8)

;

(2.2.2.8)

;

;

2.2.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

Характеристики материалов определяются согласно заданию на проектирование, а также в соответствии с СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры». (Таблица 2.2.3.1).

Таблица 2.2.3.1 – Характеристики материалов

Материал |

||

Бетон |

Продольная арматура |

Поперечная арматура |

Класс B20 |

Класс А500 |

Класс B500, А240, А400 |

; ; ; ;

|

|

|

2.2.4 ПРОВЕРКА РАЗМЕРОВ СЕЧЕНИЯ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Проверку размеров сечения плиты произведем, исходя из расчета на прочность по наклонным сечениям самой тонкой части сечения. Проверим соблюдение условия:

.

.

кН.

кН.

,

(2.2.4.1)

,

(2.2.4.1)

где b – суммарная толщина всех ребер плиты, b = 0,150 м;

– рабочая высота сечения плиты.

, (2.2.4.2)

где h – высота плиты, h = 0,40 м;

d – диаметр продольной арматуры, предварительно принимаем d = 32 мм;

- величина защитного слоя бетона, согласно п.8.3.2 СП 52-101-2003 принимаем = 32 мм.

м.

м.

Тогда

0,3

10,35

0,3

10,35 = 163,94 кН

= 163,94 кН

58,69<163,94 кН.

Условие выполняется. Окончательно принимаем размеры плиты.

2.2.5 РАСЧЕТ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО I ГРУППЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

К расчету принимаются усилия, возникающие от расчетных нагрузок

2.2.5.1 РАСЧЕТЫ ПО СЕЧЕНИЯМ НОРМАЛЬНЫМ К ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ

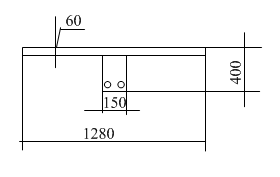

Для дальнейшего расчета необходимо привести сечение, нормальное к продольной оси элемента, к тавровому (Рисунок 2.2.5.1), поскольку плита работает как однопролетная шарнирная балка, следовательно, сжатая зона всегда будет располагаться в верхней части сечения.

Рисунок 2.2.5.1.1 – Исходное и тавровое сечения

Проверим,

выходит ли сжатая зона за пределы полки

под действием максимального момента

. Для

этого определим, какой изгибающий момент

воспринимается сечением при высоте

сжатой зоны равной ширине полки:

. Для

этого определим, какой изгибающий момент

воспринимается сечением при высоте

сжатой зоны равной ширине полки:

,

(2.2.5.1.1)

,

(2.2.5.1.1)

где

- высота полки,

- высота полки,

;

;

– ширина полки, = 1280 мм;

кН

м;

кН

м;

Получили, что

,

,

следовательно

к расчету можно принять прямоугольное

сечение 1,280х0,4 м2

с рабочей высотой

.

.

Для определения требуемой площади арматуры определим вспомогательный коэффициент для максимального значения изгибающего момента по формуле (1.3.5.2.2):

;

.

.

Для

вспомогательный коэффициент

вспомогательный коэффициент

и относительную высоту сжатой зоны

бетона

и относительную высоту сжатой зоны

бетона

.

.

Определим значение граничной высоты сжатой зоны бетона для нашего сечения по формуле (1.2.5.2):

;

.

.

Условие выполняется, значит, изменение размеров сечения не требуется.

Определим требуемую площадь поперечного сечения продольной арматуры для каждого значения изгибающего момента по формуле (1.2.5.3):

;

;

;

Принимаем 2 стержня диаметром 20 мм. Армирование покажем на рисунке 2.2.5.1.2.

Рисунок 2.2.5.1.2 – Продольное армирование плиты

Выполним проверку прочности с подобранной арматурой. Для этого определим фактическую высоту сжатой зоны по формуле (1.3.5.2.3):

,

,

где - фактическая

площадь арматуры,

- фактическая

площадь арматуры,

;

;

;

;

Полученное значении высоты сжатой зоны меньше ширины полки. Прочность обеспечена.

Вычислим момент, который может воспринимать сечение по формуле (1.3.5.2.4):

;

кН

м;

кН

м;

> Мmax

95,01>86,42.

Проверка прочности выполнена, прочность обеспечена.

2.2.5.2 РАСЧЕТЫ ПО СЕЧЕНИЯМ НАКЛОННЫМ К ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ

Для расчета на прочность сечений, наклонных к продольной оси выделяем пролетные и приопорные участки (Рисунок 2.2.5.2.1).

Рисунок 2.2.5.2.1 – К расчету по наклонным сечениям

При расчете по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, необходимо соблюдения следующих условий:

1) ;

2) ;

3) ,

где Q - максимальная поперечная сила на рассматриваемом участке, кН;

- прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями, кН;

- прочность по наклонному сечению, кН;

- прочность бетона между хомутами, кН.

Первое условие было проверено нами в п.1.3.4, и будет соблюдаться для всех участков всех пролетов.

В условии 2:

,

где - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении, кН;

- поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном сечении, кН;

Для поперечного армирования необходимо выполнение условия (1.3.6.1):

,

где – диаметр поперечных стержней каркаса;

– диаметр продольных стержней (принимаем 28 мм из-за расчета по трещиностойкости)

.

.

Принимаем

класс

.

.

П ри расчете пролетных участков будем полагать, что поперечная сила воспринимается только бетоном, а поперечную арматуру будем устанавливать конструктивно согласно требований:

→ ;

;

принимается кратным 50 мм в сторону уменьшения.

.

;

; (2.2.5.2.1)

где

- суммарная ширина ребер плиты, м.

- суммарная ширина ребер плиты, м.

кН;

кН;

Кроме того необходимо, чтобы выполнялось и условие 3. Таким образом принятый шаг поперечной арматуры не должен превышать допускаемый:

;

; (2.2.5.2.2)

.

.

250мм < 704 мм – условие выполняется.

Длину пролетного участка определим графически (Рисунок 2.2.5.2.1).

При расчете приопорных участков поперечная арматура будет учитываться в расчете:

;

Также для поперечной арматуры необходимо соблюсти следующие конструктивные требования:

→ ;

;

, (2.2.5.2.3)

где - максимальная поперечная сила на участке, кН.

,

,

Выбираем наименьшее значение кратно 50 мм.

.

Произведем проверку прочности приопорного участка с принятым армированием. Для этого определяем интенсивность хомутов по формуле (1.3.6.5):

,

где n – количество каркасов (n=2);

.

.

Для учета поперечной арматуры в расчете проверяем выполнение условия (1.3.6.6):

.

.

.

114,0 > 30,4 – условие выполняется, значит учитываем поперечную арматуру.

Находим длину проекции опасного сечения (1.3.6.7):

,

где – условный момент, который найдем по формуле (1.3.6.8):

;

кН·м;

кН·м;

.

.

Должно выполняться условие:

,

,

,

Поперечную силу, воспринимаемую бетоном в наклонном сечении найдем по формуле (1.3.6.9):

;

кН;

кН;

Поперечную силу, воспринимаемую поперечной арматурой в наклонном сечении найдем по формуле (1.3.6.10):

;

;

;

Прочность по наклонному сечению находится по формуле (1.3.6.11):

;

кН.

кН.

кН.

кН.

Условие выполняется.

2.2.6 РАСЧЕТЫ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО II ГРУППЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

К расчету принимаются усилия, возникающие от нормативных нагрузок. В расчетах следует учитывать работу бетона в растянутой зоне. Первым выполняем расчет по образованию трещин, поскольку от наличия или отсутствия трещин зависит ход расчета по деформациям.

2.2.6.1 РАСЧЕТЫ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СЕЧЕНИЙ, НОРМАЛЬНЫХ К ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ

Условие по раскрытию трещин при диаметрах 20, 22, 25 мм не прошло, поэтому принимаем 2 стержня диаметром 28 мм с общей площадью 1232 мм2.

Выполняем расчет на образование трещин. Трещины не образуются, если соблюдается следующее условие:

,

(2.2.6.1.1)

,

(2.2.6.1.1)

где

– максимальный

изгибающий момент от полных нормативных

нагрузок;

– максимальный

изгибающий момент от полных нормативных

нагрузок;

–

момент,

который воспринимает сечение перед

образованием трещин.

–

момент,

который воспринимает сечение перед

образованием трещин.

,

(2.2.6.1.2)

,

(2.2.6.1.2)

где

- упругопластический

момент сопротивления приведенного

сечения.

- упругопластический

момент сопротивления приведенного

сечения.

,

(2.2.6.1.3)

,

(2.2.6.1.3)

где

- момент

сопротивления приведенного сечения;

- момент

сопротивления приведенного сечения;

- коэффициент, учитывающий упруго-пластичную работу бетона; определяется по таблице 4.1 Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры.

Для определения коэффициента приводим сечение плиты к тавровому (ребристые плиты) (Рисунок 2.2.6.1.1).

Рисунок 2.2.6.1.1 – Схема приведения сечения плит к эквивалентному тавровому сечению

Для дальнейшего расчета необходимо ввести понятие приведенного сечения – сечения, выполняемого путем приведения арматуры к эквивалентной площади бетона, рассчитываемой по формуле:

,

(2.2.6.1.4)

,

(2.2.6.1.4)

где

- коэффициент,

рассчитываемый по формуле:

- коэффициент,

рассчитываемый по формуле:

;

(2.2.6.1.5)

;

(2.2.6.1.5)

;

;

м2.

м2.

Тогда площадь одного стержня:

;

(2.2.6.1.6)

;

(2.2.6.1.6)

где

- количество

продольных арматурных стержней в плите;

- количество

продольных арматурных стержней в плите;

м2.

м2.

Изобразим приведенное сечение на рисунке 2.2.6.1.2.

Рисунок 2.2.6.1.2 – Приведенное сечение

Вычислим характеристики приведенного сечения.

Площадь приведенного сечения:

,

(2.2.6.1.7)

,

(2.2.6.1.7)

где

- площадь

исходного сечения;

- площадь

исходного сечения;

м2

=1365 см2.

м2

=1365 см2.

Центр

тяжести у приведенного сечения смещается

вниз по сравнению с эквивалентным.

Положение центра тяжести приведенного

сечения

найдем по

формуле:

найдем по

формуле:

,

(2.2.6.1.8)

,

(2.2.6.1.8)

где

- статический

момент площади приведенного сечения,

см3.

- статический

момент площади приведенного сечения,

см3.

Статический момент найдем относительно нижней грани по формуле:

,

(2.2.6.1.9)

,

(2.2.6.1.9)

где

- отдельно взятая площадь бетонного

сечения, см2;

- отдельно взятая площадь бетонного

сечения, см2;

-

расстояние от

отдельно взятой площади бетонного

сечения до нижней грани (Рисунок

2.2.6.1.3), см;

-

расстояние от

отдельно взятой площади бетонного

сечения до нижней грани (Рисунок

2.2.6.1.3), см;

Рисунок 2.2.6.1.3 – К расчету статического момента

;

(2.2.6.1.10)

;

(2.2.6.1.10)

где

- расстояние

от нижней грани до центра тяжести

арматуры;

- расстояние

от нижней грани до центра тяжести

арматуры;

м3=

37516 см3;

м3=

37516 см3;

см.

см.

Определим момент инерции приведенного сечения относительно оси, проходящей через его центр тяжести.

;

(2.2.6.1.11)

;

(2.2.6.1.11)

где

- момент инерции

отдельно взятой части бетонного сечения

относительно оси, проходящей через ее

центр тяжести, см4,

- момент инерции

отдельно взятой части бетонного сечения

относительно оси, проходящей через ее

центр тяжести, см4,

;

(2.2.6.1.12)

;

(2.2.6.1.12)

см4;

см4;

см4;

см4;

;

(2.2.6.1.13)

;

(2.2.6.1.13)

см4;

см4;

см4;

см4;

см4;

см4;

см4.

см4.

Определим момент сопротивления приведенного сечения относительно нижней растянутой грани по формуле:

;

(2.2.6.1.14)

;

(2.2.6.1.14)

см3;

см3;

см3;

см3;

кН

м.

кН

м.

,

– условие

не выполняется, следовательно, необходимо

произвести расчет на раскрытие трещин.

– условие

не выполняется, следовательно, необходимо

произвести расчет на раскрытие трещин.

Ширина раскрытия трещин, согласно СП 52-101-2003, не должна превышать

следующих значений:

-

при продолжительном раскрытии трещин

;

;

-

при непродолжительном раскрытии трещин

.

.

Полная ширина раскрытия трещин определяется как

,

(2.2.6.1.15)

,

(2.2.6.1.15)

где

- ширина

раскрытия трещин от продолжительного

действия постоянных и временных

длительных нагрузок;

- ширина

раскрытия трещин от продолжительного

действия постоянных и временных

длительных нагрузок;

-

ширина раскрытия

трещин от непродолжительного действия

постоянных и временных (длительных и

кратковременных) нагрузок;

-

ширина раскрытия

трещин от непродолжительного действия

постоянных и временных (длительных и

кратковременных) нагрузок;

-

ширина раскрытия

трещин от непродолжительного действия

постоянных и временных длительных

нагрузок.

-

ширина раскрытия

трещин от непродолжительного действия

постоянных и временных длительных

нагрузок.

Продолжительная ширина раскрытия трещин:

.

.

Далее выполняем расчет , , от соответствующих усилий, найденных в п.2.2.2, находим величины продолжительного и непродолжительного раскрытия трещин и сравниваем их с допускаемыми. В случае, если вычисленные значения ширины раскрытия трещин превышают допускаемые, увеличиваем диаметр продольной арматуры.

Фактическая ширина раскрытия трещин определяется по формуле:

,

(2.2.6.1.16)

,

(2.2.6.1.16)

где

- напряжение

в продольной арматуре в сечении с

трещиной от соответствующей внешней

нагрузки;

- напряжение

в продольной арматуре в сечении с

трещиной от соответствующей внешней

нагрузки;

-

расстояние

между смежными трещинами;

-

расстояние

между смежными трещинами;

-

коэффициент,

учитывающий неравномерное распределение

деформаций растянутой арматуры между

трещинами;

-

коэффициент,

учитывающий неравномерное распределение

деформаций растянутой арматуры между

трещинами;

-

коэффициент,

учитывающий продолжительность действия

нагрузки;

-

коэффициент,

учитывающий продолжительность действия

нагрузки; при

непродолжительном действии нагрузки,

при

непродолжительном действии нагрузки, при

продолжительном;

при

продолжительном;

-

коэффициент,

учитывающий профиль продольной арматуры,

-

коэффициент,

учитывающий профиль продольной арматуры,

для арматуры

периодического профиля;

для арматуры

периодического профиля;

-

коэффициент,

учитывающий характер нагружения, для

изгибаемых элементов

-

коэффициент,

учитывающий характер нагружения, для

изгибаемых элементов

.

.

,

(2.2.6.1.17)

,

(2.2.6.1.17)

где

- изгибающий

момент от соответствующей нагрузки;

- изгибающий

момент от соответствующей нагрузки;

-

расстояние от

центра тяжести растянутой арматуры до

центра тяжести сжатой зоны бетона,

-

расстояние от

центра тяжести растянутой арматуры до

центра тяжести сжатой зоны бетона,

;

;

- площадь продольной арматуры.

;

;

;

;

,

(2.2.6.1.18)

,

(2.2.6.1.18)

где

- площадь

растянутого бетона в сечении;

- площадь

растянутого бетона в сечении;

;

(2.2.6.1.19)

;

(2.2.6.1.19)

- диаметр продольной арматуры.

Определяем высоту растянутой зоны бетона (Рисунок 2.2.6.1.4):

,

(2.2.6.1.20)

,

(2.2.6.1.20)

где

- поправочный

коэффициент,

- поправочный

коэффициент,

для тавровых

сечений.

для тавровых

сечений.

;

;

;

;

,

,

Расстояние

между трещинами принимается в пределах

;

;

–

условие

выполняется.

–

условие

выполняется.

Рисунок 2.2.6.1.4 - Растянутая и сжатая зоны приведенного сечения

;

(2.2.6.1.21)

;

(2.2.6.1.21)

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

,

,

;

;

.

.

Условия выполняются.

3,16

3,16 3,57

3,57 12

12

8,5

8,5 ;

; ;

; .

. ;

; ;

; ;

;

;

;

;

;

.

.