- •1.1. Историческая справка

- •1.3. Психоаналитическая теория з. Фрейда

- •1.4. Эпигенетическая концепция э. Эриксона

- •1.5. Концепция развития интеллекта ж. Пиаже

- •1.6. Культурно–историческая концепция л. С. Выготского

- •1.7. Концепция д. Б. Эльконина

- •1.8. Взгляд в. С. Мухиной на развитие психики

- •1.9. Выводы

- •2. Онтологический аспект возрастной психологии

- •2.1. Абстракт

- •2.2. Соотношение биологического и социального в развитии человека

- •2.3. Генетическое развитие психических функций

- •2.4. Факторы, детерминирующие психическое развитие человека

- •3. Хронологический аспект возрастной психологии

- •3.1. Абстракт

- •3.2. Видовые изменения временной структуры продолжительности жизни

- •4. Физическое развитие человека

- •4.1. Абстракт

- •5. Когнитивное развитие человека

- •5.1. Абстракт

- •5.2. Факторы интеллектуального развития

- •5.3. Факторы, возникающие во время беременности

- •5.4. Факторы окружающей среды

- •5.5. Число детей в семье

- •5.6. Социальное положение семьи

- •5.7. Влияние школы

- •5.8. Личностные качества ребенка

- •5.9. Личностные качества родителей

- •5.10. Интеллектуальное развитие по Пиаже

- •5.11. Когнитивное развитие ребенка по Валлону

- •5.12. Развитие интеллекта в зрелом возрасте

- •6. Социальное развитие человека

- •6.1. Абстракт

- •6.2. Этапы социализации

- •6.3. Теории жизненных кризисов

- •7. Нравственное развитие человека

- •7.1. Абстракт

- •7.2. Нравственность – врожденная или приобретаемая черта?

- •7.3. Нравственная система русского дворянства

- •7.4. Нравственная система современного американского общества

- •8. Периодизация психического развития

- •8.1. Понятие возраста в психологии

- •8.2. Основные группы периодизации развития в отечественной и зарубежной психологии

- •9. Младенчество

- •9.1. Социальное и эмоциональное развитие в младенчестве

- •9.2. Теории социального и эмоционального развития в раннем возрасте

- •9.3. Социальное поведение ребенка в первый год жизни

- •9.4. Улыбка общения

- •9.5. Признаки привязанности

- •9.6. Поведение родителей и привязанность

- •10. Развитие психики ребенка в раннем возрасте (1–3 года)

- •10.1. Предметная деятельность как ведущая деятельность раннего детства

- •10.2. Развитие психических функций в раннем возрасте

- •10.3. Проявление личности в раннем возрасте

- •10.4. Кризис 3 лет

- •11. Длинное детство

- •12. Младший школьный возраст

- •12.1. Кризис 7 лет

- •12.2. Физиологические особенности младших школьников

- •12.3. Социальная ситуация развития и ведущий тип деятельности

- •12.4. Структура учебной деятельности младшего школьника

- •12.5. Новообразования в младшем школьном возрасте

- •12.6. Познавательное развитие в младшем школьном возрасте

- •12.7. Развитие личности младших школьников

- •12.8. Группы риска в младшем школьном возрасте

- •13. Подростковый возраст

- •13.1. Социальная ситуация развития подросткового возраста

- •13.2. Анатомо–физиологические особенности подростка

- •13.3. Кризис 13 лет, новообразования в подростковом возрасте

- •13.4. Общение со сверстниками как ведущий тип деятельности

- •13.5. Подросток и взрослые

- •13.6. Учебная деятельность и познавательное развитие подростков

- •13.7. Особенности личности подростков, развитие самосознания

- •13.8. Пути решения проблем подросткового возраста

- •14. Юность

- •14.1. Психологические теории юности

- •14.2. Учебно–профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности старшеклассника

- •14.3. Формирование мировоззрения в ранней юности

- •14.4. Готовность к самоопределению как основное новообразование ранней юности

- •14.5. Социальная ситуация развития

- •14.6. Особенности познавательной сферы

- •14.7. Общение со сверстниками и развитие эмоций в юношеском возрасте

- •14.8. Взаимоотношения со взрослыми

- •14.9. Развитие самосознания в юношеском возрасте

- •14.10. Формирование мировоззрения

- •14.11. Жизненные планы и психологические особенности выбора профессии

- •15. Психология зрелых возрастов

- •15.1. Ранняя взрослость

- •15.2. Познавательные и психофизиологические особенности ранней взрослости

- •15.3. Особенности я–концепции и самоактуализации

- •15.4. Сферы человеческой активности

- •16. Психологические основы педагогического процесса

- •16.1. Абстракт

- •16.2. Теоретические основы педагогической психологии на современном этапе развития общества

- •16.3. Психология деятельности и проблемы обучения

- •16.4. Содержание учебной деятельности

- •16.5. Этапы формирования умственных действий и понятий

- •16.6.Типы учения

- •16.7. Научение, обучение и учение

- •16.8. Особенности применения метода планомерного формирования умственных действий в учебном процессе высшей школы

- •16.9. Факторы, влияющие на творческую активность человека

- •16.10. Возможности развития творческого мышления в процессе обучения и воспитания

- •16.11. Ученические группы и психологические особенности работы педагога

- •16.12. Неформальные ученические группы

- •Библиография:

2.3. Генетическое развитие психических функций

Человек рождается, имея готовыми к действию только 2 формы психики – сенсорику и моторику, причем в разной степени специализированные.

Максимально специализирована сенсорика–. человек рождается с полностью готовой сенсорной системой. Пример: у младенцев структура сенсорики такая же, как и у взрослых, дальше происходит только количественный рост ее показателей. С ростом ребенка до определенного возраста повышаются все чувствительности – острота зрения, вкус и т. д.

Развитие моторики заключается в построении новых систем движения на базе взаимодействия филогенетически заданных специализированных моторных актов и недифференцированных движений. Примеры: формирование питья из чашки на основе сосательного рефлекса, акта хватания – на основе ладонного рефлекса и т. д.

Развитие перцепции (восприятия целостного образа) тоже происходит на базе сочетания общих и специфических механизмов во взаимодействии сенсорики и моторики. У новорожденного существует генетически заданная реакция на цвет (красное – черное и т. д.), форму (отличает круг от квадрата и т. д.), движение. В настоящее время показано, что такие же генетические механизмы имеют место и у животных (в частности, они избирательно реагируют на прямые линии, на границу и т. д.). У ребенка также генетически задан общий механизм сличения объектов окружающей среды: новорожденный предпочитает движущиеся фигуры – неподвижным; центрированные комплексы – диффузным; сложные комплексы – простым; объемные – плоскостным и т. д.

На этой основе и развивается перцепция вместе с моторной активностью, причем не по пути прямого роста, а по пути системогенеза, когда одна система использует достижения другой, и происходит динамический синтез компонентов разных систем.

Естественно, что становление и перцепции, и сложных форм моторики основано не только на первичных сенсорно–моторных механизмах, но и на генетически ранней способности к запечатлению следов различного рода воздействий (своего рода память). Теперь должна быть понятна исключительная важность богатства предъявляемых стимулов и ситуаций для правильного развития перцепции. При их нехватке возникает характерный для домов ребенка госпитальный эффект, последствия которого неисправимы.

На основе перцепции формируется конечный продукт развития сенсомоторных схем – наглядно–действенное мышление (к концу первого года жизни). Оно проявляется в том, что годовалый ребенок решает различные задачи с использованием обходных путей и средств для достижения цели (например, огибает препятствие, поставленное между ним и игрушкой). Это происходит на базе генетически заданного механизма сличения (сравнения).

Пример: движущийся объект прячется за экран и через 1 с появляется – у младенца наблюдается небольшое изменение скорости сердцебиения. Такой же опыт, но объект изменился по форме – скорость сердцебиения изменяется значительно сильнее.

Имеется также генетически заданный путь развития речи (чего нет у животных). Младенец уже имеет первичную голосовую реакцию, т. е. существует определенная структура крика младенца, сходная с интонациями повествовательной речи взрослого. Другими словами, показана генетически заданная связь между зрением, слухом и речедвигательным анализатором.

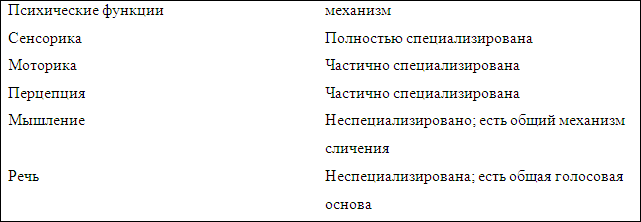

Сведем все изложенное в таблицу 1. готовности к функционированию механизмов психической организации индивида к моменту рождения.

Таблица 1.

То есть чем проще функция, тем сильнее специализация ее механизмов; чем сложнее функция, тем более обобщенный характер имеет ее наследственная организация. У животных психические функции даны им при рождении и развертываются в свое время, а у человека они только заданы, т. е. не проявятся без определенных социальных условий и раньше определенного времени.

Развертка естественных функций происходит очень быстро (период новорожденности – до 1 месяца). Дальше требуется взаимодействие с взрослым как социализирующий момент.