- •Часть I История мирового гостиничного бизнеса Оглавление

- •1. Истоки возникновения гостеприимства

- •2. Предприятия размещения в древности

- •3. Гостиничное хозяйство Древней Греции

- •4. Система гостиничного хозяйства Римской империи

- •5. Развитие гостиничного промысла в Средние века

- •6. Эволюция предприятий размещения в Англии

- •7. Становление и развитие гостиничного дела в сша

- •8. Мировое гостиничное хозяйство в XIX веке

- •8. «Гостиничные бумы» хх века

- •Постепенно из клубной системы для отдыха одиноких туристов и молодых семейных пар Club Med становится сетью отелей для семейного отдыха с детьми. С 1967 года в «городках» появляются детские клубы.

- •Общие выводы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •5 Элишева Яновская. Все мы слегка квакиютли. Http://booknik.Ru/context/all/vse-my-slegka-kvakiyutli/

5. Развитие гостиничного промысла в Средние века

Развитие гостиничного дела на Востоке в Средние века связано, прежде всего, с развитием караванной торговли, так как мусульманские паломники, как правило, находили приют в монашеских обителях, дервишских орденах и т. п.

Обычно в мусульманских странах в караван-сараях путникам и их вьючным животным предоставляли на три дня ночлег с питанием и медицинским уходом, а бедняки получали и новую обувь, и все это – за счет казны (об этом сообщает, в частности, Афанасий Никитин в своем «Хождении за три моря»). По истечении этого срока путник должен был или платить за проживание и предоставленное ему обслуживание, или отправляться дальше.

Караван-сараи (перс. كاروان, кар(е)ван + тюркск. сарай, дворец) или караванные дома служили временным приютом участникам караванов. Они стали предшественниками постоялого двора для почтовых карет, а позднее мотеля, и предоставляли услуги караванам и другим путешественникам еще в V веке до н. э. На территории современной Турции, Ирана, Афганистана и северной Индии караван-сараи были расположены на расстоянии одного дня пути друг от друга.

Наиболее распространены были два типа караван-сараев: зальные и с внутренним двором. Зальные караван-сараи (встречаются в Армении) – это прямоугольные здания, разделенные на нефы. Средний неф предназначался для людей и товаров, в боковых нефах находились животные.

Во втором типе караван-сараев (рис.1.5.1) для размещения людей и хранения товаров служили открытые во внутренний двор небольшие помещения, расположенные в один или несколько ярусов (рис.1.5.2), животные находились во дворе.

Караван-сараи на дорогах укреплялись оборонительными стенами либо присоединялись к ремесленно-бытовым предместьям и культовым учреждениям. На транзитных путях караван-сараи строились веками и стали терять свое значение только с развитием железных дорог и других современных видов транспорта.

Рисунок 1.5.1. Караван-сарай в Кередже (Иран)

Рисунок 1.5.2. Караван-сарай в Шеки (Азербайджан)

Один из самых старых сохранившихся до сегодняшнего времени караван-сараев Коррал дель Карбон (XIV в.) находится в Испании в Гранаде. Вокруг внутреннего двора на трех этажах расположены номера. После изгнания мавров в 1531 году его использовали как склад для угля, а позже – как театр и жилое помещение.

Рисунок 1.5.3. Караван-сарай Коррал дель Карбон (Испания).

Сохранились до наших дней караван-сараи (ханы) и на территории Израиля, четыре их них – в галилейском городе Акко. Построенные во времена турецкого господства, все они, тем не менее, хранят следы древней финикийской традиции: большой четырехугольный двор, окруженный крытыми галереями, разделенными внутри на отдельные помещения, обязательные колодцы. Самый большой и красивый среди всех ханов в Акко - Хан Аль-Умдан. Построенный в 1784 году он состоит из двух этажей. Внутри расположен большой двор с колодцем посередине. Верхний этаж предназначался для проживания, а нижний использовался под складские помещения. Вдоль первого этажа располагаются арки с 32 колоннами. В основании Хан эль-Умдан - 40 колонн из гранита. Из-за множества колонн хан и получил свое название, означающее в переводе "Хан колонн". В 1906 году над главным входом в хан была построена красивая башня с часами.

![]()

Рисунок 1.5.4. Постоялый двор (Хан Аль-Умдан) в Акко, Израиль.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F

Самый старый из ханов Акко - Хан эль-Франджи его строительство относится к XVI в. Он был построен торговцами из Франции периода крестоносцев, на что указывает и название: «франджи» — араб. — «француз». Хан эль-Франджи представляет собой квадратное, двухэтажное здание с размерами 80×80 м., во дворе которого раньше находился фонтан, но до нашего времени не сохранился. Внутренний двор раньше был окружён галереей с колоннами, но они сохранились только в юго-западной части хана. Ворота хана повёрнуты на юг, при входе в ворота находится лестничный пролёт, ведущий на второй этаж. В хане 24 комнаты для проживания и 24 склада. В XVII в. он назывался «посольским», т.к. он использовался для проживания иностранных представительств в Акко. В 1868 г. в северо-восточной части Хана расположилась францисканская церковь и школа.

Рисунок 1.5.5. Постоялый двор (Хан эль-Франджи) в Акко, Израиль.

http://guide-israel.ru/sights-israel/xany-karavan-sarai/14369-xan-el-frandzhi/

Известный исследователь древнего Востока, профессор иерусалимского университета Шмиэл Сандлер утверждает, что владельцы караван сараев помимо общих услуг предлагали богатым клиентам и сексуальные. Почти все караван сараи Самарканда, Бухары и Багдада содержали в своих кельях невольниц из разных стран мира, которых за небольшую плату мог заказать изголодавшийся путник. Особенно ценились своим искусством любви и особой секретной техникой йеменские еврейки.

Рисунок 1.5.6. Караван-сарай в Яффо, Израиль.

http://www.israelweb.ru/tel-aviv/52-2010-11-17-18-25-56.html

Известнейших из них знали поименно, и древние ханы буквально воевали, чтобы заполучить их к себе. Не исключением является сохранившийся в Яффо караван-сарай, построенный в 1820 году на средства наместника Осман бея, который используя свое служебное положение - ставленник турецкого паши - не брезговал делать деньги на арабских и еврейских проститутках. Проезжие торговцы помимо чая, рахат-лукума и халвы могли в его заведениях за дополнительную плату потребовать на ночь восточную красавицу.

В Турции сохранилось более ста караван-сараев, некоторые из которых функционируют сегодня как музеи. В городе Кушадасы есть караван-сарай с фонтаном и тропической растительностью во внутреннем дворике, построенный в XVI веке султаном Мехмет Пашой. В древние времена здесь останавливались после долгого пути торговые караваны, путешествующие по Великому шелковому пути от Черного моря к средиземноморским городам, и предавались восточным удовольствиям иноземные купцы. Учитывая то, что через город пролегал большой торговый путь, и разбойников здесь было предельно много, караван-сарай имел массивные укрепленные стены и башни высотой 12 метров, а также железные ворота.

В 60-х годах XX века была проведена реконструкция караван-сарая, в результате чего сооружение получило свой первобытный вид. Конечно, было внесено пару небольших изменений, связанных с обеспечением комфорта для туристов, которые посещают данную достопримечательность. С 1967 в этом здании находится «Клуб Каравансерайл».

Как и в старые времена, сегодня любой турист может отдохнуть под одной из пальм, а также попить водички из фонтанчика. Если хотите отведать турецкой кухни – у вас также будет возможность сделать это в караван-сарае. Теперь здесь можно не только отдохнуть, но и развлечься, потанцевав под музыку местных жителей.

Рисунок 1.5.7 Караван-сарай в Турции, Кушудасы

Но старейшая из существующих ныне гостиниц мира сохранилась на Дальнем Востоке в Японии. Гостиница Houshi, согласно Книге рекордов Гиннесса, в 1994 году признана самой старой гостиницей на планете, а в 2006 еще и старейшим в мире непрерывно действующим предприятием. Она открыта в 718 году. По легенде, место для ее открытия указал один из самых знаменитых буддистских монахов Японии Тайте Дайси. Он повелел одному из своих учеников, Гаре Хоси, построить традиционный японский постоялый двор (рёкан) рядом с целебным источником горячих вод в округе Комацу префектуры Исикава. С тех пор реканом Houshi владеют и управляют члены семьи Дзенгоро Хоси.

Рисунок 1.5.8. Самая старая гостиница в мире: рекан Houshi, Япония.

Вторая в мире по возрасту после Houshi гостиница также расположена в Японии. Это Hotel Sakan Corporation в городе Сендай. Открытая в 1009 году н. э., она в настоящее время позиционирует себя как гостиница-курорт, предоставляющая услуги проживания и пользования расположенными на ее территории горячими источниками прибывающим в Сендай туристам и бизнесменам (в гостинице есть собственные конференц-залы для проведения различных мероприятий). http://select.by/content/view/1945/775/

Традиционные японские караван сараи - рёканы (ryokan, 旅館, ryokan) получили широкое распространение на всех трактах страны в период Эдо (1603–1868), хотя первые из них появились задолго до эпохи феодализма.

Рисунок 1.5.9. Традиционный японский рекан.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stype=image

Их предшественниками были гостиницы хондзин и хагато. Отличие между ними состояло в том, что хондзины рассчитывали на богатых путешественников, в то время как в хагато брали плату только за дрова, которыми бедные путешественники обогревались и готовили еду. Но если хондзины и хагато остались в далеком прошлом, то в популярных и сегодня в Японии реканах за сотни лет мало что изменилось: постояльцы живут в комнатах, выстланных татами, моются в общей ванне, носят лёгкое кимоно юкату. Услуги реканов по-прежнему можно получить в Киото или в живописных местах – в горах или у моря. Около 2 тысяч из них входят в национальную Ассоциацию Рёканов. Современный рёкан не изменил дизайн интерьера с древних времен. На полу соломенные циновки, минимум мебели, традиционные украшения – икебана и японская маска или кукла. В рёканах спят на специальном матрасе (футоне) который кладут прямо на татами. В помещение ведут традиционные японские раздвижные двери сёдзи.

Рисунок 1.5.10. Интерьер типичного рекана. http://www.actravel.ru/img/ryokan_interior_matsukaze_matsumoto.jpg Для рекана характерны общие купальни или офуро, которые предназначены отдельно для женщин и для мужчин. Очень часто эти гостиницы расположены на традиционных горячих источниках, что во все времена добавляло им клиентов.

Рисунок 1.5.11. Купальня с горячим источником в традиционном рекане. http://www.lykhin.com/gallery/d/1544-2/terumoto_11.jpg Ходят в рёкане в специальной обуви, но на татами ступать в обуви нельзя. Для туалета существует своя обувь, так же, как и при входе в онсён (горячий минеральный источник).

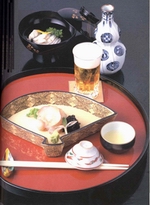

Рисунок 1.5.12. Обувь, традиционная для японского рекана. http://www.lykhin.com/gallery/d/1517-2/terumoto_02.jpg Кухня рекана носит название «кайсэки», её блюда обычно подаются в номер и имеют весьма небольшой размер, зато в каждой трапезе их количество может быть довольно внушительным.

Рисунок 1.5.13. Кайсэки в японском рекане. http://www.lykhin.com/gallery/d/1519-1/terumoto_03.jpg Параллельно с традиционными реканами в средневековье получил распространение их бюджетный вариант - минсуку (民宿, minshuku), это своего рода пансион или мотель по типу «ночлег и завтрак». http://sikoku.ru/byt-yaponii/ryokan-gostinica-v-yaponii.html.

Кайсэки Рёри – это комбинация японских блюд, которые подают во время чайных церемоний. В современное время в основе блюд Кайсэки Рёри лежит определённое диетическое правило – Итидзю – Сансай. Согласно этому правилу Кайсэки Рёри будет состоять из одного супа Итидзю и трёх сопутствующих блюд Якимоно – жаркое, Нимоно – варёное либо протушенное блюдо и Намасу – сырая маринованная рыба. Родиной Кё Рёри считается город Киото, в котором были распределены основные типы блюд для разных социальных слоёв. Дайкё Рёри – для аристократии, Хондзэн Рёри – для самураев, Сёдзин Рёри – вегетарианская пища, которую употребляют буддийские монахи и Кайсэки Рёри – еда для чайных церемоний. Все эти разновидности блюд называются одним словом – Кё Рёри. Кё Рёри и Кайсэки Рёри можно заказать в ресторанах типа Каппо и Рётэй. Каппо – это заведения, где используют целый спектр кулинарных методов, а Рётэй – это элитные рестораны Японии. В помещении Рётэй обязательно будет японский сад, а интерьер выполнен в традиционном японском стиле, включая посуду и остальные предметы быта. В общем виде кайсэки рёри - это определенный подход к компонованию блюд во время еды. Существует два типа кайсэки рёри. При этом фонетическое звучание в обоих случаях одинаковое. Однако написание с помощью иероглифов совершенно разное. Совершенно различно и значение этих слов, а также содержание блюд и процесса потребления кайсэки рёри.

Первый тип кайсэки рёри (слово "кайсэки" переводится как "камень за пазухой": для обогрева тела за пазуху клали горячий камень) с таким названием появился в 16 веке, когда учитель чайной церемонии Сэн Рикю, ставший очень известным при жизни, ввел в обиход выражение "кайсэки". При первом типе кайсэки рёри потребление еды происходит в личном чайном домике. Еда потребляется перед чайной церемонией, чтобы защитить желудок от крепкого чая, его целью также является преодоление чувства голода. Это маленькое количество легкой еды, включающее в себя четыре блюда: жидкое блюдо, жареное блюдо, вареное блюдо и сырое блюдо. В этом типе сохранился четкий порядок чайной церемонии, и блюда потребляются последовательно одно за другим. При этом следующее блюдо подается после того, как съедено предыдущее. Так как кайсэки рёри первого типа испытало сильное влияние дзэн-буддизма, то по своей сути оно стало без всяких излишеств. Но, в тоже время, оно было очень утонченным и поэтому дорогим, так как приготовление еды было искусством. Еды подавалось очень мало, но в кайсэки рёри внешний был вид очень красив, особенно вид специальной посуды. Самые известные представители этой посуды: имарияки, аритаяки, киёмидзуяки, карацуяки, кутанияки и др. Именно в кайсэки рёри важно сочетание вида еды и посуды, на которой она подается. Причем, в отличие от сёдзин рёри, здесь используется также и фарфоровая посуда.

Начинается кайсэки рёри с цукэдаси - бесплатная закуска на время, необходимое для приготовления основных блюд. В нее обязательно входит небольшое количество сакэ, а также суп - осумасидзиру с рыбой или грибами для "смачивания рта". У повара должен быть тонкий вкус, так как по этой закуске судят и обо всех дальнейших блюдах церемонии. Затем подают блюда нимоно и якимоно в специальной посуде. Как правило, рисунок на посуде отражает текущий сезон или тему чайной церемонии.

Кайсэки рёри второго типа развились в районе Кансай. Во время землетрясения Токио был очень сильно разрушен. И после этого в Токио пришли рестораны из района Кансай, в котором широко практиковался стиль кайсэки рёри второго типа. Сейчас кайсэки рёри второго типа распространено по всей Японии, особенно в традиционных японских гостиницах рёкан.

|

В Монгольской империи, включавшей в себя самую большую в мировой истории смежную территорию от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии (площадь её составляла 33 000 000 квадратных километров), в XIII веке во все крупные провинции шли большие дороги, обсаженные деревьями. На расстоянии от 175 до 210 км одно от другого в населенных и до 28 км в пустынных местностях были построены большие здания - станции, хорошо оборудованные и снабженные запасами всякого рода провизии, так называемые ямбы. Ямбы были прекрасно обставлены, в каждой комнате имелись шелковые постели, чистое сменное шелковое белье и все необходимые принадлежности, которые могли понадобиться путешественнику. При каждой ямбе были конюшни на 200-400 лошадей. В пустынных местностях иногда вместо лошадей содержались верблюды. В каждом таком станционном доме-ямбе был смотритель, следивший за тем, чтобы всегда наготове были лошади. Между большими почтовыми станциями на расстоянии трех миль одна от другой располагались подстанции. Предназначались они главным образом для гонцов-пешеходов, которые не могли проходить в день более 21 км. Состоятельные путешественники могли позволить себе посетить любой достопримечательный уголок Монгольской империи, не беспокоясь о транспорте, ночлеге и питании.

С развитием торговли и производства в средневековой Европе начинается новое возрождение гостиничного промысла.

В сельской местности один постоялый двор обслуживал всех приезжих, хотя состоятельные люди, путешествовавшие в собственном экипаже или верхом, туда заходили редко, а бедняков, которые путешествовали пешком, туда старались не пускать вообще. В любом случае четкие социальные различия в обхождении с каждым постояльцем строго соблюдались. Состоятельные люди обслуживались в столовой или у себя в комнате. Бедняки обычно ели вместе с хозяином постоялого двора и его семьей на кухне. Им подавали простую пищу без права выбора, но за минимальную цену. Французы назвали такое обслуживание сохранившимся ныне термином table d’hote (таблъ д’от), т.е. "хозяйский стол". Состоятельные гости могли заказывать для себя специальные блюда из имеющихся у хозяина продуктов - a la carte (а ля карт) - и заходить на кухню проследить, чтобы все приготовили как надо. Стараясь угодить гостю, хозяин обычно предлагал какое-нибудь особенное блюдо, которым славилась местность. Цены на блюда также были разными, прежде всего в зависимости от региона, где находился постоялый двор. www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/73

Иерархия власти и общественного положения нашла свое отражение в средневековых застольях. В Англии застолье превратилось в многолюдное действо, которое проводилось в главном зале замка. Тогда не предусматривалось каких-либо специальных помещений для обеда. Хотя некоторые столы стояли постоянно, тем не менее, большинство собирали из досок, которые клали на тяжелую деревянную подставку или на козлы для пилки дров, а после застолья разбирали. Слово board (доска) приобрело второе значение «повседневная пища», как в выражении room and board («полный пансион»). Столы устанавливали в виде буквы «П», а глава дома и почетны гости усаживались в средней части перекладины, которая, к тому же, часто устанавливалась на помосте. Стол покрывали белой тканью, а поверх нее покрывалом, которое в Англии называлось sanap.

Первым делом на столе появилась солонка, которую ставили перед самыми важными лицами, поскольку в средние века соль стоила весьма дорого. Т.о., общественное положение присутствующих можно было определить как по близости к главе дома, так и поблизости к солонке.

Ввиду того, что перекладина буквы «П» устанавливалась на помосте, в те времена бытовало выражение: «Он сидит выше (ниже) соли».

Существовал еще один атрибут «статусности»: только те, кто находился выше соли сидели на стульях. Остальные располагались на скамьях, которые фактически были уменьшенными копиями столов.

Самым важным инструментом на столе был специальный столовый нож для разрезания. До его появления пирующие в качестве замены современной вилке пользовались боевыми кинжалами или просто брали мясо руками.

Возможно, столовые ножи с традиционно скругленными лезвиями не оказались бы столь востребованными, если бы гости после обильных возлияний не принимались порой ссориться и резать друг друга. Дело нередко заканчивалось серьезными ранами, а то и гибелью одного или нескольких приглашенных.

Разрезание было мужским делом, и эта задача возлагалась на слугу высокого ранга, который назывался officer of the mouth (буквально: «служитель рта»). В соответствии с правилами этикета требовалось, чтобы «служитель рта» прикасался к рыбе, мясу или дичи не более чем двумя пальцами, не считая большого. Приглашенные приходили с собственными ножами. Им разрезали мясо на куски, достаточно мелкие, чтобы их удобно было взять руками или отправить в рот прямо на кончике ножа.

Закрывало пир блюдо из жареной птицы, украшенной собственными перьями (работа и сейчас непростая, а уж тогда-то и вовсе невероятно трудоемкая). Зато и выглядело невероятно эффектно, что лишний раз подчеркивало значительный статус хозяина пира.

Во Франции банкетные столы покрывали большими скатертями, которые назывались nappe. Верх оставался чистым (условно), а боковыми сторонами, свисавшими со стола, пользовались для вытирания рук, которые были особенно жирными из-за отсутствия вилок. Иногда можно было воспользоваться полотенцем, которое называлось manuturgia.

Первые скатерти появились в Х1 – Х11 веках. Это были огромные куски плюшевой ткани, обыкновенно украшавшиеся цветами.

От французского слова nappe произошло английское napery, означающее «столовое белье», и napkin – «салфетка», а французское слово napron превратилось в apron (передник). Аналогично кулинарный термин napper используется тогда, когда нужно описать какое-либо покрытие или процесс полива блюда соусом.

К Х1У веку пирующие уже пользовались солонками и специальными кувшинами для напитков, хотя персональные столовые приборы все еще оставались большой редкостью.

Блюда подавались в общих чашах, которые назывались mess. Пищу перекладывали черпаком или перетаскивали на тренчеры (англ. trencher, франц. tranchoir – черствая корка хлеба, которая использовалась в качестве тарелки) или на tailloir – большую деревянную доску или металлическую пластину, которой совместно пользовались двое-трое обедающих.

Ломти хлеба использовались во время застолья в качестве тарелок, начиная с Х века. После пира хлеб, пропитанный мясным соком и соусом, отдавали нищим, толпившимся у крепостных ворот.

В зажиточных хозяйствах Франции, так же, как и в Англии, имелось большое количество разнообразных серебряных чаш, блюд, кувшинов и других сосудов для подачи. У простого народа хорошо, если была оловянная кружка. Но и те, и другие демонстрировали свое благосостояние схожим способом, выкладывая на стол посуду.

Ритуал сервировки стола тоже берет свое начало из древнего средневековья. Скажем, в VIII веке на столах знати часто стояли свечи из пчелиного воска или сала. Это сегодня они являются элементом декора и сервировки, а. тогда установка свечей носила чисто функциональный характер. Обеденные залы, как правило, имели внушительные размеры, освещаясь при этом лишь тусклыми факелами, развешанными на стенах. Без свечей гостям было бы сложно разглядеть, что им предлагают к обеду.

Здесь следует учесть, что столь привычных сегодня тарелок в то время почти не существовало. Еду накладывали в специальные углубления, выдолбленные прямо в дубовых досках столов. Так что отказаться от принятого блюда было уже невозможно.

Не менее часто элементы сервировки являлись способом обозначить социальный статус приглашающего. Например, на некоторых столах края углублений – «тарелок» украшались резным орнаментом. Чем искуснее требовалось украшение, тем более трудоемкой и, соответственно, более дорогой оказывалась работа. Судя по тому, что подобный орнамент встречается на старинных столах не слишком часто, услуги резчика были по карману далеко не каждому хозяину.

Традиция украшать столы резьбой существовала недолго. Узор забивался остатками пищи, вымыть которые оказывалось делом весьма непростым. Орнамент довольно быстро темнел и терял привлекательный вид. Мало того, он начинал издавать неприятный запах.

Тем не менее, резные украшения дубовых столов средневековья можно считать первым известными примером сервировки, а также и посудной росписи.

К концу XIII – началу XIV века относится зарождение в Западной Европе кулинарного искусства. Оно было развито в эпоху античности, но погибло вместе с древней цивилизацией и поэтому не могло позднее оказывать какого-либо практического влияния на кулинарные знания европейцев.

Искусство приготовления пищи в отличие от ее простой подготовки к съедобному состоянию является важнейшим признаком цивилизации.

В конце XIV века люди начали думать о пище и о способах ее подачи как о предмете, достойном изучения и уважения.

Пионерами в кулинарном ремесле, первыми людьми в Средневековой Европе, которые получали удовольствие от вкусной еды и питья, были потомки римлян - итальянцы.

Но примерно во второй половине XIV века центр кулинарного искусства в Европе перемещается из Италии во Францию, в Париж на королевскую кухню. Искусство готовить еду получило во Франции мощную государственную поддержку. Французские короли (и Валуа, и Бурбоны) были активнейшими ревнителями хорошей кухни. Для ее развития они не жалели государственных средств.

Гильом Тирель (1312 - 1395) по прозвищу Теллевен, служивший поваром у Карла V и Карла VI собрал и систематизировал сведения о средневековой кулинарии в книге Le Viandier.

Т.о., в 1375 году во Франции главным поваром короля Карла V Гийомом Тирелем была написана первая поваренная книга. Она была написана от руки в единственном экземпляре.

Известен и труд Le Menagier de Paris, основанный на книге Le Viandier, который был написан неким пожилым джентльменом для своей молодой невесты и в общих чертах обрисовывал сумму навыков горожан того времени.

Появление кулинарных книг – важный этап в развитии кулинарного искусства и знаний. Он означал, что национальная кухня достигла такого уровня и объема, что возникла необходимость ее кодифицировать (свести в специальные кодексы), сформулировать основные принципы, по которым можно учиться, дальше развивать ремесло, сравнивать новые изобретения со старыми, критиковать устаревшие.

Спустя сто лет кулинарная книга (тоже рукописная) появилась в Италии. Она была написана неизвестным монахом и называлась «Добродетельные удовольствия».

В середине XV века Платина Кремонский, известный также под именем Бартоломео Сакки, служивший библиотекарем Папы Сикста IV, изучал искусство вкусной еды и опубликовал свой труд De Honesta voulptate et valutudine («По поводу подлинного отпущения грехов и хорошего здоровья»). В этом труде Платина обсуждает манеры поведения, этикет застолья, убранство стола, усвоение питательных веществ и прочее. Также здесь приводятся рецепты. Труд De Honesta vulptate… оказал большое влияние на современников – он изменил поведение богатых людей, которые до того времени продолжали брать пищу руками, и заставил задуматься о гигиене и манерах. Написанный на латыни, он был переведен на многие языки и на столетия вошел в светские и кулинарные библиотеки.

В России первая национальная поваренная книга была издана в 1816 году. Она называлась «Русская поварня». До этого в России издавались только переводные книги.

Коронованный в 800 г. императором Священной Римской империи Карл Великий (768-814) издает эдикт для странствующих. Согласно эдикту, возникающие по всей ее территории и быстро богатеющие монастыри не вправе отказать ни одному путнику, постучавшемуся в их ворота, в крове и пище хотя бы на два дня, даже если он не может заплатить за миску похлебки, кусок хлеба и вязанку сена для сна. Эдикт налагал на монастыри и церкви обязанность содержания «госпициев», предоставляющих путешественникам ночлег, питание, лечебную помощь и ванну. Это создало условия для возникновения странноприимных домов при монастырях, бесплатный кров в которых составил жесткую конкуренцию постоялым дворам и иннам и существенно затормозил их распространение. Особенное развитие эти госпиции получили в Швейцарии, которая благодаря этому имеет самые старые гостиничные традиции и до сегодняшнего дня пользуется в мире самым высоким авторитетом образования в этой области.

Многие монастыри были рады гостям. Богатых и знатных усаживали рядом с главным прелатом, бедняков размещали и кормили в отдельных помещениях. Расценок на комнаты, согласно эдикту, не было, однако всегда ожидались пожертвования. Часто бывало, что монастырский привратник, чьим первостепенным заданием было стоять у ворот, также распоряжался и помещениями для гостей. Можно считать, что уже в то время католическая церковь управляла первой «глобальной гостиничной цепью».

Со временем бесплатный приют начинает превращаться в специальные, рассчитанные на прибыль предприятия. Эти учреждения в результате постоянного роста требований со стороны путешественников и по мере развития технического прогресса принимали разнообразные и разносторонние формы и становились все больше похожи на современные. И к привычному комплексу услуг для путешественников добавляются новые, изменившие веками привычный облик постоялого двора.

В XII веке в Англии появляются первые инны - типовые дорожные гостиницы. На первом этаже, как обычно, располагались таверна, конюшня, служебные и хозяйственные помещения, а на верхних этажах – спальни, выходящие в прямоугольный внутренний двор и соединенные открытой или крытой галереей. На галереях собирались гости-зрители, а во внутреннем дворе бродячие труппы артистов давали театральные представления.

Считается, что инны появились вскоре после убийства архиепископа Томаса Бекета в Кентербирийском соборе в 1170 году. Тогда паломники со всей Англии устремились к его захоронению. Ресурсов монастырей уже не хватало, чтобы устраивать их на ночлег, и монахи стали организовывать места, где путешественники могли бы поесть и передохнуть. Места эти стали называться «the Inn» (переводиться как трактир, гостиница, постоялый двор).

Кроме того, уже тогда существовала практика оказания путешественникам множества бытовых услуг со стороны владельцев этих заведений, членов их семей, прислуги и мелких ремесленников. Такие гостиницы стали родоначальниками современных туристских комплексов, оказывающих своим клиентам всё большее количество дополнительных услуг, помимо основных – размещения и питания. Именно поэтому старому английскому инну была уготована долгая и непростая дорога через все Средневековье, чтобы в новом качестве возродиться в современном гостиничном хозяйстве.

Самому старому из ныне действующих отелей Европы более 900 лет. Это немецкая гостиница Zum Roten Baeren ("У красного медведя"), или просто Baeren Hotel, точного времени открытия которой не знает никто.

Рисунок 1.5.14. Самый старый отель Европы Zum Roten Baeren, Фрайбург, Германия.

Рисунок 1.5.15. Внутренний дворик и ресторан отеля Zum Roten Baeren, Фрайбург.

http://hotel.turistua.com/pictures/Ringhotel-zum-Roten-Baren_1362218.jpg

Известно, что к тому времени, когда Бертольд III, герцог Церингенский, повелел построить город Фрайбург в 1120 году, гостиница, оказавшаяся в черте города, уже функционировала. Причем никому из ее тогдашних владельцев не пришло в голову под названием Zum Roten Baeren написать что-то вроде "Seit ..." ("Основана в..."). В одном из документов близлежащего монастыря, датируемом 1311 годом, упоминается владелец и управляющий гостиницей — некто Ханманн Бингер – и его заслуги в организации гостиничного предприятия.

Старейший отель входит сейчас в один из самых демократичных гостиничных кооперативов Германии — Ringhotels. Тем не менее, он остается частной и независимой компанией, как и все другие члены кооператива. http://select.by/content/view/1945/775/ Интересно, что первоначальный поэтажный план здания, несмотря на старания времени, существенно не изменился на протяжении почти целого тысячелетия.

Еще один очень старый действующий отель в Германии Hotel Pilgrim Haus был построен в 1304 году в городе Соест в 110 милях к северу от Франкфурта.

Рисунок 1.5.16. Гостиница Hotel Pilgrim Haus, Соест, Германия.

http://www.hrs.com/foto/0/0/7/5/007570/e6c63/007570_rt_1414295.jpg

Один из самых старых и уникальных отелей Восточной Европы – пятизвездочная гостиница "Нарутис" в Вильнюсе. Здание на главной улице Старого города, являющееся архитектурным памятником 16 века, с самого начала выполняло функции гостиницы. Впервые оно было упомянуто в 1581 году в Книге Всемирных Городов, выпущенной в Кельне.

Рисунок 1.5.17. Гостиница «Нарутис», Вильнюс, Литва.

http://www.paks.ru/catalogue/lithuania/narutis_1.jpg

В 16-19 вв. в гостинице "Нарутис" жили профессора, ученые и студенты (из дворянских семей) Вильнюсского университета, - одного из старейших университетов Восточной Европы. Известные представители науки и культуры, включая поэтов Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого, писателя и историка Крашевского, жили и работали в этом здании.

Гостиница сохранила свою оригинальную средневековую структуру с закрытым внутренним двором, над которым несколько лет назад, во время капитальной реконструкции, была построена стеклянная крыша. У каждого номера есть собственное лицо, которое создается оригинальными настенными росписями, готическими сводчатыми потолками и паркетными полами.

Рисунок 1.5.18. Интерьер номера и ресторан в гостинице «Нарутис», Вильнюс, Литва.

В подвале, почти не изменившемся с 16 века, сейчас располагается ресторан.

В Дании сохранился до наших дней и успешно работает трактир, чья история тесно связана с именем Петра I. Во время своего Великого посольства, путешествуя по Северной Европе, он остановился на ночь в небольшом датском городке Нюкебинг-Фальстере. Здесь, в великолепном старинном замке готовились к приему русского царя. Но, как известно, русский император никогда не любил роскоши, он пожелал переночевать в первом попавшемся приглянувшемся ему трактире. И вот, дождливым вечером 14 июля 1716 года Петр I неожиданно для всех появился на пороге расположенного в обычном для тех мест фахверковом доме трактира, который после этого визита будет назван Царенс-Хаус в честь своего великого постояльца. Местная молва сохранила для истории мельчайшие подробности этого визита. Например, описание простого царского ужина, состоящего из пшеничного и ржаного хлеба, масла, голандского сыра, красного вина и местных северных фруктов.

Рисунок 1.5.19. The Czar's House in Nykøbing Falster, построен в 1700 г. http://en.wikipedia.org/wiki/Nyk%C3%B8bing_Falster

Строительство домов в стиле фахверк ведется в Западной Европе, начиная с XV века. Фахверк (от нем. Fach – секция и Werk – сооружение) – жесткая каркасная конструкция дома из бруса, состоящая из системы стоек, ригелей, раскосов и обвязок. В старину строительство дома в стиле фахверк велось очень просто: в деревянном, а позднее кирпичном доме оставляли каркас снаружи дома нетронутым. Он визуально расчленял стены дома и придавал зданию особую выразительность. Технология строительства домов в стиле фахверк продиктовала характерные только для этого метода декоративные особенности фасада и даже интерьера. Именно поэтому в понятие «фахверк» вкладывают не только конструктивные особенности таких построек, но и архитектурный стиль.

В настоящее время здание Царенс-Хауса занимают ресторан на месте обеденного зала трактира и местный историко-археологический музей. Одна из экспозиций музея представляет типичную спальню в среднего класса трактире начала прошлого века с умывальником, корзиной для грязной одежды, детской колыбелькой и многими другими артефактами того времени, собранными в Фальстере.

Говоря о старой голландской таверне, вернемся к обычаям питания Средневековой Европы.

Не все историки согласны с этим, но весьма вероятно, что у истоков классических представлений о светском обеде стояла знаменитая аристократическая семья Медичи, проживавшая во Флоренции в XVI веке. Когда Екатерина Медичи (1519 - 1589) в 1533 году вышла замуж за будущего короля Франции Генриха II, она взяла с собой в составе свиты многочисленных кухарок, поваров, специалистов по вину и слуг, обученных искусству подачи блюд.

Екатерина Медичи ввела во Франции обычаи действительно аристократических обедов и соответствующе обслуживание. Ее кузина Мария Медичи (1573 – 1642), жена короля Генриха IV, продолжила эту кулинарную миссию.

В то время на королевской кухне обучался величайший в будущем повар Франции Франсуа Лаварен. Тогда как Теллевен черпал свое вдохновение из прошлого, книга Лаварена Le Cuisinier francois (1651) отражает более современный ему подход к приготовлению пищи и является предтечей шедевра кулинарной литературы – справочника Le Guide culinaire, созданного Огюстом Эскофье 250 лет спустя.

Новые манеры застолья, истоки которых восходят к Платине, получили распространение во времена царствования двоюродных сестер Медичи. Среди усовершенствований застолья, введенных Медичи во Франции (и позже распространившихся по остальной Европе и миру), стали обычаи:

- мыть руки перед тем, как сесть за стол, – старый обычай, о котором к тому времени забыли;

- использовать вилку для того, чтобы брать пищу с общей тарелки;

- передавать лучшие кусочки другим, находящимся за столом;

- не дуть на горячую пищу.

Использование приборов во время еды имеет многовековую историю. Первое упоминание о вилке «шильце» (то есть о вилке с одним зубом) встречается в византийских рукописях ХI века.

В Италии вилкой пользовались задолго до того, как она появилась в других странах. Не пользовался вилками английский монарх Карл V в XIV веке, не упоминал о них и герцог Бургундский при описи домашнего хозяйства, произведенной в 1420 году.

В книге Бароломео Скаппи под названием Cuoco secreto di Papa Pio Quinto («Секреты кухни Папы Пия V»), изданной в 1570 году, приведено первое известное изображение вилки.

На титульном листе книги Винченцо Червио Il Trinciante («Официант»), напечатанной в Венеции в 1604 году, приведена гравюра на дереве, изображающая мясо, жареное на вертеле и разрезанное на порции. На этой гравюре изображены также двое едоков, один из которых рассматривает кусочек еды на кончике ножа, тогда как другой сидит спокойно, насаживая следующий кусочек жареной птицы на вилку, у которой два зуба. Эта иллюстрация дает некоторое представление о том, как менялись манеры застолья в начале XVII века.

Вилки были рекомендованы для подачи порций мяса, которое к тому времени за столом резали женщины. Однако об использовании вилок при еде все еще не упоминалось.

Ложка остается в то время главным инструментом застолья. Обедающие приносят ложки с собой. Серебро остается признаком зажиточности (что в те времена означало благородное происхождение). Это свойство столового серебра сохранилось, практически, до наших дней. Ложки изготавливались также из олова и железа, а беднота пользовалась деревянными.

В Азии палочками для еды стали пользоваться задолго до того, как в Европе стали использоваться вилки. В книге «Обеденные ритуалы»Маргарет Виссер сообщает: «Как только люди привыкли к тому, что пальцы остаются чистыми при еде, стало ясно, что салфетки, применявшиеся для очищении рук, не только излишни, но и совершенно отвратительны».

В ХУ11 веке португальский монах Жоао Родригеш наблюдал, как японцы были крайне удивлены тем, что во время еды мы берем ищу руками, а затем вытираем руки о салфетки, на которых остаются жирные пятна. Это вызывало у них отвращение и брезгливость».

Изначально европейская вилка была пятизубой по аналогии с ладонью – «пятерней». Как и любое новшество, ее появление поначалу приняло гротескные формы. Из-за дороговизны, а значит и редкости персональных приборов приглашенные, являясь на пир обязаны были приносить вилки и ложки с собой. Более удачный повод для войны самолюбий найти сложно.

Персональные приборы послужили благодатной почвой для соревнования в роскоши и подчеркивании собственной значимости.

Приборы старались отливать из золота или серебра и, если позволяли средства, украшать их драгоценными камнями.

Но основанием для споров зачастую служил не только металл, из которого была отлита вилка или ложка, и даже не искусность их украшения, а … размер приборов. Известны случаи, когда приглашенные не могли нормально есть, поскольку их ложки и вилки оказывались слишком велики и не проходили в рот.

Введение в обиход вилки повлекло за собой и другие важные изменения. Благодаря пользованию салфетками и вилками, руки о скатерть уже не вытирали. Поэтому стало возможным использование более тонкого и изящного столового белья. Оформление стало рассматриваться как своего рода искусство.

Начали появляться книги, посвященные этому вопросу, в том числе и первые публикации о том, как должны быть сложены салфетки.

Столовые приборы в их традиционно-современном виде очень часто появлялись на свет благодаря случайности, нелепости или экономности. Например, некий английский рыцарь решил удивить пресыщенных гостей. Будучи человеком с фантазией, он заказал литейщику комплект отдельных блюд по количеству приглашенных гостей. Однако, узнав о стоимости работы, заказчик решил, что плата непомерно высока, и попросил мастера отлить блюда размером поменьше.

А может быть, хозяин решил сэкономить продукты на столь внушительное количество полноценных блюд.

Или, может быть, хозяин того пира был озабочен удобством гостей – попробуй разместить бок о бок пару десятков огромных блюд вместо тарелок.

Так или иначе, результат был неизбежен. Блюда малого размера были отлиты, а через какую-нибудь сотню лет вся Европа уже пользовалась тарелками как обыденным и повсеместно распространенным столовым прибором.

Между тем, обеденный зал стал олицетворением роскоши. Возникла бригадная система служащих на дому, и все они были одеты в униформу (причем некоторым из слуг высокого ранга полагались мечи). Первое руководство для подобной бригады, изданное в 1662 году, называлось «Идеальная школа служителей рта». Оно содержало среди прочих следующие инструкции: «Лучшие порции дайте самым уважаемым гостям, а если это очень уважаемые гости, то дайте им добавочную порцию».

Французский стиль обслуживания возник при дворе Луи ХУ1, который был внуком Марии Медичи и Генриха 1У и правил со второй половины ХУ11 – начала ХУ111 века.

При нем обед состоял из трех подач. На первую и вторую были супы, мелкая дичь и жаркое, на третье подавали десерт. Последовательность была, по существу, все той же, что и в Древней Греции и Древнем Риме. Когда гости входили в зал, блюдо первой подачи уже стояло на столе. (Это до сих пор соответствует современной тенденции подачи неприемного банкетного обслуживания.) Горячие блюда поддерживали в нагретом состоянии в специальных устройствах. Когда гости заканчивали с первой подачей, они выходили из-за стола на все время, пока он убирался и готовился ко второй подаче.

Французский стиль обслуживания обладал некоторыми очевидными недостатками. Столы были перегружены, и не только пищей. Устройства для подогрева, посуда, приборы, корзины с цветами, подсвечники – все это заполняло буквально каждый сантиметр. Несмотря на использование устройств для подогрева, пища зачастую оставалась холодной, теряла первоначальную свежесть. Поскольку подавалось очень много блюд, большинство гостей ограничивались только несколькими (одним-двумя) из них и не имели возможности попробовать остальные.

Столовые приборы в привычном для нас виде прочно вошли в обиход лишь к концу ХУ11 века. А следующее за этим столетие по праву можно назвать золотым веком сервировки.

В 1571 году во Франции было разработано первое меню, представляющее собой перечень блюд, приготовленных для праздника при дворе Карла IX. Но название «меню» появилось только через сто лет при дворе Людовика XIV. Это были записки с заказами обедов на дворцовой кухне. Это были карточки на плотной бумаге со списком блюд, подаваемых для короля, в единственном экземпляре.

За пределы дворцовой кухни меню вышли значительно позже и стали употребляться в двух смыслах:

- как общий список блюд, приготавливаемых в ресторане. Для данного заведения он оставался неизменным;

- перечень блюд на определенный период времени (от одного дна до одного года).

К XVI веку относится открытие принципиально новых заведений, которые назывались кофейнями. Они послужили прообразами современных кафе.

Их появлению способствовало распространение таких экзотических напитков, как чай и кофе. Первая кофейня была открыта в 1554 году в Константинополе. Кофейни посещала избранная публика – ученые, философы, люди искусства. За чашкой ароматного кофе велись оживленные беседы и горячие споры. В связи с этим, в первые годы появления кофейни нередко называли «научными кружками».

В 1690 году в Париже некий грек открыл новую, ставшую очень популярной, кофейню, где посетители распевали песенку, восхваляющую кофе. Это было первое кафешантан.

Несмотря на то, что в XVI-XVII веках Россия вела оживленную торговлю со странами Востока и Запада, где кофе был уже широко распространен, ни знатные люди, ни простой русский народ кофе не пили и знали о нем очень мало. Оно употреблялось как бодрящее лекарство. Только в начале XIX века в России кофе стал входить в моду. Его подавали в литературных салонах Санкт-Петербурга и Москвы. Однако подлинную популярность кофе завоевал, когда русские офицеры побывали в кофейнях Парижа после победы над наполеоновской армией. Именно после 1815 года в больших русских городах начали активно появляться французские кафе кондитерские и ресторации.

Кайсеки

рёри (цукэдаси),

сакадзуки и

токкури

(посуда для сакэ)

Кайсеки

рёри (цукэдаси),

сакадзуки и

токкури

(посуда для сакэ) Цукэдаси,

осумаси и хаси

Цукэдаси,

осумаси и хаси Летний

кайсэки рёри

Летний

кайсэки рёри Сасими

для кайсэки рёри

Сасими

для кайсэки рёри Кайсэки

рёри в рёкан

Кайсэки

рёри в рёкан