- •Часть I История мирового гостиничного бизнеса Оглавление

- •1. Истоки возникновения гостеприимства

- •2. Предприятия размещения в древности

- •3. Гостиничное хозяйство Древней Греции

- •4. Система гостиничного хозяйства Римской империи

- •5. Развитие гостиничного промысла в Средние века

- •6. Эволюция предприятий размещения в Англии

- •7. Становление и развитие гостиничного дела в сша

- •8. Мировое гостиничное хозяйство в XIX веке

- •8. «Гостиничные бумы» хх века

- •Постепенно из клубной системы для отдыха одиноких туристов и молодых семейных пар Club Med становится сетью отелей для семейного отдыха с детьми. С 1967 года в «городках» появляются детские клубы.

- •Общие выводы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература

- •5 Элишева Яновская. Все мы слегка квакиютли. Http://booknik.Ru/context/all/vse-my-slegka-kvakiyutli/

4. Система гостиничного хозяйства Римской империи

Историческое начало зарождения массового гостиничного промысла, относится ко времени расцвета Римской империи. Потребность в развитии системы гостеприимства была обусловлена, прежде всего, ее размерами. Для оперативного управления государством была создана разветвленная система дорог, связывавших столицу с другими городами.

Конечно, римляне развивали дорожную систему, исходя из военных потребностей. Войска за считанные дни могли быть переброшены из центральных районов к границам империи. Но значимость этих дорог для развития не только Римской, но и в целом европейской цивилизации столь велика, что можно согласиться с историком Прокопием, который назвал только первую дорогу, ведшую из Рима в Капую, так называемую Аппиеву дорогу, одним из Чудес Света.

Римские дороги строились по всем правилам инженерного искусства. Их строительство начинается в 312 г. во времена правления императора Константина, заложившего и будущую новую столицу империи — Константинополь. Для каждой дороги предварительно составляли план, затем рыли траншею, которую заполняли камнями. Для стока воды, чтобы она не застаивалась на самой дороге, вдоль дорожного полотна прорывали специальные водосточные канавы. О мастерстве строителей говорит тот факт, что старые римские дороги практически во всех европейских странах стали основой для автомобильных и железнодорожных путей. Римляне выбирали наиболее короткий и удобный путь между двумя исходными населенными пунктами и мало внимания обращали на рельеф местности. Их дороги, как правило, были прямыми и при прокладке преодолевались любые препятствия. Примером мастерства римских дорожных строителей может служить туннель под горой между Путеолами и Неаполем (пещера Позилиппо).

Рисунок 1.4.1. Римская дорога во Франции.

Ширина современной европейской железной дороги — 143 см. Именно такое расстояние между колесами считалось стандартным у римских повозок. По этому стандарту и делались специальные колеи на дорогах в Древнем Риме. Во всех населенных пунктах вдоль дорог возводились тротуары.

Для преодоления водных преград строились мосты и виадуки. Эти сооружения кое-где не только сохранились до наших дней, но даже до сих пор используются. Иногда строили аггеры: сооружали земляную насыпь, а сверху плотно укладывали камни. Ширина аггера достигала 15 м.

Рисунок 1.4.2. Римский мост (порт. Ponte de Trajano)17.

Рисунок 1.4.3. Мост через реку Тахо в испанском городе Алькантара.

На дорогах стали размещать мильные столбы, около которых ставили скамьи для отдыха. Эти столбы, в отличие от современных дорожных указателей, не ставились через каждую милю. На них указывалось расстояние до ближайшего населенного пункта, большого дорожного перекрестка или границы. Кроме этого на каждом мильном камне были и другие надписи, они размещались в верхней части, так как путешественники чаще всего ехали верхом на лошадях или сидели повозках, то им все было хорошо видно. На камне высекалось имя императора, по указу которого строилась или ремонтировалась дорога, его титулы, несколько слов о возникновении камня (был ли он поставлен здесь после строительства или ремонта дороги).

Расстояния римляне исчисляли в милях. Римская миля (лат. milia passuum) равнялась 1000 двойных шагов (миля значит на латыни «тысяча») и составляла примерно 1,48 км. Общая протяженность римских дорог — почти 100000 км. Центром всех дорог, ведущих из Рима, началом их отсчета, главным ориентиром служила поставленая в Римском форуме Октавианом Августом знаменитая колонна «Milliarium Aureum» - Золотой мильный камень – аналог нулевого километра, которая и послужила поводом для известного выражения «Все дороги ведут в Рим». Часть ее сохранилась до нашего времени.

Рисунок 1.4.4. Развалины Золотой мили на Римском Форуме.

В 122 г. император Адриан (76–138) отдает приказ о возведении грандиозной стены в Северной Британии, которая должна была очертить границы Империи, и уберечь ее от набегов варварских племен. Работами по строительству руководил наместник римской Британии Платорий Непот. В 126 г. было завершено возведение Адрианова вала, который простирался от моря до моря на 117 км (80 римских миль) от р.Солуэй (на западе) до р.Тайн (на востоке).

Рисунок 1.4.5. Адрианов вал

Рисунок 1.4.6. Древние остатки стен Лондона – столицы римской провинции Британия

В городах и вдоль дорог огромной империи появляется густая сеть постоялых дворов и таверн, предназначенных для путешественников – государственных чиновников со свитами, купцов, паломников.

Постановка почтового дела была заимствована римлянами у персов. Благодаря единой государственной почтовой сети, существовала связь между отдельными частями огромной империи. Во время правления императора Октавиана (I в. до н.э.) после принятия закона о регулярном почтовом сообщении в Римской империи была построена стройная система государственных станций, называемых мансионами, вдоль всех главных дорог на расстоянии от 6 до 15 миль друг от друга. Существовали специальные карты дорог с обозначением станций, где можно было остановиться на ночлег. На картах указывалось расстояние между станциями, так что можно было по времени рассчитать путешествие. Римляне обычно говорили "Statio posita in…” (Станция расположена в …). По мнению специалистов, именно из сокращения этих слов и появилось слово «почта».

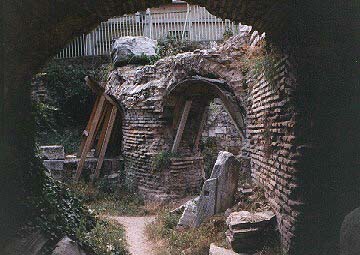

Рисунок 1.4.7. Руины древнего римского мансиона.

Однако в то время стациями пользовались лишь правительственные чиновники и гонцы по специальным разрешениям. Позднее эти постоялые дворы начали предоставлять свои услуги всем желающим путешественникам. За определенную плату им предлагалисьне только жилье и питание, а также проводники, те или иные средства передвижения, охрана в пути. В некоторых из них могли остановиться одновременно несколько десятков человек.

Но такие средства размещения трудно было назвать комфортабельными. Странствующая молодежь, бродячие артисты, паломники могли рассчитывать после трудной дороги только на связку соломы и теплый бок своей лошади, чтобы не замерзнуть.

Гораздо лучшие условия предоставляли путникам частные гостиницы. Некоторые богатые землевладельцы строили на границах своих владений собственные постоялые дворы, управлять которыми поручали рабам или вольноотпущенным.

В провинциях и самом Риме возникали так называемые пристанища - гостиницы, представлявшие собой целый комплекс с садом, водоемом во внутреннем дворике, залом для встречи высоких гостей и отдельными комнатами – первые весточки современных многофункциональных гостиничных комплексов. Венецианский купец-путешественник Марко Поло, посетивший в свое время Рим, с одобрением отзывался о пристанищах, отмечая, что в них “и королю остановиться не зазорно”. Но пользоваться их услугами можно было, лишь показав специальный правительственный документ, который свидетельствовал об особом статусе его предъявителя, и поэтому такие официальные бумаги часто воровались и подделывались. К тому времени, когда Марко Поло отправился в свое знаменитое путешествие на Дальний Восток, таких постоялых дворов насчитывалось в стране около десяти тысяч.

Позже у римлян уже существовала определенная социальная гостиничная классификация. Они строили два типа пристанищ: помимо мансионов для патрициев появились стабулярии для плебеев. Самые бедные стабулярии в деревенской местности назывались кумпонами.

Римляне создали новый тип жилого здания - атриум; оно имело внутренний двор с бассейном и галереей. Основная масса римского населения жила в сельских трибах. В раннюю эпоху это были дома атриумного типа. В основном, одноэтажные. Атриум - это центральная или единственная комната и богатых римских вилл, и трибов бедняков, в которую все остальные комнаты имеют выход.

Рисунок 1.4.8. Атриум с имплювием.

Название произошло от слова atrium, производного от прилагательного ater (черный). Основное помещение – комнату - назвали черной не случайно. В комнате находился очаг (который и окрашивал своей копотью и сажей стены во время приготовления пищи). Плита располагалась в глубине комнаты, а на переднем плане возвышалось хозяйское брачное ложе. В центре атрия находился имплювий - бассейн, куда стекалась дождевая вода через отверстие в крыше. Окон было мало, и все располагались наверху. По обе стороны от дверей вдоль стен отгораживались друг от друга досками комнаты, вход в которые отделялся от атрия занавесями. Вот они – то и служили спальнями для других членов семьи или для гостей. Дом не загромождали мебелью: стол, скамейки, сундук для одежды, навесные шкафы и полки – вот и вся нехитрая меблировка.

Распорядок дня был продиктован продолжительность светового дня, и необходимостью дорожить солнечным светом. Поэтому люди вставали рано, с восходом солнца. Люди, начинавшие свой трудовой день, прежде всего, омывали лицо и руки, съедали незатейливый первый завтрак, который назывался ientaculum. Завтрак состоял из куска хлеба, сыра, оливок, лука, иногда с добавлением вареной рыбы.

В полдень римляне прерывали работу для обеда или второго завтрака, который получил специальное название - prandium. Он мало чем отличался от первого и был по своей сути такой же сухомяткой, которая разнообразилась орехами и фруктами.

Во второй половине дня был основательный ужин, который впоследствии превратился в обед под названием sena. На него собиралась вся семья, гости, слуги, рабы. Утоляли голод горячей пищей, но сначала ели сало или вареные овощи. Главным блюдом была бобовая похлебка (conchis), приправленная оливковым маслом или салом и, конечно, с луком, чесноком, укропом, рутой, сельдереем и пр. Если позволяло положение, подавали запеченное мясо, пили вино, сильно разбавленное водой (только мужчины). Простая, здоровая, лишенная изысканности блюд пища входила в рацион предков римлян.

В период империи с III в. до н.э. для плебса строились многожные дома - инсулы, чтобы разместить и разраставшееся население города и гостей, а для аристократии – дворцы, или виллы, окруженные парками, аллеями, искусственными прудами с фонтанами. Особым богатством выделялась вилла Тиволи, а из дворцов небывалой роскошью отличался “Золотой дом” Нерона. В тронном зале высилась золотая статуя самого императора. Потолок зала состоял из вращающихся пластин и на глазах у посетителей мог меняться; в стенах тронного зала находились механизмы, приводившие в движение потолочные пластины. Инсулы представляли собой трех-, четырех, а порой и пятиэтажные строения с деревянным каркасом. В Риме инсулы были заселены как плебеями, так и средним слоем горожан. В таком многоэтажном доме сдавались внаем отдельные помещения или целые этажи.

Именно римляне изобрели новый строительный материал – бетон, который со II-I в. до н. э. получил широкое распространение и обеспечил повышенную прочность римских построек. Римляне первыми стали использовать водяное и паровое отопление. Появились подземные канализационные каналы; здесь особую известность приобрела Римская клоака.

Рисунок 1.4.9. Выход из Римской клоаки.

В период империи стали строить термы, общественные бани, представлявшие собой сложные комплексы сооружений - массажные залы, парильни, бассейны, серные ванны, а также гимнастические залы, внутренний двор с парком, библиотеку, симпосий и др. Наиболее внушительными были термы Каракаллы III в. до н. э. и Диоклетиана IV в. н. э., вмещавшие 2-3 тыс. посетителей одновременно.

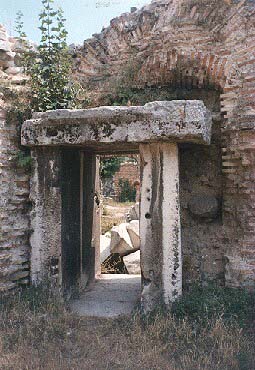

Рисунок 1.4.10. Руины римских терм, построенных Севером на территории современной Болгарии, которая входила в провинцию Мезия.

Тем не менее, гостиничное хозяйство того периода было крайне примитивным: в средствах размещения отсутствовали удобства, их санитарный уровень был чрезвычайно низок. Подушки и матрасы без постельного белья, набитые вместо перьев и пуха сеном и тростником, кишели насекомыми. Часто содержатели гостиниц недодавали овес лошадям, а в тавернах сильно разбавляли вино.

Так например, в эпиграмме, написанной под впечатлением от условий проживания в одной из подобных гостиниц, известный поэт того времени Марк Валерий Марциал, обращаясь к хозяину, восклицает: «Вино твое, о хозяин, смешалось с потоками ливня». О плохом состоянии гостиниц говорит и тот факт, что состоятельные люди предпочитали возить с собой переносные палатки, или шатры, пренебрегая услугами древних отельеров.

Характерной чертой каждого постоялого двора или почтовой станции была таверна, где путники могли поесть. Как правило, на вывеске таверны изображалось какое-либо животное или предмет: орел, петух, журавль. На одной гостинице в Лионе был рекламный щит со следующим содержанием: «Здесь Меркурий обещает выгоду, Аполлон – здоровье, Септимеи (хозяин таверны) – хороший прием, и со столом. Кто войдет сюда, будет чувствовать себя превосходно; чужестранец, осмотри хорошенько место, где ты хочешь поселиться18».

Однако, как и в Греции, репутация владельцев таверн была низкой. Их часто обвиняли в мошенничестве и темных делах, а владелиц-женщин - иногда и в колдовстве.

В Риме таверны можно было узнать по колоннам, опоясанным цепью фляг, и по красным колбасам, висящим вдоль стен. Полы были украшены яркой мозаикой, на стенах развешены картины.

Имелись также пивные и для простого люда. Хозяин такого заведения обычно не покупал вино у известных производителей, он выращивал собственный виноград и делал из него вино. Небольшие кусочки сухого сыра для закуски были развешаны в комнате в корзинах из тростника.

Древний Рим был не только столицей огромной империи, но и кулинарным центром Античного мира. Пиршества Римской знати потрясали современников своей безудержной роскошью, изобилием яств и ненасытностью участников.

Застольный ритуал в Риме развивался по мере укрепления империи, расширения ее границ. В III веке до н. э. римская кулинария была достаточно скромной - горожане довольствовались кашей из полбы. Мясо было под запретом. Забой скота запрещался под угрозой смерти. Римские легионеры, возвращаясь из завоевательных походов, привозили в качестве трофеев и гастрономические обычаи других народов, рецепты блюд, неизвестные плоды. Так в Рим попали персики. Добычей Юлия Цезаря в Египте стала не только Клеопатра, но и медовая дыня. Существует легенда, что саженцы вишни привез из Малайзии полководец Лукулл, который славился своим богатством и роскошными пирами. Недаром на многих языках существует и поныне выражение "Лукуллов пир".

В Древнем Риме семья (род, «Большая семья», включая двоюродных и более дальних родственников) часто обедала вместе. Существовали строгие правила, на основании которых определялось место для каждого обедающего в соответствии с его положением в семье и в обществе. Гости также занимали места соответственно своему общественному положению. Даже сам факт приглашения к обеду часто говорил о статусе человека – кто кем был приглашен, кто и чье принял приглашение, к кому обращались с просьбой о том, чтобы их пригласили. В се это говорило о распределении власти в Древнем Риме.

Обеденный зал в Древнем Риме назывался «триклиний» (triclinium). Также назывался и низкий квадратный стол, вокруг которого в форме буквы «П» располагались три ложа кушетки. Со свободной стороны слуги, триклинарии, под присмотром ответственного за столовую раба, триклиниарха, подносили блюда. Обедающие возлежали на левом боку, локтем опираясь на подушку. При этом ноги первого обедающего оказывались позади подушки, на которую опирался второй обедающий, а ноги второго – позади подушки, на которую опирался третий. Какое место считалось у римлян самым почетным, неизвестно.

Правая рука оставалась свободной для того, чтобы можно было выбирать куски, выложенные на больших плоских блюдах. Каждый гость ел из красной чашки или тарелки, которые впоследствии стали известны как «самосская посуда» (по названию греческого острова).

Обед в Древнем Риме состоял из трех блюд. Первое блюдо – gustum – напоминало современную закуску. К нему подавали mulsum – легкое вино, смешанное с медом. Далее, наподобие той последовательности, которой придерживались в Греции, следовал mensa primae, или первый стол, преимущественно мясной. Следующее блюдо - mensa secundae – представляло собой второй стол.

Еще в Древней Греции возник культ Акслепия, мифического врача-целителя, получившего в Риме имя Эскулап. Его дочь Гигея (Гигиена) считалась покровительницей науки о здоровье, а верной помощницей была кухарка Кулина, услаждавшая дни его жизни несравненной кухней. Молва людская присвоила Кулине имя десятой музы, которых до нее было девять. У римлян десятая муза так и звалась «Кулинарией», покровительницей поварского дела, получившей название от латинского слова culina – кухня.

Рисунок 1.4.11. Эскулап, Гигея, Кулина.

История сохранила любопытные свидетельства о том, какой изысканной была кулинария две тысячи лет тому назад. Римским патрициям подавали на стол, например, баранов и свиней, которые были с одного бока жареные, а с другого – вареные, нашпигованные сосисками и колбасами (причем потрошили их через рот, так что на тушах не было ни одного разреза). Или в брюхо туши сажали живых дроздов, и когда на столе начинали отрезать куски, птицы вылетали.

Во всех подробностях пиры описывали Вергилий и Овидий, Сенека, другие поэты и писатели. Нравы, царящие на берегах Тибра, в сатирических тонах изобразил в своем романе "Сатуры" Гай Петроний. Поэт Квинт Гораций в одной из своих од рассказал, как возлежащие вокруг стола патриции поглощают горы черных дроздов, морских угрей, икру камбалы и запивают все терпким вином. За этим следуют жареные журавли и голуби, зажаренные на древесном угле пулярки, нашпигованные спаржей, и зайцы с тонной медовой корочкой. А на десерт подавали сладкие яблоки.

Обжора, которому всего этого было мало, пощекотав пером в своей гортани, освобождал желудок для приема новой порции блюд. Для подобной процедуры существовали специальные сосуды, нередко украшенные золотом и драгоценными камнями. С Востока пришел в Рим обычай возлежать за столом на обитых тканями диванах - "клинах". Пышным чревоугодием было принято заниматься под вечер, когда спадала жара. Для этого отводили самые роскошные помещения. Обжорство в Риме не знало никаких границ. Там не слушали соловьев, а поедали их в жареном виде вместе с розовыми улитками. Под нож повара попадали аисты и вороны. Деликатесом считались внутренности поросят. Горчица как приправа впервые появилась в Риме19.

Кроме поваров, специалистов по составлению меню, для разработки рецептов новых блюд предусматривалась и особая должность «гастроном». Однако подобные своеобразные кулинарные шедевры оставались прерогативой патрициев, в тавернах для плебеев все было значительно проще и скромнее. Как показали раскопки в Геркулануме и Помпеях, засыпанных вулканическим пеплом при извержении Везувия в 79 году н. э., в городах империи существовали своеобразные закусочные с незамысловатым меню для простого люда - древнеримский «общепит».

Хлеб и крупы были главными продуктами в античном мире. Из них готовили похлёбки и каши, такие, как маза – смесь муки, мёда, соли, оливкового масла и воды; турон – смесь муки, тёртого сыра и мёда. Многие продукты перед приготовлением посыпали ячменной мукой. Обильно использовались фасоль и другие бобовые растения.

Уже в бронзовом веке знали и использовали большое количество овощей. Обычно их приправляли пряностями. Иногда в овощные блюда добавляли баранину или говядину, но мясо домашних животных было дорого, и широко использовались охотничьи трофеи – мясо диких зверей и птиц, водившихся тогда в изобилии.

Любимыми национальными супами древних римлян были разнообразные щи и борщи – специально для них в земледельческих поместьях выращивали много капусты и свёклы, а также лука. Да-да, славные традиционные рецепты кухни восточных славян родом из Древнего Рима. Щи и борщи были мясные (особой популярностью пользовались эти супы со свининой и свиным салом, менее популярны были бараньи и из иных видов мяса и птицы - но это по достатку и местным обычаям многих древнеримских провинций), а также рыбные из самых разных видов речных и морских рыб, из разнообразных морепродуктов, либо постные с добавкой лишь оливкового масла и всяких местных пряных трав. Т.е. рецептов таких супов существовало великое множество, особенно с учетом, что у каждого домашнего повара имелось по несколько традиционных рецептов, особо любимых в этой семье. До нас дошла лишь их ничтожная часть.

Хотя уже древние греки готовили щи и борщи мясные, рыбные, с морепродуктами или чисто овощные, иногда заправляя их сметаной или густым греческим йогуртом, настоящий расцвет всенародной любви к щам и борщам возник в Древнем Риме. Возможно, это связано с тем, что римляне боготворили общедоступную капусту, считая ее мощным афродизиаком и незаменимым средством для поддержания здоровья. Например, Марциал писал в честь этого овоща стихотворные оды, воспевал ее и великий поэт Вергилий, часто упоминают капусту Плиний, римский бытописатель Катон и многие другие.

Из капусты древние греки и римляне готовили не только борщ, но и голубцы, причем, в том виде, в котором они известны нам и поныне. На зиму капусту римляне солили и квасили в больших глиняных бочках. Квашеную капусту ели с оливковым маслом, употребляли ее в разные блюда, в том числе готовили из нее те же щи мясные и рыбные.

Древнеримская кулинария ввела предварительное перед варкой обжаривание нарезанной свеклы на жире, что придавало капустно-свекольным супам особый "борщевой" вкус.

Интересен пример римского императора Диоклетиана (ок. 245-316), правившего империей двадцать лет с 284 г. по 305 г. Как только он вывел империю из кризиса, сразу же добровольно отказался от престола и отправился в Далмацию в свой дворец в Сплите, чтобы своими руками выращивать капусту. Когда его стали уговаривать вернуться на императорский престол, Диоклетиан пожал плечами и сказал: "Зачем? Посмотрите, какая капуста у меня тут растет!"

Позднее свекла и капуста на греческих триерах добрались до далеких берегов Понта Эвксинского – то есть до греческих колоний в Северном Причерноморье. Тут они, как и в Древней Греции и Риме, были добрыми огородными соседками. Продукт местных греческих огородов пришелся по вкусу скифам и сарматам, готам и славянам. Так древнеримские борщи, включавшие лук, мясо и свиное сало, также любимое римлянами и греками, активно применявшееся в античной кухне и входившее в повседневный рацион римских легионеров, добрались до Крыма. По данным современной исторической науки, первые борщи, так же как и первое сало на территории Украины были приготовлены на благодатном крымском побережье еще до Рождества Христова задолго до появления украинского народа. Кстати, и поныне итальянцы непревзойденные мастера по изготовлению самых разнообразных видов сала и других продуктов из свинины.

Древним римлянам был известен способ приготовления изделий во фритюре. Так готовили очень популярные тогда «глобули» – шарики из теста, обжаренные в оливковом масле или топленом сале, смазанные медом и посыпанные маком, а также многие другие изделия из теста.

Рисунок 1.4.12. Отреставрированная древнеримская печь, найденная почти неразрушенной в Августа-Раурика, Швейцария

Из Древнего Рима в международную кухню пришли салаты. Широко использовались и изделия из рубленого мясного фарша, из которого на решетках жарили плоские круглые подобия современных рубленых бифштексов.

Разумеется, в древнеримской кулинарии в изобилии применялось всё богатство свежей рыбы и морепродуктов, которым щедро снабжало море. Так что, даже питание бедных слоев населения было и разнообразным, и полноценным. Культура пития пришла в Рим из Греции. Римляне усиленно развивали виноградарство и каждый прием пищи сопровождался виноградным вином, часто разбавленным водой. В горячем виде этот напиток служил им вместо нашего чая, который они не знали. Вина поступали из заморских провинций и производились на юге Италии, где на виноградниках устанавливались собственные прессы. Разнообразные емкости для вина становились предметами украшения жилища.

Римляне считали пиво напитком презренных варваров и в своих колониях на Средиземноморском побережье распространяли виноградарство и виноделие. Во время римского господства Галлия превратилась в страну виноделия. Как в Испании, так и в Галлии, исконным напитком местных нецивилизованных народов было пиво, которое вышло там из употребления лишь в первые столетия нашей эры, когда дикие жители этих провинций приблизились по уровню развития к римлянам и грекам.

К V веку до нашей эры в богатых городах античного мира начали появляться общественные пекарни. Ячменный хлеб считался пищей бедняков. Более зажиточные предпочитали пшеничный хлеб.

Пряности – тмин, кориандр и лазерпиций – ввозили из других стран. В качестве приправ в пищу употребляли чеснок, соль и другие.

В отличие от Древней Греции, широко использовалось мясо домашних животных. Как известно, домашняя птица, в частности курица, появилась в рационе европейского человека в V в. до нашей эры. Со времен Древнего Рима история одомашнивания животных известна намного лучше.

На берегах Тибра были устроены парники для выращивания зимой огурцов. Как показали раскопки на Юге Рима, там существовали специальные бассейны с проточной водой для разведения рыбы. Были и устричные подводные фермы. А в провинции Тоскана разводили свиней. В годы расцвета империи на всем ее пространстве работали рыбные фабрики, где в амфорах консервировалось мясо тунца и сардины. На маслобойках перерабатывались оливы.

Всевластный Рим получал мясо, рыбу, овощи, различные специи из всех вассальных провинций, от Германии до Кавказа. На территории современных Голландии и Бельгии существовали птицефермы, а в районе Трира - охотничьи угодья, где водились олени и зайцы. На Пиренейском полуострове были заложены коптильни для рыбы. На рубеже н. э. длинная рука римской гастрономии дотянулась до Индии. Верблюжьи караваны доставляли оттуда шафран, перец, кардамон, корицу. Из Армении в римский соус попала кинза и другие ароматные травы.

В Римской империи была развита система термополиумов (например, в Помпеях их насчитано 89 штук), снабжавших людей горячей пищей и позволявших им отказаться от приготовления её дома (многие дома в Помпеях не имели кухни) — так называлась античная харчевня, где подавали горячую еду и вино с пряностями. Блюда разогревались с помощью объёмных сосудов, встроенных в прилавок по самое горлышко, в которые наливалась горячая вода.

Рисунок 1.4.13. Прилавок термополиума для разогрева блюд в Геркулануме, облицованный кусками разноцветного мрамора.

Рисунок 1.4.14. Прилавок термополиума для разогрева блюд в Помпеях

Римская империя к началу эпохи цезарей (27 год до н. э.) достигла апогея в распущенности своей знати.

На виллах римских патрициев, расположенных на семи холмах города, устраивались настоящие оргии. В пиршествах теперь участвовали молодые девушки в соблазнительных одеяниях. И хотя возлежащих за столами гостей призывали отказываться от "жаждущих взглядов", никто призыву не следовал. Еще более варварским стало меню застолий. Повара вырывали мозги из голов фламинго и поджаривали их на оливковом масле. В годы царствования императора Элагабалуса (218-222гг. н. э.) к его столу подавались такие блюда, как языки павлинов и гребешки, вырезанные у живых петухов. Историк Аэлиус Ламприди писал, что тиран украшал зал пиршества отрубленными головами попугаев.

В отношении Элагабалуса историческая справедливость свершилась. Ненавидимый народом, он был свергнут, его тело протащили по улицам Рима и, в конце концов, утопили в городской клоаке.

Против обжорства римской элиты нередко выступали видные поэты и философы, которые, впрочем, от участия в застольях не отказывались. Платус выражал свое возмущение, проклиная "богопротивную горчицу". А Гораций, пропагандируя здоровый образ жизни в Развратном Риме, выдвигал в качестве примера самого себя: ему для насыщения было достаточно оливок, цикория и орехов. О том, были ли у него последователи, исторические хроники не содержат никаких упоминаний.

В немилость к Грозному Императору Катуллу патриции-чревоугодники попали за чрезмерную расточительность, когда он узнал, что те платят по 200 драхм за амфору хамсы - сероспинии из Понта Эвкисинского. то есть Черного моря. (В наше время эту маленькую рыбку гурманы Черноморского побережья называют керченским салом).20.

Хотя большинство постоялых дворов и таверн того времени пользовалось сомнительной славой, система гостеприимства в Древнем Риме продолжала развиваться.

По мере эволюции хозяйственных отношений возрастали требования путешествующих к условиям проживания и их обслуживанию. В эпоху расцвета Римской империи возникает много новых благоустроенных и богатых постоялых дворов. Как сообщают современники, в них имелись кухни, комнаты для гостей, несколько спален, помещения для уборных, прислуги, вещей, бани, косметические (массаж, стрижка) помещения, прачечные, помещения по ремонту одежды и чистке обуви, конюшни, услуги кузнеца и пр. Государство осуществляло контроль за предоставлением услуг гостеприимства: специальные чиновники – эдилы наблюдали за порядком, чистотой и соблюдением законности. Постоялые дворы обязаны были вести список гостей и бухгалтерию.

Римская гостиница императорской эпохи представляла собой целый комплекс помещений широкого функционального назначения: это не только комнаты для ночного отдыха путешествующих, но и склады, конюшни, лавки, мастерские и т. д. Гостиницы, как правило, строились из камня и в зимнее время обогревались. Некоторые из них обслуживали только официальных лиц по специальным документам, выдаваемым государственными властями. Именно эта традиция сохранилась до сих пор в форме специальных помещений для особо важных персон в аэропортах, на вокзалах.

Упоминание о постановке гостиничного дела в Римской империи на территории древнего Израиля нашло отражение во многих величайших религиозных источников, как иудейских, так и христианских. Родителям Иисуса Христа не удалось устроиться на ночлег в гостиницу в Вифлееме, поэтому им пришлось остановиться в хлеву, где Великий младенец и появился на свет.

Упадок Рима привел к полному разрушению системы гостиничного хозяйства и, практически, к разорению постоялых дворов в странах, образовавшихся при распаде Римской империи.