- •Актуальность энергосбережения в России и мире

- •Нормативная база энергосбережения

- •Государственная политика в области повышения эффективности использования энергии

- •Энергетические обследования и энергетическая паспортизация

- •Энергобалансы предприятий. Энергетический мониторинг

- •Если в цехе для энергоемких производственных процессов установлены технологические нормы, то общецеховая норма может быть определена как

- •Если на предприятии для всех цехов и участков производства установлены общецеховые нормы, то общезаводская норма может быть определена как

- •Энергосбережение в системах теплоснабжения и в котельных

- •Глубокая утилизация теплоты дымовых газов

- •Контактные теплообменники

- •Рекуперативные теплообменники

- •Использование теплоты пароконденсатной смеси

- •10. Энергосбережение в системах производства и распределения энергоносителей промышленных предприятий

- •Третья группа мероприятий – энергосберегающие мероприятия – предполагают следующие решения.

- •13. Применение тепловых насосов для утилизации сбросной теплоты, для теплоснабжения и хладоснабжения

Если в цехе для энергоемких производственных процессов установлены технологические нормы, то общецеховая норма может быть определена как

![]() ,

,

где еуд.ц – цеховая удельная норма расхода энергоресурсов;

еуд.т – технологическая удельная норма расхода энергоресурсов;

Пт – плановый выпуск продукции при данном технологическом процессе;

Пц – плановый выпуск продукции цеха;

Ед.ц – все другие расходы энергоносителей в цехе, не включенные в технологические нормы (на механическую обработку, подъемно-транспортное оборудование, вентиляцию, освещение, потери).

Если в цехе несколько технологических норм, то общецеховая норма примет вид

,

,

где n – число i-х технологических потоков производства продукции Пт,i с различными удельными нормами Пт,i.

Если на предприятии для всех цехов и участков производства установлены общецеховые нормы, то общезаводская норма может быть определена как

,

,

где еуд.з – общезаводская удельная норма расхода энергоресурсов;

еуд.ц,j – общецеховая удельная норма расхода энергоресурсов j-го цеха;

Пц,j – плановый выпуск продукции j-м цехом;

Ед.ц – другие, общезаводские, расходы энергоресурсов;

Пц – плановый выпуск продукции заводом за месяц, квартал или год;

При расчете норм расхода учитываются (а при опытном методе обеспечиваются) следующие производственные условия работы оборудования:

оборудование находится в технически исправном состоянии;

работа ведется в соответствии с заданным технологическим режимом;

должна быть полная (номинальная) загрузка энергетического и технологического оборудования по мощности и производительности.

Удельные нормы расхода энергоносителей должны присутствовать в паспортах всего энергопотребляющего оборудования. При их отсутствии удельные нормы необходимо определять на основании нормализованных балансов энергопотребляющих установок и технологических процессов

![]() ,

,

где Еп,i – суммарный расход энергоносителя по нормализованному балансу:

Пi – выпуск продукции за принятый интервал построения баланса.

Энергосбережение в системах теплоснабжения и в котельных

Учет тепловой энергии позволяет создать основу для внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий на предприятиях. Измерение тепловой энергии и количества теплоносителя подчиняется определенным правилам, отраженным в государственным нормативным документах, в частности, в «Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя».

Тепловая энергия производится на источнике теплоты (ТЭЦ, котельная), который принадлежит юридическому лицу – энергоснабжающей организации. Теплота в виде водяного пара или горячей воды по тепловым сетям поступает потребителю тепловой энергии – юридическому или физическому лицу, которому принадлежат теплопотребляющие установки. Энергоснабжающая организация и потребитель тепловой энергии заключают между собой договор на отпуск и потребление тепловой энергии, в котором отражаются их взаимные обязательства по расчетам за тепловую энергию и потребляемый энергоноситель, а также по соблюдению режимов отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителя (расход подаваемого и возвращаемого источнику теплоносителя, его температуру и давление в заданные промежутки времени). Для этого организуется узел учета и регистрации отпуска и потребления тепловой энергии (узел учета). Узел учета – это комплект приборов и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, массы или объема теплоносителя, контроль и регистрацию его параметров для целей учета отпущенной или потребленной тепловой энергии или теплоносителя, для осуществления взаимных финансовых расчетов, для контроля над работой систем теплоснабжения и рационального использования энергии.

Приборами учета тепловой энергии называют приборы, выполняющие одну или несколько функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве тепловой энергии, массе или объеме, расходе, температуре, давлении теплоносителя и времени работы приборов. К приборам учета относятся:

датчики (преобразователи) температуры – измеряют температуру или разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

датчики (преобразователи) давления;

водосчетчики (расходомеры) – приборы для измерения массы (объема) воды, прошедшей через заданное сечение трубопровода за период времени;

счетчики пара – приборы для измерения массы прошедшего пара;

теплосчетчики – приборы или комплекты приборов для измерения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.

Важнейшая часть теплосчетчика – тепловычислитель – устройство для расчета количества теплоты на основе входной информации о массе, температуре и давлении теплоносителя.

Для измерения расхода наиболее широкое применение получили расходомеры с сужающими устройствами, ультразвуковые, электромагнитные и тахометрические расходомеры. Для правильного измерения расхода на участке трубопровода перед расходомером (счетчиком) требуется предусмотреть прямолинейный участок для стабилизации потока теплоносителя. В качестве датчиков температуры чаще всего используют платиновые термометры сопротивления, устанавливаемые в подающий, обратный трубопроводы, а на источнике теплоты – и в трубопровод холодной подпиточной воды.

Тепловычислитель, входящий в состав теплосчетчика, используя заложенные в память константы, пересчитывает сигналы расходомеров, термометров сопротивления, преобразователей давления в цифровые значения энтальпии, накопленной тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, температуры подаваемой, обратной, а иногда и холодной воды. Эта информация отображается на электронном табло. Большинство тепловычислителей архивируют измеренные и вычисленные данные. Архивируются среднечасовые, среднесуточные, а иногда и среднемесячные параметры. Архивные данные, как правило, сохраняются и при отключении прибора. Теплосчетчики могут передавать текущую и архивную информацию на компьютер или печатающее устройство, иногда группы теплосчетчиков могут объединяться в локальные измерительные сети. Важной функцией тепловычислителей является самодиагностика, т.е. появление на индикаторе кодированной информации о причине неисправности прибора.

Приборы учета тепловой энергии регистрируются в Государственном реестре средств измерений, проходят освидетельствование в Госэнергонадзоре Минтопэнерго РФ, завод-изготовитель получает сертификат Госстандарта РФ и описание типа средства измерения. Для каждого прибора Госстандарт устанавливает межповерочный интервал, по истечение которого, прибор обязательно поверяется. Прибор с истекшим сроком сертификации или сроком поверки к эксплуатации не допускается.

Теплосчетчик должен соответствовать условиям эксплуатации. Для водяных систем рабочий диапазон температур измеряемой среды 5…150 С, давление не более 1,6 МПа. Пределы допустимой основной относительной погрешности теплосчетчика при измерении тепловой энергии зависят от разности температур в подающем и обратном трубопроводах. В водяных системах теплоснабжения они не должны превышать:

5 % при разности температур 10…20 С;

4 % при разности температур более 20 С.

Для паровых систем теплоснабжения:

5 % в диапазоне расхода 10…30 %;

4 % при расходе пара более 30 % максимального.

Предел допускаемой основной относительной погрешности водосчетчиков при измерении массы (объема) теплоносителя, в диапазоне расхода воды и конденсата 4…100 % не должен превышать 2 %. Счетчики пара должны обеспечивать измерение массы теплоносителя с относительной погрешностью не более 3 % в диапазоне расходов пара 10…100 %.

Для приборов, регистрирующих температуру теплоносителя абсолютная погрешность не должна превышать значений t (0,6+0,004t), где t – температура теплоносителя. Приборы, регистрирующие давление теплоносителя должны обеспечивать измерение давления с относительной погрешностью не более 2 %. Теплосчетчик должен обеспечивать измерение времени своей работы с относительной погрешностью 1 %. Должна быть предусмотрена защита прибора учета от несанкционированного вмешательства в его работу, невозможность его перепрограммирования, изменения алгоритма расчета или основных констант.

Для определения количества теплоты Q, кДж (ккал), отпущенной источником в водяные системы теплоснабжения используется формула:

![]() ,

,

где G1, G2 – масса теплоносителя, отпущенного источником по подающему трубопроводу и возвращенного на источник по обратному трубопроводу, кг;

G1, G2 – масса теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, кг;

h1, h2, hп – энтальпия сетевой воды в подающем трубопроводе, в обратном трубопроводе, холодной воды для подпитки системы, кДж/кг (ккал/кг).

Для расчета количества теплоты датчики давления, температуры и расхода устанавливаются на подающей и обратной линиях на источнике, на подпиточной линии в сеть устанавливается расходомер (счетчик количества), а датчики давления и температуры – на трубопроводе холодной воды, поступающей на источник.

Для определения количества теплоты Q, кДж, отпущенной источником в паровые системы теплоснабжения, если на источнике имеется один подающий паропровод, один обратный конденсатопровод и один подпиточный трубопровод, используется следующая формула

![]() ,

,

где D – масса пара, отпущенного источником по паропроводу, кг;

Gк – масса конденсата, возвращенного источнику, кг;

h1, hк, hх.в. – удельная энтальпия пара, конденсата и холодной подпиточной воды, кДж/кг.

Для расчета количества теплоты датчики расхода, температуры и давления устанавливаются на паропроводе и на конденсатопроводе перед конденсатным баком (конденсатосборником), а на трубопроводе холодной воды устанавливаются датчики давления и температуры.

Количества теплоты по этим формулам должны считаться за периоды времени, в течении которых энтальпии (температуры) воды примерно постоянны (час, сутки).

При вычислении отпущенной потребителю тепловой энергии надо знать, как разграничена тепловая сеть между потребителем и энергоснабжающей организацией, что определяется по границе балансовой принадлежности тепловых сетей. Граница балансовой принадлежности тепловых сетей – это линия раздела между владельцами тепловых сетей по признаку собственности, аренды или полного хозяйственного ведения.

Количество тепловой энергии Q, кДж (ккал) и массы (объемы) теплоносителя, полученные потребителем водяной системы теплоснабжения, рассчитываются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов узла учета потребителя за период, предусмотренный договором по следующей формуле

![]()

где Qи – тепловая энергия, израсходованная потребителем по показаниям теплосчетчика, кДж (ккал);

Qп – тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета (указывается в договоре и учитывается, если узел учета находится не на границе), кДж (ккал);

Gп – масса сетевой воды, израсходованной потребителем на подпитку систем отопления по показаниям водосчетчика (для независимых систем), кг;

Gг.в. – масса сетевой воды, израсходованной потребителем на водозабор по показаниям водосчетчика (для открытых систем теплоснабжения), кг;

Gу = G1 – (G2 + Gг.в) – масса утечки сетевой воды с системах теплопотребления, кг. Её величина определяется как разность между массой сетевой воды G1, кг по показанию водосчетчика на подающем трубопроводе и суммарной массы сетевой воды G2 + Gг.в. по показаниям водосчетчиков на обратном трубопроводе и на трубопроводе горячего водоснабжения;

h2 – энтальпия сетевой воды в обратном трубопроводе, кДж/кг (ккал/кг);

hх.в. – энтальпия холодной воды, используемая для подпитки системы теплоснабжения, кДж/кг (ккал/кг). Величины энтальпий определяются по измеренным на узле источника теплоты средним за рассматриваемый период значениям температур и давлений.

Тепловая энергия Qи, кДж (ккал), израсходованная потребителем, вычисляется по показаниям теплосчетчика

![]() ,

,

где G1 – масса воды в подающем трубопроводе, полученная потребителем по его приборам учета, кг;

h1 – энтальпия сетевой воды в подающем трубопроводе, кДж/кг (ккал/кг);

h2 – энтальпия сетевой воды в обратном трубопроводе, кДж/кг (ккал/кг).

Для вычисления количества тепловой энергии Q, кДж (ккал), полученной паровыми системами теплопотребления используется формула

![]()

где Qи – тепловая энергия, израсходованная потребителем по показаниям теплосчетчика, кДж (ккал);

D – масса пара, полученная потребителем по его приборам учета, кг;

Gк – масса возвращенного потребителем конденсата по его приборам учета, кг;

hх.в. – удельная энтальпия воды, используемой на источнике для подпитки системы теплоснабжения, кДж/кг (ккал/кг).

Тепловая энергия израсходованная потребителем Qи для паровых систем считается по показаниям теплосчетчика также как и для водяных систем.

Важный вопрос при вычислении тепловой энергии на узле учета потребителя – это энтальпия холодной воды hх.в., используемой на источнике для подпитки системы теплоснабжения. Это значение можно определить только на узле учета на источнике. Иногда, для упрощения расчетов в некоторых приборах при расчете тепловой энергии значение hх.в. вводится в виде константы, но по действующим правилам, такое вычисление тепловой энергии недопустимо.

Правилами предусмотрено упрощенное вычисление тепловой энергии у потребителей в системах малой тепловой мощности (менее 0,5 Гкал/ч или 0,582 МВт). Если в системах теплопотребления суммарная тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч (116,3 кВт), то на узле учета можно измерять только время работы приборов, массу (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также массу (объем) теплоносителя на подпитку. В открытых системах также измеряется масса теплоносителя на водоразбор в системе ГВС. После вопросов учета тепловой энергии рассмотрим энергосбережение в тепловых сетях.

Согласно «Концепции развития теплоснабжения в России, включая коммунальную энергетику, на среднесрочную перспективу» принятой Департаментом энергонадзора Минэнерго РФ, для повышения долговечности, надежности и экономичности тепловых сетей рекомендуются к внедрению на новых и реконструируемых тепловых сетях следующие перспективные технологии.

Бесканальная прокладка теплопроводов типа «труба в трубе» с пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляцией в полиэтиленовой оболочке и системой контроля увлажнения изоляции. Такие теплопроводы позволяют на 80 % устранить возможность повреждения трубопроводов от наружной коррозии, сократить потери тепла через изоляцию в 2…3 раза, снизить эксплуатационные расходы, снизить в 2…3 раза сроки строительства. Пенополиуретановая теплоизоляция рассчитана на длительное воздействие температур до 130 С и кратковременное воздействие до 150 С. Такие трубопроводы должны оборудоваться системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) изоляции. Срок службы тепловых сетей с пенополиуретановой изоляцией прогнозируется на уровне 30 лет и больше. Для внутриквартальных и распределительных сетей на температуры до 95 С рекомендуется применять трубопроводы из полимерных материалов (полиэтиленовые в ППУ изоляции, полипропиленовые, металлополимерные и т.д.). Следует стремиться к новым технологиям бесканальной прокладки с отказом от тепловых камер, непроходных каналов.

Сильфонные компенсаторы, взамен сальниковых или П-образных, обеспечивают полную герметичность и практическое нулевое гидравлическое сопротивление, уменьшают эксплуатационные расходы, резко снижают утечки воды при реконструкции существующих сетей и рекомендуются к установке.

Шаровая запорная и запорно-регулирующая арматура повышенной плотности с гидроприводом или электроприводом позволяет улучшить гидравлические характеристики сети, уменьшить гидравлические потери и затраты энергии на транспортировку, позволяет улучшить эксплуатационные характеристики арматуры.

Новые схемы регулирования насосных станций с применением частотно-регулируемого привода и схемы защиты от повышения давления в обратной магистрали при останове насосной позволяют улучшить надежность работы оборудования и снизить расход энергии при работе тепловой сети.

Вентиляция камер и каналов тепловой сети существенно снижает тепловые потери через изоляцию теплопроводов, которые возникают вследствие увлажнения тепловой изоляции.

Повышение значения водородного показателя (рН) сетевой воды является надежным способом борьбы с внутренней коррозией теплопроводов при условии поддержания в воде нормируемого содержания кислорода. Высокая степень защиты трубопроводов при рН > 9,25 определяется изменением свойств железооксидных пленок. Уровень повышения рН, обеспечивающий надежную защиту трубопроводов, существенно зависит от содержания сульфатов и хлоридов в сетевой воде, чем их концентрация больше, тем выше должно быть значение рН.

Использование антикоррозийных покрытий для продления рабочего ресурса обычных тепловых сетей (кроме теплопроводов в ППУ-изоляции). Комплект антикоррозийных покрытий «Векто1025», «Вектор 1214» используется для защиты от коррозии наружных металлических поверхностей трубопроводов, конструктивных элементов, металлических опорных конструкций, создания гидроизолирующих слоев на тепловой изоляции.

Для паровых и водогрейных котельных рекомендуются следующие мероприятия по энергосбережению.

Составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания котлоагрегатов и оборудования котельной при контроле со стороны руководства за их выполнением. Годовая экономия топлива 5…10 %.

Повышение КПД котельной за счет нижеследующих мероприятий дает годовую экономию топлива 5…20 %.

Поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха и хорошего смешивания воздуха с топливом. Настройка режимов горения топлива.

Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник).

Повышение температуры питательной воды на входе в барабан парового котла. Подогрев питательной воды в водяном экономайзере.

Использование тепловыделений от котлов путем забора теплого воздуха из верхней зоны котельного зала и подачей его во всасывающую линию дутьевого вентилятора.

Теплоизоляция оборудования, трубопроводов, задвижек, наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 С).

Перевод котельных на газовое топливо.

Увеличение плотности (герметичности) газоходов газовоздушного тракта котлоагрегатов.

Поддержание чистоты наружных и внутренних поверхностей теплообменных элементов котлоагрегатов.

Установка систем учета расходов топлива, электроэнергии, воды и отпуска тепла дает годовую экономию топлива до 20 %.

Автоматизация управления работой котельной дает годовую экономию топлива до 30 %.

Применение частотно-регулируемого привода для регулирования скорости вращения и режимов работы (подачи, напора) насосов, вентиляторов и дымососов дает годовую экономию до 30 % потребляемой электроэнергии из-за отсутствия дросселирования на регулирующих клапанах, заслонках и т.д.

Перевод котельных на альтернативное (местное, более дешевое) топливо или отходы производства дает существенную годовую экономию (в 2…3 раза) на стоимости закупаемого топлива.

Утилизация теплоты продувочной воды после сепаратора непрерывной продувки для подогрева сырой воды, горячей воды для сантехнических нужд и т.д. позволяет уменьшить затраты топлива на 2…5 %.

Снижение температурного графика при сохранении расчетного отпуска теплоты потребителям позволяет уменьшить тепловые потери и применять более долговечные (до 50 лет) полиэтиленовые и пластиковые теплопроводы.

Рассмотрим методику определения оптимального режима распределения тепловой нагрузки котельной между котлоагрегатами, при выполнении которого котельная в целом будет расходовать наименьшее количество топлива. Наименьшие удельные расходы топлива в котельной достигаются при распределении общей нагрузок между котлами по методу равенства относительных приростов расхода топлива. Для каждого i-го котлоагрегата котельной по данным теплотехнических испытаний или эксплуатационным данным может быть построена т.н. расходная характеристика – зависимость расхода топлива Вi, кг/с (т/ч) от количества выработанного пара (паропроизводительности) Di, кг/с (т/ч) или количества тепловой энергии Qi, ГВт (Гкал/ч): Вi = fi(Di). Пусть в котельной имеется два котла с различными характеристиками В1 = f1(D1) и В2 = f2(D2). Для любого значения D паропроизводительности котла можно определить угол (тангенс угла ) наклона его расходной характеристики tg = dB/dD = f(D). Кроме того, у каждого котла имеется расход топлива Bi на поддержание его в горячем резерве при нулевой паропроизводительности, т.е. Bi = fi(0).

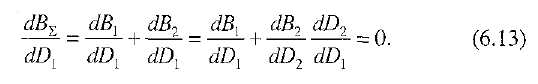

Суммарный расход пара в котельной D = D1 + D2. Найдем зависимость суммарного расхода топлива от паропроизводительности какого-либо (например первого) котла - В (D1) = В1 + В2 = f1(D1) + f2(D – D1). Для того, чтобы общий расход топлива был минимальным, надо, чтобы первая производная общего расхода по нагрузке любого из котлов была равна нулю В’(D1) = 0, а вторая производная была положительной (т. минимума расхода топлива) В’’(D1) 0.

![]()

Так

как D

= D1

+ D2

, то dD

= dD1

+ dD2

= 0, dD1

= - dD2

и

![]() ,

то:

,

то:

![]() ,

или

,

или

![]() ,

т.е.

,

т.е. ![]()

Таким образом, для обеспечения минимального суммарного расхода топлива котельной котлы должны нести такую нагрузку, при которой углы наклона их расходных характеристик одинаковы. Заменив дифференциалы величин их малыми изменениями, т.е. dx x, получаем условие равенства относительных приростов расхода топлива по котлоагрегатам котельной:

![]()

Если котлоагрегаты одинаковы и имеют одинаковые расходные характеристики, то для выполнения данного условия нагрузка между ними должна распределяться поровну. Это также необходимо для котлоагрегатов с эквидистантными характеристиками, у которых i(D) = 1(D) = 2(D) = const и которые отличаются только расходом топлива при нахождении в горячем резерве без выдачи пара B1 B2. Тогда относительный прирост расхода топлива также будет у котлов одинаков. Однако, надо помнить, что с течением времени и по мере работы котлов их характеристики меняются (разные топлива, зашлакованность теплообменников и т.д.) и это также надо учитывать.

В котельной должно быть расписание (режимная карта), которым следует руководствоваться для экономичного распределения нагрузки между котлами и очередности их розжига и остановки. Полная остановка котла вызывает значительные расходы топлива на его растопку (см. таблицу).

Таблица – Расход условного топлива на розжиг котла, кг

Поверхность нагрева котла, м2 |

Длительность остановки, часов |

||||||

2 |

6 |

12 |

18 |

24 |

48 |

> 48 |

|

100 |

17 |

50 |

100 |

150 |

200 |

400 |

600 |

200 |

34 |

100 |

200 |

300 |

400 |

800 |

1200 |

300 |

52 |

150 |

300 |

450 |

600 |

1200 |

1800 |

400 |

68 |

200 |

400 |

600 |

800 |

1600 |

2400 |

500 |

85 |

250 |

500 |

750 |

1000 |

2000 |

3000 |

Вопрос об остановке котла при временном снижении нагрузки решается из сопоставления возможной экономии топлива за счет остановки с расходом топлива на розжиг его при пуске.

При возрастании общей нагрузки совместно работающих агрегатов в первую очередь должен нагружаться тот, у которого наименьший относительный прирост расхода топлива (первичной энергии). Характеристики относительных приростов получаются на основе расходных характеристик. Расходная характеристика котла строится экспериментально по зависимостям потерь от нагрузки котла. В расходной характеристике можно выделить три характерных зоны:

Зона сниженных нагрузок (до 20…40 %) – нерабочая. Горение неустойчиво.

Зона средних нагрузок (от 20…40 % до 80…85 %) – самая экономичная зона.

Зона повышенных нагрузок (выше 80…85 %) – перегрузочная зона, имеет резкое возрастание потерь.

Следует сказать, что котлы обычно эксплуатируются в интервале нагрузок 30…100% от номинальной нагрузки. Так как для котлоагрегата выполняется соотношение

![]() или B

Q1 + Qпот,

или B

Q1 + Qпот,

то можно записать ![]() ,

,

где Q1 – полезная тепловая нагрузка котла, МВт;

Qпот – сумма тепловых потерь котла, МВт.

Таким образом, для нахождения относительного прироста расхода топлива котлом при данной нагрузке надо определить первую производную функции потерь, т.е. зависимости Qпот = f(Q1) аналитически или графически.

Суммирование нагрузок отдельных котлов следует производить при одинаковых значениях относительных приростов расхода топлива, т.е. известной функции i = f(Q1,i). Построим характеристики относительных приростов для котельной, состоящей из трех разнотипных котлов или котлов с разными характеристиками. Изломы суммарной расходной характеристики котельной происходит в точках, соответствующих минимальным и максимальным нагрузкам отдельных котлов.

Минимальная нагрузка котельной

![]() для

i-го котла, для которого

i

= min (в примере для 1-го

котла) если работает только этот котел

или

для

i-го котла, для которого

i

= min (в примере для 1-го

котла) если работает только этот котел

или

![]() ,

если должны работать все котлы (точка

a).

,

если должны работать все котлы (точка

a).

Первый излом характеристики котельной (точка б) определяется пуском или началом загрузки следующего (второго) котла, у которого коэффициент станет равным значению у первого котла. Нагрузка котельной равна при этом

![]() или

или ![]() (все котлы в работе).

(все котлы в работе).

Второй излом характеристики котельной (точка в) определяется пуском или началом загрузки следующего (третьего) котла, в момент, когда коэффициент у этого котла станет равным значению у первого и второго котла. Нагрузка котельной равна при этом

![]() (все котлы в работе).

(все котлы в работе).

Третий излом (точка г) соответствует полной (максимальной) загрузке первого котла, и нагрузка котельной

![]() (все котлы в работе).

(все котлы в работе).

Четвертый излом (точка д) соответствует полной (максимальной) загрузке второго котла, и нагрузка котельной

![]() (все котлы в работе).

(все котлы в работе).

Максимальная нагрузка котельной (точка е)

![]()

Энергетическая характеристика котельной строится по тем же характерным точкам по тем же тепловым нагрузкам котлов. По тепловым нагрузкам котлов, соответствующих данному значению относительного прироста расхода топлива из энергетических характеристик находят расходы топлива котлов и суммируют их, получая расход топлива при общей тепловой нагрузке.

Для каждой из характерных точек расходной характеристики котельной можно записать расход топлива.

Точка а – минимальный расход топлива:

![]() когда

работают все котлы или

когда

работают все котлы или

![]() (работает

только первый котел).

(работает

только первый котел).

Точка б – расход при нагрузке Qб:

![]() когда

работают все котлы или

когда

работают все котлы или

![]() (работает первый и второй котел).

(работает первый и второй котел).

Точка в – расход при нагрузке Qв:

![]() .

.

Точка г – расход при нагрузке Qг:

![]() .

.

Точка д – расход при нагрузке Qд:

![]() .

.

Точка е – расход топлива при

максимальной нагрузке котельной Qmax:

![]() .

.

Данные характеристики необходимы для определения суммарных расходов топлива котельной и оптимального режима работы отдельных котлов.

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В КОТЕЛЬНЫХ

Потери теплоты с уходящими газами

Основными

потерями в котельных установках при

сжигании газообразного

топлива являются потери с теплотой

отходящих газов

[24]. Потери теплоты с уходящими газами

(q2)

в

котлах без хвостовых поверхностей,

работающих с

![]() могут достигать 25 %.

Мероприятия,

способствующие уменьшению потерь q2,

следующие.

могут достигать 25 %.

Мероприятия,

способствующие уменьшению потерь q2,

следующие.

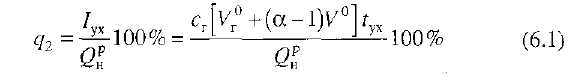

теплофикационного — 6-9 %, контактного — 10-15 % в зависимости от температуры уходящих газов и избытка воздуха [24]. Запишем выражение для потерь теплоты с уходящими газами в упрощенном виде (без учета теплоты, вносимой холодным воздухом)

и

рассчитаем изменение потерь при

увеличении (уменьшении) температуры

уходящих газов на![]()

Для

природного газа![]()

МДж/м3.

При средней теплоемкости продуктов

сгорания с,

=

1,5 кДж/(м3-К)

и коэффициенте избытка воздуха а = 1,2

отношение

![]() Таким

образом, увеличение (уменьшение)

температуры

уходящих газов на 20 °С приводит к

изменению КПД на 1 %. При больших избытках

воздуха влияние изменения температуры

уходящих газов более существенно.

Таким

образом, увеличение (уменьшение)

температуры

уходящих газов на 20 °С приводит к

изменению КПД на 1 %. При больших избытках

воздуха влияние изменения температуры

уходящих газов более существенно.

2.

Работа котлоагрегата с оптимальным

коэффициентом избытка

воздуха![]() Увеличение

коэффициента избытка воздуха

в топке выше оптимального приводит к

снижению температуры

в топке и уменьшению температурного

напора. Кроме того,

увеличивается расход электроэнергии

на привод вентилятора и

дымососа. Из выражения (6.1) следует, что

при изменении коэффициента

избытка воздуха на Да потери теплоты с

уходящими газами изменяются на

Увеличение

коэффициента избытка воздуха

в топке выше оптимального приводит к

снижению температуры

в топке и уменьшению температурного

напора. Кроме того,

увеличивается расход электроэнергии

на привод вентилятора и

дымососа. Из выражения (6.1) следует, что

при изменении коэффициента

избытка воздуха на Да потери теплоты с

уходящими газами изменяются на

![]()

При температуре уходящих газов 120-170 °С увеличение Да на 0,1 приводит к увеличению q2 на 0,5+0,7 %.

3. Увеличение плотности газоходов приводит к снижению присосов, т. е. к снижению избытка воздуха в уходящих газах. Увеличение присосов воздуха по газовому тракту котел — дымосос на 10 % приводит к перерасходу газа на 0,5 %, повышению расхода электроэнергии на привод дымососа на 4-5 % [24].

Потери теплоты с химической неполнотой сгорания

Они должны быть сведены к нулю за счет правильного вы бора горелок, качества изготовления и монтажа, проведения на ладки работы горелок и топочных туннелей.

Потери теплоты в окружающую среду

Для снижения расхода газа из-за потерь теплоты в окружающую среду следует тщательно выполнять и поддерживать в исправном состоянии ограждение котла, изоляцию оборудования, трубопроводов, задвижек, фланцев и т. д.; при этом температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С при температуре окружающего воздуха 25°С.

Работа парового котла в режиме пониженного давления

Работа котельной установки в режиме пониженного давления характеризуется следующим:

а) уменьшение давления пара в барабане котла приводит к снижению степени сухости пара, особенно при PR < 0,5PH, увеличение влажности пара может приводить к гидравлическим ударам в сетях и паропотребляющем оборудовании, увеличению времени технологических процессов, а в некоторых процессах и к браку продукции;

б) снижение давления пара и уменьшение температуры насыщения увеличивает температурный напор и приводит к более глубокому охлаждению продуктов сгорания, что несколько повышает КПД котла.

Температура питательной воды

Она оказывает существенное влияние на экономичность работы паровых котлов. Для котлов с Р =1,4 МПа увеличение температуры воды на входе в барабан котла на каждые 10 °С дает экономию газа на 1,7-2,2 % при условии сохранения постоянного значения КПД за счет дополнительных мероприятий. Расход природного газа на выработку пара может быть рассчитан из уравнения прямого баланса котла:

![]() (6.4)

(6.4)

где

D

—

паропроизводительность котельной;![]() -—

энтальпии

насыщенного пара и питательной воды.

-—

энтальпии

насыщенного пара и питательной воды.

При

температуре питательной воды 105-110 °С,

КПД, равном 90 %,

и

энтальпии насыщенного пара при давлении

Р

= 1,4

МПа, равной 2788 кДж/кг, расход природного

газа на выработку

одной тонны пара составит![]() Влияние

Влияние

повышения температуры питательной воды (при условии сохранения постоянных значений давления пара, производительности и КПД) можно оценить из уравнения прямого баланса котла (6.4):

![]()

Увеличение

температуры питательной воды на 10 °С

приводит к уменьшению

удельного расхода газа на![]()

![]() или

на (1,5/70)100 % = 2 %. Но

увеличение температуры питательной

воды приводит к увеличению температуры

уходящих газов, особенно когда экономайзер

является последней по ходу газов

поверхностью, что приводит к снижению

КПД. Потому положительный эффект от

повышения

температуры питательной воды может

быть достигнут

только при одновременном проведении

мероприятий по снижению температуры

уходящих газов. Так, например, увеличение

температуры

питательной воды и установка

теплофикационного

экономайзера за паровым котлом дает

положительный суммарный

эффект.

или

на (1,5/70)100 % = 2 %. Но

увеличение температуры питательной

воды приводит к увеличению температуры

уходящих газов, особенно когда экономайзер

является последней по ходу газов

поверхностью, что приводит к снижению

КПД. Потому положительный эффект от

повышения

температуры питательной воды может

быть достигнут

только при одновременном проведении

мероприятий по снижению температуры

уходящих газов. Так, например, увеличение

температуры

питательной воды и установка

теплофикационного

экономайзера за паровым котлом дает

положительный суммарный

эффект.

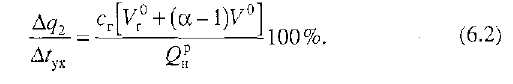

. Возврат конденсата в котельную

В

практике эксплуатации паровых систем

теплоснабжения недостаточное

внимание уделяется сбору и возврату

конденсата в котельную, а это приводит

к значительному перерасходу топлива.

Перерасход газа![]() в

котельной только за счет замещения

физической теплоты невозвращенного от

потребителя конденсата

может быть рассчитан по формуле

в

котельной только за счет замещения

физической теплоты невозвращенного от

потребителя конденсата

может быть рассчитан по формуле

где

D

—

паропроизводительность котельной,

т/ч;![]() —

доля возврата

конденсата;

—

доля возврата

конденсата;![]() —

количество конденсата, невозвращенное

в

котельную

в том числе и от расхода пара на

собственные

нужды, т/ч;

—

количество конденсата, невозвращенное

в

котельную

в том числе и от расхода пара на

собственные

нужды, т/ч;![]() —

действительная энтальпия конденсата

в

котельной и энтальпия сырой (исходной)

воды, кДж/кг. При полном

невозврате конденсата

—

действительная энтальпия конденсата

в

котельной и энтальпия сырой (исходной)

воды, кДж/кг. При полном

невозврате конденсата![]() удельный

перерасход топлива

составит:

удельный

перерасход топлива

составит:

что составляет 12/70*100 = 17 % от расхода топлива на выработку пара.

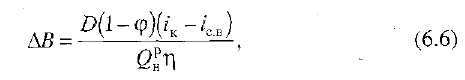

Использование тепловой энергии непрерывной продувки котлов

При избыточном давлении пара Р = 1,6-1,3 МПа, наиболее распространенном в отопительно-производственных котельных, каждый процент продувки, если тепловая энергия ее не используется, увеличивает расход топлива примерно на величину

![]()

что составляет 0,24/70*100 = 0,34 % от расхода топлива на выработку пара.

При максимальной допустимой расчетной продувке 10 %, установленной нормами для котлов с давлением до 1,4 МПа, и без использования тепловой энергии продувочной воды потери топлива могут превысить 3,5 % общего расхода топлива.

Сброс в канализацию

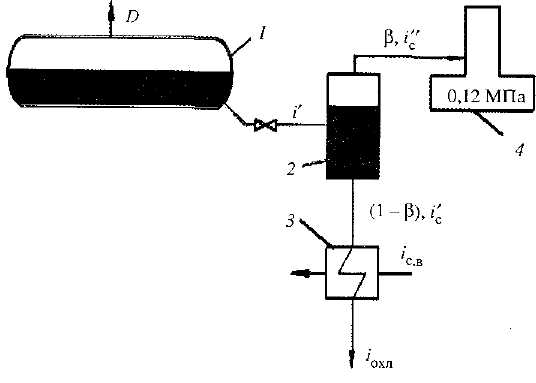

Рис. 9.1. Схема установки сепаратора и охладителя непрерывной продувки:

1 — барабан котла; 2 — сепаратор непрерывной продувки; 3 —теплообменник охладитель сепарированной поды; 4 — деаэратор

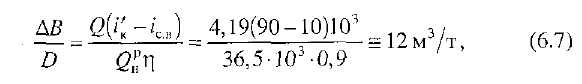

Для использования тепловой энергии непрерывной продувки устанавливают сепаратор и теплообменник (рис. 6.1). Экономия топлива на каждую тонну выработанного пара при использовании тепловой энергии продувочной воды с установкой сепаратора и теплообменника составит

![]()

где![]() —

процент продувки;

—

процент продувки;![]() ""

— удельная энтальпия сепарированного

пара, кДж/кг; — удельная энтальпия

охлажденного конденсата воды, кДж/кг

""

— удельная энтальпия сепарированного

пара, кДж/кг; — удельная энтальпия

охлажденного конденсата воды, кДж/кг

![]() —

удельная энтальпия сепарированной

воды. Доля

сепарированного пара рассчитывается

по выражению

—

удельная энтальпия сепарированной

воды. Доля

сепарированного пара рассчитывается

по выражению

![]()

где![]() —

энтальпия продувочной воды. При давлении

в котле 1,4 МПа и давлении в сепараторе,

близком к атмосферному, доля

сепарированного пара составляет ~

0,17-0,2.

—

энтальпия продувочной воды. При давлении

в котле 1,4 МПа и давлении в сепараторе,

близком к атмосферному, доля

сепарированного пара составляет ~

0,17-0,2.

![]() При

установке

сепаратора и

теплообменника

он

определяется по

формуле

При

установке

сепаратора и

теплообменника

он

определяется по

формуле

Если установлен только сепаратор, то второй член в числителе равен нулю.

Режимы работы котельного оборудовании

Большие, легкодоступные, практически не требующие затрат резервы экономии газа и электроэнергии заключены в оптимальном распределении нагрузок между котлами или котельными, работающими на общего потребителя [25].

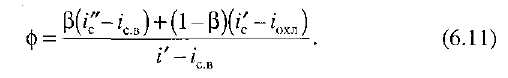

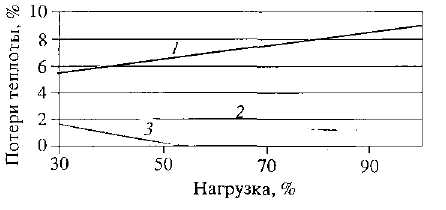

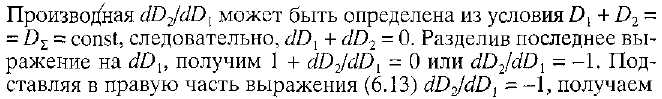

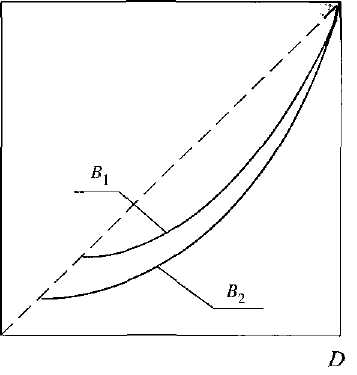

С уменьшением нагрузки ниже номинальной (рис. 6.2) уменьшается температура уходящих газов, а следовательно и потеря теплоты с уходящими газами. При малых нагрузках уменьшаются скорости истечения газа и воздуха, ухудшается их смешение и могут возникнуть потери с химической неполнотой сгорания. Абсолютные потери теплоты через обмуровку остаются практически неизменными, а относительные (отнесенные на единицу расхода топлива), естественно, возрастают. Это приводит к тому, что при пониженных нагрузках имеется максимальное значение КПД (рис. 6.3). Значение нагрузки котла, при которой КПД достигает максимума, зависит от множества факторов, основными из которых являются вид топлива, тип котла и его номинальная мощность.

На основании режимных карт для каждого котлоагрегата может быть построена расходная характеристика, представляющая собой графическую зависимость расхода топлива от количества выработанного пара или тепловой энергии. Характеристика должна быть определена экспериментально при работе котлоагрегата при исправном состоянии оборудования. Расходные характеристики котлоагрегатов, приведенные на рис.6.2, 6.3., 6.4. можно выразить виде функциональных зависимостей

Рис. 9.2. Изменение потерь с уменьшением нагрузки котла:

1 — потери теплоты с уходящими газами; 2 — потери теплоты через ограждения; 3 — потери теплоты с химической неполнотой сгорания

где

В1

ии

В2—

часовой расход топлива соответственно

котлами № 1 и № 2;

![]() —

паро- или теплопроизводительность

этих котлов.

—

паро- или теплопроизводительность

этих котлов.

Суммарная

выработка пара (тепловой энергии) в

единицу времени

двумя котлами составляет![]() Если

котел № 1 загружен до значения D,,

то загрузка котла № 2 составит

Если

котел № 1 загружен до значения D,,

то загрузка котла № 2 составит

![]() Следовательно,

Следовательно,

![]() Суммарный

расход топлива

на два котла составит

Суммарный

расход топлива

на два котла составит

![]()

![]()

В

В, и В2 — расход топлива двух котлов

Заменив производные в выражении (6.14) на конечные приращения АВ и AD, получим условие минимального суммарного расхода топлива в котельной в виде

![]()

Если котлоагрегаты одинаковы и имеют практически одинаковую характеристику В = f(D), то для выработки одного и того же количества пара D каждым котлом потребуется одинаковый расход топлива В. Следовательно, для обеспечения минимального расхода топлива суммарная нагрузка между одинаковыми котлоагрегатами должна распределяться поровну.

Перевод паровых котлов на водогрейный режим

Перевод паровых котлов на водогрейный режим имеет как недостатки, так и преимущества. При переводе всех котлов паровой котельной на водогрейный режим необходима установка вакуумного деаэратора вместо атмосферного, надежность работы которого в условиях разбалансировки -тепловой сети крайне низка. При низкой температуре обратной сетевой воды и отсутствующих насосах рециркуляции, как правило, не удается подогреть воду перед вакуумным деаэратором до требуемой температуры. При переводе на водогрейный режим уменьшается температура воды на вводе в котел со 105 до 70 °С, а также увеличивается температурный напор, поскольку средняя температура теплоносителя снижается от температуры насыщения при давлении 1,4 МПа в котле ' (-194 °С) до средней температуры воды в водогрейном котле (-100 °С). Обе эти причины приводят к снижению температуры уходящих газов и, как следствие, к некоторому повышению КПД котла.

Оптимизация работы насосного и тягодутьевого оборудования

В целях обеспечения надежности, как правило, тягодутьевое оборудование устанавливается с большим запасом мощности. Это приводит к тому, что дымососы и вентиляторы работают далеко от области максимальных значений КПД. Достаточно простым и малозатратным мероприятием является замена существующего двигателя на электродвигатель с меньшим числом оборотов.

Наибольшие затраты электроэнергии в котельных приходятся на привод сетевых насосов. При этом следует выделить следующие особенности: должна быть тщательно проанализирована гидравлика сети и обеспечено отсутствие участков со скоростью воды много больше 1 м/с; при качественном регулировании тепловой нагрузки сеть должна быть шайбирована, чтобы исключить перераспределение нагрузок между потребителями; характеристики насосов должны быть согласованы с характеристикой тепловой сети. И, наконец, должна быть предусмотрена возможность работы с пониженным расходом воды в летний период, для чего обычно устанавливают дополнительные насосы.