- •Вопрос2

- •Вопрос3

- •Вопрос 4 и 5

- •Вопрос 6

- •Вопрос7

- •Вопрос8

- •Вопрос 9

- •Вопрос10

- •Вопрос11

- •Вопрос12

- •Вопрос 13

- •Вопрос14

- •Вопрос15

- •Вопрос16

- •Вопрос17

- •Вопрос18

- •Вопрос19

- •Вопрос20 и 21

- •Вопрос 22

- •Вопрос23

- •Вопрос 24

- •Вопрос25

- •Вопрос 26

- •Вопрос27

- •Вопрос28

- •Вопрос29

- •Вопрос30 и 31

- •Вопрос33

- •Вопрос 32

- •Вопрос 35

- •Вопрос36

Вопрос 35

Устройства СЦБ на станциях

Электрическая централизация стрелок и светофоров

Электрическая централизация стрелок и светофоров (ЭЦ) является основным видом управления стрелками и сигналами на железных дорогах России. При использовании ЭЦ продолжительность приготовления маршрута сокращается до 5...7 с (в зависимости от числа стрелок в нем) против 6... 10 мин при ручном управлении стрелками благодаря ускорению выполнения операций. В аппаратах ЭЦ все необходимые зависимости между стрелками и сигналами могут быть исполнены при помощи электрических реле. Такую систему называют релейной централизацией стрелок и сигналов. На сети дорог эту централизацию используют как на малых, так и на крупных станциях.

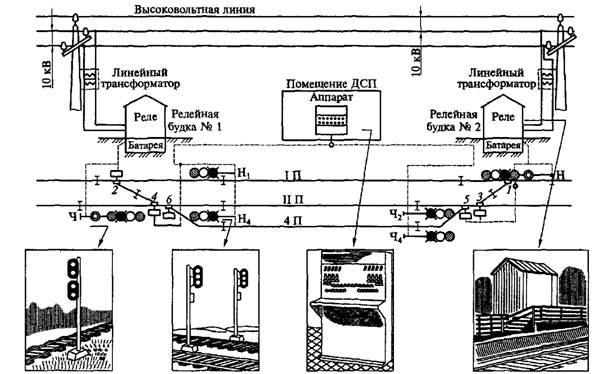

Общая схема устройства релейной централизации стрелок и сигналов малой станции показана на рис. 18.1. В помещении дежурного по станции (ДСП) установлен централизационный аппарат в виде пульта управления с рукоятками и кнопками. Вся электрическая аппаратура — реле, трансформаторы, выпрямители — размещена в релейных будках по концам станции. Местные источники питания — аккумуляторные батареи — установлены в подвальных помещениях релейных будок, батарейных колодцах или шкафах. Релейная централизация получает электроэнергию (переменный ток) от высоковольтной линии (напряжением 10 кВ) через понижающие линейные трансформаторы, укрепленные на силовых опорах этой линии. Для перевода и контроля положения стрелок они оборудованы электроприводами. Сигнал, разрешающий поезду прибыть на станцию, подают входные светофоры, а разрешение отправиться со станции на перегон — выходные светофоры, установленные на каждом приемоотправочном пути. Для исключения перевода стрелок под подвижным составом, приема поездов на занятые пути и контроля на пульте управления за занятостью стрелок и путей приемоотправочные пути и стрелочные переводы оборудованы электрическими рельсовыми цепями.

Управление стрелками и сигналами, а также контроль состояния путей и стрелочных участков осуществляются по кабельным линиям.

Принцип действия стрелочного электропривода (рис. 18.2) состоит в следующем. Рабочий шибер 1 жестко соединен с остряками стрелки и осуществляет их перевод. Плотность прилегания

Рис. 18.1. Схема устройства релейной централизации стрелок и сигналов малой станции:

![]() —

обозначения нечетных светофоров на

пульте управления; Ш, ПП, 4П — обозначения

станционных путей на пульте управления;

ДСП — дежурный по станции; 1—6 — номера

стрелочных переводов

—

обозначения нечетных светофоров на

пульте управления; Ш, ПП, 4П — обозначения

станционных путей на пульте управления;

ДСП — дежурный по станции; 1—6 — номера

стрелочных переводов

остряка к рамному рельсу проверяется контрольными линейками 2 Они же обеспечивают замыкание и размыкание контактов автопереключателя 7.

Стрелками и сигналами управляют с пульта-табло, В его верхней части находится табло с контрольными лампочками, информирующими о занятости путей и стрелок, открытии и закрытии входного светофора, занятости участков приближения и удаления.

На крупных станциях для сокращения затрат времени на приготовление маршрутов вместо раздельного, как это принять на малых станциях, применяют маршрутное управление. При приготовлении маршрута дежурный по станции не производит действий по переводу каждой стрелки в отдельности. Нажатием на две или несколько кнопок, расположенных на пульте-табло по границам маршрута, включаются и переводятся одновременно все стрелки, а после их перевода открывается сигнал. Это значительно ускоряет приготовление маршрутов. Пути станции выполнены на пульте-табло в виде световых ячеек с красной и белой лампочками в каждой ячейке. Кнопки размещены в начале и конце каждого маршрута.

В последние годы в нашей стране и за рубежом разрабатываются и внедряются новые системы микропроцессорной централизации (МПЦ). Опыт эксплуатации первых вариантов систем выявил их существенные эксплуатационные и технические преимущества перед релейными системами.

Микропроцессорная техника позволяет дополнить ЭЦ новыми функциональными возможностями по автоматизации сбора информации со станций, локомотивов и других подсистем для оптимизации принимаемых решений, регистрации действий оператора и хранения в памяти ЭВМ всех поездных ситуаций.

Принципиальное отличие МПЦ от релейных систем состоит в простоте процессов проектирования, изготовления, строительства и ремонта благодаря малым размерам МПЦ и значительно меньшему (примерно на 50 %) объему монтажных работ, неизбежных при создании релейных систем. Значительным преимуществом МПЦ является снижение стоимости системы, в частности, за счет сокращения затрат на дефицитные материалы (серебро, медь и др.).

Диспетчерская централизация

Оперативное руководство перевозочным процессом на железной дороге осуществляет и контролирует диспетчерский аппарат со сменным дежурством. Участки железных дорог, которыми руководят поездные диспетчеры (ДНЦ), называются диспетчерскими кругами; их протяженность достигает в среднем 250 км и более при числе станций до 30.

Границами диспетчерских кругов обычно служат сортировочные или участковые станции.

Наиболее эффективным техническим средством оперативного руководства движением поездов является диспетчерская централизация (ДЦ), позволяющая ДНЦ с центрального поста управлять стрелками и сигналами всех линейных пунктов, входящих, как правило, в диспетчерский круг.

ДЦ — это комплекс устройств, обеспечивающий управление из одного пункта стрелками и сигналами ряда станций и перегонов; контроль на пульте управления за положением и занятостью стрелок, занятостью перегонов и путей на станциях; повторение показаний светофоров; возможность перехода при маневровой работе на местное управление стрелками на самой станции; автоматическую запись графика исполненного движения поездов; выполнение требований, предъявляемых к электрической централизации и автоматической блокировке. Все операции по приему и отправлению поездов со станции участка производит диспетчер, а регулирование следования поездов по перегону совершается автоматически по сигналам автоблокировки.

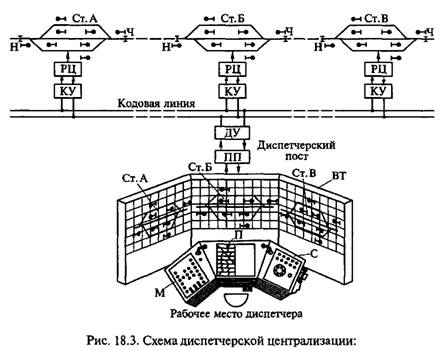

На диспетчерском пункте (в отделении или управлении дороги) установлена управляющая аппаратура, соединенная с промежуточными станциями участка двухпроводной линейной цепью (рис. 18.3). На манипуляторе М имеются кнопки для набора управляющих команд, посылаемых на промежуточные станции. Выносное табло ВТ служит для визуального контроля приготовления маршрутов, открытия сигналов на станциях и продвижения поездов по перегонам и станциям. Поездограф П предназначен для записи графика исполненного движения поездов. Имеется также панель связи С.

Набор команд на манипуляторе реализуется с помощью передающей аппаратуры ПП и кодирующего устройства КУ. Сигналы управления принимаются на каждой промежуточной станции КУ и далее поступают в аппаратуру релейной централизации стрелок и сигналов РЦ.

А—В — станции; Н — нечетные входные светофоры; Ч — четные входные светофоры; РЦ — аппаратура релейной централизации стрелок и сигналов; КУ — кодирующее устройство; ДУ — декодирующее устройство; ПП — передающая аппаратура; ВТ — выносное табло; М — манипулятор; П — поездограф ; С — панель связи

Контрольные сигналы от объектов поступают на выносное табло и включают контрольную сигнализацию, а на поездографе записывается график исполненного движения.

Большие станции, на которых по характеру и объему работы необходимо постоянное руководство дежурного по станции, в ДЦ обычно не включаются.

ДЦ позволяет повысить пропускную способность, участковую скорость и безопасность движения, а также сократить штат работников на 50—60 человек на каждые 100 км пути за счет ликвидации должностей дежурных по станциям и стрелочным постам. В ДЦ применен кодовый принцип телеуправления (ТУ) и телесигнализации (ТС).

На сети отечественных железных дорог действуют следующие системы ДЦ: ПЧДЦ — полярно-частотная , в которой применяются коды в виде импульсов тока различной полярности (плюсовый или минусовый) для передачи сигналов ТУ и импульсов различной частоты — для передачи сигналов ТС; ЧДЦ — частотная, в которой используется код с частотными импульсами.

Наибольшее распространение получила частотная система ДЦ Нева и ее модификация Луч, у которой по сравнению с Невой существенно изменена аппаратура канала ТУ.

В настоящее время ДЦ проектируют и выпускают на новых микропроцессорных схемах.

Комплекс устройств горочной автоматики

Современный комплекс устройств механизации и автоматизации сортировочных горок включает в себя горочную автоматическую централизацию (ГАЦ), обеспечивающую перевод стрелок по маршруту скатывания отцепов; систему автоматического регулирования скорости скатывания отцепов (АРС), управляющую вагонными замедлителями; систему автоматического задания скорости роспуска составов (АЗСР), управляющую показаниями горочных светофоров и автоматической локомотивной сигнализацией или воздействующую на устройства управления горочным локомотивом с использованием системы телеуправления (ТГЛ).

В горочном микропроцессорном комплексе (КГМ), разработанном в РИИЖТе , указанные функции объединены. В состав устройств ГАЦ входят стрелочные электроприводы, электрические рельсовые цепи и другое оборудование. Система ГАЦ может работать в двух режимах: программном автоматическом и маршрутном. При первом режиме до роспуска состава с горки с помощью накопителя проводится предварительный набор маршрутов для всех отцепов состава поезда. Корректирование или добор маршрутов возможны в процессе роспуска состава.

Маршруты набирает оператор нажатием соответствующих кнопок на горочном пульте. Стрелки, входящие в данный маршрут переводятся последовательно по мере воздействия скатывающихся отцепов на рельсовые цепи, педали и другую аппаратуру. На ряде сортировочных горок набор программы роспуска составов, в которой устанавливается, на какой подгорочный путь должен следовать каждый очередной отцеп, проводится с помощью дисплея. Набранная программа высвечивается на экране, что позволяет оператору контролировать правильность набора и при необходимости корректировать программу. В процессе роспуска состава команды на установку стрелочного маршрута для каждого отцепа вводятся с дисплея в ГАЦ для исполнения.

При втором режиме работы системы ГАЦ маршруты задают для каждого очередного отцепа непосредственно перед его скатыванием с горки нажатием кнопки, соответствующей номеру подгороч-ного пути. Маршрут приготавливается автоматически от воздействия вагона. В случае неисправности ГАЦ каждую стрелку по пути следования отцепа оператор горки устанавливает в нужное положение индивидуально путем поворота рукоятки стрелочного коммутатора.

Автоматические системы регулирования скорости скатывания отцепов (АРС) исключают повреждение и необходимость осаживания вагонов на путях сортировочных парков.

Комплекс горочной автоматики кроме ГАЦ и АРС включает в себя системы горочных программно-задающих устройств (ГПЗУ), оперативно-запоминающих устройств (ГОЗУ) для ввода информации в ГАЦ, телеуправления горочным локомотивом (ТГЛ), автоматического задания скорости роспуска составов (АЗСР) и автоматического контроля заполнения путей подгорочного парка (КЗП).

В настоящее время проводятся исследования по совершенствованию систем автоматизации для сортировочных горок.

Предусматривается реализация КГМ, основанного на применении отечественных микропроцессорных средств. Устройства этого комплекса связаны с автоматизированной системой управления сортировочной станцией (АСУ СС). Этот вычислительный комплекс обеспечивает управление маршрутами отцепов, регулирование скорости скатывания отцепов, контроль, отображение и проектирование хода роспуска, диагностирование комплекса и технического состояния его устройств.