- •1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. Соотношение мифологии, религии и философии.

- •2. Генезис философского мировоззрения и его особенности.

- •3. Предмет, структура и социокультурные функции философии.

- •4. Становление и основные школы древнеиндийской философии.

- •5. Философские учения Древнего Китая.

- •6. Генезис античной философии. Досократическая философия.

- •7. Философия Платона.

- •8. Философия Аристотеля.

- •9. Философия эпохи эллинизма. Скептицизм, эпикуреизм, стоицизм.

- •10. Философия в системе средневековой культуры. Патристика и схоластика.

- •11. Особенности философской мысли эпохи Возрождения.

- •12. Западноевропейская философия XVII века. Эмпиризм и рационализм.

- •13. Философия эпохи Просвещения XVIII века.

- •14. Немецкая классическая философия. Философия и. Канта.

- •15. Философия г.Гегеля и л. Фейербаха.

- •16. Становление и основные черты неклассической философии. Философия а. Шопенгауэра и ф. Ницше.

- •17. Феномен русской философии. Русская философия XIX – XX вв.

- •18. Особенности развития философской мысли Беларуси.

- •19. Марксистская философия.

- •20. Позитивистская философия: основные этапы и круг проблем.

- •21. Проблема человека в философии экзистенциализма.

- •22. Религиозная философия в контексте современной европейской культуры.

- •23. Философия постмодернизма.

- •24. Онтология как философское учение о бытии.

- •25. Категориальный аппарат онтологии: материя, пространство, время.

- •26. Диалектика как философская теория развития, ее законы и категории.

- •27. Понятие природы. Эволюция представлений о природе в философии и науке.

- •28. Человек как предмет философского анализа.

- •29. Человек как биосоциальное существо. Соотношение биологического и социального в развитии человека.

- •30. Проблема сознания и основные традиции ее философского анализа.

- •31. Структура сознания. Сознание и бессознательное.

- •32. Проблема познаваемости мира и ее интерпретации в различных философских традициях.

- •33. Проблема субъекта и объекта познания.

- •34. Структура и основные характеристики познавательного процесса.

- •35. Понятие науки. Наука как деятельность, социальный институт и система знаний.

- •36. Понятие метода и методологии. Основные методы и формы научного познания.

- •37. Понятие общества. Основные стратегии исследования социальной реальности в современной философии.

- •38. Понятие социальной реальности. Общество как система.

- •39. Социальная структура общества. Современные концепции социальной стратификации.

- •40. Феномен власти в жизни общества.

- •41. Государство как важнейший элемент политической организации общества. Государство и гражданское общество.

- •42. Феномен идеологии. Философские основы идеологии белорусского государства.

- •43. Общество как развивающаяся система. Проблема источников и движущих сил развития общества.

- •44. Управление как фактор социальной динамики.

- •45. Понятие истории. Предмет и структура философии истории.

- •46. Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса.

- •47. Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.

- •48. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций в истории общества.

- •49. Понятие техники и технологии. Социальные последствия научно- технического прогресса и перспективы постиндустриальной цивилизации.

- •50. Глобализация как предмет социально-философского анализа.

- •51. Цивилизационный выбор Беларуси в глобализирующемся мире.

- •52. Понятие культуры. Основные парадигмы философского анализа культуры.

- •53. Мораль как форма нормативной регуляции поведения человека. Искусство и специфика эстетического отношения к миру.

- •54. Религия как форма духовного освоения реальности.

30. Проблема сознания и основные традиции ее философского анализа.

Сознание – высшая форма отражения действительности; свойственная только людям как социальным существам, и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении действительности в ходе практической деятельности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в регулировании и самоконтроле поведения человека.

Сознание – это способность человеческого мозга целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать действительность в системе идеальных образов (чувственных или логических).

Функциональная концепция сознания

Функциональная модель сознания рассматривает сознание как функцию материальных систем, которые в своих исходных характеристиках лишены мышления и идеальности. Сознание обеспечивается функционированием нервной системы и мозга. Сознание выступает как отражение реально существующих объектов и связей действительности.

Функциональная парадигма исторически была связана с ориентацией на использование научных методов в объяснении сознания.

Подчас научные идеи выступали основанием для построения философских концепций. Например, вульгарный материализм (Блюхнер, Фохт, Молешотт), формировался как своеобразная философия среди ученых-физиологов. Согласно представлениям «вульгарных материалистов», мозг вырабатывает сознание также как печень вырабатывает желчь.

Экзистенциально-феноменологическая концепция

Эта модель возникает в рамках неклассического типа философствования. Открытие иррациональных аспектов бытия человека в «философии жизни» (Шопенгауэр, Ницше), открытие феномена бессознательного в психоанализе стали теоретической базой для перехода к неклассической концепции сознания.

Одной из наиболее авторитетных версий философии сознания стала экзистенциально-феноменологическая концепция (Гуссерль, Сартр, Мерло-Понти и др.).

Акцент в ней делается на описание опыта индивидуального сознания, центральной характеристикой которого становится интенциональность.

Интенциальнальность предполагает способность мышления быть всегда «сознанием о…», его нацеленность вовне при одновременном внесении личностных смыслов в действительность.

Сознание по сути своей есть не столько отражение, сколько осмысление действительности. Именно оно формирует «жизненный мир» человеческого бытия, задает его мировоззренческие горизонты и определяет весь опыт его существования. При этом сознание не сводится только к Разуму, к рефлексии.

Однако, возникновение феноменологической традиции не привело к исчезновению функциональной концепции.

Однако наиболее распространенной моделью в мире науки является Функциональная модель сознания, которая опирается на данные науки.

Итак, современная наука указывает 3 важных фактора, условия существования сознания:

1.Сознание – вторично, как продукт эволюции, развития материального бытия. Оно возникает лишь на уровне высокоорганизованной материи и является функцией социально организованных систем. Сознание – продукт общественного развития, т.е. оно возникает и существует только в обществе (эффект Маугли).

2.Сознание детерминировано деятельностью такой высокоорганизованной материи как человеческий мозг. Данные в психологии, физиологии и других науках доказывают, что сознание – функция нормально функционирующего мозга.

3.Мозг - не сам из себя порождает сознание. Мозг – это орган, на основе рефлекторной деятельности которого человек обладает сознанием. Для функционирования сознания на основе мозга необходимо взаимодействие человека с предметным миром, другими людьми в процессе деятельности, а также включенность в языковую среду.

Согласно функциональной концепции, сознание – это форма отражения мира в мозгу человека.

Хотя сознание и возникает на основе такой высокоорганизованной материальной системы как человеческий мозг, однако имеет свой специфический способ бытия, т.е. свой специфический способ существования. Одной их существенных характеристик сознания является его идеальность (идеальное – это не эталон или идеал, идеальное – как то, что противостоит материальному).

Идеальность сознания проявляется в следующих признаках:

1. Составляющие сознание образы не обладают свойствами отражаемых в них предметов (т.е. они лишены например, массы, запаха; образы сознания невещественны и не имеют пространственных измерений).

2. Идеальность проявляется в субъективных образах сознания. Они не могут быть выделены из деятельности субъекта и представлены вне ее (мысль нельзя собрать в пробирку, нигде нельзя встретить свои эмоции, нельзя увидеть образы, мысли при операции, а только мозговое вещество).

3. Образы сознания предметны по своему содержанию (это означает, что в образах не представлены те биологические и химические процессы, при помощи которых они возникают).

Идеальность сознания – есть ни что иное, как отражение действительности в форме знаний, эмоций, ценностей.

Идеальное есть ни что иное, как материальное «пересаженное» в человеческую голову и преобразованное в ней. Такое преобразование материального в идеальное, как известно, производит мозг, а вернее человек при помощи мозга, притом человек как элемент той или иной природной и социальной среды, представитель той или иной культуры.

Генезис сознания

Сознание существовало не всегда. Оно возникло в ходе исторического развития материальных образований, в результате усложнения их форм, как свойство высокоорганизованных материальных систем.

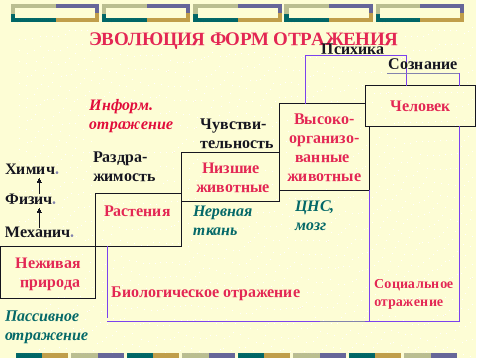

Современная наука утверждает, что живая природа не вся обладает сознанием, но уже в фундаменте неживой природы есть свойство родственное сознанию - это отражение. Отражение есть у всей природы, и развитие именно этого свойства приводит к возникновению сознания.

Отражением обладают все материальные образования. Оно является моментом, стороной любого взаимодействия (например, свет отражается от зеркальной поверхности, упругий шар отскакивает от упругого твердого тела или останавливается, сталкиваясь с мягкой поверхностью, окрашивание лакмусовой бумажки, царапины и т.д.).

Все эти изменения одного явления под воздействием другого представляют собой в широком смысле слова отражение.

Определение: Отражение – это свойство любых материальных систем, их способность запечатлевать, воспроизводить и использовать в своих собственных изменениях определенные особенности других объектов или систем в процессе или результате взаимодействия с ними.

Это означает, что отражение – есть обязательная сторона любого взаимодействия.

Определенный тип взаимодействия порождает определенный тип отражения, которое зависит от уровня организации материальных систем. Поэтому, отражение – качественно различно на различных уровнях организации материи.

Отражение специфически проявляется на различных уровнях организации материи: неживой природы, органической жизни и на социальном уровне.

В неживой природе отражение проявляется в совокупности физико-химических изменений, адекватных внешним воздействиям. Здесь широко распространены изоморфные (структуроподобные) отображения, отпечатки, возникающие в результате взаимодействия двух или более объектов (например, след, вмятины, царапины, намагничивание и т.д.).

Формы отражения в живой сфере

Раздражимость – способность организма к простейшим специфическим реакциям в ответ на действие определенных раздражителей.

Информационное отражение появляется на этом уровне.

Информационное отражение – отражение, связанное с активным использованием результатов внешних воздействий в качестве ориентиров, несущих определенную информацию об окружающей среде.

Чувствительность – это способность организмов иметь ощущения, т.е. отражать отдельные свойства объектов, воздействующих на организм.

Чувствительность присуща только животному миру, но не растениям, так как необходимо наличие нервной ткани.

Психическое отражение связано с возникновением ЦНС и мозга.

Психика – способность живых организмов анализировать сложные комплексы одновременно воздействующих раздражителей и отражать их в виде целостного образа ситуации.

Что шире понятие психики или понятие сознания? Понятие психики шире понятия сознания, психика есть и у животных, но у них нет сознания. Психика включает и бессознательные моменты.

Сознание – это 1) способность осмысливать, понимать, 2) это способность зафиксировать и осознать психические образы, возникающие в собственном сознании, 3) способность остановить, зафиксировать, разглядеть этот образ.

Что значит осознать? Осознать – это не просто зеркально отразить предметы или явления мира, но и «пропустить» их образ через 1) усвоенную систему знания, 2) ценностей, 3) норм, 4) накопленный опыт и т.д. А где формируются эти системы? В обществе.

Вот почему сознание – это форма социального отражения и его формирование возможно только в социальном окружении.

Отличие сознания человека от психики животных:

1. Наличие целеполагания.

Человек занимает творческую позицию, он приспосабливает среду к себе. Целеполагание начинается с мыслительного процесса относительно того, что должно быть сделано.

2.Наличие развитых форм языка.

Сознание человека – это особая знаково-символическая реальность. С ее помощью осуществляется ориентация не только в мире природных воздействий, но и в мире искусственных знаков (2-ая сигнальная система – реакция на слово или «сигнал сигналов»; первая сигнальная система – ощущения, восприятия). Язык как вторая сигнальная система позволяет ориентироваться не столько по реальным физическим процессам, сколько по их знаково-символическим, языковым обозначениям.

Язык как система искусственных знаков обеспечивает трансляцию всего того, что не может быть передано по биокоду.

Социальность не передается через гены, следовательно, необходимы иные внебиологические средства воспроизводства социальности.

Знак (язык) и есть сущность внебиологического социального кодирования.

3.Наличие самосознания.

У человека есть 2 мира – Внутренний – собственное «Я» и Внешний – все окружающее. Самосознание – рефлексивное сознание, направленное на самого себя. Человек способен зафиксировать уникальность своего бытия. Самосознание – это способность выделить себя из окружающего мира, осознавать свое отношение к миру, себя как личности, свои поступки, интересы, мысли, желания. Самосознание формируется у детей в возрасте 2-3года.

Выделяют 4 уровня самосознания:

Самочувствие (элементарное самосознание), - свое тело и его вписанность в окружающий мир

Групповое (родовое) самосознание – отождествление себя с группой, частью которой является человек, идентификация себя с социальной общностью.

Индивидуальное самосознание – осознание собственной уникальности, свобода выбора.

Философская рефлексия. Систематический анализ глубин самосознания, осмысление различных проявлений духа в различных типах культуры. Это свойственно только человеку.

Уровень самосознания не является постоянным для всех людей. Многие живут, преимущественно направляя свои внимание на внешний мир. Их «Я» не делает себя предметом своего осмысления, т.е. у многих нет привычки, навыка сосредоточения на своем внутреннем состоянии.

4. Способность человека к абстрактно-логическому мышлению (т.е. мышлению посредством понятий, суждений и умозаключений).

Основой перестройки психики животных в сознание человека явился труд как процесс, в котором человек своей деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Трудовые операции сыграли решающую роль в формировании человека и его сознания. Мозг как орган сознания стал развиваться вслед за развитием руки как органа труда.

Активно действующая рука учила голову думать. В процессе совершенствования руки уточнялись и обогащались осязательные ощущения, формировался слух. Логика практических действий фиксировалась в голове и превращалась в логику мышления. Человек учился думать. И прежде чем, приступить к делу, он мог мысленно представить и его результат, и способ осуществления.

Таким образом, наблюдался переход от присвоения готовых продуктов природы к их производству, то есть переход к трудовой деятельности, в процессе которой инстинкты животных уступали место сознательной деятельности.

Структура и функции сознания

Сознание - это системное явление. Оно представляет собой сложное сочетание знаний, целей, мотивов, ценностей, убеждений, эмоций и чувств человека.

В структуре сознания выделяется две области: область бессознательного и область собственно сознания.

Бессознательное - самая большая по объему часть психики человека, включающая неосознаваемые без применения специальных методов мотивы, механизмы и программы деятельности и поведения человека. Бессознательное стало предметом исследования представителей психоанализа - 3. Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма. Эта область отвечает за условные и безусловные рефлексы, характер, чувства, темперамент индивида. В ней содержатся основания интуиции, которая в полном объеме реализуется уже на уровне рационального мышления, свойственного личности. С этим сектором сознания тесно связано и развитие устойчивых социальных реакций - архетипов и менталитета. Иногда эту область или какую-то часть ее называют подсознанием.

Собственно сознание - это область, которая отвечает за мышление человека, его интеллект и память. Собственно сознание благодаря рационально-логической основе выступает в роли регулятора бессознательной области.

В зависимости от носителя сознания различают индивидуальное и общественное сознание. Формами общественного сознания являются мифология, религия, искусство, наука, мораль, право. Они складываются исторически и по содержанию отражают специфические особенности конкретной социальной системы.

Функции сознания;

- информационно-познавательная: благодаря сознанию человек вырабатывает знания о связях и закономерностях объективного мира;

- регулятивная: сознание регулирует и контролирует эмоциональную сферу, социальные отношения, ценностные основания деятельности;

- коммуникативная: сообщества людей сознательно вырабатывают и закрепляют нормы, правила и формы общения.