- •Курс лекций

- •«Экология и природопользование»

- •1 Основные понятия и организация проектирования

- •1.1 Состав, порядок разработки проектной документации

- •1.2 Разработка проектов для промышленных объектов

- •1.3 Стадии проектирования

- •1.4 Районные и генеральные схемы водоснабжения и канализации

- •1.5 Разработка, согласование и утверждение проектов

- •1.5.1 Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации

- •1.5.2 Состав и содержание проектной документации

- •1.5.3 Управление производством, предприятием и организация условий и охраны труда рабочих и служащих

- •1.5.4 Организация строительства

- •1.5.5 Состав проекта на строительство жилищно-гражданских объектов

- •2 Проектирование систем водоотведения

- •2.1 Схемы и системы канализации населенных пунктов

- •2.2 Схемы и системы канализации промышленных предприятий

- •2.3 Проектирование систем сбора, отведения и очистки поверхностного (дождевого, талого и поливомоечного) стока с селитебных территорий и площадок промышленных предприятий

- •2.4 Канализационные сети и сооружения на них

- •3 Требования к проектированию очистных сооружений

- •4 Требования к строительным решениям и конструкциям зданий и сооружений, объемно планировочные решения

- •5 Основы проектирования плотин из грунтовых материалов

- •6 Основы проектирования оснований гидротехнических сооружений

- •7 Дополнительные требования к системам канализации в особых природных и климатических условиях

- •8 Сооружения для механической очистки сточных вод

- •8.1 Типы и конструкции усреднителей и смесителей

- •8.2 Типы и конструкции отстойников

- •8.3 Гидроциклоны и центрифуги

- •8.4 Сооружения для глубокой очистки сточных вод

- •9 Сооружения для биологической очистки сточных вод

- •Аэротенки с флотационным илоотделением для очистки производственных сточных вод

- •Принцип действия и схемы аэротенков с флотационным илоотделением

- •Аэротенки с флотационным разделением иловой смеси для очистки городских сточных вод

- •9.3 Прочие сооружения биологической очистки

- •9.4 Удаление из сточных вод соединений азота

- •9.5 Удаление из сточных вод соединений фосфора

- •10 Сооружения для физико-химической очистки сточных вод

- •10.1 Сооружения для физико-химической очистки сточных вод

- •10.2 Сооружения для адсорбционной, ионнообменной и электрохимической очистки сточных вод

- •10.3 Установки для термической очистки сточных вод от от минеральных солей и от солей тяжелых металлов

- •10.4 Сооружения для обработки осадков сточных вод

- •10.5 Обеззараживание сточных вод

- •11 Сооружения для регулирования и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий

- •Абрамов н. Н. Водоснабжение. Учебник для вузов. Изд. 2-е перераб. И доп. М., Стройиздат, 1974. 480 с

- •Айрапетян р.А. Проектирование каменно-земляных и каменнонабросных плотин. М.: «Энергия», 1975. – 328 с.

8.1 Типы и конструкции усреднителей и смесителей

При необходимости усреднения состава и расхода производственных сточных вод надлежит предусматривать усреднители. Тип усреднителя (барботажный, с механическим перемешиванием, многоканальный) следует выбирать с учетом характера колебаний концентрации загрязняющих веществ (циклические, произвольные колебания и залповые сбросы), а также вида и количества взвешенных веществ. Число секции усреднителей необходимо принимать не менее двух, причем обе рабочие. При наличии в сточных водах взвешенных веществ следует предусматривать мероприятия по предотвращению осаждения их в усреднителе.

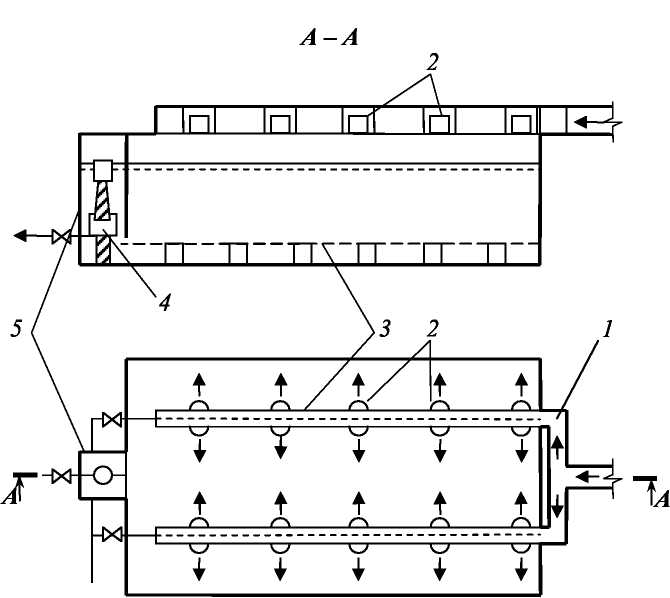

Барботирование следует осуществлять через перфорированные трубы, укладываемые строго горизонтально вдоль резервуара. При пристенном расположении барботеров расстояние от них до противоположной стены следует принимать 1-1,5h, между барботерами - 2-3h, при промежуточном расположении расстояние барботеров от стены 1-1,5h, где h - глубина погружения барботера. При переменной глубине воды в усреднителе h следует принимать при максимальном уровне.

Рисунок 9 – Усреднитель с барботированием воды

1 – подающий лоток; 2 – впускные отверстия; 3 – барботер; 4 – выпускное устройство;

5 - выпускная камера

Усреднитель с механическим перемешиванием следует применять для усреднения состава сточных вод с содержанием взвешенных веществ свыше 500 мг/л при любом режиме их поступления. Подача осуществляется периферийным желобом равномерно по периметру усреднителя.

Многоканальные усреднители с заданным распределением сточных вод по каналам надлежит применять для выравнивания залповых сбросов сточных вод с содержанием взвешенных веществ гидравлической крупностью до 5 мм/с при концентрации до 500 мг/л.

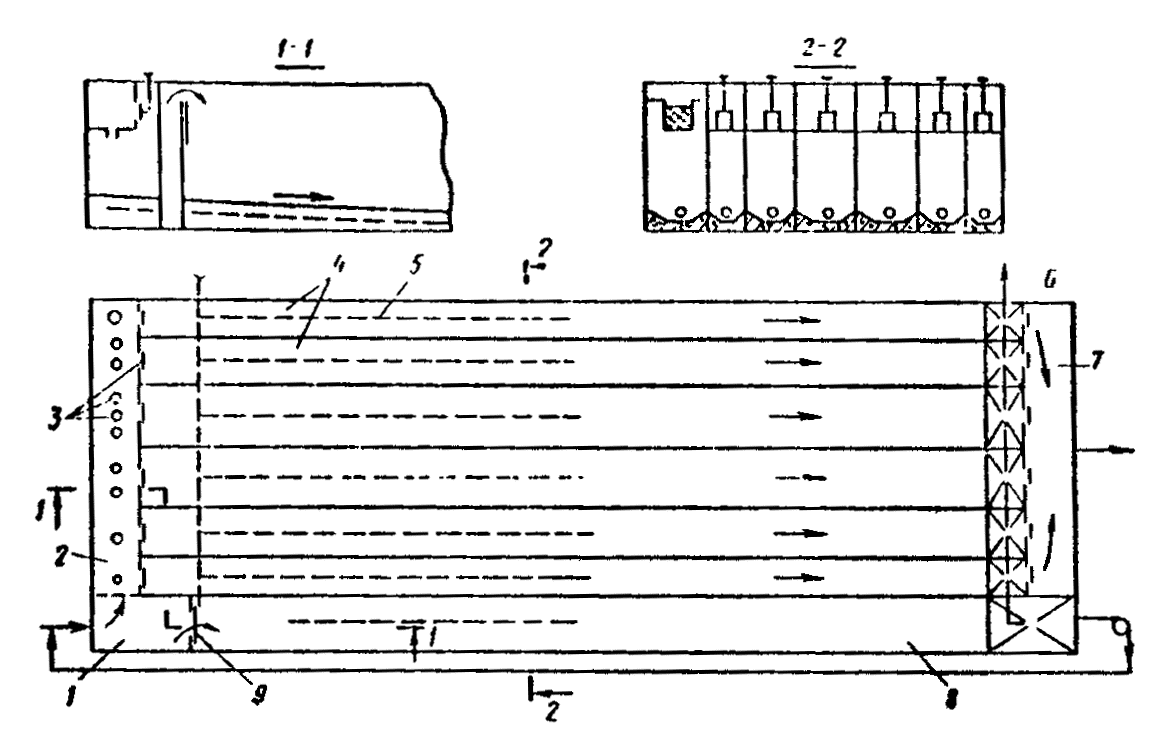

Конструкция, представленная на рисунок 10, состоит из приемной камеры, распределительного лотка, каналов усреднителя, камеры усредненных стоков аккумулирующей емкости. Сточная вода попадает и приемную камеру, оборудованную полупогруженной доской для гашения волновых колебаний на поверхности, откуда поступает в распределительный лоток. При превышении величины среднего расхода сточных вод избыточное количество воды переливается в аккумулирующую емкость через регулируемый водослив. Усреднение колебаний концентрации загрязнений и поступающих сточных водах осуществляется за счет различного времени пребывания потока в каждом из каналов. Распределение сточных вод по каналам усреднителя осуществляется через донные выпуски расчетного диаметра.

Рисунок 10 – Схема многоканального усреднителя

1 - приемная камера; 2 - распределительный лоток; 3 - донные выпуски и боковой водослив с шибером; 4 - каналы; 5 - система гидросмыва; 6 - удаление осадка гидроэлеваторами; 7 - камера усредненных стоков; 8 - аккумулирующая емкость; 9 - водослив.

Для возможности дорегулировки расходов воды по каналам усреднителя в стенке лотка устраиваются прямоугольные водосливы, оборудованные шиберами. На выходе из каждого канала предусматриваются измерительные водосливы, которые позволяют контролировать уровень и расход воды по каждому каналу.

Длина, общая ширина и глубина сооружения принимаются в зависимости от требуемого расчетного объема с учетом граничных условий (граничные условия определены для суточной производительности сточных вод свыше 10 тыс. м3); ширина одного канала от 1 до 6 м, глубина не более 3 м.

Для смешивания реагентов (коагулянтов, флокулянтов и др.) со сточными водами применяют специальные устройства в виде сопел, вставок «Вентури» и пр. или смесители, которые обеспечивают быстрое и полное смешивание реагентов со всей массой обрабатываемой воды.

По принципу действия смесители подразделяются на гидравлические и механические. К гидравлическим относятся смесителя коридорного типа, дырчатые, перегородчатые (рисунок 11). Выбор типа смесителя определяется технологией обработки воды, компоновкой очистных сооружений.

Рисунок 11 – Смеситель перегородчатого типа

Механические смесители выполняют в виде пропеллерных мешалок с электроприводом. Для создания благоприятных условий протекания второй завершающей стадии процесса коагуляции – образования крупных, прочных и быстрооседающих агрегатов, используются камеры хлопьеобразования или камеры реакции. В практике очистки шахтных вод чаще всего применяются камеры гидравлического типа; водоворотные (рисунок 12), вихревые, перегородчатые.

|

Рисунок 12 – Камера хлопьеобразования водоворотного типа

|